![]() Recensione di Massimo Gezzi

Recensione di Massimo Gezzi

![]() Installazione video su “Pitture nere su carta”

Installazione video su “Pitture nere su carta”

![]() Da “Poesia”: Maria Grazia Calandrone su “Pitture nere su carta”

Da “Poesia”: Maria Grazia Calandrone su “Pitture nere su carta”

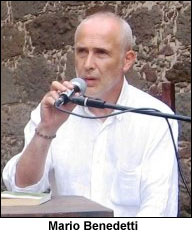

![]() Audio: Mario Benedetti legge una poesia dal libro

Audio: Mario Benedetti legge una poesia dal libro

![]() Poesie dal libro di Mario Benedetti

Poesie dal libro di Mario Benedetti

![]() Il blog ufficiale di Mario Benedetti

Il blog ufficiale di Mario Benedetti

[Proponiamo uno speciale composito sull’ultimo libro di poesie di Mario Benedetti. Nato a Udine nel 1955, vive e lavora a Milano. Tra gli animatori della rivista di poesia “Scarto minimo”, dopo alcune plaquettes uscite tra il 1989 e il 2000 (Il cielo per sempre, I secoli della Primavera, Una terra che non sembra vera, Il parco del Triglav, Borgo con locanda) ha pubblicato nel 2004, per Lo Specchio di Mondadori, Umana gloria]

![]() PITTURE NERE SU CARTA DI MARIO BENEDETTI

PITTURE NERE SU CARTA DI MARIO BENEDETTI

di Massimo Gezzi

“Il mondo attraverso me”. Mario Benedetti ha scelto questa formula, in un’intervista rilasciata a Elena Bignardi, per definire il suo

“Il mondo attraverso me”. Mario Benedetti ha scelto questa formula, in un’intervista rilasciata a Elena Bignardi, per definire il suo ![]() Pitture nere su carta, appena uscito per Lo Specchio Mondadori (€ 14). Formula anomala, quando la si valuti a libro finito, perché un lettore che abbia recitato gli ultimi balbettii stupefatti del capitolo estremo di queste Pitture non conserverà — c’è da scommetterci — l’impressione di aver appena terminato una raccolta improntata all’autobiografia o alla mimesi, ma a qualcosa di profondamente altro: “La parola di Mario Benedetti è un asse non più terrestre, si è spinta oltre gli effimeri contorni della materia, è un esodo continuo di parole-molecole che rifondano la massa evanescente di una stella nuova a bordo pagina” (Calandrone); “Nessuno ha scritto questo libro, nessuno può diventarne lettore. Il corpo da cui proviene è smembrato. Irriconoscibile” (Di Dio).

Pitture nere su carta, appena uscito per Lo Specchio Mondadori (€ 14). Formula anomala, quando la si valuti a libro finito, perché un lettore che abbia recitato gli ultimi balbettii stupefatti del capitolo estremo di queste Pitture non conserverà — c’è da scommetterci — l’impressione di aver appena terminato una raccolta improntata all’autobiografia o alla mimesi, ma a qualcosa di profondamente altro: “La parola di Mario Benedetti è un asse non più terrestre, si è spinta oltre gli effimeri contorni della materia, è un esodo continuo di parole-molecole che rifondano la massa evanescente di una stella nuova a bordo pagina” (Calandrone); “Nessuno ha scritto questo libro, nessuno può diventarne lettore. Il corpo da cui proviene è smembrato. Irriconoscibile” (Di Dio).

Che mondo sarà, allora, quello a cui pensa Benedetti quando enuncia la definizione apparentemente pacifica da cui siamo partiti? Oppure: che io è quello attraverso cui il mondo viene filtrato prima di depositarsi, in frammenti traslucidi e taglienti, in questi notevoli versi?

Che mondo sarà, allora, quello a cui pensa Benedetti quando enuncia la definizione apparentemente pacifica da cui siamo partiti? Oppure: che io è quello attraverso cui il mondo viene filtrato prima di depositarsi, in frammenti traslucidi e taglienti, in questi notevoli versi?

Si potrebbe partire dal titolo, per provare a rispondere. Pitture nere su carta, alla luce del testo e della soglia peritestuale della doppia epigrafe, è interpretabile almeno in tre modi: come allusione indiretta ad alcune opere e incisioni di Francisco Goya (tra cui i Capricci e I disastri della guerra) che, stante una dichiarazione dell’autore, hanno contribuito alla formazione e all’elaborazione della raccolta (le due epigrafi tratte da Baudelaire e da Schefer — “Goya […] l’amour de l’insaisissable” e “Goya […] l’absurde possible” —, d’altronde, suonano assai eloquenti a questo riguardo). Se così fosse, la copertina dell’amato Enzo Cucchi (intitolata Roma… sogna e allusiva a teschi o corpi bianchi su sfondo funebre e notturno) andrebbe letta come una sorta di controcanto straniato alle opere più cupe e demoniache di Goya, come per esempio Las Brujas, apertamente richiamata in esergo da una poesia del libro (III, 8).

Pitture nere su carta potrebbe essere, in alternativa, un modo obliquo (ma neanche troppo) per definire la procedura generale dell’ekphrasis, ovvero la descrizione, in prosa o in versi, di un’opera d’arte figurativa. È innegabile, infatti, che diverse poesie di questa raccolta vadano considerate e lette “con dipinto a fronte”, parafrasando un titolo di un altro poeta profondamente attratto dalle arti figurative come Paolo Volponi: ho ricordato Las Brujas di Goya, ma si potrebbero facilmente aggiungere le opere di Sebastian Matta evocate da Sfarzo 2 (VI, 2), quelle di Duane Hanson (“Il corpo, colato in vetroresina”) descritte con precisione di dettagli da Smalti 3 (IV, 6), le “tenui campiture” e il celeberrimo “Fuji-Yama veduto da Yédo” di Hokusai (VII, 8), o due versi-didascalia come “Cézanne, Montagne Sainte-Victoire. / Cézanne, Sentiero tra le rocce” (IV, 9).

Infine, Pitture nere su carta potrebbe suggerire che il poeta ha inteso usare la materia verbale e segnica alla stregua di materia pittorica, sicché ogni poesia andrebbe considerata come una sorta di poem-painting: non già nell’accezione giocosa e sperimentalistica della poesia figurata o parola dipinta (dai technopaegnia alessandrini ai calligrammi di Apollinaire e oltre), ma in un’accezione più complessa, per cui le parole e i versi non mimano quello che intendono significare, ma lo “pitturano” a colpi di inchiostro, con una tecnica che riesce a coniugare il massimo di rappresentatività con la massima economia di mezzi, tecnica per certi versi affine a quella messa a punto da Bartolo Cattafi in una delle raccolte più coese e originali degli ultimi trent’anni, ovvero Segni (1986).

Di queste tre possibili interpretazioni, lo si sarà intuito, nessuna è errata. Mi sembra però che sia l’ultima a contenere la chiave più utile per leggere questo libro e per decifrare il senso dei numerosi accumuli che Mario Benedetti ha depositato in queste pagine. Lo stigma stilistico di Pitture nere su carta, infatti, risulta l’enumerazione nominale, l’elencazione ellittica (ma non c’è da pensare a Montale) che il poeta sceglie di adottare sistematicamente in sostituzione del “fiato largo” che caratterizzava la sua precedente raccolta Umana gloria (2004), tramata di strofe sorrette da una sintassi movimentata, di ispirazione ora narrativa ora ragionativa, che in una sezione arrivava persino a comporsi in forma di prosa. Ecco una strofa di un testo rappresentativo di Umana gloria (A cena dalla nuova famiglia), a titolo di esempio: “C’era un tempo come questo, con le nuvole, i bambini come te, / ma diverso, come se ci fossero altre gambe, / non le gambe da staccare e da cambiare che ha il tuo giocattolo / ma delle mani, degli occhi pieni di grondaie”. Come è stato notato da più di un commentatore (a partire dall’anonimo estensore della bandella), il libro che abbiamo sotto mano colpisce invece per la sua estrema concisione, quasi che Benedetti abbia sottoposto il suo dettato a un processo di prosciugamento o di sordina, e quelle che restano sulla pagina siano le pozze più fonde, le vibrazioni ultrasoniche scampate a questo processo. Ad apertura di pagina: “Cane, gioca con le carni, / i bastoni di ossa. // Portali, verdi e gialli, nel tuo pasto. / Vai, morte bianca morte nera”; “Casa, lastre che sono state occhi, / e il proprio nulla. Vaga // nel silenzio. E io non so dire e non dire, / fu il periodo antico”; “Stella in esplosione. Anelli / concentrici. Cede / la vista, cede la memoria…”. Per continuare la metafora, nulla vieta di interpretare queste poesie come un originale tentativo di “significar per verba” un tipo di pittura che potrebbe somigliare a quella di certi Fauves (da Matisse fino a Braque), oppure al Blaue Reiter di Kandiskij, di Macke, per certi versi di Klee, o direttamente all’espressionismo astratto di un de Kooning. In Pitture nere su carta, se il paragone non suona azzardato, Benedetti usa le parole — e le cose che esse significano — come gli espressionisti usarono il colore: accostandole in modo libero, intenso, energico, talvolta persino violento ed ellittico, senza preoccuparsi di aggiungere ornamenti retorici o di organizzarle in una sintassi addomesticata. Ogni parola, ancor prima che ogni verso, è come un’immagine o una macchia di colore, e ciascun testo si configura come una pittura che Benedetti ha disposto nel suo organizzatissimo libro-galleria: se si scorre l’indice di Pitture nere su carta, infatti, ci si accorge che le poesie obbediscono a una strutturazione in otto capitoli che spesso ricordano veri e propri cicli pittorici, a partire dalla tavolozza degli undici Colori allestita dal capitolo primo, subito dopo il testo incipitario. D’altronde tutta la raccolta trabocca di colori (“Il bianco, il rosso, il pallido blu”, VII, 8; “è una veste rossa, gialla”, II, 3; “Grande Nube. Bianca, fucsia”, VI, 8), talvolta accostati con sensibilità davvero espressionista (“E il rosso, il blu, l’arancio, il viola”, I, 6), tra i due estremi ossessivamente ritornanti del bianco (l’unione di tutti i colori) e del nero (l’assenza di ogni colore), che sono anche le tinte delle pitture e della carta, le uniche sensibilmente percepite dall’occhio di chi legge.

Scriveva Kandiskij, a proposito del nero: “Come un nulla senza possibilità, come la morte del nulla dopo che il sole si è spento, come un eterno silenzio senza futuro e senza speranza, risuona dentro di noi il nero”. Ora, se si procede a un’analisi semantica dei versi di Benedetti, spesso bipartiti o tripartiti dal procedimento a elenco, la definizione di Kandiskij suona singolarmente calzante. Una delle ossessioni più tenaci che attraversano la raccolta è infatti quella della morte, del lutto, del nulla, a partire dal testo incipitario che proietta sulla pagina l’ombra funebre del padre (destinata poi a ritornare in V, 4), che più avanti si alterna a quella della madre (I, 10 e VIII, 7: “Dove sei. Madre”). Il reale, sensualmente nominato e quasi sgranato dai versi di Benedetti, è invece continuamente assediato dall’ombra del nulla, del non-essere: “Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino” (testo di incipit); “Va dolce il nulla, // il dolcissimo nulla” (I, 7); “Nessuno, nel finire degli occhi” (II, 8); “Dietro di te, e davanti, oltre, non c’è niente” (VIII, 6). Spesso le cose vengono definite per viam negationis: “Non io, non tu, nell’arcobaleno” (I, 1); “Facile notte, non nera non bianca non blu” (II, 1); “nel non volto” (II, 3); “Non un colore” (III, 2). Altre volte di esse vengono affermati in successione asindetica l’essere e il non essere (“Mondo non mondo”, I, 11), in una predicazione paradossale che qua e là richiama il “solido nulla” di leopardiana memoria: “Nulla. Sprigionato nulla” (III, 2). Le Pitture nere rappresentano una realtà apparentemente certa e indubitabile che invece è ogni volta sul punto di sparire o di trasformarsi nel suo contrario, o in qualcosa d’altro. Per suggerire tale imprendibilità delle cose, Benedetti utilizza ora la reticenza (“E sonore onde, non viste. / Stati che non si possono”, II, 9), che sospende la predicazione sul baratro del silenzio; ora il paradosso e l’ossimoro (“indistricato a districarsi”, I, 8; “dormire questa veglia”, II, 1); ora la metonimia, oltre alla più immediata metafora: “Nella finestra è stare qui” (I, 2), “La conca è i mandorli” (I, 3); “Le campane sono i campi vivi nel freddo” (II, 7); “Sono case i mari, le strade, / e strade e mari, le case” (VIII, 6). Questo vortice, che scuote le fragili architetture formali costruite dai testi (molto spesso suddivisi in esili strofette di due o anche di un solo, isolato verso), sembra trascinare con sé persino la poesia: non è raro, infatti, che il lettore delle Pitture si imbatta all’improvviso in brandelli di versi altrui tacitamente assimilati nel testo, in italiano, in friulano (la lingua materna di Benedetti), o in altre lingue: il Foscolo dei Sepolcri (“Vai, per sempre avremo, // dissero, nozze, tribunali, are”, I, 5), il Dante di Paradiso XXXIII (“Oh,… come si convenne / l’imago al cerchio e come vi s’indova”, VI, 9), il Leopardi degli abbozzi poetici (“Iride alla levata del sole. Luna caduta secondo il mio sogno”, VII, 5), e poi García Lorca (“Né carne né sogno. Ecuador entre el jazmin / y el nardo”, “Inmóvil por el cielo… / È il colore della luna”, IV, 1), Victor Hugo in francese (“Malgré moi je reviens, et mes vers s’y résignent”, IV, 8) o in traduzione (“Un uomo ha vissuto, che si chiamava Varron”, IV, 8), o l’amatissimo Paul Celan (“Dal tuo / …du rollst die Altäre / zeitenwärts…”, V, 8). Una poesia molto significativa, a tal riguardo, mi appare IV, 8, che si legge alla perfetta metà del libro. Come si desume dall’epigrafe, si tratta del resoconto di una visita al celebre cimitero parigino di Père-Lachaise, dove sono sepolti numerosi scrittori e artisti.  In un’atmosfera di “lutto dolce e severo”, Benedetti alterna la descrizione di alcuni monumenti funebri incrociati nel cimitero (“La colonna di Gérard, le parole incise di Alfred”, ovvero le tombe di Nerval e di de Musset) all’evocazione di alcuni versi, come quelli di Hugo già ricordati. La poesia, però, pare incapace di resistere. Per due volte i versi vengono definiti “rassegnati”, di fronte alla sparizione e al lutto: “Rassegnati i versi. Se per caso la notte….”; “Rassegnati i versi. Non voglio che una mano…”.

In un’atmosfera di “lutto dolce e severo”, Benedetti alterna la descrizione di alcuni monumenti funebri incrociati nel cimitero (“La colonna di Gérard, le parole incise di Alfred”, ovvero le tombe di Nerval e di de Musset) all’evocazione di alcuni versi, come quelli di Hugo già ricordati. La poesia, però, pare incapace di resistere. Per due volte i versi vengono definiti “rassegnati”, di fronte alla sparizione e al lutto: “Rassegnati i versi. Se per caso la notte….”; “Rassegnati i versi. Non voglio che una mano…”.

Ma se la cifra di Pitture nere su carta è questa “assidua coscienza della morte” (Calandrone), se i versi e le cose si frantumano in questa danza di colori destinati a sprofondare nel bianco o nel nero (“Vai, morte bianca morte nera”), che cosa fa questo libro? Cosa può questa poesia nata all’incrocio tra le due mortalità dell’io e del mondo, secondo la formula da cui abbiamo preso le mosse? Probabilmente nulla. Eppure Benedetti prosegue la sua stupefatta e atterrita ricognizione, tra Colori, Sfarzo e Smalti, risillabando testardamente le cose e gli esseri, e anzi inchiodandoli sulla pagina mediante la parola, che è pittura, certo, ma anche suono, canto o celaniano balbettio a cui si affida il compito di fissare le presenze e di scongiurarne la sparizione. Colpisce, a tal riguardo, l’altissima frequenza con cui nel libro si verificano fenomeni di ripetizione di parole o di interi versi, più o meno a distanza. Il lettore potrà riscontrare ad apertura di pagina le innumerevoli anafore (“Steli di capelvenere, / steli di viola farfalla, VIII, 5), epifore (“Fuori materia. / Cosciente materia”, III, 10), epanalessi a due membri (“Acquerello opaco, acquerello opaco”, VII, 7) o a tre (“Un sabato, un sabato, un sabato”, VIII, 4; “cremato inverno va, va, va”, II, 1), eccetera. Ma più che alla retorica o alle formule della preghiera rituale, questa trama fittissima di iterazioni fa pensare al meccanismo della “ripetizione attiva” descritto da Freud in Al di là del principio di piacere: al tentativo ossessivo di ripetere le cose e le parole, vale a dire, nell’intento di riappropriarsene e di risolvere l’evento traumatizzante della loro perdita, fisica e linguistica. Se “Dietro di te, e davanti, oltre, non c’è niente”, come recita l’explicit di quella che è forse la poesia più alta di tutto il libro (VIII, 6), ora e qui, invece, nell’effimera parentesi di queste pagine-tele, le parole sfavillano come una “stella in esplosione” (VI, 9). Le ultime sillabe di Benedetti estraggono dal bianco che si richiude su sé stesso una fulminea e stupefacente esclamazione di meraviglia: “Qui. / Oh”.

![]() INSTALLAZIONE VIDEO SU PITTURE NERE SU CARTA

INSTALLAZIONE VIDEO SU PITTURE NERE SU CARTA

![]() “QUELLO CHE MI PRONUNCIA E’ IL NOME DI TUTTI”: SU PITTURE NERE SU CARTA DI MARIO BENEDETTI

“QUELLO CHE MI PRONUNCIA E’ IL NOME DI TUTTI”: SU PITTURE NERE SU CARTA DI MARIO BENEDETTI

di Maria Grazia Calandrone

[da Poesia, gennaio 2008]

Per essere poeti bisogna avere un eccezionale costrutto psichico, in primo luogo saper portare un immenso carico di dolore con assoluta levità — così, come se non fosse, mentre si scambiano informazioni sul parco-giochi che abbiamo in comune.

Per essere poeti bisogna avere un eccezionale costrutto psichico, in primo luogo saper portare un immenso carico di dolore con assoluta levità — così, come se non fosse, mentre si scambiano informazioni sul parco-giochi che abbiamo in comune.

E poi tradurre la ferita in una radiazione più decisiva del dolore, ovvero il chiaro della fratellanza.

Tu come tutti gli animali e come me sei provvisoriamente in piedi in questa materia elementare, sei un poco eccentrico volume solido.

Non si tratta infatti di trasfigurare il proprio dolore (del quale ben poco deve interessare) con l’alchimia del verbo, ma dell’intero carico dell’uomo.

Non esagero e chi legge i (rari) poeti lo sa.

Primo banale e incessante dolore fra tutti è l’assidua coscienza della morte, alla quale ciascuno ha dato la propria risposta: ascesi, procreazione, allegoria, reality, disperata allegria dell’hic et nunc, arti, divinità e tutto ciò che la tentacolare fantasia dell’uomo ha potuto spingere nei corridoi di tutti gli universi.

In questo senso il libro di Mario Benedetti è costruente in una maniera vergognosa e arditissima, e tremendo come un osso — o meglio, come l’osso centrale di una costellazione: gli scarnificati versi sono stelle di affettuosità e violenza, cose dotate di una propria interna fluorescenza.

Da essi irradia quanto sgorga dall’arte come ri-creazione di cose vicine, basse, malate dell’effimero – ma dolcemente, definitivamente.

Il libro sembra significare con una amorevole ironia che in fondo dura più la morte della vita, che si può fare affidamento poco su questa carne onirica.

Le cose dure e vuote del mondo vengono utilizzate come strumento, l’opacità dell’oggetto che non viene attraversato dalla luce rende traslucida la parola che lo solleva dal buio come un reperto: siamo sotto i faretti alogeni di un museo e le ossa nelle teche rendono concrezione le parole, materiale da scasso, scalpello e leva che fanno varco e spacco.

Questa parole-stelle-scalpelli-d’ossa sono dati luminosi collegati da fili immaginari nel buio dello spazio: la forza centripeta della loro costellazione è il corpo dell’uomo che le pronuncia, perché Benedetti non è un oggetto inanimato e usa tutte le sue facoltà ipersensibili, si fa attraversare da tutto e piega e solleva il corpo, il suo, a testimoniare il mondo così come non è nei suoi brandelli, a reggerne le colonne e i colori in luogo di noi, che usiamo il suo lavoro sacrificale, il reperto anatomico delle sue parole per penetrare di qualche altro millimetro la parte immutabile di questo microcosmo che abbiamo intorno alla reliquia del cuore e che somiglia maledettamente al cosmo.

Quello di Benedetti è il tracciato di una lucidissima, violentissima, dolcissima, compassionevolissima, acutissima veglia che parte dal bruciore degli occhi umani (specifici e poveri e soli) e plasma un gigante trasparente con i piedi nel fango e tutto un costrutto di frammenti vocali su per la canna della gola, è il diario di un uomo che ha più pagine strappate che salve e quel che resta non ha più il suo nome ma la sua essenza, che soltanto così può venire detta, con quella modestia quasi feroce, con quegli strappi.

La parola di Mario Benedetti è un asse non più terrestre, si è spinta oltre gli effimeri contorni della materia, è un esodo continuo di parole-molecole che rifondano la massa evanescente di una stella nuova a bordo pagina — e abbiamo bisogno di stare nel libro per trovare quel modo di dire che è fatto del buio assoluto nel quale le poche cose luminose maggiormente si stagliano: sono poche le parole, brevi i versi e le grida, ripetute le immagini e le lacrime.

Credo che questo libro fondi per tutti noi una nuova lingua e ci insegni a commuoverci componendo elenchi e denutriti cataloghi melancolici, che getti il seme di un coraggio inedito nell’affrontare il buio del sottopelle, il museo vivente della terra, il silenzio tremendo del sovraumano e ogni post-scriptum del corpo.

![]() AUDIO: MARIO BENEDETTI LEGGE DA PITTURE NERE SU CARTA

AUDIO: MARIO BENEDETTI LEGGE DA PITTURE NERE SU CARTA

Torna morta la carne che si indora, la muta del sangue nero.

La zolla dei sassi, diradati dopo il rumore, è tutta la terra.

Hanno chiamato arance le anatre, fuori dai cappotti, sul lungosenna.

Tentano ancora, dopo il tramonto, nella bufera dei loro occhi.

Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino.

Promisero agli scolari il cielo che si vedeva.

Niente di questo è vicino. Va dura la mano

sulle tue spalle bianche, i piccoli denti, nel tuo sorriso.

Dagli uomini agli uomini va, imposto a credervi.

Questo anno Santa Lucia era mio padre, col suo fantasma.

![]() POESIE DA PITTURE NERE SU CARTA

POESIE DA PITTURE NERE SU CARTA

Reliquiari 1

Legni. E la terracotta funeraria Bamileke,

il busto Komaland. Figure di antenati.

Nere, per l’acqua, per il cibo e per l’invaso

della bocca, supino il viso, le stesse labbra.

Ferri. Coltelli da lancio a quattro punte.

Zinco, ottone, ossido. Monete del Chad.

And an Ethiopian headrest… Dormono,

gli antenati come gli infanti, prima del sole.

* * *

Reliquiari 2

Casa

Pietra e calce. I cartocci di mais

nella tinozza di zolfo e colorante.

Le travi, nel sasso è muta una faccia.

Latta, alluminio e rame sulle pareti.

Il letto con le ali, le travi annerite

dal fumo nella guerra. Culla di vimini.

Sulle ante degli armadietti a muro,

l’amarezza. Nel secchiaio di pietra.

E la bigoncia, i lumi a petrolio, la gerla,

le acquasantiere, la boa del Pen-Hir.

* * *

Reliquiari 3

Le polveri di Adriano sono in cortile.

Sangue raccolto dalle more,

dal biancospino, dai rododendri.

Il prato è la custodia, il feretro, l’arca.

Pisside eburnea, scrigno d’argento,

con ornamenti fitomorfi, e smalti.

Reliquiario a borsa, a forma di casa.

* * *

Reliquiari 4

padre

I fiori di tiglio nella iuta. La polmonaria,

i suoi tubercoli nella sbiadita infiorescenza.

Tra i sacchi dei vestiti, un tuo cappello.

Giallo, giallastro, è l’intonaco bianco.

L’infuso di prataiole sul palato. La nausea.

Tavola di erbolario, tavola morta, di te e di me.

* * *

Reliquiari 5

Traslati. I Santi Gervasio e Protasio,

e i brandelli, l’olio, la polvere, la cera,

nel marmo, nel vetro, nel cristallo.

Artefatto del piede, di una mano.

Oro e gemme. E il frammento.

Il braccio, è diventato…

braccio distante, nella meraviglia.

Lembo, corporeo parlante. E lo sfarzo.

* * *

Reliquiari 6

mummie

Nella teca, il disseccamento naturale.

Un vento e l’asciuttezza, il congelamento.

Raggrinzito viso, rinsecchito. Cartonata pelle.

Testa dell’omero. Buchi, celle di porosità.

Carpo, ulna, radio. Fratture. Cartonata pelle.

Abrasioni, usura, carie, nelle corone.

Sullo smalto dei denti, nel cristallo dei denti.

* * *

Lo scheletro del tarso

si allunga e si restringe.

Steli di capelvenere,

steli di viola farfalla.

Steli di erica, licheni,

licheni abbarbicati.

* * *

Non sento niente. Verrà il fegato con i suoi spilli,

o un polmone rauco, labbra addossate alla mandibola.

Ti ho baciata piano, dopo le donne.

Ti ho baciata piano, prima delle donne.

Sono stati porpora gli anni, e a nodi sullo sterno.

Si staccavano figure dal cervello, e un altro orrore.

E’ passata la vecchia di Trasaghis con le zolle bianche.

Non ho nulla, soltanto quello.

* * *

Era la madre e sua madre, nel ricordo.

Risentiva parole, nelle proprie parole.

Io, soffio addensato a un’ombra di cera,

a un’ombra di sagoma…

Velame di posti. Viti, uova, radicchio,

aringhe, polenta. Maria, la nonna.

Viti di viti, uova di uova…

Carezzevole buio, sì, sono io.

* * *

physical dimensions

Erano le fiabe, l’esterno.

Bisbigli, fasce, dissolvenze.

L’esterno dell’esterno

qualcosa ascolta.

Qui.

Oh.