di Dziga Cacace

Enjoy every sandwich!

Warren Zevon

409 — The Eye di due fratellini tanto carucci, Hong Kong/Singapore, 2002

409 — The Eye di due fratellini tanto carucci, Hong Kong/Singapore, 2002

Milano. Il lavoro. Il caldo. Il Genoa ripescato in B per decreto. Siamo tornati a casa ed è ripresa la vita da Sandra e Raimondo — che barba che noia —, con Barbara che si accanisce sui codici per diventare avvocato, roba very exciting indeed. Non le è ancora venuto il panico da esame per cui acconsente di vedere un film in Dvd. Il fatto è che — anche se gironzolo oziosamente per la redazione e faccio telefonate inutili — sono io a essere distrutto prima di cominciare a lavorare, già stanco e mollo. E davanti al catalogo della videoteca da cui mi rifornisco subentra la classica stasi da scelta, mi parte il salvaschermo e rimango lunghi minuti come un ebete di fronte a custodie vuote, provando a capire cosa voglio vedere io e cosa accetterà di vedere lei, ché è tipico fare mille elucubrazioni e poi vedersi trattati come degli imbecilli. Spesso anche senza mille elucubrazioni. Comunque: chi sceglie, sbaglia, è evidente, e allora procedo in maniera pragmatica: voglio un film non troppo lungo, non troppo impegnativo e abbastanza teso. Un horror sarebbe l’ideale. La videoteca presenta i tre originali Ringu (di cui The Ring è il remake) compreso il numero 0, cioè l’antefatto. Sono tentato, poi penso che la saga meriti una visione assieme alla cugina Alessandra. Poi concedo che non me ne frega niente. Ma chi sono, un filologo? Indugio quindi su La casa di Christina ma non riesco proprio a ricordare come fosse stato accolto. Era una porcata galattica o un’operina originale e di gusto? Boh. E allora vado più o meno sul sicuro e mi prendo The Eye degli efferati fratelli Pang (Oxide Pang Chung e Danny Pang), horror psicologico orientale (…) che in sala non ha avuto riscontro ma che certa critica ha apprezzato. Mentre pago realizzo che “certa critica” è pochissimo degna di fede, ma ormai è fatta, come va va, preghiamo assieme coi fratelli Ping Pong, amen.

La giovane Mun ha perso la vista durante l’infanzia e ora è reduce da un trapianto della cornea. Ma nel decorso postoperatorio qualcosa non va: Mun vede cose che altri non vedono e non sono cose belle. Vede i morti. E qui il Cacace che langue con l’occhio da triglia bollita si fa i suoi bravi zompi sul divano di casa. Era quello che volevo, o no? La trama si sviluppa in maniera abbastanza prevedibile, ma c’è pure qualche bella idea (gli occhi vedono anche un’altra “se stessa”). Poi The Eye perde vigore, il mistero non è poi così misterioso e il finale è troppo dilazionato. Comunque non è malaccio: ricercatissimo dal punto di vista estetico, ha una fotografia abbacinante, fa gran sfoggio di effetti speciali e messe a fuoco selettive, gli attori sono ben diretti e il montaggio è molto gggiovane. Ci ha regalato qualche brivido (e del resto i corpi che si muovono senza toccare terra fanno sempre cagare addosso, da Murnau in poi) e non è male la variazione sul tema della maledizione di Cassandra. Sarà stato il film giusto per cominciare la stagione? Boh! Che domanda è? La piacevole condanna del diario recensorio ha avuto inizio, adesso son tutti cazzi vostri. Del resto la regola del gioco è presto detta: io mi balocco a fare il criticonzo cinematografico, voi (speriamo) a fare i lettori pugnaci. Come in passato e sempre più, non c’è nessun criterio valutativo attendibile se non il mio bizzarro e discutibile gusto personale, assolutamente variabile a seconda dell’umore, della digestione, delle condizioni meteorologiche e della difficoltà riscontrata nell’ultimo parcheggio sotto casa. Vedo film di tutti i generi, dalle prime visioni alle rarità introvabili, in pellicola, vhs e Dvd; li vedo fresco e riposato o comatoso e ottuso; quando mi fa comodo giudico facendo ricorso all’ideologia; altre volte nel giudizio prevale l’inclinazione personale verso il regista, magari dovuta a una dichiarazione colta in un’intervista. Oppure no, dipende, è tutto stocastico. Ho un pessimo carattere e il cinema (come il rock e il calcio) non è più quello di una volta, a differenza della tivù che è in costante miglioramento. In compenso il teatro è morto. E detto questo, non mi resta che lasciarvi alla lettura delle sciagurate pagine che seguono. Tanto, la verità non esiste. (Dvd; 1/9/03)

410 — Confidenzialmente, L’ultima emozione di Roberto Marcanti, USA/Italia 2001

410 — Confidenzialmente, L’ultima emozione di Roberto Marcanti, USA/Italia 2001

Ma chi è Marcanti? E come mai di questo film non c’è traccia da nessuna parte? Eh, cari miei: ormai il mondo della comunicazione e dello spettacolo sono integrati e questo corto è cinema ed è stato realizzato da un amico, uno del gruppo fondatore delle Iene televisive. Due anni fa ha deciso di togliersi uno sfizio mica male: andare per due mesi a New York e frequentare una scuola di cinema, la cui prova finale consisteva proprio nella realizzazione di un progetto cinematografico. Roberto ha girato L’ultima emozione in pellicola, lo ha premontato in analogico (cioè pigliando in mano la pellicola, tagliandola, incollandola, sporcandosi veramente le mani), ha fatto una copia in digitale e poi ha concluso il lavoro qui in Italia, sincronizzando tutto. Ed è venuto fuori un lavoro discreto. Prima di farmelo vedere Roberto ha insistito a spiegarmi tutte le sfighe del caso, tutte le limitazioni tecniche e produttive, gli attori cani, le cavallette e le inondazioni. Ma non ce n’era bisogno, perché L’ultima emozione è comunque caruccio, senza scuse varie. Partenza molto cinéphile, fotografia b/n sporca, il lunapark di Coney Island e poi il delirio di un matto che gode nel dare la morte. Condannato alla sedia elettrica, gli salterà la mosca al naso nel momento supremo, giusto in tempo per morire assaporando l’ultima emozione. Dentro questo corto c’è tutto Roberto: lo spirito irriverente, l’intelligenza visiva, anche alcune sue lentezze che non ammetterà mai o il gusto per la battuta ad ogni costo. L’ultima emozione è un corto come andrebbe girato (una storia, una virata finale, un senso del narrare, qualche sottotesto per chi ha voglia di pensarci su), anche a dispetto della recitazione talvolta turpe di alcuni attori. (Vhs originale; 3/9/03)

411 — A Venezia, Fame chimica di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

411 — A Venezia, Fame chimica di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

Abbiamo iniziato a scrivere questo film durante il 1998 per arrivare alla traccia giusta a inizio 1999. La prima stesura “definitiva” risale all’estate di quell’anno e sostanzialmente ho lavorato a Fame chimica fino a quel punto lì, tra sigarette, mancanza di sigarette, consulti, insulti, dibattiti di fondo e teorie esistenziali, Gazzetta dello Sport e Manifesto, visite di amici e visite al cesso, coca, panini, capricci dei PC, punture e ponfi… Eravamo talmente stravolti che a un certo punto Franz Scarpelli (mio maestro e motore dello script, tutto sommato) mi aveva ammazzato una zanzara sul collo, rifilandomi un sonoro pattone a palmo aperto. Avevo concluso che una zanzara morta in più era già qualcosa. Questo per dire com’eravamo ridotti. Il fatidico 30 giugno, all’una di notte, avevamo salvato la sceneggiatura su tre dischetti dicasi tre, perché non si sapeva mai, e poi ci eravamo lasciati con una stampata da 300 pagine. Un kolossal. Ovviamente non era la versione definitiva definitiva. La sceneggiatura è rimasta in sonno per un po’, ha subito delle variazioni, Paolo e Antonio hanno girato altre cose, s’è perso il produttore originario (Daniele Maggioni), quello nuovo (Gianfilippo Pedote) ha trovato altri finanziamenti, sono intervenute alcune modifiche alla storia, è stata tagliata diversa roba. A cinque anni e mezzo dall’esordio e in qualche maniera, dopo dubbi estivi, vicissitudini lavorative e pastrocchi con la selezione, Fame chimica giunge al debutto a Venezia 2003, e io, falso soggettista ma intimo sentimentale del film, sono emozionato. Molto. Un fatidico mercoledì mollo furtivo la redazione, prendo un treno e arrivo in laguna, con Barbara (sorella del regista Paolo) e tutto il clan familiare. Al Lido incontro subito Victoria Cabello e Lillo, che l’assiste. La ienetta ha appena realizzato un servizio pretendendo di sposare Clooney e s’è rotta un piede, ma questo non le toglie vitalità. Lillo è invece qui per Fascisti su Marte, di Guzzanti. Un saluto e via, ché mi attende un cenone con parentado assortito. Sbafo pesce e soprattutto incamero una bella litrata di birra, carburante ideale per la festa di lancio del film. Arrivo già brillo e quando vengo bloccato all’entrata mi compiaccio nell’esclamare ad alta voce “Ma come!? Questo film l’ho scritto io!”. Durante la festa-concerto continuo a bere nella migliore tradizione hollywoodiana e importuno Vieri Razzini. Lo punto da lontano tendendogli la mano. Non riesce a fuggire e rimane stretto nella mia vigorosa morsa, spiazzato: “Ma tu chi sei?”. E io, sicurissimo: “Io nessuno! Ma lei è stato molto importante per me!”. E vai con la rievocazione etilica delle rassegne che Razzini presentava su RaiTre. Mi spingo addirittura a complimentarmi con lui per un suo recente romanzo di cui sostengo aver letto gran bene (m’ero sbagliato, ma che importa?). Era un po’ imbarazzato, ma neanche troppo, dài. Al festone c’è musica dal vivo che nel film farà la sua figura ma che live è una vera sminuzzatura di coglioni: sapete quelle menate dub, lente, ripetitive, senza nerbo. Ecco, quelle. Riesco a discutere con Paolo dell’importanza del rock, ma è troppo caprone per capire anche lontanamente di cosa stia parlando. Come fa un ubriaco a redimere un ignaro di Springsteen? Desisto e vado a dormire tardissimo, prendendo la linea notturna dei vaporetti. Dormo tre ore. Il risveglio è terrificante. La mattina presto, Venezia è bellissima e gelida. Torniamo al Lido in battello e io vorrei morire tuffandomi in laguna. Siamo alla Sala Volpi e mentre aspettiamo di entrare mi ricordo del mio lavoro: vedo in lontananza Maya Sansa e Luigi Lo Cascio, piccini e belli come due fratellini. Gli sono addosso per chiedergli un’intervista, ma non vogliono impegnarsi. Devo mettere paura. Poi becco Claudio ed Enrico del mio amato cineclub Lumière di Genova. C’è pure Pif, compagno delle Iene. Il film parte alle 9 in punto. La sala è quasi piena e c’è tutta la troupe, gli amici, i familiari; gli affetti insomma. Io però sono sfasciato e vedo il film con frequenti cedimenti al sonno. Dormire, sognare forse… e Fame chimica, nel delirio onirico (in cui – sognando – riscrivo dei dialoghi), mi sembra bellissimo. Sospeso in questa trance rido, piango e godo perché il film, sul grande schermo, coi colori giusti e con il montaggio finalmente a regime è un’emozione unica. Le tante revisioni finali hanno asciugato la ridondanza dei dialoghi e certi impacci nella costruzione delle scene: c’è musica e musicalità. C’è ritmo. Gli attori hanno facce incredibili. La storia regge e soprattutto il film non mi pare uno di quei tragici italiani da vorrei ma non posso. Però il mio giudizio è di parte, lo ammetto. Pif fa le pulci e osserva che alla Barona l’abbonamento Rai non lo paga nessuno. Ha ragione. E a me pare che il finale sia ancora troppo dilatato e un po’ debole e povero per essere epico come avrebbe dovuto essere, ma cosa voglio di più? Sui titoli parte un boato di applausi frenetici. È un pubblico drogato, di amici, ma è lo stesso un momento bellissimo. Siamo felici, tutti. Fuori dalla sala Claudio ed Enrico mi prendono da parte: Marco Polese, compagno del Lumière, è morto a Ferragosto, nel sonno, all’improvviso. Ripenso a quanti film abbiamo visto assieme, ai progetti di scrittura, a una sua sceneggiatura che m’aveva fatto leggere (forse Cogoleto Beach), al suo bel corto Buono! Lo risento mentre elenca le sue passioni cinematografiche e le sue idiosincrasie… son sicuro che Fame chimica gli sarebbe piaciuto, molto, e avrebbe dormito anche lui un poco. E purtroppo le brutte notizie non son finite: cerco Luisa Morandini per sapere se è qui al Festival e mi racconta di sua madre, mancata quest’estate, mentre non ero in Italia. Una donna generosa e gentile che rimpiango di non aver conosciuto abbastanza. Queste due notizie mi scombussolano e la giornata si trascina senza voglia alcuna di tornare a Milano. Ma devo, ché domani si lavora. E poi penso che ‘sto film andrà bene anche in sala, son pronto a scommettere. E comunque, che soddisfazione. (Sala Volpi, Venezia; 4/9/03)

412 — Road to Perdition di Sam “Sofocle” Mendes, USA 2002

412 — Road to Perdition di Sam “Sofocle” Mendes, USA 2002

Strani giorni, ma neanche troppo: Berlusconi fa lo show e racconta che i magistrati sono malati di mente etc. Il delirio viene giustificato col consueto bicchierino di troppo. Neanche in un brutto western e questo è presidente del Consiglio. Giovanardi, invece, stranamente non ha detto alcuna cazzata. Del resto se ci riuscisse anche stando zitto, beh, saremmo di fronte a un caso paranormale. Fronte Fame chimica: oggi un’intervista su Repubblica, nelle pagine milanesi. Si fa vivo Marco Muller, complimentoso. Quasi nessuna critica o recensione, anche perché ho verificato che alla prima non c’era alcun giornalista. Il Festival lo fanno (lo sono) gente come Enrico e Claudio del Lumière di Genova, gli appassionati, i critici non pagati. Loro, alle 9 del mattino, c’erano. Invece i professionisti, i marchettari che non parlano mai male di un film perché al cinema ci vanno gratis, beh, quelli dormivano. E non perché la proiezione fosse presto. E poi la sera prima c’era anche il festone di Fascisti su Marte, e vuoi mettere il glamour e i cocktail, anche se il film non è finito (e mi dicono essere brutto forte)? Comunque nelle proiezioni dei giorni seguenti è venuta un sacco di gente. Il pubblico, quello che funziona con il passaparola, c’è stato. Bene. Intanto soffro perché ho male ai coglioni e alla schiena: che cazzo sta accadendo al mio corpo? Provo a rilassarmi con il secondo film di Mendes che, va detto subito, è ‘na traggedia. Greca. Con padri che non vogliono che i loro figli diventino come loro e devon difenderli dal mondo che hanno contribuito a costruire. E figli che amano disperatamente i padri, veri e putativi, anche se assassini. Composto, ben fotografato, pervaso da un alone di morte incombente, ha nella recitazione il punto di forza: Tom Hanks è l’attore campione del mondo, in finale con Sean Penn. Film caruccio, dài. (Dvd; 7/9/03)

413 — Sex and the City, Season 3 di pervertiti Aa.Vv., USA 2000

413 — Sex and the City, Season 3 di pervertiti Aa.Vv., USA 2000

Ho passato la giornata a muovermi come una partoriente, con la schiena spezzata e le balle doloranti. Le diagnosi si sono sprecate: hai l’ernia, la sciatica, i reumatismi, l’intestino a puttane, sei grasso, fa freddo e sei pure brutto. Boh. Ho preso un Aulin e pian piano il dolore ai coglioni m’è passato. Poi, in serata anche la schiena ha smesso di darmi fastidio. Domani vado dal medico a farmi prescrivere delle analisi, delle visite, dei massaggi, qualcosa. Ad ogni modo, ad allietarmi la giornata ha provveduto il primo episodio della terza serie di Sex and the City. Ora: questa è una (non) recensione strana perché coprirà l’arco di un mese e mezzo. Barbara vuole vedere un solo episodio per volta e la serie dura 18 puntate. Charlotte è alla ricerca del marito ideale; Carrie deve ancora elaborare la fine della sua storia con Mr. Big; Miranda dovrebbe imparare ad accettare un rapporto a due (col tenerissimo Steve); Samantha deve solo tenersi a freno. Conosceremo Aidan – splendido orsacchione yankee -, tornerà Big più big che mai, Charlotte si sposerà con un impotente e Miranda continuerà a essere una donna dal grande successo professionale ma senza gioie sentimentali. L’ultimo episodio ha una chiusura che potrebbe essere definitiva (della serie, intendo): Carrie è pacificata con Big, Miranda con Steve (ouch!), Samantha col mondo e forse Trey e Charlotte potranno cominciare una nuova vita. Pensieri sparsi: ormai le protagoniste non sembrano granché delle trentenni; il serial è diventato più sentimentale che di costume; alla quarta puntata appaiono finalmente dei personaggi di colore (e nello stesso episodio c’è anche un travolgente bacio omosessuale). Ora che ci penso non s’è mai parlato del perché le quattro siano amiche, nonostante provenienza ed età leggermente diverse. Approfitto inoltre per esplicitare alcuni interrogativi zozzi dovuti alla sigla: non so se avete presente, ma come giudicate gli sguardi maliziosi che Carrie dedica alle sagome virili e svettanti dei grattacieli di Manhattan? È un crescendo che culmina con le torri gemelle (nelle fantasie maschili – mi hanno detto – è la massima fantasia della donna: la doppia penetrazione). Poi Carrie viene riportata alla realtà dallo spruzzo di una pozzanghera. Che vorrà significare? E poi, perché l’autobus che schizza l’acqua addosso a Carrie prima ha dei passeggeri e poi è vuoto? Volete dirmi che ‘sti draghi degli americani fanno un così bestiale errore di continuity? Ma va’! Qui c’è sotto un significato, è chiaro. La venuta è la piccola morte, ma evidentemente Carrie non s’accontenta e son morti (venuti) tutti i passeggeri. O forse è tutto da mettere in relazione alle due torri, con singolare capacità divinatoria? Boh, pensateci, ma è tutto molto inquietante. Nel frattempo grandi polemiche in USA per l’annuncio che nella sesta e ultima serie Carrie finalmente si sposa, ma non con Big, bensì con il danzereccio e rugoso Baryshnikov. Are You Joking?!? Chissà cosa c’è di vero. Comunque, per non sbagliare, ho trovato e comprato la quarta stagione. (Dvd; 8, 10, 12, 17/9/03 e 2, 7, 9, 12 e 14/10/03)

414 — I cancelli della memoria del compagno Osvaldo Verri, Italia 1996

414 — I cancelli della memoria del compagno Osvaldo Verri, Italia 1996

Osvaldo Verri è un amico settantasettino, che lavora in redazione con me. Autore e regista, ha realizzato — tra le altre cose — due film sulla lotta armata. O meglio, sul Movimento e sulla sua sorte. I cancelli della memoria è un confronto tra Enrico Fletzer (agitatore culturale bolognese) e Renato Curcio, sulla continuità che lega la contestazione degli anni Sessanta e l’esplosione del ’77. Nella ricostruzione si rivendica (spesso con orgogliosa dignità) il carattere culturale della ribellione e la sua affinità con le precedenti e seguenti esperienze di dissenso. Sono le modalità e gli esiti a essere diversi, ma la matrice è la stessa. Da Berkeley (e la Beat Generation) fino a cyberpunk, hacker e Mutoids, scorre una sottile linea rossa che passa anche attraverso Piazza Statuto nel 1962 e Valle Giulia: un patrimonio comune di rivendicazioni e aspirazioni, nel segno costante della volontà di partecipazione e di autonomia delle scelte. Le parole di Curcio sono limpide: si decise di prendere le armi in mano quando fu chiaro che il Sistema tutto avrebbe concesso (lavoro, anche diritti, soprattutto benessere, come in effetti è accaduto) fuorché la partecipazione ai processi decisionali. I padroni dovevano restare tali, senza intromissioni dal basso. Fu l’impotenza a portare allo scontro frontale. Poi Curcio ricorda il senso di comunità della sua esperienza (“non saremo mai liberi finché uno solo rimarrà in carcere”) e le parole di Enrico Fletzer e Andrea Pazienza completano e danno senso a questa affermazione. Un film coraggioso, lucido e scomodo che affronta una questione delicatissima con grande equilibrio, arricchito da straordinarie immagini di repertorio oppure da videoclip recenti che dimostrano (tematicamente) la continuità di cui si diceva. Un prodotto forse datato linguisticamente (il montaggio “dimostra” molte possibilità dell’elettronica) che però rifiuta di appiattirsi nella prevedibilità di un classico documentario televisivo. È passato a notte fonda su Canale 5 (sì, ci sono vecchi movimentisti che sovvertono l’etere, nelle lande deserte dell’Auditel), ma credo che la sua vera vita l’abbia vissuta nei centri sociali. Dopo i I cancelli della memoria mi schioppo anche un cortometraggio (durerà una mezz’oretta) intitolato Trofei di guerra, del 2000. Questa volta l’oggetto della documentazione sono i numerosi esuli che vivono (o vivevano) in Francia, in esilio. Toni Negri, Franco Piperno, Oreste Scalzone e altri, quasi tutti incriminati per il Processo 7 aprile o comunque investiti dall’ondata di repressione che portò, nel 1979, all’arresto di 6000 persone e ai mandati di cattura di tanti altri. Trofei di guerra, sin dalla premessa, esplicita il suo incontestabile punto di vista: in nome dell’emergenza si colpì senza ritegno, con accuse contradditorie, in un clima (il Teorema Calogero) di guerra civile, teso a punire le idee. Ma le notizie del 7 aprile 1979 sono ironicamente (e silenziosamente) chiosate dalle false prime pagine del Male, con l’arresto di Tognazzi come vero capo delle BR. Oltre ai pareri su esilio e amnistia dei diretti protagonisti, sentiamo anche ciò che pensano i ragazzi di alcuni Centri sociali (tra ingenuità, proclami ma anche comprensione). Si chiude con i Mano Negra che, al Leoncavallo, suonano I Fought the Law. And the law won… Vabbeh: dopo le visioni dei film di Osvaldo piglio in corsa una puntata del talk politico di RaiDue Excalibur (quello che ha sostituito l’epurato Sciuscià di Michele Santoro) dedicata al caso Telekom Serbia. È evidente che Antonio Socci non sappia fare televisione (ed è vicedirettore di RaiDue!) e ho la quasi certezza che non sia in grado neanche di fare giornalismo (e non sto parlando di buon giornalismo). Gli manca proprio l’ABC: non sa porre il problema e dirigere il dibattito, né reggerlo, parla con difficoltà, è confuso e sudato come un porco che sta per essere scannato. Ed è pure vestito da cani. Nella sua platea si distingue una persona che è entrata di prepotenza nel mio file virtuale di quelli di cui dovrò occuparmi il giorno che ci sarà la Rivoluzione: Maurizio Belpietro, direttore de Il Giornale, che merita perlomeno il tuffo nella lava. Vi prego, pensateci e datemi mandato. E se non vi ho convinto, ripetete come un mantra questo nome: Carlo Giovanardi. (Vhs originali; 9/9/03)

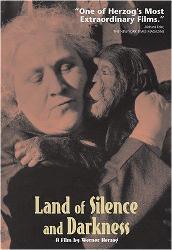

415 — Land des Schweigens und der Dunkelheit, rigidamente di Werner Herzog, RFT 1971

415 — Land des Schweigens und der Dunkelheit, rigidamente di Werner Herzog, RFT 1971

Il titolo tedesco l’ho messo perché fa figo vedere i film in originale, ma la pellicola è anche conosciuta come Il paese del silenzio e dell’oscurità ed è un documentario duro e puro sui sordociechi. Cioè, come spesso accade coi film del Maestro Werner Herzog, non si ride proprio un cazzo. Fini è la protagonista, animatrice di diversi gruppi di persone afflitte come lei da questi handicap e sparse per la Germania. Attraverso una narrazione spezzettata, dolorosa, spesso commovente, vediamo la vita di gente che ha progressivamente perso l’udito e la vista, i due sensi immediatamente più utili per vivere. Con il guanto di Lormen (un guanto che attribuisce alle zone delle mani le diverse lettere dell’alfabeto) i sordociechi si parlano e si ascoltano: uno strusciare di mani velocissimo che gli regala la gioia della comunicazione. Herzog segue il cinquantesimo compleanno di Fini e ci fa conoscere i suoi amici e le vicissitudini che li hanno portato al loro stato: c’è chi ha reagito con forza e chi si è abbandonato, dimenticando addirittura gli strumenti del linguaggio. L’insegnamento e la ricreazione aiutano però a superare questi blocchi. Il tatto, il gusto e l’olfatto sono strumenti di conoscenza e una visita all’orto botanico per toccare le piante è emozionante perché scatena i ricordi del mondo prima della malattia. Ma c’è anche la poetica parentesi del volo, con l’inedita sensazione di sentirsi più leggeri dell’aria. Il momento più straziante arriva quando si vedono le tecniche di insegnamento ai sordociechi dalla nascita, condannati al silenzio e al buio, senza possibilità di aver mai sensazione del mondo. La chiusa è terribile: se ora scoppiasse la guerra non me ne accorgerei nemmeno. La forma del documentario è pauperistica al massimo, la fotografia è brutale, il montaggio per nulla ricercato. Ma vale la testimonianza e Herzog, ancora una volta, sa essere pulito e intensissimo. Ritornando sui due film di Osvaldo: non faccio in tempo a realizzare quanto siano doverosi nel tenere vivo un dibattito che permetterebbe a questo cazzo di paese delle banane di fare i conti con la sua storia e i suoi fantasmi, che, ieri, Francesco Merlo scrive un pezzo istericamente aggressivo sul Corriere della Sera perché stufo del can can mediatico attorno al nuovo film di Marco Bellocchio. S’è irritato, poverino: il permesso di parlare di certe cose “da grandi” deve darlo lui, evidentemente. Beh: posto che il dibattito non sfiora minimamente la classe politica italiana ma vive solo sui giornali, tra tuttologi che farebbero meglio a telefonarsi tra loro senza romperci le palle con le loro sclerate isteriche, e messo da parte che Buongiorno, notte è un film esplicitamente “fantastico”, Merlo è manicheo, intollerante e grezzo, un tipico sprezzante esponente di quella classe intellettuale (…) che mai ha voluto e saputo confrontarsi con la realtà politica degli anni Settanta allora e che ha paura che lo si faccia oggi. Oh. (Ogni tanto perdo la mia consueta bonomia e mi salta il tappo. Eh, lo so). (Vhs da RaiTre; 12/9/03)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua – 40)