di Franco Pezzini

Cast e regia sono eccellenti, le scene di battaglia sembrano grandiose e la trama offre qualche spunto suggestivo, come il tema dell’eroe-impostore che assume panni altrui — eppure finora non ho visto il Robin Hood di Ridley Scott, 2010. Ammetto d’essere rimasto affezionato alle versioni più vecchie, comprese quelle candide inglesi per la TV degli anni Sessanta: e soprattutto all’arrugginito protagonista di Robin and Marian di Richard Lester, 1976. L’eroica goffaggine di Connery/Robin, la fedeltà al feroce e capriccioso Riccardo (Richard Harris) e la nuova oppressione da parte di Giovanni (Ian Holm), la rivolta che il vecchio reduce dalla Crociata non pensava proprio di organizzare ma tutti se l’aspettano… il quadro, insomma, non può che condurre a un esito tragico: e al duello contro il vecchio nemico — lo sceriffo (Robert Shaw), unico tra i vilain a uscirne con un certo onore — segue la rotta amara dei ribelli. Il finale tra le braccia dell’incantevole Audrey Hepburn/Marian ormai monaca, che per evitare la cattura somministra il veleno a Robin fatalmente ferito e a se stessa, suggella una versione molto più rispettosa dell’epos di quanto di norma si colga. Tanto più che a uccidere il Robin della ballate è proprio una suora.

Cast e regia sono eccellenti, le scene di battaglia sembrano grandiose e la trama offre qualche spunto suggestivo, come il tema dell’eroe-impostore che assume panni altrui — eppure finora non ho visto il Robin Hood di Ridley Scott, 2010. Ammetto d’essere rimasto affezionato alle versioni più vecchie, comprese quelle candide inglesi per la TV degli anni Sessanta: e soprattutto all’arrugginito protagonista di Robin and Marian di Richard Lester, 1976. L’eroica goffaggine di Connery/Robin, la fedeltà al feroce e capriccioso Riccardo (Richard Harris) e la nuova oppressione da parte di Giovanni (Ian Holm), la rivolta che il vecchio reduce dalla Crociata non pensava proprio di organizzare ma tutti se l’aspettano… il quadro, insomma, non può che condurre a un esito tragico: e al duello contro il vecchio nemico — lo sceriffo (Robert Shaw), unico tra i vilain a uscirne con un certo onore — segue la rotta amara dei ribelli. Il finale tra le braccia dell’incantevole Audrey Hepburn/Marian ormai monaca, che per evitare la cattura somministra il veleno a Robin fatalmente ferito e a se stessa, suggella una versione molto più rispettosa dell’epos di quanto di norma si colga. Tanto più che a uccidere il Robin della ballate è proprio una suora.

Se ne apprezzi più o meno il sottofondo romantico, l’ironia e l’amarezza (anche politica) che Lester dona al film lo rendono più credibile dei successivi tentativi di riproporre la trama “classica”: come il Robin Hood con Patrick Bergin, lodevole nella ricostruzione di un’Inghilterra cupa e fangosa, ma del tutto privo di fascino (quale menestrello avrebbe riproposto una storia tanto grigia?) o il pateracchio Robin Hood: Prince of Thieves interpretato da balla-con-gli-sceriffi Costner, entrambi 1991. Per non parlare di Robin Hood: Men in Tights (Robin Hood – Un uomo in calzamaglia), 1993, triste segno di crisi del grande Mel Brooks.

In riferimento a una trama “classica” dobbiamo però usare le virgolette. Che Robin viva al tempo di Riccardo Cuordileone e del suo pessimo fratello Giovanni, per esempio, ci è noto da Hollywood sulla base della letteratura romantica, ma le ballate originali non lo dicono. Il titolo nobiliare del protagonista non appartiene alle origini del mito, e i personaggi di Lady Marian e Frate Tuck appaiono più tardi di quanto sarebbe ovvio immaginare. Tanto più interessante pare dunque la comparazione tra quelle origini remotissime e i testi più direttamente fondanti il successivo sviluppo cinematografico: un confronto che attraverso trasformazioni e rimozioni svela parecchio sulla genesi di un eroe popolare.

Già all’inizio dell’Ottocento, sull’onda del Romanticismo, il mito del Grande Fuorilegge conosce un’impennata di attenzioni letterarie. In risposta a due sonetti sul tema inviatigli da un amico, John Keats compone la lirica Robin Hood. To A Friend, 1818; nell’Ivanhoe di Walter Scott, 1819, ed edito l’anno successivo, compaiono il personaggio-cameo di Locksley/Robin coi suoi Merry Men e il tema della contrapposizione tra Sassoni e Normanni poi riciclata nel cinema; Maid Marian di Thomas Love Peacock, scritto a sua volta in gran parte nel 1819 e pubblicato nel ’22, ammicca maliziosamente dallo sfondo medioevale alla situazione contemporanea dell’Autore.

Con la grande riorganizzazione mitologica vittoriana, la saga raggiunge la forma moderna. A partire dal bestseller di Pierce Egan il Giovane serializzato nel 1838 e riunito in volume nel 1840, Robin Hood and Little John: or, The Merry Men of Sherwood Forest — una storia a forti tinte e memore del gotico, il cui successo determinerà il proliferare sul tema di romanzi in chiave molto popolare. Troviamo così Maid Marian, the Forest Queen di J.H. Stocqueler (che su Robin compone anche un’opera comica), in trentuno puntate; Little John and Will Scarlett; or, The Outlaws of Sherwood Forest, che di puntate ne ha quaranta; e una quantità di altre versioni in chiave penny dreadful. D’altra parte proprio il testo di Egan, tradotto in francese da Marie de Fernand (con lo pseudonimo Victor Perceval), costituisce quasi in toto il contenuto di due romanzi apparsi postumi come di Dumas, Le Prince des Voleurs, 1872 e Robin Hood le Proscrit, 1873. In realtà sotto il nome del grande romanziere francese si propone sostanzialmente l’opera della collaboratrice — come già con la traduzione da lei compiuta (1862) dell’Ivanhoe.

In un’Inghilterra che ha sempre apprezzato le storie di ladroni — in genere dopo averli giustiziati — e che per esempio vede spopolare (1867-1868) il penny dreadful in più di duecentocinquanta puntate Black Bess; or, the Knight of the Road sulle gesta del brigante Dick Turpin, il trasformista Robin è capace però di raggiungere anche platee ben più elevate socialmente. Le nuove ballate conoscono ora gli spazi del palcoscenico, i ritmi di opera e operetta: e se il primo esempio, un secolo prima, è stato Robin Hood. An Opera del 1730, il pubblico vittoriano assisterà a infinite rappresentazioni con allegroni in abiti verdi sgambettanti in Sherwood fittizie. Per il filone delle merry pantomimes, Robin Hood and Richard Coeur de Lion, in scena dal 1846, vede un Robin interpretato da una donna (come d’uso in tali rappresentazioni) visitare coi compagni il Paese delle Fate — ed elementi soavemente fantasy emergeranno anche in altre produzioni coeve. In campo musicale, si registrano un Robin Hood di George Macfarren su libretto di John Oxenford, 1860, The Merrie Men of Sherwood Forest di W.H. Birch, 1871 e un altro Robin Hood di Reginald De Koven e Clement Scott, 1889, americano ma presentato a Londra nel ’91 con il nuovo titolo Maid Marian; e anche la play di Tennyson The Foresters, or Robin Hood and Maid Marian, appare con musiche di Sullivan a New York nel 1892 e l’anno dopo a Londra. L’idea un po’ arcadica della vita nei boschi e il collegamento di Robin con Feste di Maggio avvertite ormai come innocuamente tradizionali, il trionfo di buoni sentimenti di cui la saga viene imbevuta, le coloriture buffe veicolate tramite personaggi come Frate Tuck e il crescente rispetto per l’Autorità (significativo, nel tempo, l’aumento di spazio ai rapporti con il buon — si fa per dire — re Riccardo) non lasciano ovviamente spazio agli aspetti più problematici sui quali già dal 1795 l’erudito “giacobino” Joseph Ritson ha iniziato a interrogarsi: al successo in chiave di spettacolo corrisponde un crollo di interesse nella narrativa per adulti. Ma una straordinaria fioritura in quella per ragazzi, spesso in versioni elegantemente illustrate.

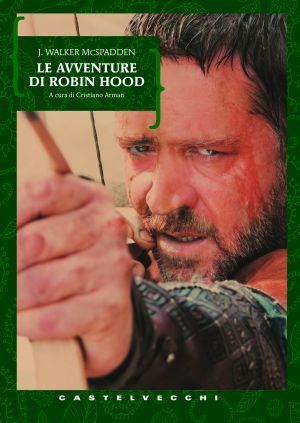

Brillano in particolare di autori americani, nostagici di un Medioevo strappato via con la patria oltreoceano dalla Rivoluzione. Come il quacchero Howard Pyle con The Merry Adventures of Robin Hood, 1883, che getta le basi per la vulgata novecentesca (ma il rapporto con Riccardo e Giovanni è ancora un po’ vago), e fa trionfare il tema negli USA, preparandogli idealmente la via al cinema; il prolificissimo Joseph Walker McSpadden con varie riscritture fin dal 1891; Henry Gilbert con l’ennesimo Robin Hood e il brillante emigrato inglese Louis Rhead con Bold Robin Hood and His Outlaw Band, entrambi 1912 — mentre in Inghilterra, con spirito analogo, appare il Robin Hood di Paul Creswick, 1903. Senza entrare in questioni filologiche sulle varianti tra l’uno e l’altro dei vari titoli di McSpadden, quello del 1904 talora indicato come The Adventures Of Robin Hood è comunque il testo — ora proposto in Italia come Le avventure di Robin Hood, a cura di Cristiano Armati, Castelvecchi 2010 — che pare abbia ispirato (molto liberamente) Ridley Scott. E che, pretende l’introduzione dell’Autore, rispetta “le vecchie ballate […] nello spirito e nelle situazioni principali […] e i fatti sono narrati in modo più completo di quanto non potesse fare l’originale forma in rima, ma sono sempre in linea con ciò che i versi suggeriscono. / Se qualcosa del fascino dei canti originali, del loro umorismo spumeggiante, della loro semplice spensieratezza, del ritmo e della flagranza sono fluite in queste righe di prosa”, il buon McSpadden si dichiara senz’altro soddisfatto.

Il fatto è che le cose non sono così semplici. Una versione in prosa della saga davvero fedele allo spirito delle ballate non c’è mai stata; così come ne manca una per gli schermi — e solo oggi, forse, potrebbe iniziare a incontrare qualche vago cenno di simpatia in chiave revisionista. Il grosso pubblico è abituato a confrontarsi con l’eroe (proclama McSpadden) “sempre in prima fila per proteggere i diritti del popolo: pur di difendere i deboli, muoveva guerra a cavalieri, sceriffi, abati e ai potenti usurai. In battaglia, però, era corretto, protettore di donne e bambini. Di più: era cortese nei confronti del nobile come del contadino, gentile con il povero e l’oppresso, con cui divideva i beni estorti al cavaliere o al vescovo, appesantiti dalle troppe proprietà. Generoso, Robin Hood era capace di donare a un crociato in bancarotta cavallo, vestiti e denaro affinchè potesse recuperare i suoi averi; rispettoso dei lavoratori e dei commercianti onesti che i suoi uomini avevano l’ordine di non molestare; […] uomo franco e aperto che amava cantare tra le luci e le ombre della sua amica foresta”, eccetera. Un pubblico abituato a questo modello scintillante, più o meno coincidente con quello del cinema (inevitabile pensare ai ritratti offerti da Douglas Fairbanks nello splendido Robin Hood, 1922, e da Errol Flynn in The Adventures of Robin Hood, 1938), resterebbe turbato nel vedere in scena l’eroe delle prime rymes: un tipo un po’ schizoide che rischia la forca pur di partecipare devotamente alla messa di Pentecoste ma è pronto a uccidere con brutale ferocia. Del protagonista cinematografico difficilmente la gente direbbe: “Oggi è proprio venuto in città Robin Hood, / Che nessuno mai vivo ha lasciato!” (così il testo quattrocentesco Una piccola canzone di Robin Hood); né lui si presenterebbe come “quell’arciere / Che vestirà a lutto le mogli” (come avviene invece nella ballata Robin Hood andò a Nottingham). Il personaggio che emerge è una specie di Billy the Kid, insieme beffardo Cappellaio Matto (Hood, “berretto”, forse allusivo alla professione) e Peter Pan alla deriva di se stesso: un ragazzo insicuro di cui ci è narrata la prima esplosione di follia omicida (così ben la definisce Nicoletta Gruppi nell’entusiasmante Introduzione a Le ballate di Robin Hood, Einaudi 1991, cui rimando); ma che anche in seguito mostra reazioni sgradevolmente sopra le righe — come quando, in più occasioni e con stolida spocchia, maltratta i compagni più fedeli. Un Robin, tra l’altro, niente affatto invincibile ma vulnerabile e imprevedibile, a tratti ingolfato nella propria immaturità e altrove capace di perdere con stile, insieme sbruffone e astuto, goffo e carismatico — ma proprio per questo, e per gli esiti mai scontati delle avventure, capace di catturare il pubblico.

Certo, a una lettura odierna delle ballate più arcaiche, l’assemblaggio di scherzi e atrocità condiviso da Robin coi suoi Bambini Perduti, e coronato da simpatici incipit su quanto è bella la giornata nel bosco, reca una sensazione un po’ straniante. Mentre ci pare scontato — ma non lo è affatto, e proprio ciò fa emergere Robin tra gli altri criminali della tradizione medioevale — il tentativo da lui incalzato e incarnato, tra una beffa e un assassinio, di attenersi a regole in qualche modo cortesi. Indubbiamente il suo rispetto per le donne rientra in un contesto di devozione — alla Madonna, spesso rimarcato nelle ballate più antiche — e così forse l’attenzione ai poveri (a prescindere da ogni possibile finalizzazione a livello di protezione e omertà sul territorio). Del resto il Robin Hood originario sa benissimo che il suo posto non è a corte o nei palazzi dove si affetta — tra un’atrocità e l’altra — il modo cortese dei romanzi arturiani. Nondimeno mostra di seguire un codice relativamente cavalleresco: e proprio attraverso questa forma di riscatto da un contesto degradato (e che troveremo riproposta con diverse declinazioni nel tempo in varie figure di criminali mitizzati o del tutto mitici, dal citato Dick Turpin a Lupin) il successo della figura sarà immenso.

Anche perché alle fine del Quattrocento incontriamo Robin saldamente connesso alle pantomime festive di maggio, un veicolo di notorietà persino maggiore delle ballate. Il trickster che con il suo comportamento spiazzante mina l’assetto consolidato ma ormai cosmicamente vecchio del Re del Malgoverno, permettendo il rinnovarsi primaverile del tempo, trova efficace espressione nel “famoso assassino”. Che dall’originario alveo tra Yorkshire e Nottinghamshire, si afferma come maschera interregionale un po’ ovunque tra Inghilterra e Scozia, con ossessivi rimandi topografici a pozzi, salti, grotte, eccetera di Robin Hood; e nel secolo successivo iniziano a occuparsene gli storici, soddisfatti dagli atteggiamenti anticlericali del personaggio e delle sue potenzialità interclassiste grazie a una sapiente nobilitazione di status — anche se la sua carica eversiva almeno virtuale non viene mai del tutto disinnescata. E proprio in questo contesto un erudito, John Major, si assicura due primati, proponendo per primo (1521) la collocazione cronologica all’epoca di re Riccardo e insieme l’immagine ammirata e un po’ farlocca di un Robin ideale, amico dei poveri e violento solo se costretto. Ma da un altro fronte all’evoluzione del personaggio contribuisce il coevo passaggio dalla tradizione orale alla stampa nei popolarissimi fogli volanti delle broadsides — dove le singole ballate, magari scorciate, sono arricchite da vignette un po’ rozze e a volte notazioni musicali. Quando, due secoli dopo, un mini-canone di ballate è proposto nei chapbooks, i libriccini venduti dai merciai girovaghi, Robin ha ormai dimostrato un’invincibile pervasività mediatica. L’accesso alla raccolta Reliques of Ancient English Poetry del vescovo Thomas Percy, 1765, segna l’inizio di un’attenzione moderna a quei testi da parte della cultura alta.

Ma torniamo al primo Robin. Un personaggio per cui vale, in fondo, il discorso di Steinbeck su una certa incomunicabilità tra noi e il passato (lettera 14.3.1958, durante la redazione di The Acts of King Arthur and His Noble Knights): e non solo per il contesto di oggettiva crudeltà di quel Medioevo profondo in Inghilterra. In scena è qualcosa di molto più sfuggente di una semplice saga di ruberie entro un contesto di forti squilibri sociali, tra le opposte oppressioni di un’aristocrazia avida e rissosa e di una monarchia latitante (per di più quella dei Plantageneti stirpe del diavolo, famigliola che te la raccomando e finirà malissimo nel Roseto Bianco e Rosso di una rancorosa guerra civile).

Le caratteristiche in apparenza contraddittorie, devozione & sangue, del Robin Hood originario trovano in realtà composizione in modelli d’epoca. E richiamano per esempio un topos ampiamente documentato nella letteratura religiosa del medioevo, cui Carlo Donà ha dedicato uno splendido articolo (Pessimae vitae finis optimus: la santità dei briganti nei racconti religiosi del Medioevo, in Le vie spirituali dei briganti, a cura di A. Grossato, Milano, Medusa, “Viridarium” 3, 2006, pp. 57-86): quella simpatia per l’erede virtuale del Buon Ladrone che gli concede una via di salvezza proprio tramite pratiche devote. Certo, attraverso tale via un po’ obliqua il malfattore che si sia macchiato di delitti di sangue otterrebbe la salvezza dell’anima, non della vita: nella letteratura religiosa dell’Età di Mezzo è un dato ricorrente che le pratiche di pietà salvino dalla mort subite — quella improvvisa che impedisce adeguato pentimento —, ma lo spargimento del sangue del reo pare necessario per la sua salvezza. Tale istanze di inesorabile contabilità spirituale, funzionali anche a placare il sangue delle vittime che chiede vendetta, nei testi in questione restano beninteso implicite; e del resto l’orizzonte delle ballate rimanda a un contesto letterario un po’ diverso e con proprie peculiarità. Tuttavia è interessante notare come anche il sanguinario e devoto Robin, cui il sistema simbolico può imporre di scontare spiritualmente il fio dei suoi crimini, conoscerà una morte che rinvia (vedremo) anche in termini materiali allo spargimento di sangue.

Fin dall’Ottocento gli storici si sono rotti la testa nel cercare tracce di un Robin Hood storico, e le alternative si sprecano — tanto più che già dalla metà del Duecento, a quanto pare, Robinhood era pseudonimo di bandito (Robin Wood, in riferimento al rifugio nei boschi?). Addirittura si è cercato di identificare il suo contraltare, il cattivo sceriffo di Nottingham: ma che si trattasse del barone normanno William de Wendenal (o Wendeval, sceriffo in quelle terre durante l’assenza di Riccardo per la Crociata), del coevo William Brewer (o Brivere, potente funzionario e giudice che brillò per impopolarità), di Roger della potente famiglia de Laci oppure del ministro Maroni, poco cambia ai fini degli equilibri simbolici della saga.

Anche perché, evidenziano i folkloristi, proprio il riferimento a un tipo-Robin permette di riconoscere un sottofondo mitico risalente al più oscuro paganesimo. Se insomma l’eroe popolare — in origine uno yeoman, da tradursi in questo caso come piccolo possidente terriero — si è mai trovato a interpretare un ruolo, non ha giocato certo all’aristocratico (benchè la soluzione di Ridley Scott, col suo inverosimile impostore alla Borges, sembri ammiccare maliziosamente a quella corsa alla nobilitazione con cui studiosi, narratori e sceneggiatori hanno caramellato un personaggio un tantino più eversivo). La con-fusione d’identità col possibile e magari multiplo prototipo storico e con il tipo-Robin sua ipostasi sociale riguarda piuttosto un antico dio o demone — come del resto suggerisce l’arruolamento a trickster maggiolino. Senza entrare nel merito delle ipotesi più o meno fantasiose suggerite e delle critiche mosse all’una o all’altra, si tratta forse del Robin dal cappuccio assimilabile a vari tipi di spiriti o folletti. O appunto di quel Robin Wood, cioè l’Uomo Verde demone del bosco e incarnazione della primavera, ossessivamente riproposto su monumenti e chiese britanniche in teoria cristiane — mascherone benefico e allarmante oggi riemerso nel neopaganesimo locale in qualcosa di più che un revival modaiolo.

L’intreccio è troppo convulso per trincerarsi dietro spiegazioni univoche: e del resto Robin si confronta con entità non meno sfuggenti, che autori come l’onesto McSpadden cercano di gestire alla meglio. Per esempio Lady Marian, talvolta qualificata come “di Leaford”, non è semplicemente la pupilla dello sceriffo o di re Riccardo (come in varie versioni su schermo) o la figlia del rivale Fitzwalter (come McSpadden racconta, forse ammiccando a Romeo e Giulietta), che dell’eroe diventa l’amante o, in termini più vittorianamente acconci, la fidanzata. Il cinema ci ha ormai abituato a vederla in panni da amazzone, ma già prima delle caratterizzazioni ottocentesche è emerso qualche brivido in tal senso — e sulla base di una ballata del Seicento, per esempio, McSpadden mostra Marian vestita da paggio brandire la spada. In realtà il primo Robin non ha partner, anche se sappiamo che uno dei candidati storici al ruolo del fuorilegge, tale Guillaume “fils de Robert le Fevere” detto “Robinhood”, comandava nel 1261 una banda ladresca di cinque persone, tra le quali due donne. Ma Maid Marian è anzitutto la Regina di maggio, compagna dell’Uomo Verde Robin nei riti pseudocarnevaleschi sul “mondo alla rovescia” della tarda primavera di Albione. Il nome rimanda forse a una tradizione francese già duecentesca, dove una Marion è accostata a un pastore Robin; ma si è osservato come il tema della devozione mariana del bandito sfumi nei testi all’apparire (relativamente tardi) di questa compagna, che dal nome potrebbe costituirne una proiezione laicizzata.

Anche più esplicito di un orizzonte ulteriore è il personaggio del bounty-killer Guy di Gisborne, che appare a Robin — accenna McSpadden — come “un uomo vestito poveramente, che per un vezzo aveva coperto i suoi stracci di una pelle grezza di cavallo, seccata al sole, completa di testa, coda e criniera. La testa faceva da elmo”. Già Egan, e sulla sua falsariga Dumas in Robin Hood le Proscrit, presentano lo strano abbigliamento di Sir Guy come una specie di mantello di pelle equina, giustificandolo come un abito diffuso all’epoca tra gli yeomen allevatori dello Yorkshire. McSpadden lo considera piuttosto una stramberia, comunque utile all’intreccio: infatti dopo l’inevitabile duello che vede i due combattere per ore — a un tratto Robin inciampa, ma invoca la Madonna, riesce ad alzarsi e colpisce l’avversario alla gola uccidendolo — la pelle di cavallo serve all’eroe per fingersi Guy, ingannare lo sceriffo e salvare Little John che è caduto prigioniero.

Si noti che il personaggio di Sir Guy, citato in fonti cinquecentesche senza riferimenti a Robin Hood, a detta degli esperti potrebbe essere stato protagonista anche di storie del tutto autonome in circolazione nell’Inghilterra nordoccidentale. A quel punto la sopravvivenza della sua fama nel tempo sarebbe stata garantita solo dalla confluenza entro la saga amatissima dell’Arcibandito: il che circonfonde questo strano (anti)eroe di storie-fantasma d’un livido alone di mistero.

In ogni caso, rispetto alle riletture romantiche, un sapore ben più misterioso e onirico emerge già nella ballata-fonte Robin Hood and Guy of Gisborne (Child Ballad 118, contenuta nel seicentesco, frammentario Percy Folio ma plausibilmente di composizione tardomedioevale): e proprio a partire da alcuni iniziali riferimenti a un sogno (pare) di Robin, conservati in Egan e Dumas ma per esempio non in McSpadden. Riferimenti che il carattere mutilo del testo non permette di contestualizzare appieno, e che tuttavia potrebbero puntare verso un sottotesto sciamanico di questa prova dell’eroe. “M’apparvero allora due forti campioni, / E in questo mi è Dio testimone. / Riuscirono in sogno a legarmi e picchiarmi, / Di mano mi tolsero l’arco; / Com’è vero che ancora calpesto la terra / Io giuro di attenderli al varco”. Little John non attribuisce valore alla cosa, ma Robin decide di mettersi in caccia con lui per “cercare quei forti campioni / Se mai se ne trovi una traccia”: un comportamento non strano, ricordando la propensione alla sfida mostrata costantemente da Robin. Ma il richiamo iniziale al sogno può costituire un marcatore, un’avvertenza su un contesto più ampio: Robin e il compagno, che vediamo ora indossare tuniche verdi (teniamo a mente il particolare), entrano in uno spazio-foresta che probabilmente non è solo fisico, e si imbattono all’improvviso in una figura minacciosa. McSpadden introdurrà i fatti con l’ordinata presentazione di Guy allo sceriffo, in ossequio plausibilmente a un’altra fonte, un frammento teatrale del 1475 circa che riguarda Robin e un innominato cacciatore di taglie; invece chi legge la ballata vede apparire all’improvviso — come nei sogni, ancora — quest’ombra armata e incomprensibilmente ricoperta da una pelle di cavallo, e “ad un tronco appoggiava la schiena”. L’albero in questione può essere importante, forse è proprio quella la strada che il demone-cavallo (si pensi al legame tra nightmare e mare, cavalla ma anche demone incubo) blocca imponendo la prova come Guardiano della Soglia: se il contesto è sciamanico si tratta infatti dell’Asse del mondo. Ma a questo punto Robin, rifiutando l’aiuto di Little John lo offende e lo spinge ad andarsene, per cui l’amico sarà catturato dallo sceriffo — il “secondo campione” del sogno iniziale —, e legato a un albero che simbolicamente è sempre lo stesso Asse del mondo, in attesa di essere impiccato come i sacrificati al celta Esus o al nordico Odhinn. Del resto Little John potrebbe richiamare il Piccolo Giovanni associato al solstizio estivo (Giovanni Battista, storicamente più anziano del Giovanni Evangelista del solstizio invernale, ma “piccolo” sia il riferimento all’anno ancora giovane, sia alla famosa espressione evangelica per cui il più piccolo nel Regno dei Cieli è appunto più grande del Battista, Mt 11,11 e Lc 7,28). La lotta sciamanica che avrà come posta la sua salvezza costituirebbe a quel punto materia più che adatta a una pantomima mitica: benché ovviamente il tutto possa trovare significato anche sul piano della più scatenata e umanissima avventura.

[Continua -]