IL PENSIERO DI LEOPARDI

di Cesare Luporini

La conversione di Leopardi all’ateismo, che non è stata breve e forse neppur lineare, è ora del tutto compiuta. Andando oltre, sulla linea di queste riflessioni, la vita stessa apparirà sempre piú a Leopardi un fenomeno casuale e marginale della materia. Quanto all’uomo «la fortuna», cioe il caso, e non un destino provvidenziale lo ha posto a vivere sulla terra.

Su questa base teorica doveva necessariamente cambiare anche l’atteggiamento di Leopardi verso l’illuminismo del XVIII secolo. Non ne poteva piú dichiarare il fallimento, ma doveva invece ammirarne il coraggio di verità. Il ribrezzo verso la sua epoca di neospiritualismo era destinato a crescere in Leopardi via via che essa si profilava ai suoi occhi non come semplice restaurazione politica, ma come progressismo e perfettibilismo utopico e cristianeggiante.

C’è infatti poco da inorgoglirsi della posizione dell’uomo nel cosmo, ci dirà La ginestra, poiché la natura è del tutto indifferente alle sue sorti. «Cosí, dell’uomo ignara e dell’etadi / ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno / dopo gli avi i nepoti, / sta natura ognor verde, anzi procede / per sí lungo cammino che sembra star. / Caggiono i regni intanto, / passan genti e linguaggi: ella nol vede: / e l’uom d’eternità s’arroga il vanto». Il «frammento apocrifo» determina la visione della Ginestra: una «natura» che «procede» del tutto per proprio conto, i cui tempi evolutivi sono incommensurabili con quelli umani.

Non residui attardati del XVII secolo, in questo Leopardi, ma un rovesciamento di valutazione storico-politica — e ideologica naturalmente — per il dominio, ora, del valore «verità».

Ne derivò una scelta di campo cosciente fra i due secoli, ove Leopardi riarma, possiamo dire, il primo contro il secondo. Una scelta progressiva. È Leopardi a suggerire questo termine, anzi a imporcelo, nella Ginestra appunto. Può dispiacere, ma è cosí. Contro il falso progresso delle «magnifiche sorti e progressive» egli ne individua un altro. «Qui mira e qui ti specchia / secol superbo e sciocco, che il calle insine allora / dal risorto pensier segnato innanti abbandonasti, e volti addietro i passi, / del ritornar ti vanti, / e procedere il chiami»… «Libertà vai sognando, e servo a un tempo / vuoi di nuovo il pensiero, / sol per cui risorgemmo / dalla barbarie in parte e per cui solo / si cresce in civiltà, che sola in meglio / guida i pubblici fati». È difficile cancellare queste parole dal retaggio di Leopardi. Questo progresso di Leopardi non ha nulla di provvidenziale, non è inscritto in nessuna filosofia della storia già disegnata, non vuol essere utopico (in ultima analisi si rivolge a un buon senso comune, se gli uomini si decideranno ad amare — anzi a volere — piuttosto la luce che le tenebre), è un progresso soltanto possibile, un progresso di scelta. L’appello è alla volontà.

Qui ci troviamo sull’altro versante della filosofia leopardiana dell’ultima fase. In un suo forte libro La protesta di Leopardi Walter Binni ha parlato di «nichilismo esistenziale». Possiamo far nostra questa formulazione (purché non la si sostituisca all’analisi). Si è visto che, quasi come Diogene, nella lettera al Giordani del maggio 1825, Leopardi cercava «un uomo» e un suo «simile» (di contro a larve di uomini — tali gli apparivano, anzi gli apparivano come «piante e marmi» — quelli che evitava, perché infinitamente lo annoiavano, in Recanati). Un vero uomo (cosí era per lui in quel momento il Giordani) con cui dialogare nell’unico luogo possibile di incontro, il luogo ideale della ricerca del vero. Verità e uomo si collocano ora in siffatto inedito rapporto positivo, appunto esistenziale, che sta al polo opposto di quello preconizzato precedentemente quale rinnovamento comunitario delle vitali «illusioni». Leopardi, che io ricordi, non nomina mai la umanistica (e retorica) «dignità dell’uomo», ma, possiamo dire, ne propone una versione antagonistica. Non un dato al centro del cosmo ma una esigenza forte ai margini di esso: un’esigenza operativa. È la virtù, la virtù moderna, non piú quella antica classica, già vagheggiata. Sembra sottinteso che sia l’intellettuale a doversene, o meglio a potersene, fare portatore. Non è un caso che di questa virtù moderna l’antesignano per Leopardi sia una figura che egli concepisce come di frontiera: Bruto minore. Il cui gesto gli appare storico, perché segna la caduta della libertà romana, grande data periodizzante per Leopardi, fino alla rivoluzione francese. Ma non è questo il punto principale. Come si vede da alcuni pensieri dello Zibaldone precedenti la canzone, la figura di Bruto lo ha affascinato proprio perché quegli aveva dubitato (era un intellettuale!) della virtu, che tuttavia irresistibilmente aveva messo in opera. Sotto le vesti e l’oratoria, classicheggianti, gia un eroe moderno. Leopardi ha professato sempre il piu ampio relativismo morale (e citava Pascal!) quanto ai contenuti, fino alle soglie dello scetticismo. Ma ora questo sembra arrestarsi di fronte al nuovo significato di «virtù». Essa dipende esclusivamente dalle forze del singolo: allorché non si lascia piegare, anche se è costretto ad accettare una sconfitta inevitabile da parte dei meccanismi sociali e politici che lo emarginano, e quindi a restare nella sua «disperata solitudine». Tale virtù è la capacità di testimoniare il vero contro tutto, di non abbassare il capo e dunque di avere il coraggio del rifiuto e della contestazione. Piú che il «lamento» (che c’è, ma è lamento sempre accoppiato all’«odio», e la meditazione sull’odio è uno dei grandi motivi leopardiani fin dalla giovinezza) o la stessa protesta, è la virtù contestativa ad essere esaltata da Leopardi (e anche da lui operata con ferma, non rumorosa, semplicità nella sua privata pratica di vita). Nulla di istituzionale le resiste (a cominciare, direi, dalla famiglia). Il bersaglio maggiore di tale contestazione è il potere degli uomini su altri uomini, e quindi il potere politico. Negli anni della sua prima politicizzazione tra il 1820 e il 1821 Leopardi aveva drasticamente contrapposto popoli e governi, nei suoi pensieri dello Zibaldone guidati dai princípi (per lui naturali e non ideologici) di libertà e uguaglianza, considerati inseparabili. Nel corso della sua seconda politicizzazione, dopo il 1830, ciò diventa esplicito e pubblico. I versi dedicati a questo punto nella Palinodia al marchese Gino Capponi non lasciano dubbi in proposito. Il potere, sia concentrato sia decentrato (si premura di precisare anche questo), è inevitabilmente sempre uguale ad abuso di potere, per una specie di legge di natura, egli dice. Questo resta per Leopardi il male che gli uomini si procurano da se stessi. La sopraffazione degli individui da parte di altri (e Leopardi vuole che non si dimentichi che le masse sono sempre composte di individui, e sopra la infelicità di questi non si edifica nessuna pretesa comune felicità). Il finale appello solidaristico della Ginestra, che poteva anche non sopraggiungere, ma che sopraggiunse, ha questo fondamento anarchico, l’unico che lo rende coerente agli sviluppi immediatamente precedenti, cosí marcatamente individualistici. Il passaggio logico che possiamo indovinare (da tempo Leopardi non scriveva più lo Zibaldone) è questo: se un singolo può dire di no, in linea di principio tutti lo potranno. Liberatevi almeno di questa parte del male che nasce dalle vostre risse, poiché è possibile. Per difendervi uniti da quel male che la indifferente e ostile natura ci procura. A una difesa comunitaria pratica indubbiamente pensava e invitava Leopardi.

Quanto alla infelicità strutturale dell’individuo, dovuta al meccanismo dell’esistenza naturale che Leopardi aveva già teorizzato nella Storia del genere umano (contrapponendolo alla «fortuna», mitologizzata dagli antichi) — difesa non c’è. C’è solo una risposta della dignità-virtù dell’uomo, che può diventare collettiva sulla base della diffusione della verità razionale, unico progresso possibile. Una sorta di socializzazione di quella «renitenza al fato» che è tutto l’orgoglio dell’uomo.

La ginestra ne è il simbolo: questa novità introdotta nella fioreria tradizionale dei poeti (lo ha osservato un tedesco, Hans Ludwig Scheel) non allude all’individuo singolo, ma a un insieme di individui conviventi. Sembra semmai serpeggíare nella proposta collettivistica della Ginestra una rinuncia a cui Leopardi aveva già fatto cenno nella sua introduzione al Manuale di Epitteto: la rinuncia (in favore, appunto, di quella dignità e salvezza comune) a perseguire una felicità che si è rivelata impossibile e che l’ideologia politica corrente (nella fattispecie quella dei liberali) continua invece a prospettare. Se questa lettura è esatta, come credo, è una rinuncia amara. Essa reca con sé una contraddizione quasi esplicita che Leopardi collocava ormai nel piú profondo dell’uomo individuale: la potremmo chiamare il paradosso della virtú. A differenza di tutti gli altri animali, aveva detto Leopardi l’uomo non è soltanto «disposizione ad essere», ma è «disposizione a poter essere», e in questa differenza credo vada visto il fondamento teorico del suo esistenzialismo (nel senso moderno del termine). Comunque la categoria della «possibilità» è sempre all’attenzione di Leopardi. Ora la virtù di cui Leopardi intende dare testimonianza (testimonianza quindi che essa è possibile) è una virtù disperata, nel senso più letterale della parola. Quasi a non voler lasciare ombra di dubbio, parallelamente alla Ginestra che è il suo ultimo messaggio comunitario o sociale, Leopardi ci ha lasciato Il tramonto della luna in cui è ribadita, e nuovamente illustrata, la sua posizione circa le sorti individuali di ogni uomo e quindi di tutti gli uomini. La virtù a cui fa appello l’uomo Leopardi è disperata a cagione, in ultima analisi, della finitezza dell’uomo, inserita nella cieca «struttura del raondo». È una virtù fiera (eroica) perché si sa costituita in rapporto alla verità, e in questo rapporto appare tutta fondata su se stessa (e a sua volta fondante una «nobil natura»). Ma non è pura forma razionale (non è l’imperativo categorico di Kant!). Essa non perde infatti la propria radice in quel desiderio che, unico marchio antropologico caratterizzante, è intriso nell’uomo, secondo Leopardi, di sete d’infinito. Un desiderio senza oggetto determinato, che assume in sé e trasfigura (umanamente) tutti gli altri desideri.

Il paradosso della virtù leopardiana è, potremmo concludere, il paradosso esistenziale del nesso finito-infinito (non in assoluto, dunque, che non lo interessa, ma relativamente all’uomo stesso). Questo è il pessimismo di Leopardi, se si deve usare ancora tale termine: non un pessimismo antropologico, legato a una colpa (ciò mette definitivamente Leopardi fuori dalla linea cristiana: la «colpa», metaforicamente parlando, è trasferita alla natura, non piú concepita come divina o prodotta da Dio), e neppure, si è visto, un pessimismo storico. È il pessimismo di quel «tutto è male» (per il vivente) che però non può mai tradursi, onestamente, da parte della ragione (Leopardi lo dice esplicitamente) nella affermazione che questo è «il peggiore dei mondi possibili». Semplicemente perché del possibile non possiamo scorgere i confini.

Materialista, ateo, di fatto anarchico (e non sarà il solo aristocratico a divenir tale) Leopardi fini per definirsi un «malpensante». Sapeva ormai di non avere interlocutori nel proprio tempo, e neppure, forse, nei decenni che si preparavano. Talvolta sembra che guardasse a noi, che facesse con la mente un gran salto di generazioni. Vi sono accenni, in questo senso, al XX secolo. E per chi preparava, oltre che per se stesso, con tanta cura, già nel 1827, indici e «polizzine» dello Zibaldone?

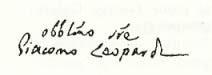

[da: Cesare Luporini, Il pensiero di Leopardi, 1987]