di Alessandra Daniele

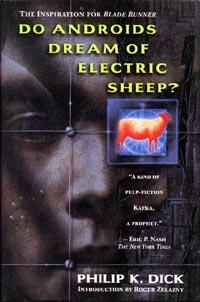

Pur essendo indubbiamente un capolavoro dal punto di vista cinematografico, fedele alla visione dickiana almeno per l’affascinante atmosfera cyber-noir, Blade Runner capovolge completamente l’impianto etico-allegorico del romanzo d’origine Do Androids Dream Of Electric Sheep?

Pur essendo indubbiamente un capolavoro dal punto di vista cinematografico, fedele alla visione dickiana almeno per l’affascinante atmosfera cyber-noir, Blade Runner capovolge completamente l’impianto etico-allegorico del romanzo d’origine Do Androids Dream Of Electric Sheep?

Il film suggerisce infatti che gli umani diano la caccia agli androidi – i ”replicanti” – essenzialmente per una forma di razzismo, esplicitata da epiteti sprezzanti come ”skin job”.

Per capire quanto questo sia un ribaltamento delle intenzioni dickiane, basta rileggere cosa PKD intendesse per “androide”: individuo incapace di provare empatia e compassione verso gli altri, e quindi capace di infliggere loro qualsiasi sofferenza, torturando e sterminando con la stessa indifferente efficienza d’una macchina.

Gli androidi del romanzo non sono serial killer isolati, sono integrati, organizzati, hanno una polizia parallela, controllano completamente i media.

Sono la sociopatia elevata a sistema di potere.

Sono nazisti.

Alcuni anni prima di Do Androids, per scrivere The Man In The High Castle Philip K. Dick s’era accuratamente documentato sul Nazifascismo, sull’industria dello sterminio, e l’esperienza lo aveva colpito profondamente. L’angoscia soffocante che nel romanzo coglie Tagomi davanti agli agghiaccianti ”curriculum” dei gerarchi è completamente autobiografica, appartiene a PKD: ”That was me. Horrible, he said, horrible. Evil is like cement. Evil is a pun, concrete, cement”. Ed è l’angoscia d’un uomo che sa bene che la matrice di quell’orrore non è affatto confinata in un tempo passato, un luogo remoto, una divisa riconoscibile.

In un’intervista radiofonica del 1976 a Hour 25, Philip K. Dick dice: ”Fascism is a world wide phenomena. Fascism is very much with us today, boys and girls. And it’s still an enemy”.

Nella stessa intervista, parla del primo disastroso tentativo di trarre un film da Do Androids:

”I read the screenplay that they wrote, and it was a combination of Steve Reeves and Maxwell Smart. The producer, Robert Jaffe, Herb Jaffe’s son, flew down to Fullerton to talk with me about it. And I said I’m going to beat you up right here in the airport. He says, you mean it’s that bad? And I said, yeah, and we went on.

Finally he says, you mean you wrote that book seriously? He says, you science fiction writers take your writing seriously? I say, seriously enough to throw you right out of my car, that’s how serious we take it. I said, I’m going to buy it back from you. I’m going to give you the 2.000 dollar option money back.”

La sceneggiatura del Blade Runner di Ridley Scott – almeno la versione che arrivò a leggere prima di morire – PKD l’aveva invece accettata, era entusiasta della Los Angeles caotica e crepuscolare dai grattacieli ricoperti di megaschermi pubblicitari. La versione definitiva del film – che PKD non vide mai – tradisce lo spirito del libro in modo sicuramente molto più elegante della ciofeca di Jaffe, ma è un tradimento non meno sostanziale.

I replicanti evasi di Blade Runner sono fuorilegge byroniani, mad, bad and dangerous to know, ma in definitiva umani secondo qualsiasi criterio, anche quello dickiano, perché capaci di empatia, come Roy dimostra nel finale salvando Deckard. La discriminazione che subiscono è quindi ben più criminale di loro.

Gli androidi di Do Androids sono invece completamente privi di empatia, anche reciproca.

Alcuni di loro sono individui di successo, Roy è un intellettuale e un ideologo, Liuba un’aristocratica star della lirica. Alcuni di loro ”fanno anche cose buone”, come direbbe qualcuno.

Qualche partito in Italia li candiderebbe, e in molti li voterebbero.

Gli androidi del romanzo non sono i drop-out darkettoni del film.

Sono nazisti.

Capaci di mutilare, affamare, torturare e uccidere chiunque, una persona o un milione, senza pietà, senza esitazioni, senza rimorsi.

Meccanicamente.

Il Rick Deckard di PKD non è uno sbirro più o meno a disagio col suo “sporco lavoro”.

È un cacciatore di nazisti.

E nel finale del romanzo, nonostante l’angosciante consapevolezza del danno che la natura dell’universo e il suo compito lo costringono a infliggere alla sua stessa umanità, sa comunque di stare facendo la cosa giusta.