di Gioacchino Toni

«io cerco sempre di mostrare […] quel momento in cui ci si rende conto che la realtà non è che una possibilità, debole e fragile come tutte le altre possibilità» David Cronenberg

«io cerco sempre di mostrare […] quel momento in cui ci si rende conto che la realtà non è che una possibilità, debole e fragile come tutte le altre possibilità» David Cronenberg

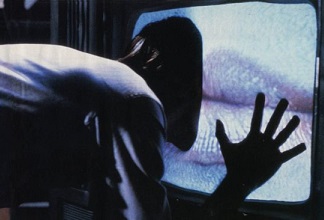

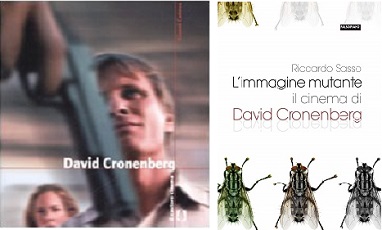

Agli inizi degli anni Ottanta esce nelle sale Videodrome (Id., 1983) di David Cronenberg, opera con cui il regista canadese inaugura una serie di pellicole in cui, in maniera più esplicita rispetto ad altre sue realizzazioni, pone lo spettatore di fronte allo sconvolgimento dei piani di realtà. Si tratta di un film incentrato sul rapporto dell’individuo con quell’apparecchio televisivo, vero e proprio generatore di immagini all’interno della realtà domestica che, come scrive Riccardo Sasso – L’immagine mutante. Il cinema di David Cronenberg (Edizioni Falsopiano, 2018) –, agisce «come un organismo patogeno, inizializzando un meccanismo virale grazie al quale l’uomo è stato trasformato, mutato in un un nuovo individuo, un homo tecnologicus, che ha incorporato in sé la tecnologia e da essa trae un sostentamento vitale necessario alla sua sopravvivenza»1. L’essere umano contemporaneo è giunto a cibarsi di televisione, tanto che i poveri che nel film si recano alla Cathode Ray Misison, al posto di un pasto caldo, ricevono la loro dose quotidiana di immagini televisive. Non è difficile leggere in Videodrome la convinzione mcluhaniana della televisione come strumento antropogenetico in grado di incidere sulla biochimica umana.

La televisione, suggerisce l’opera cronenberghiana, non si limita più a riprodurre la realtà, si è fatta «più reale della realtà stessa: ha agito fisicamente sulla struttura del […] cervello, creando al suo interno dei tumori, veri e propri organi di senso, capaci di costruire in lui un nuovo sistema percettivo»2. L’immagine è mutante, in questo caso nel senso che agisce, mutandolo, sull’individuo che ne viene a contatto. L’essere umano messo in scena da Cronenberg, a partire da Videodrome, è un essere che «ha assorbito in sé la tecnologia e nello stesso tempo l’ha corporeizzata»3; il protagonista del film, dopo essere stato contagiato dal virus, si è ibridato con la macchina, «ha penetrato la tecnologia (come nella famosa scena in cui si fonde con il televisore), l’ha resa carne pulsante (la televisione è divenuta un organismo, che respira e vomita frattaglie) e al contempo ne è stato violato, penetrato – gli si è formata un’apertura sull’addome dal quale escono ibridi biomeccanici»4.

Con Videodrome, sostiene Gianni Canova nella sua monografia dedicata al regista – David Cronenberg (Editrice Il Castoro, 2007)5 – «Cronenberg riflette sull’intossicazione iconica derivata dal consumo di immagini televisive e sulle modificazioni fisiche e antropologiche che la diffusione della tv sta apportando all’apparato percettivo umano»6. Il film pone inquietanti interrogativi «sulla natura riproduttiva delle immagini e sul rapporto di ambivalente fascinazione e repulsione che l’occhio umano prova di fronte ai propri sogni e ai propri incubi reificati e incessantemente riprodotti sullo schermo della tv»7. Il regista decide di mettere in scena un mondo condannato a vivere in uno stato di perenne allucinazione, in cui gli esseri umani sembrano poter essere programmabili al pari degli apparecchi di registrazione audiovisiva. In anticipo di alcuni decenni rispetto alla serie televisiva Black Mirror (Id., dal 2011 – in produzione, Channel 4; Netflix), Videodrome si pone come opera audiovisiva politica in quanto riflettendo sul consumo di immagini fa provare direttamente allo spettatore «le potenzialità e le aberrazioni insite nel […] desiderio di consumare tecnologicamente immagini»8.

Oltre a palesare i processi di contaminazione fra organico ed elettronico, con una televisione che diviene carne e una carne che a sua volta funziona come un videoregistratore, in Videodrome, suggerisce Canova, Cronenberg «applica anche al linguaggio (al cinema) quei processi di contaminazione e confusione che mostra all’opera sul piano dei corpi»9. Ecco allora che il film può essere visto come il paradigma di uno stile fondato sull’instabilità enunciativa: Videodrome non permette allo spettatore di considerare la macchina da presa come un “narratore onnisciente”, diviene impossibile, continua Canova, attribuire alle immagini un aprioristico statuto ontologico di verità. Il continuo cambiamento di punti di vista non consente di stabilire se ciò che si osserva è “realtà”, allucinazione o sogno. Insomma, ad essere messa in discussione in questa pellicola è (anche) la stessa nozione di “realtà” cinematografica.

Oltre a palesare i processi di contaminazione fra organico ed elettronico, con una televisione che diviene carne e una carne che a sua volta funziona come un videoregistratore, in Videodrome, suggerisce Canova, Cronenberg «applica anche al linguaggio (al cinema) quei processi di contaminazione e confusione che mostra all’opera sul piano dei corpi»9. Ecco allora che il film può essere visto come il paradigma di uno stile fondato sull’instabilità enunciativa: Videodrome non permette allo spettatore di considerare la macchina da presa come un “narratore onnisciente”, diviene impossibile, continua Canova, attribuire alle immagini un aprioristico statuto ontologico di verità. Il continuo cambiamento di punti di vista non consente di stabilire se ciò che si osserva è “realtà”, allucinazione o sogno. Insomma, ad essere messa in discussione in questa pellicola è (anche) la stessa nozione di “realtà” cinematografica.

La questione della mente come terreno di conflitto presente in Scanners (Id., 1981) e Videodrome, torna prepotentemente anche in La zona morta (The Dead Zone, 1983) con il protagonista che, risvegliatosi da uno stato comatoso dopo un incidente, si ritrova alle prese con una vera e propria mutazione mentale che gli permette di viaggiare nel passato e nel futuro degli individui con cui viene a contatto. Come in Scanners, anche in questo film non è difficile individuare suggestioni cristologico-messianiche; il protagonista in questo caso “muore” (in un incidente), “risorge” (dal coma) e si “immola” per la salvezza dell’umanità. Se rispetto ad altre opere cronenberghiane qua i personaggi sembrano più definiti nel palesarsi buoni o malvagi, basta attendere la parte finale della pellicola per veder vacillare tali certezze.

In La zona morta Cronenberg rilegge Stephen King con la lente di McLuhan, interpretando la “seconda vista” [del protagonista] come una prerogativa tipicamente mediale, cioè come un’estensione illimitata dei suoi organi di senso. La “zona morta” [del protagonista], quel buco nero coscienziale che gli consente non solo di “vedere” l’altrove spazio-temporale, ma anche di alterare e cambiare il corso degli eventi, significa proprio questo. Che l’utopia mass mediale si è come “incistata” nel suo corpo, si è fatta corpo essa stessa. O che il suo corpo si è trasformato in una sorta di medium totale10.

Se nel romanzo le capacità mentali del protagonista vengono ricondotte a un trauma infantile, Cronenberg fa derivare la “nuova vista” dall’incidente stradale, a sua volta causato da una carenza visiva: il non aver saputo vedere l’autocarro, «un’insufficienza visiva funziona insomma da preludio all’acquisizione di una visione “panottica”: e proprio qui, in questa mirabolante onnipotenza del vedere, si insinua il “virus” cronenberghiano dell’ambiguità»11. Dunque, conclude Canova, a essere messo in dubbio dal regista è ancora una volta lo statuto di verità delle immagini. Allo spettatore non resta che dubitare di esse: messa da parte la convinzione di trovarsi di fronte a una macchina da presa che funziona come “narratore onnisciente”, non è più possibile accordare incondizionata fiducia alle immagini; da un momento all’altro tutto potrebbe palesarsi come allucinazione di un personaggio.

Se così stanno le cose, allora il protagonista di La zona morta non è tanto un “eroe positivo”, quanto piuttosto, continua lo studioso, un semplice testimone del fatto che ormai l’unica realtà è quella percepita dai sensi. Rispetto al romanzo, inoltre, il regista elimina i riferimenti politici diretti «per concentrarsi esclusivamente su ciò che negli anni Ottanta sta trasformando radicalmente le forme e le strutture di una civiltà mass mediale planetaria che obbliga tutti a fare i conti con la viralità delle immagini e con la necessità di ridefinire lo statuto comunicativo»12.

A ben guardare è la medesima convinzione a cui, qualche tempo prima, è giunto James Ballard che, infatti, in un’intervista sostiene esplicitamente che «ciò che siamo abituati a chiamare realtà, oggi è una fantasia creata dai mass media, dai film, dalla televisione, dalla pubblicità, dalla politica»13. Dunque, conclude lo scrittore inglese, ai giorni nostri risulta “più reale” la pubblicità di un film di un mito di fine Novecento come Arnold Schwarzenegger che non un prato ai bordi di una strada.

L’interesse per le modalità con cui l’individuo contemporaneo percepisce e vive una realtà ormai trasformatasi (anche) sotto la spinta dei media audiovisivi è sicuramente uno degli aspetti che accomunano Ballard e Cronenberg, autori che anticipano con le loro opere quel dibattito teorico che nel corso degli anni Novanta vede numerosi studiosi porsi “il problema della realtà”, ragionando a proposito della progressiva scomparsa del “reale”. A tal proposito l’antropologo Marc Augé, ad esempio, giunge a parlare di “finzionalizzazione”, di messa in finzione della realtà14.

L’interesse per le modalità con cui l’individuo contemporaneo percepisce e vive una realtà ormai trasformatasi (anche) sotto la spinta dei media audiovisivi è sicuramente uno degli aspetti che accomunano Ballard e Cronenberg, autori che anticipano con le loro opere quel dibattito teorico che nel corso degli anni Novanta vede numerosi studiosi porsi “il problema della realtà”, ragionando a proposito della progressiva scomparsa del “reale”. A tal proposito l’antropologo Marc Augé, ad esempio, giunge a parlare di “finzionalizzazione”, di messa in finzione della realtà14.

Nel film La zona morta viene messo in evidenza anche un altro aspetto del ruolo mutageno televisivo: l’invadenza esercitata da tale medium nei confronti del protagonista nel momento in cui le sue facoltà diventano di pubblico dominio. Sull’incidenza televisiva sulla vita dei personaggi, una volta che questi finiscono per qualche motivo sotto l’occhio morboso delle telecamere, torna anche A History of Violence (Id., 2005). Come a dire che non importa da che parte dello schermo ci si trovi: la televisione si rivela in grado di mutare la vita degli individui anche soltanto prendendoli di mira e mettendoli sotto i riflettori.

Oltre a riprendere la riflessione sulla “nuova carne” intrapresa, sotto diverse sfaccettature, da Videodrome, Scanners e La zona morta, con La mosca (The Fly, 1986) Cronenberg presenta un film mutante al pari del corpo che mette in scena, tanto che Charles Tesson15 vi individua un’opera di finzione che mette in scena la natura e il meccanismo dell’immagine-video palesando il problema della “perdita” che tocca inevitabilmente ogni passaggio dalla realtà alla sua riproduzione. Scrive a tal proposito Canova che il teletrasporto messo in scena dal film rinvia al trasporto dei corpi dalla realtà all’immagine attuato dai mezzi audiovisivi: in tutti i casi nel trasporto qualcosa si perde per strada. «Ed è su questo qualcosa che si concentra Cronenberg in La mosca. Che è dunque, ancora una volta, un film sul meccanismo generativo delle immagini e sull’orrore che la perdita (cioè la “mutazione” sottrattiva) implica in questo procedimento non può non generare»16. La capsula di teletrasporto del film potrebbe allora essere letta, suggerisce lo studioso, come metafora dell’impotenza visiva del cinema, come esplicitazione della «sua “cecità” nei momenti cruciali: quelli in cui l’immagine nasce staccandosi dal corpo e facendosi altro da lui»17 e l’orrore scaturirebbe proprio dalla percezione di tale impossibilità.

Riflessioni sulla natura delle immagini sono presenti anche in Inseparabili (Dead Ringers, 1988). Se nei due gemelli ginecologi alcuni studiosi hanno individuato riferimenti al ruolo del regista, ossia colui che mette al mondo immagini, il film è però anche un’opera che si confronta con l’attrazione per ciò che abita l’interno dei corpi umani e con l’ossessione di mostrare il non-filmabile. «Inseparabili è uno straordinario film su questo paradosso. Non solo un film sul “doppio”, sui gemelli, sulla simmetria e sulla specularità, ma anche (e soprattutto) un vertiginoso periplo intorno all’irrappresentabiltà del corpo, sempre in bilico fra il visibile e il non mostrabile, fra ciò che vediamo e ciò che non potremo mai (o non possiamo ancora) vedere»18. In questo caso il regista opta per un’opera implosiva anziché esplosiva decidendo di non mostrare la carne, di non squarciare i corpi e di lasciare che le immagini scivolino sulle superfici concentrandosi piuttosto sull’orrore del guardarsi dentro.

Con eXistenZ (Id., 1999) ancora una volta Cronenberg inserisce in una sua opera la questione dell’obsolescenza del corpo, la sua inadeguatezza di fronte alle nuove tecnologie. A tale inadeguatezza eXistenZ risponde con un coinvolgimento diretto del corpo umano nella dimensione del gioco, senza bisogno di ricorrere a macchine, schermi ecc. La connessione avviene tramite una consolle semiorganica che attraverso una bioporta si lega, con una sorta di cordone ombelicale artificiale, alla spina dorsale, dunque al sistema nervoso dell’essere umano. Non si tratta più di un collegamento con l’universo simulatorio ottenuto tramite lo sguardo; qua è l’apparato percettivo umano ad essere condotto in un’altra dimensione.

Con eXistenZ (Id., 1999) ancora una volta Cronenberg inserisce in una sua opera la questione dell’obsolescenza del corpo, la sua inadeguatezza di fronte alle nuove tecnologie. A tale inadeguatezza eXistenZ risponde con un coinvolgimento diretto del corpo umano nella dimensione del gioco, senza bisogno di ricorrere a macchine, schermi ecc. La connessione avviene tramite una consolle semiorganica che attraverso una bioporta si lega, con una sorta di cordone ombelicale artificiale, alla spina dorsale, dunque al sistema nervoso dell’essere umano. Non si tratta più di un collegamento con l’universo simulatorio ottenuto tramite lo sguardo; qua è l’apparato percettivo umano ad essere condotto in un’altra dimensione.

Si può affermare che con questo film Cronenberg estremizzi ulteriormente Videodrome a proposito della «indicibilità circa lo statuto linguistico e mediatico delle immagini di volta in volta proposte, in una perenne oscillazione fra il registro mimetico-riproduttivo e quello allucinatorio-visionario »19. La percezione dello spettatore viene lasciata in balia del dubbio nell’impossibilità di distinguere tra realtà del mondo e realtà videoludica. Per far ciò Cronenberg elimina ogni artificio retorico codificato con cui la grammatica audiovisiva è solita indicare il livello di rappresentazione. eXistenZ è film del tutto privo di sviluppo narrativo, costruito su una vertiginosa mise en abime in cui reale e virtuale risultano indistinguibili, combacianti, forse ormai persino inseparabili.

Di nuovo Videodrome, praticamente: ma al posto di una video-arena nella quale emittenti televisive si contendono il possesso delle menti a scapito di spettatori persi in un ginepraio allucinatorio, qua è nella game-arena della realtà simulata che le corporazioni e le sette […] combattono fra loro per conquistare le masse, e che i personaggi gareggiano per sopravvivere, in quella forma di allucinazione consensuale che è il videogioco. […] Ai poveri che ricavavano la loro “dose di televisione” nella basilica tecnologica della Cathode Ray Mission [di Videodrome] si sostituiscono gli uomini e le donne di tutti i giorni per la loro dose di evasione, la loro dose di esistenza20.

L’impossibilità dell’essere umano di prescindere dal processo di “vetrinizzaizone”21 mediatica la si ritrova in Maps to The Stars (Id., 2014), opera dalla struttura più convenzionale che insiste tanto sulla dipendenza dell’individuo dall’immagine quanto sull’instabilità della sua identità e lo fa ambientando la narrazione nella fabbrica di immagini e immaginari per eccellenza: Hollywood.

R. Sasso, L’immagine mutante. Il cinema di David Cronenberg, Edizioni Falsopiano, Alessandria 2018, p. 64. ↩

Ivi, p. 65. ↩

Ibid. ↩

Ibid. ↩

G. Canova, David Cronenberg, Editrice Il Castoro, Milano 2007. La monografia, uscita la prima volta nel lontano 1993, è stata aggiornata più volte; in questo scritto si fa riferimento all’edizione del 2007 ↩

G. Canova, op. cit., p. 52. ↩

Ibid. ↩

Ivi, p. 59. ↩

Ivi, p. 56. ↩

Ivi, p. 64. ↩

Ivi, p. 65. ↩

Ivi, p. 67. ↩

James Ballard, All that Mattered was Sensation, Krisis Publishing, Brescia 2019. Testo bilingue con intervista e prefazione di Sandro Moiso e un saggio critico di Simon Reynolds. ↩

Si veda la serie di interventi Il reale delle/nelle immagini di G. Toni pubblicati su “Carmilla”. ↩

C. Tesson, Les yeux plus gros que le ventre, “Chaier du cinéma”, n. 391, gennaio 1987. ↩

G. Canova, op. cit., p. 74. ↩

Ibid. ↩

Ivi, p. 79. ↩

Ivi, p. 109. ↩

R. Sasso, op. cit., pp. 120-121. ↩

La tendenza alla “vetrinizzazione”, secondo il sociologo Vanni Codeluppi, deriva dalla necessità dell’individuo contemporaneo di creare e gestire la propria identità attraverso una pratica di esposizione/narrazione di sé attuata soprattutto, anche se non esclusivamente, attraverso i social media. Si tratta di un tentativo di catturare l’attenzione attraverso un adeguamento agli standard di rappresentazione sociale prevalenti. Si vedano i volumi: V. Codeluppi, La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società, Bollati Boringhieri, Torino 2007; Id., Mi metto in vetrina. Selfie, Facebook, Apple, Hello Kitty, Renzi e altre “vetrinizzazioni”, Mimesis, Milano-Udine 2015. ↩