di Paolo Lago

Nell’ambito in cui la letteratura incontra l’ecologia, nel secondo Novecento italiano ci imbattiamo a mio avviso in una delle opere più significative e importanti: Marcovaldo ovvero le stagioni in città (1963) di Italo Calvino. Come scrisse l’autore in una presentazione al volume, «in mezzo alla città di cemento e asfalto, Marcovaldo va in cerca della Natura. Ma esiste ancora, la Natura? Quella che egli trova è una Natura dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita artificiale. Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d’una serie di favole moderne, che […] restano fedeli a una classica struttura narrativa: quella delle storielle a vignette dei giornalini per l’infanzia»1. Calvino, in queste pagine contemporaneamente semplici e complesse, denuncia il mutamento della società italiana del secondo Dopoguerra, un mutamento fatto di industrializzazione e cementificazione selvagge, di un benessere arrivato troppo in fretta, di una sopravvalutazione di qualsiasi contesto privato a scapito del pubblico. Le città cambiano aspetto, si distruggono le campagne che le circondano (che vengono sostituite da vialoni periferici e autostrade) e si innalzano fabbriche e ciminiere maleodoranti, si inquinano fiumi, laghi e mari, si depositano cumuli e cumuli di immondizie di qualsiasi genere. Di tutta questa società che sta cambiando Marcovaldo è lucido e disincantato testimone; o meglio, l’incanto è forse ancora possibile nel suo sguardo – come scrisse l’autore – da «Uomo di Natura», da «Buon Selvaggio», da personaggio fiabesco e innocente che guarda alla realtà abbrutita che lo circonda, quasi come i personaggi pasoliniani di Totò e Ninetto Davoli nei film Uccellacci e uccellini (1966) e La Terra vista dalla Luna (1967).

Nell’ambito in cui la letteratura incontra l’ecologia, nel secondo Novecento italiano ci imbattiamo a mio avviso in una delle opere più significative e importanti: Marcovaldo ovvero le stagioni in città (1963) di Italo Calvino. Come scrisse l’autore in una presentazione al volume, «in mezzo alla città di cemento e asfalto, Marcovaldo va in cerca della Natura. Ma esiste ancora, la Natura? Quella che egli trova è una Natura dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita artificiale. Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d’una serie di favole moderne, che […] restano fedeli a una classica struttura narrativa: quella delle storielle a vignette dei giornalini per l’infanzia»1. Calvino, in queste pagine contemporaneamente semplici e complesse, denuncia il mutamento della società italiana del secondo Dopoguerra, un mutamento fatto di industrializzazione e cementificazione selvagge, di un benessere arrivato troppo in fretta, di una sopravvalutazione di qualsiasi contesto privato a scapito del pubblico. Le città cambiano aspetto, si distruggono le campagne che le circondano (che vengono sostituite da vialoni periferici e autostrade) e si innalzano fabbriche e ciminiere maleodoranti, si inquinano fiumi, laghi e mari, si depositano cumuli e cumuli di immondizie di qualsiasi genere. Di tutta questa società che sta cambiando Marcovaldo è lucido e disincantato testimone; o meglio, l’incanto è forse ancora possibile nel suo sguardo – come scrisse l’autore – da «Uomo di Natura», da «Buon Selvaggio», da personaggio fiabesco e innocente che guarda alla realtà abbrutita che lo circonda, quasi come i personaggi pasoliniani di Totò e Ninetto Davoli nei film Uccellacci e uccellini (1966) e La Terra vista dalla Luna (1967).

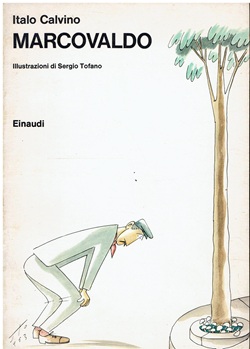

Marcovaldo, la cui prima edizione è uscita corredata delle illustrazioni di Sergio Tofano, è un libro, come sempre scrive Calvino nella Presentazione, che «non invita a cullarsi in un atteggiamento di superficiale ottimismo: l’uomo contemporaneo ha perduto l’armonia tra sé e l’ambiente in cui vive, e il superamento di questa disarmonia è un compito arduo, le speranze troppo facili e idilliche si rivelano sempre illusorie. Ma l’atteggiamento che domina è quello dell’ostinazione, della non-rassegnazione»2. Lo sguardo di Marcovaldo rileva questa disarmonia, questa sorta di ‘normalità sbagliata’ che circonda gli uomini del suo tempo ed è forse l’unico a percepirla come ‘anormalità’, come baratro che trasforma sempre di più gli esseri umani in robot vittime della società-merce. Il personaggio cerca ossessivamente gli ultimi lembi di natura rimasti in questo mondo devastato: i funghi in città, i simulacri di alberi fra gli svincoli autostradali, la purezza di un corso d’acqua.

Marcovaldo, la cui prima edizione è uscita corredata delle illustrazioni di Sergio Tofano, è un libro, come sempre scrive Calvino nella Presentazione, che «non invita a cullarsi in un atteggiamento di superficiale ottimismo: l’uomo contemporaneo ha perduto l’armonia tra sé e l’ambiente in cui vive, e il superamento di questa disarmonia è un compito arduo, le speranze troppo facili e idilliche si rivelano sempre illusorie. Ma l’atteggiamento che domina è quello dell’ostinazione, della non-rassegnazione»2. Lo sguardo di Marcovaldo rileva questa disarmonia, questa sorta di ‘normalità sbagliata’ che circonda gli uomini del suo tempo ed è forse l’unico a percepirla come ‘anormalità’, come baratro che trasforma sempre di più gli esseri umani in robot vittime della società-merce. Il personaggio cerca ossessivamente gli ultimi lembi di natura rimasti in questo mondo devastato: i funghi in città, i simulacri di alberi fra gli svincoli autostradali, la purezza di un corso d’acqua.

Interessanti somiglianze con Marcovaldo le assume il personaggio di Paperino in alcune storie della Disney italiana, uscite su “Topolino” soprattutto a cavallo fra anni Sessanta e Settanta e sceneggiate da Rodolfo Cimino. Innovatore del lessico dei personaggi disneyani nella direzione di una maggiore raffinatezza e aulicità, Cimino ha anche rivestito alcune storie di connotazioni politiche e sociali attuando una critica all’ingiustizia nell’uso del potere: ad esempio, nella storia Paperino e la moneta atomica (1968), su un pianeta lontano, una popolazione ridotta in schiavitù che ha il divieto di cibarsi di un’erba particolare, grazie a Paperino che ne ruba un po’ e gliene fa dono riuscirà a sviluppare una «coscienza di classe» e a portare a termine una specie di «rivoluzione proletaria»3. Tra l’altro, diverse storie sceneggiate da Cimino assumono un piglio ecologista nel rappresentare dei delicati equilibri (naturali, ma anche legati al rispetto per gli usi e costumi delle popolazioni del luogo) turbati dalla sete di guadagno del capitalista Paperon de’ Paperoni: ad esempio, in Zio Paperone e la montagna parlante, uscita su “Topolino” n. 695 del 1969, Paperone non esita a profanare una montagna dalle curiose fattezze di un volto, considerata ‘sacra’ dai nativi, per allestire un deposito di denaro e in Zio Paperone e la polvere di stelle, uscita su “Topolino” n. 784 del 1970, sfidando la saggezza dei vecchi indiani custodi del luogo, Paperone si approprierà di una polvere d’oro trovata in una strana roccia in pieno deserto ma riuscirà a ritrovare la strada di casa soltanto dopo averla rimessa al proprio posto.

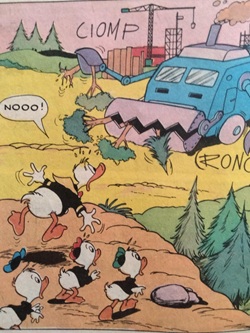

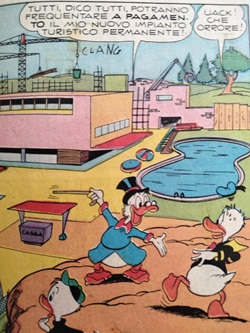

La storia che vorrei prendere in esame per un confronto con il libro di Calvino (che, secondo l’autore, come abbiamo visto, se non con le storie Disney in particolare, ha comunque dei punti in comune con le «storielle a vignette dei giornalini per l’infanzia») è Zio Paperone e il ritorno alla natura, sceneggiata da Cimino e disegnata da Giorgio Bordini, uscita sul numero 716 di «Topolino» del 1969 (di cui vediamo una vignetta in copertina). Siamo in un mondo futuristico e distopico, in cui Paperon de’ Paperoni, simbolo di un capitalismo annientatore che non guarda in faccia a niente e nessuno, in nome di un cieco sviluppo ha distrutto ogni traccia di natura per sostituirvi una specie di parchi artificiali a pagamento. Ad esempio, vediamo gruppi di persone felici che fanno la fila per avvicinarsi alla cassa e pagare profumatamente per entrare in un “centro per la pesca elettronica della trota radiocomandata Paperon de’ Paperoni” e in un “superstagno sterilizzato con sponde in plastica policroma e ranocchi in pura gomma”. Paperino è l’unico a non sopportare lo scempio della natura in nome del profitto. Tra l’altro, come in molte storie della Disney italiana, è egli stesso una vittima dello sviluppo attuato da Paperone: lavora infatti come pilota di razzi commerciali sfruttato e sottopagato, sottoposto a turni massacranti e costretto a cibarsi di alimenti sintetici. A ogni turno di lavoro non vede l’ora di finire e poter tornare sulla Terra dove, in mezzo alla diffusa artificializzazione della natura, insieme ai nipotini Qui, Quo e Qua si reca in un ultimo lembo di natura incontaminata pensando che «la gente dovrebbe ribellarsi, non frequentare quei posti da incubo».

D’altra parte, gli stessi manager e dirigenti al soldo di Paperone ritengono che «il vecchio sta esagerando», «non pensa che al profitto» e che «la natura ha impiegato cent’anni per “costruire” quell’albero! Non è giusto che Paperon de’ Paperoni lo faccia abbattere in pochi minuti!». Se l’abbattimento indiscriminato di alberi caratterizzava nella fattispecie l’Italia fra anni Sessanta e Settanta (che si cela nella Paperopoli del futuro messa in scena), anche oggi in questo paese non c’è davvero rispetto per le poche aree verdi rimaste nelle città (per non parlare degli annientamenti di boschi e montagne per costruire l’Alta Velocità), anche e soprattutto da parte di una sinistra neoliberista che, in tempi di riscaldamento globale, non esita a distruggere gli ultimi polmoni verdi scampati agli scempi (si vedano ad esempio i casi di Bologna e Livorno). Purtroppo, Paperone presto scopre che «ben quattro paperopolesi» non frequentano i suoi parchi naturalistici sintetici aggiungendo una riflessione come questa: «Col ritmo attuale del lavoro devono distrarsi! Devono versare il loro contributo nelle mie casse!». E così, un brutto giorno, una mostruosa ruspa (che distrugge alberi e piante e costruisce muri e industrie) giunge nello spazio naturale frequentato da Paperino e nipoti e il malcapitato papero, nel tentativo di opporsi al futuristico marchingegno, viene inglobato in tutte le fasi della lavorazione e murato su una parete. Il personaggio-natura, una sorta di Buon Selvaggio che, come Marcovaldo, non può rinunciare agli spazi incontaminati, subisce la stessa sorte dei luoghi naturali: viene letteralmente trasformato in un muro di cemento. La ruspa lascia dietro di sé uno spazio cementificato, con edifici cubici e una piscina, il tutto perfettamente recintato da una sorta di filo spinato: ecco l’avvenuta trasformazione della natura in spazio sottoposto alle leggi della merce. Il fumetto intende rappresentare iperbolicamente la trasformazione che, nella fattispecie in Italia (non dimentichiamo che si tratta di fumetti realizzati dalla scuola italiana Disney), in quel periodo era ormai avvenuta e in fase di avanzamento. Se negli anni Cinquanta Pasolini, in una poesia della raccolta Le ceneri di Gramsci (1957), Il pianto della scavatrice, descriveva il pianto di dolore che la stessa scavatrice emetteva trasformando i prati delle campagne in cortili cementificati, la ruspa futuristica di Paperon de’ Paperoni sembra agire come un macchinario robotizzato che trasforma in pochi attimi uno spazio naturale in un’area privata artificiale in cui i cittadini devono pagare per potervi accedere. Si tratta di una efficace rappresentazione iperreale del processo di privatizzazione che ha investito e sta investendo molti luoghi naturali italiani: basti solo pensare ai lembi di spiaggia libera trasformati in stabilimenti balneari.

D’altra parte, gli stessi manager e dirigenti al soldo di Paperone ritengono che «il vecchio sta esagerando», «non pensa che al profitto» e che «la natura ha impiegato cent’anni per “costruire” quell’albero! Non è giusto che Paperon de’ Paperoni lo faccia abbattere in pochi minuti!». Se l’abbattimento indiscriminato di alberi caratterizzava nella fattispecie l’Italia fra anni Sessanta e Settanta (che si cela nella Paperopoli del futuro messa in scena), anche oggi in questo paese non c’è davvero rispetto per le poche aree verdi rimaste nelle città (per non parlare degli annientamenti di boschi e montagne per costruire l’Alta Velocità), anche e soprattutto da parte di una sinistra neoliberista che, in tempi di riscaldamento globale, non esita a distruggere gli ultimi polmoni verdi scampati agli scempi (si vedano ad esempio i casi di Bologna e Livorno). Purtroppo, Paperone presto scopre che «ben quattro paperopolesi» non frequentano i suoi parchi naturalistici sintetici aggiungendo una riflessione come questa: «Col ritmo attuale del lavoro devono distrarsi! Devono versare il loro contributo nelle mie casse!». E così, un brutto giorno, una mostruosa ruspa (che distrugge alberi e piante e costruisce muri e industrie) giunge nello spazio naturale frequentato da Paperino e nipoti e il malcapitato papero, nel tentativo di opporsi al futuristico marchingegno, viene inglobato in tutte le fasi della lavorazione e murato su una parete. Il personaggio-natura, una sorta di Buon Selvaggio che, come Marcovaldo, non può rinunciare agli spazi incontaminati, subisce la stessa sorte dei luoghi naturali: viene letteralmente trasformato in un muro di cemento. La ruspa lascia dietro di sé uno spazio cementificato, con edifici cubici e una piscina, il tutto perfettamente recintato da una sorta di filo spinato: ecco l’avvenuta trasformazione della natura in spazio sottoposto alle leggi della merce. Il fumetto intende rappresentare iperbolicamente la trasformazione che, nella fattispecie in Italia (non dimentichiamo che si tratta di fumetti realizzati dalla scuola italiana Disney), in quel periodo era ormai avvenuta e in fase di avanzamento. Se negli anni Cinquanta Pasolini, in una poesia della raccolta Le ceneri di Gramsci (1957), Il pianto della scavatrice, descriveva il pianto di dolore che la stessa scavatrice emetteva trasformando i prati delle campagne in cortili cementificati, la ruspa futuristica di Paperon de’ Paperoni sembra agire come un macchinario robotizzato che trasforma in pochi attimi uno spazio naturale in un’area privata artificiale in cui i cittadini devono pagare per potervi accedere. Si tratta di una efficace rappresentazione iperreale del processo di privatizzazione che ha investito e sta investendo molti luoghi naturali italiani: basti solo pensare ai lembi di spiaggia libera trasformati in stabilimenti balneari.

Ormai, il luogo incontaminato che Paperino frequentava di nascosto non esiste più. Eppure, durante uno dei suoi viaggi spaziali, dopo essere stato colpito da un meteorite, Paperino riesce fortunosamente ad approdare su un piccolo pianeta che ha la stessa atmosfera e la stessa vegetazione della Terra. Ecco che finalmente ha trovato un altro libero spazio di natura incontaminata la cui esistenza non svelerà davvero al capitalista Paperone. Se è vero, come afferma Robert Kurz, che quanto più il capitalismo devasta il mondo tanto più sono micidiali le ferite che si autoinfligge, vediamo allora Paperon de’ Paperoni cadere malato a causa della stessa distruzione della natura da lui operata. Il medico gli consiglia infatti di tornare a frequentare boschi e spazi naturali per poter guarire: ma è stato lui stesso a distruggere gli ultimi boschi e a devastarne la fauna. Se il capitalista si sarebbe indubbiamente meritato un’atroce agonia, la storia presenta comunque un happy end e un ravvedimento quasi dickensiano del distruttore Paperone: Paperino e i nipotini lo condurranno sul pianeta incontaminato e, grazie ai suoi potenti mezzi, il ricco capitalista lo farà dividere in due e portare sulla Terra. Le due metà del pianeta, che andranno a formare due colline, saranno custodite e sorvegliate per permettere alla natura di espandersi anche altrove. Certo, in un fumetto disneyano non poteva mancare un happy end: cosa che invece non è avvenuta e non avviene nella realtà, laddove la devastazione del capitale non incontra ripensamenti e ravvedimenti.

Le storie di Marcovaldo, dal canto loro, non possiedono certo un facile e scontato lieto fine. Vince sempre l’amarezza per una irrimediabile artificializzazione dell’esistenza, sia di fronte all’impossibilità di pescare in un fiume a causa dell’inquinamento o della burocrazia o a quella di poter trovare della legna per ravvivare il camino in una fredda giornata invernale. Eppure, oggi – si potrebbe azzardare – l’artificializzazione dell’esistenza ha raggiunto vette ben più terribili: se l’inquinamento e l’industrializzazione denunciata da Calvino non era ancora riuscita a stravolgere il ciclo naturale delle stagioni (il sottotitolo è non a caso Le stagioni in città), al giorno d’oggi il cambiamento climatico in atto (del quale si sono poste le basi a livello globale proprio con l’inquinamento di quegli anni) stravolge qualsiasi concetto di “stagione” ben definita. Sicuramente il Paperino delle storie sceneggiate da Rodolfo Cimino deve molto al personaggio di Marcovaldo: entrambi agiscono in luoghi (Marcovaldo in una città che è una specie di ibrido fra Torino e Milano, Paperino in una Paperopoli che rimanda ugualmente a una grande città italiana degli anni Sessanta) in cui la vita quotidiana degli individui sta raggiungendo livelli altissimi di artificializzazione e di alienazione ed entrambi oppongono a questi processi uno sguardo innocente e incantato divenendo vittime ma anche potenziali ‘sabotatori’ della società capitalistica avanzata. Paperino, ozioso e allergico a qualsiasi lavoro, Marcovaldo, stralunato operaio sottopagato, sono due rappresentazioni simboliche del proletariato e sottoproletariato cittadino di quegli anni e della loro potenzialità sovvertitrice. Pure se vittime del cieco sviluppo capitalista, pure se innocenti ed inermi, sembra che posseggano nella loro caratterizzazione alcuni non scontati elementi di ‘disturbo’ e di ‘sabotaggio’. D’altra parte, come ha scritto Calvino, l’atteggiamento che domina è quello dell’ostinazione e della non-rassegnazione a una squallida devastazione degli ultimi spazi naturali accompagnata da un generalizzato livellamento delle coscienze che continua inarrestabile anche ai nostri giorni.