di Paolo Lago e Gioacchino Toni

Ideata da Camilla Läckberg, la serie televisiva svedese in sei puntate Glaskupan. La cupola di vetro (Glaskupan, 2025 – Netflix) diretta da Henrik Björn e Lisa Farzaneh su una sceneggiatura stesa da Amanda Högberg ed Axel Stjärne, mette in scena il riemergere di un trauma che ha segnato l’infanzia di una giovane donna, Lejla (Léonie Vincent), nel momento in cui questa rimette piede nel paese natale. Rientrata dall’estero nella casa paterna dove è cresciuta per le esequie della madre adottiva, la protagonista si imbatte nel sospetto suicidio di una conoscente e nella contemporanea scomparsa della figlia di quest’ultima che la catapulta nella sua tragica infanzia segnata dall’esperienza di un rapimento e dallo stato di prigionia che l’ha vista rinchiusa all’interno di una struttura trasparente sottoposta allo sguardo del rapitore senza poterlo a sua volta vedere.

Ideata da Camilla Läckberg, la serie televisiva svedese in sei puntate Glaskupan. La cupola di vetro (Glaskupan, 2025 – Netflix) diretta da Henrik Björn e Lisa Farzaneh su una sceneggiatura stesa da Amanda Högberg ed Axel Stjärne, mette in scena il riemergere di un trauma che ha segnato l’infanzia di una giovane donna, Lejla (Léonie Vincent), nel momento in cui questa rimette piede nel paese natale. Rientrata dall’estero nella casa paterna dove è cresciuta per le esequie della madre adottiva, la protagonista si imbatte nel sospetto suicidio di una conoscente e nella contemporanea scomparsa della figlia di quest’ultima che la catapulta nella sua tragica infanzia segnata dall’esperienza di un rapimento e dallo stato di prigionia che l’ha vista rinchiusa all’interno di una struttura trasparente sottoposta allo sguardo del rapitore senza poterlo a sua volta vedere.

Riuscita a fuggire alla reclusione che l’avrebbe probabilmente condotta alla morte – come avvenuto ad altre ragazzine catturate prima di lei –, non appena sufficientemente grande, Lejla aveva lasciato il paese per trasferirsi il più lontano possibile dall’orribile trauma infantile. La mancata individuazione del colpevole del suo rapimento, oltre a contribuire all’incapacità della giovane di elaborare compiutamente il suo trauma, non può che insinuare il dubbio che la nuova scomparsa di una ragazzina in paese sia addebitabile alla stessa persona.

Lejla non può sottrarsi dall’indagare su quanto accaduto in paese sia perché si tratta di conoscenti sia a causa delle analogie con quanto le è accaduto da piccola, episodio oscuro che continua a tormentarla. Per quanto non le sia chiaro se le analogie siano reali o solamente da lei immaginate, risolvere il nuovo caso può rappresentare una resa dei conti definitiva con il proprio trauma infantile. Caso vuole che la figura paterna da cui fa ritorno la protagonista, Valter (Johan Hedenberg), sia una ex poliziotto ormai in pensione che a suo tempo si era occupato del suo caso, mentre ora a capo delle locale stazione di polizia è il fratello di quest’ultimo, Tomas (Johan Rheborg).

Lo spettatore è sapientemente indotto a guardare al paesino ed ai suoi abitanti con gli occhi di Lejla, personaggio definito con precisione nella sua personalità e bene interpretato dall’attrice, sin dal momento del suo arrivo sul posto. Ancor prima dei nuovi tragici eventi in cui si imbatte la giovane, tutto in quel luogo, dalle cose più banali ai personaggi che incontra nuovamente dopo tanto tempo, assumono un’aria ansiogena ed inquietante. Se gli abitanti del paese non possono che guardare a Lejla come alla ragazzina che riuscì a salvarsi dalla tragica esperienza del rapimento, questa, a sua volta, non può fare a meno di percepire qualcosa di allarmante in ognuno di essi.

L’essere stata costretta a sottoporsi allo sguardo morboso del rapitore all’interno della “scatola trasparente” induce la giovane a provare profondo fastidio ogni volta che uno sguardo si posa su di lei, compreso quello della figura paterna. Ad infastidirla non è tanto lo sguardo reciproco con le persone ma la sensazione di essere guardata a sua insaputa.

Come si conviene in una narrazione di tale tipo, i sospettati del nuovo caso si moltiplicano e l’idea che ci sia un collegamento con i fatti accaduti in passato non tarda a prendere piede, così come dalle indagini non possono che emergere le torbide dinamiche di una piccola comunità che, come al solito, sotto l’apparente normalità paesana nasconde ombre e non detti.

Ecco allora che, insieme a chi indaga, lo spettatore viene ad esercitare il suo ruolo voyeuristico che guarda impietosamente alle vite altrui senza accettare di essere a sua volta osservato: Tomas, ad esempio, farà di tutto per celare a tutti la relazione segreta che lo riguarda emersa casualmente dalle indagini. La scatola di vetro a cui è stata costretta Lejla da piccola sembra riecheggiare nelle modalità con cui il paese ed i suoi abitanti sono osservati nella quotidianità durante le indagini.

Il ricorso ad una fotografia dalle tonalità livide e distaccate contribuisce a creare l’effetto di una luminosità televisiva quasi a rimandare a quella scatola di vetro capace di offrire trasparenza a senso unico, di soddisfare il desiderio di potere scopico da esercitare sugli altri, mostrando al tempo stesso come ad emergere sia l’intimità delle persone che fanno da contorno alla malvagità più profonda che, invece, riesce tutto sommato a sottrarsi allo sguardo indagatore.

Quello in cui si svolge l’azione è uno spazio liminale, lontano dal centro. Il paese immaginario di Granås, situato nella regione di Dalarna nella Svezia centrale, presentato dalla serie, fa parte di un’estrema landa dell’universo geografico scandinavo, estremamente distante, ad esempio, da Stoccolma, solamente evocata nel corso della storia come una città per certi aspetti ‘corruttrice’, che attira i giovani dei paesi e li spinge ad abbandonare la propria terra.

Lejla ha fatto ritorno al luogo della sua infanzia giungendovi dagli Stati Uniti, dove si era da tempo trasferita costruendosi una nuova vita come criminologa comportamentista: si può star certi che quegli “Stati Uniti” evocati dalla ragazza coincidono con una grande città, non certo con l’estrema periferia dell’Ovest o del Centro degli States. Tornare al proprio paesino natale equivale a una vera e propria regressione verso gli spettri e i fantasmi dell’infanzia e dell’adolescenza, come aveva magistralmente mostrato Luchino Visconti in Vaghe stelle dell’orsa (1965), in cui la protagonista Sandra (Claudia Cardinale) ritorna dopo molti anni al suo paese natale, Volterra, un territorio di provincia abitato dai fantasmi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ecco che quelle spazialità liminali rappresentate dal film, ben lontane dall’immagine idilliaca di un mondo ovattato immerso in una natura da cartolina, assumono in sé qualcosa di mostruoso: si vedono notturni boschi inquietanti, lande ghiacciate al crepuscolo o all’alba, fattorie isolate in mezzo alla neve, una piccola stazione di polizia ove gli agenti vengono impunemente irrisi da un gruppo di giovinastri xenofobi del luogo, strade che, dopo pochi agglomerati di case, si perdono praticamente in mezzo al nulla. È questo il luogo in cui torna Lejla, è il luogo dove si nascondono i mostri della sua infanzia: il suo rapimento e la sua esposizione nella “cupola di vetro” a cui viene fatto riferimento nel titolo.

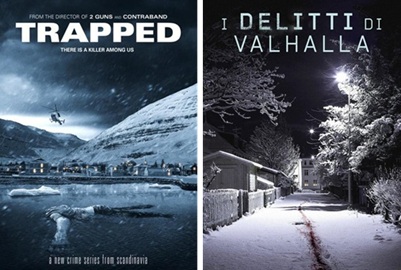

Nelle serie televisive crime nordiche, come si è soliti definirle con tutta le approssimazioni delle etichette di genere, frequentemente la liminalità si rivela generatrice di mostri: si pensi, ad esempio, alle islandesi Trapped (Ófærð, dal 2015) o I delitti del Walhalla (Brot, 2019) in cui i crimini più atroci non avvengono nelle città ma in luoghi sperduti e isolati, in cui la stazione di polizia appare essa stessa sommersa dalla barbarie di molti abitanti del luogo. Gli unici che non se ne vanno da questi luoghi o sono onesti e integerrimi poliziotti – ma in Glaskupan neanche tanto – oppure sono rozzi e imbarbariti abitanti, chiusi e xenofobi, personaggi che di quella liminalità sembrano aver assunto il peggio.

Nelle serie televisive crime nordiche, come si è soliti definirle con tutta le approssimazioni delle etichette di genere, frequentemente la liminalità si rivela generatrice di mostri: si pensi, ad esempio, alle islandesi Trapped (Ófærð, dal 2015) o I delitti del Walhalla (Brot, 2019) in cui i crimini più atroci non avvengono nelle città ma in luoghi sperduti e isolati, in cui la stazione di polizia appare essa stessa sommersa dalla barbarie di molti abitanti del luogo. Gli unici che non se ne vanno da questi luoghi o sono onesti e integerrimi poliziotti – ma in Glaskupan neanche tanto – oppure sono rozzi e imbarbariti abitanti, chiusi e xenofobi, personaggi che di quella liminalità sembrano aver assunto il peggio.

Si può ricordare come anche in un episodio della sesta stagione (2023) della serie TV britannica Black Mirror, dal titolo Loch Henry, diretto da Sam Miller, uno spazio nordico lontano dal centro (in questo caso si tratta della campagna scozzese) si configura come un oscuro luogo generatore di mostri. Qui a fare ritorno al proprio paese natale, Loch Henry, è Davis (Samuel Blenkin), un giovane studente di cinema che vi si reca assieme alla fidanzata Pia (Myha’la Herrold), di origini americane. I due arrivano da una grande città come Londra e si spingono nei meandri più liminali della campagna scozzese; nella fattispecie, nel paesino di Loch Henry, negli anni Novanta, si erano consumati degli orrendi delitti dei quali l’unico colpevole era stato individuato in Iain Adair (Tom Crowhurst), un folle psicopatico. Davis e Pia scopriranno che l’orrore, invece, proveniva dalla sfera più intima e insospettabile, cioè dalla stessa casa di Davis: efferati complici di Iain Adair erano infatti il padre, Kenneth (Gregor Firth) – un poliziotto morto in circostanze poco chiare – e la madre di Davis, Janes (Monica Margaret Dolan), che accoglie la coppia. Tra l’altro, oltre a provenire da un universo ovattato e accogliente, l’orrore efferato è provocato da un tutore dell’ordine, l’insospettabile poliziotto padre di Davis.

Come in Glaskupan, l’autore di crudeli delitti è proprio un poliziotto, colui che invece dovrebbe vigilare sull’ordine e sulla tranquillità di quei lontani e liminali paesini. Non si può non ricordare, allora, come anche in La zona morta (The Dead Zone, 1983) di David Cronenberg, l’autore degli efferati crimini che incombono su uno sperduto paesino del Canada sia proprio un insospettabile giovane poliziotto, aiutato dalla complicità dell’altrettanto insospettabile madre, poi scoperto grazie alle capacità sensitive di Johnny Smith (Christopher Walken).

Al posto del mostro fantastico, spettro, creatura o vampiro, in quelle foreste e nei paesini di diverse storie crime nordiche c’è il ‘mostro criminale’, non meno terribile di una ostile creatura fantastica. Non c’è un essere mostruoso generato dal folklore o dal mito ma la quintessenza del crimine che ha le sue stesse radici in un folklore contemporaneo, in una vox populi che, a volte, deriva anche dalla tecnologia mediatica.

Si prenda, ad esempio, un interessante film britannico dove è presente un mostro ‘tradizionale’: Il rituale (The Ritual, 2017) di David Bruckner, in cui un gruppo di amici inglesi che si avventura in una foresta svedese viene assalito da una orrenda creatura dalla connotazione divina, nata dal mito e dal folklore del posto. Come Harker, in Dracula di Bram Stoker, inglese e razionalista, si avventura nella irrazionale Transilvania fino all’incontro col mostro, così gli amici, non a caso inglesi, si allontanano dal loro universo razionale fin nel cuore della irrazionale Svezia, nei suoi luoghi più liminali. Potrebbero benissimo essere i dintorni del paese di Granås messo in scena da Glaskupan. Ma qui non si annida il terribile mostro divino, bensì una serie di crimini che coinvolgono diversi individui a cavallo fra il passato e il presente.

Si prenda, ad esempio, un interessante film britannico dove è presente un mostro ‘tradizionale’: Il rituale (The Ritual, 2017) di David Bruckner, in cui un gruppo di amici inglesi che si avventura in una foresta svedese viene assalito da una orrenda creatura dalla connotazione divina, nata dal mito e dal folklore del posto. Come Harker, in Dracula di Bram Stoker, inglese e razionalista, si avventura nella irrazionale Transilvania fino all’incontro col mostro, così gli amici, non a caso inglesi, si allontanano dal loro universo razionale fin nel cuore della irrazionale Svezia, nei suoi luoghi più liminali. Potrebbero benissimo essere i dintorni del paese di Granås messo in scena da Glaskupan. Ma qui non si annida il terribile mostro divino, bensì una serie di crimini che coinvolgono diversi individui a cavallo fra il passato e il presente.

Un’altra presenza mostruosa, strettamente legata al territorio, è proprio il passato: è quest’ultimo ad emergere come un mostro, una terribile creatura incarnata in abusi e crimini svariati ed è più facile che emerga in spazi estremi e periferici piuttosto che nel cuore di una grande città. I tempi di Jack lo Squartatore e del Mostro di Düsseldorf sembrano ormai definitivamente superati; evidentemente il mostruoso contemporaneo che ricompare dal passato non abita più in quelle grandi città che, invece, si mostravano esse stesse infernali a cavallo tra Otto e Novecento. La metropoli contemporanea nel suo volersi smart è forse alle prese con altre mostruosità che non sembrano venire percepite come tali.

Il mostro-crimine emergente dal passato esige poi una sua vittima, preferibilmente una bella fanciulla. Ed è questo il ruolo di Lejla, che non a caso è stata rinchiusa in una teca di vetro, come prima e dopo di lei innumerevoli altre bambine e ragazzine, ed esposta: la radice folklorica di questo mostro-crimine esige un’esposizione al suo cospetto. Nulla di diverso, in sostanza, dall’esposizione della fanciulla al mostro: come acutamente rileva Furio Jesi, «nella cultura tedesca collegata più o meno direttamente al pietismo» si può incontrare «una vera e propria esposizione della donna – madre, sorella, sposa – al mostro – mostro, spettro “vampiro”»1.

Lejla, nel corso della storia, verrà drogata da un perverso criminale e la vedremo muoversi barcollante come una sonnambula nella notte nel bel mezzo di un cupo bosco, come in una truce fiaba. Sempre Jesi ricorda come nel mito germanico la figura della sonnambula appaia sotto le vesti di Kundry, «la cui persona nel Parsifal è periodicamente dominata dalla forza demonica dell’incantatore Klingsor, che la fa cadere in uno stato magicamente ipnotico o sonnambolico e si serve della bellezza di lei per tentare e vincere i paladini della purezza»2.

Al posto dell’incantatore diverse storie crime nordiche mettono il criminale, più o meno folle, che si serve della purezza e della bellezza dell’eroina. Non è un caso che nella serie televisiva Glaskupan, come punto di convergenza del crimine venga evocata proprio la notte di Valpurga, facente parte al massimo grado della cultura folklorica germanica e svedese, la notte in cui, nel Faust di Goethe, assistiamo al grande sabba delle streghe e in cui Harker giunge al castello di Dracula.

Lejla, sonnambula e fanciulla esposta al mostro del crimine, appare totalmente avvolta dalla mostruosità del passato facente parte del suo spazio liminale. Frequentemente quella mostruosità non giunge dall’esterno, dalle foreste notturne o dalle lande ghiacciate, ma dal calore domestico vicino al camino acceso.

Se nelle fiabe e nel folklore il mostro sta al di fuori e aggredisce la delicata intimità del calore domestico, in diverse storie crime nordiche, come in Glaskupan, è già dentro quelle tiepide e silenziose case, che appaiono anche tremendamente gelide, segnate dalla mostruosità del loro sussistere al limite di uno spazio geografico aperto a un passato che emerge come un inquietante spettro.