di Marco Sommariva

La parola distopia esprime un’utopia al negativo; quindi, se l’utopia vuol descrivere un mondo desiderabile, ideale, perfetto e rasserenante, la distopia ne mette in scena uno indesiderabile, negativo, pessimo, terrificante.

La parola distopia esprime un’utopia al negativo; quindi, se l’utopia vuol descrivere un mondo desiderabile, ideale, perfetto e rasserenante, la distopia ne mette in scena uno indesiderabile, negativo, pessimo, terrificante.

Sono diversi i romanzi di fantascienza che hanno immaginato storie basate su un futuro spaventoso, nel quale non vorremmo mai vivere. Fra i tanti meriti, questo genere di letteratura è stato capace di proiettare il timore che ci affligge sempre più spesso al pensiero del domani, dell’ignoto.

Quelle che ci vengono descritte sono visioni paurose del futuro, spesso legate a quanto comunemente viene definito “progresso”; a volte, preannunciate con un tale anticipo da farci quasi vergognare per come non si sia stati in grado di evitarle, o almeno esserci un minimo preparati ad affrontarle: “[…] nel raggio di dieci leghe da Parigi, di atmosfera non ce n’è più! Provavamo invidia per quella di Londra e, per mezzo di diecimila fumaioli di officina, di fabbriche di prodotti chimici, di guano artificiale, di fumi di carbone, di gas micidiali e di miasmi industriali, ci siamo procurati un’aria che equivale a quella del Regno Unito; quindi a meno di andare lontano, troppo lontano per le mie vecchie gambe, è impossibile sperare di respirare qualcosa di puro! Se ti fidi di quel che dico, restiamo tranquilli a casa nostra, chiudendo bene le finestre […].” (Parigi nel ventesimo secolo, Jules Verne, Francia, 1860) oppure “Anno dopo anno, [la Macchina] veniva servita in maniera sempre più efficiente e sempre meno intelligente. Più un uomo conosceva alla perfezione i compiti cui doveva assolvere per favorirne il funzionamento, meno comprendeva i compiti del suo vicino, e al mondo intero non c’era nessuno che fosse in grado di comprendere il mostro nell’interezza della sua struttura.” (La Macchina si ferma, Edward Morgan Forster, Inghilterra, 1909)

Quelle che ci vengono descritte sono visioni paurose del futuro, spesso legate a quanto comunemente viene definito “progresso”; a volte, preannunciate con un tale anticipo da farci quasi vergognare per come non si sia stati in grado di evitarle, o almeno esserci un minimo preparati ad affrontarle: “[…] nel raggio di dieci leghe da Parigi, di atmosfera non ce n’è più! Provavamo invidia per quella di Londra e, per mezzo di diecimila fumaioli di officina, di fabbriche di prodotti chimici, di guano artificiale, di fumi di carbone, di gas micidiali e di miasmi industriali, ci siamo procurati un’aria che equivale a quella del Regno Unito; quindi a meno di andare lontano, troppo lontano per le mie vecchie gambe, è impossibile sperare di respirare qualcosa di puro! Se ti fidi di quel che dico, restiamo tranquilli a casa nostra, chiudendo bene le finestre […].” (Parigi nel ventesimo secolo, Jules Verne, Francia, 1860) oppure “Anno dopo anno, [la Macchina] veniva servita in maniera sempre più efficiente e sempre meno intelligente. Più un uomo conosceva alla perfezione i compiti cui doveva assolvere per favorirne il funzionamento, meno comprendeva i compiti del suo vicino, e al mondo intero non c’era nessuno che fosse in grado di comprendere il mostro nell’interezza della sua struttura.” (La Macchina si ferma, Edward Morgan Forster, Inghilterra, 1909)

Oggi più che mai temiamo il robot, la macchina, ma nel 1973 – giusto per fare un esempio – nel romanzo Generazione Proteus, lo scrittore statunitense Dean Ray Koontz ci aveva avvisato: “Impegnati a delineare le loro meschine differenze tra razza e razza e tra filosofia e filosofia, gli uomini avevano ignorato la minaccia più grande che incombeva alle loro spalle. La macchina. La macchina violenta. Se non viene accuratamente controllata, la macchina stupra e distrugge.”

Oggi più che mai temiamo la tecnologia in generale, ma nel 1946 – anche in questo caso è per fare un esempio, e non lo ripeterò più – nel racconto Un logico chiamato Joe, un altro autore statunitense – Murray Leinster (pseudonimo di William Fitzgerald Jenkins) – ci aveva allertato: “Spegnere tutti i banchi di memoria? […] Ti è mai venuto in mente, amico, che questa memoria da anni tiene l’intera contabilità di ogni singola azienda? Che ha distribuito il novantaquattro per cento di tutte le trasmissioni televisive, ha dato tutte le informazioni meteorologiche, gli orari degli aerei, gli annunci di ogni vendita straordinaria, le offerte di lavoro e ogni altra notizia? Che ha garantito tutti i contatti tra persona e persona via cavo e ha registrato ogni conversazione d’affari e ogni contratto? Ascoltami bene, amico: i logici hanno cambiato la civiltà. I logici sono la civiltà! Se spegniamo i logici, torniamo a un tipo di civiltà che non sappiamo più come gestire!”

Oggi più che mai temiamo i virus, le malattie, nonostante sia sempre più scarsa la nostra preoccupazione circa il futuro dell’assistenza sanitaria pubblica; bene, nel 1966, in LARGO! LARGO!, Harry Harrison immaginava questo scenario: “Niente antibiotici […] perché c’è l’epidemia d’influenza. Idem per le tende d’ossigeno e per i letti. Neanche uno disponibile. Non ho visto nemmeno un medico, soltanto la ragazza della segreteria. […] Se tu entri in quell’ospedale avrai l’impressione che mezza città sia ammalata. C’è gente dappertutto, persino fuori, per la strada. Non ci sono più medicine sufficienti per tutti. Credo che le diano solo ai bambini. Per gli altri… be’, si affidano alla fortuna.”

Oggi più che mai temiamo i virus, le malattie, nonostante sia sempre più scarsa la nostra preoccupazione circa il futuro dell’assistenza sanitaria pubblica; bene, nel 1966, in LARGO! LARGO!, Harry Harrison immaginava questo scenario: “Niente antibiotici […] perché c’è l’epidemia d’influenza. Idem per le tende d’ossigeno e per i letti. Neanche uno disponibile. Non ho visto nemmeno un medico, soltanto la ragazza della segreteria. […] Se tu entri in quell’ospedale avrai l’impressione che mezza città sia ammalata. C’è gente dappertutto, persino fuori, per la strada. Non ci sono più medicine sufficienti per tutti. Credo che le diano solo ai bambini. Per gli altri… be’, si affidano alla fortuna.”

Non ho alcuna intenzione di offendere la vostra intelligenza illustrando, né per gli estratti sinora riportati né per i prossimi, analogie fra quanto profetizzato in questi romanzi e la nostra quotidianità: sono certo che la consueta palestra intellettuale praticata da chi sta leggendo queste righe, sarà più che sufficiente per trovare uno o più agganci con la realtà che lo circonda.

Oggi più che mai temiamo la catastrofe ecologica ma nel 1956, in Morte dell’erba, l’inglese John Christopher (pseudonimo di Sam Youd) aveva scritto: “Non credeva che l’umanità potesse ancora salvarsi all’ultimo minuto. Prima la Cina, poi l’Asia e, alla fine, l’Europa. Il resto del mondo avrebbe subito la stessa sorte, per quanto incredibile potesse sembrare. La natura stava passando lo straccio sulla lavagna della razza e della storia umana, lasciandola a disposizione dei patetici scarabocchi di pochi individui che, sparpagliati qua e là per il globo, sarebbero sopravvissuti.”

Oggi più che mai temiamo la dittatura del controllo, ma nel 1921, in La rivolta delle macchine, conosciuto anche col titolo Il pensiero scatenato, il francese Romain Rolland ci parlava delle “Macchine psicologiche”, le macchine per leggere nel pensiero: “Ha la forma di un occhio, in cima a una proboscide d’elefante che si allunga, si posa a un’estremità sul cranio di un paziente e, all’altro capo, come una lanterna magica, proietta sullo schermo quello che vede nella testa: l’animale che sonnecchia, i pensieri segreti.”

Oggi più che mai temiamo la dittatura del controllo, ma nel 1921, in La rivolta delle macchine, conosciuto anche col titolo Il pensiero scatenato, il francese Romain Rolland ci parlava delle “Macchine psicologiche”, le macchine per leggere nel pensiero: “Ha la forma di un occhio, in cima a una proboscide d’elefante che si allunga, si posa a un’estremità sul cranio di un paziente e, all’altro capo, come una lanterna magica, proietta sullo schermo quello che vede nella testa: l’animale che sonnecchia, i pensieri segreti.”

Oggi più che mai temiamo che sia il potere dei singoli – Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos e compagnia cantante – a decidere il nostro destino e quello dei nostri cari, e non più il potere di chi ci governa, ma nel 1973 lo statunitense William Neal Harrison, nel racconto da cui è stata tratta la sceneggiatura del film Rollerball, era stato chiaro su questo punto: “Gli uomini più potenti del mondo sono i dirigenti. Presiedono le grandi multinazionali che stabiliscono i prezzi, i salari e l’economia generale e sappiamo tutti che sono persone corrotte, che dispongono di potere e denaro quasi illimitati […].”

La fantascienza ci ha raccontato e continua a raccontarci le nostre paure che, in linea di massima, sono sempre le stesse; forse, l’unica che oscilla fra alti e bassi riguarda la paura dell’alieno, ma se questo – rifacendomi alla palestra intellettuale di cui sopra – lo “traduciamo” nel diverso, dovremo ammettere che anche in questo caso si è in presenza di una paura che non è mai scemata, e chissà che lo statunitense Robert Sheckley, nel 1960, ne Gli orrori di Omega, non abbia anticipato la soluzione del Sistema per non vacillare di fronte alle nostre sempre più numerose differenze: “[…] sono l’abate della locale chiesa dello Spirito dell’Umanità Incarnata. La nostra chiesa è l’unica ed esclusiva espressione religiosa del governo della Terra. La nostra chiesa parla a tutti i popoli della terra. È composta da tutte le migliori dottrine delle religioni primitive, maggiori e minori, mescolate in modo da formare una fede unica. […] i fondatori di questa nostra chiesa hanno eliminato tutte le materie controverse. Noi vogliamo l’intesa, non il dissenso. Nella nostra religione non ci sono mai stati scismi perché noi accettiamo tutto. Si può credere in ciò che si vuole purché si conservi la fede nello spirito dell’Umanità Incarnata.”, dove il purché finale la dice lunga sulla libertà di credere, essere quello che si vuole.

La fantascienza ci ha raccontato e continua a raccontarci le nostre paure che, in linea di massima, sono sempre le stesse; forse, l’unica che oscilla fra alti e bassi riguarda la paura dell’alieno, ma se questo – rifacendomi alla palestra intellettuale di cui sopra – lo “traduciamo” nel diverso, dovremo ammettere che anche in questo caso si è in presenza di una paura che non è mai scemata, e chissà che lo statunitense Robert Sheckley, nel 1960, ne Gli orrori di Omega, non abbia anticipato la soluzione del Sistema per non vacillare di fronte alle nostre sempre più numerose differenze: “[…] sono l’abate della locale chiesa dello Spirito dell’Umanità Incarnata. La nostra chiesa è l’unica ed esclusiva espressione religiosa del governo della Terra. La nostra chiesa parla a tutti i popoli della terra. È composta da tutte le migliori dottrine delle religioni primitive, maggiori e minori, mescolate in modo da formare una fede unica. […] i fondatori di questa nostra chiesa hanno eliminato tutte le materie controverse. Noi vogliamo l’intesa, non il dissenso. Nella nostra religione non ci sono mai stati scismi perché noi accettiamo tutto. Si può credere in ciò che si vuole purché si conservi la fede nello spirito dell’Umanità Incarnata.”, dove il purché finale la dice lunga sulla libertà di credere, essere quello che si vuole.

Il rapporto tra fantascienza e progresso, scienza e tecnologia, e le conseguenze, gli scenari possibili immaginati dalla science fiction sono numerosi; mi limiterò a questi pochi assaggi rigorosamente in ordine cronologico: “Qui non cresce niente. Comincia a scavare, qui, e prima trovi mezzo metro di rifiuti e rottami, poi circa dieci centimetri di cenere e di sporcizia. Poi trovi il vero terreno… sabbia.” (Gladiatore in legge, Frederik George Pohl Jr. e Cyril Michael Kornbluth, Stati Uniti, 1955); “La mia obiezione riguarda […] i circuiti di apprendimento degli uccelli da guardia. La loro funzione, in realtà, è quella di animare la macchina e di dotarla d’una pseudoscienza. E questo non posso approvarlo. […] credo che sarebbe moralmente pericoloso permettere a una macchina di prendere decisioni che spettano soltanto all’uomo.” (La decima vittima, Robert Sheckley, Stati Uniti, 1965); “Logan riconobbe la cosa al centro del pavimento di alluminio, e si sentì gelare. Tavola! La macchina incombeva sopra un letto piatto di metallo, percorso da scanalature e fessure, e munito di cinghie di allacciamento. […] Una Tavola come quella poteva allungare le ossa e modificare la formula dentaria. Poteva allargare le spalle, aggiungere o togliere peso. Poteva allargare il protoplasma o i gruppi sanguigni. Coi suoi laser infinitamente regolabili poteva separare un nervo dalla carne che lo avvolgeva senza intaccare la guaina. Aveva la precisione di un tagliatore di diamanti e l’impassibilità di una macchinetta a gettone.” (La fuga di Logan, William Francis Nolan e George Clayton Johnson, Stati Uniti, 1967); “THX si stava masturbando. Lo sperma veniva raccolto da un ricettacolo di plastica incorporato nella poltrona e fluiva poi via attraverso un condotto. Tenete l’appartamento pulito. Conservate lo sperma per lo stato.” (THX 1138, Ben Bova, Stati Uniti, 1971).

Il rapporto tra fantascienza e progresso, scienza e tecnologia, e le conseguenze, gli scenari possibili immaginati dalla science fiction sono numerosi; mi limiterò a questi pochi assaggi rigorosamente in ordine cronologico: “Qui non cresce niente. Comincia a scavare, qui, e prima trovi mezzo metro di rifiuti e rottami, poi circa dieci centimetri di cenere e di sporcizia. Poi trovi il vero terreno… sabbia.” (Gladiatore in legge, Frederik George Pohl Jr. e Cyril Michael Kornbluth, Stati Uniti, 1955); “La mia obiezione riguarda […] i circuiti di apprendimento degli uccelli da guardia. La loro funzione, in realtà, è quella di animare la macchina e di dotarla d’una pseudoscienza. E questo non posso approvarlo. […] credo che sarebbe moralmente pericoloso permettere a una macchina di prendere decisioni che spettano soltanto all’uomo.” (La decima vittima, Robert Sheckley, Stati Uniti, 1965); “Logan riconobbe la cosa al centro del pavimento di alluminio, e si sentì gelare. Tavola! La macchina incombeva sopra un letto piatto di metallo, percorso da scanalature e fessure, e munito di cinghie di allacciamento. […] Una Tavola come quella poteva allungare le ossa e modificare la formula dentaria. Poteva allargare le spalle, aggiungere o togliere peso. Poteva allargare il protoplasma o i gruppi sanguigni. Coi suoi laser infinitamente regolabili poteva separare un nervo dalla carne che lo avvolgeva senza intaccare la guaina. Aveva la precisione di un tagliatore di diamanti e l’impassibilità di una macchinetta a gettone.” (La fuga di Logan, William Francis Nolan e George Clayton Johnson, Stati Uniti, 1967); “THX si stava masturbando. Lo sperma veniva raccolto da un ricettacolo di plastica incorporato nella poltrona e fluiva poi via attraverso un condotto. Tenete l’appartamento pulito. Conservate lo sperma per lo stato.” (THX 1138, Ben Bova, Stati Uniti, 1971).

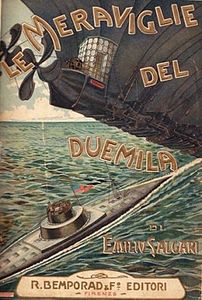

Insomma, sono innumerevoli gli ammonimenti che questo genere di letteratura è stato capace d’inviarci, e quello che sembra raccoglierli un po’ tutti è riportato al termine de Le meraviglie del duemila (1907) dell’italiano Emilio Salgari – libro che si gioca la palma d’oro come primo romanzo di fantascienza italiano insieme ad Abrakadabra (1884) di Antonio Ghislanzoni –, dove leggiamo: “Io ora mi domando se aumentando la tensione elettrica, l’umanità intera, in un tempo più o meno lontano, non finirà per impazzire. Ecco un grande problema che dovrebbe preoccupare le menti dei nostri scienziati.” E ditemi voi se, spesso, non avete la sensazione d’esser circondati da dei pazzi, senza offesa per quest’ultimi ovviamente.

Insomma, sono innumerevoli gli ammonimenti che questo genere di letteratura è stato capace d’inviarci, e quello che sembra raccoglierli un po’ tutti è riportato al termine de Le meraviglie del duemila (1907) dell’italiano Emilio Salgari – libro che si gioca la palma d’oro come primo romanzo di fantascienza italiano insieme ad Abrakadabra (1884) di Antonio Ghislanzoni –, dove leggiamo: “Io ora mi domando se aumentando la tensione elettrica, l’umanità intera, in un tempo più o meno lontano, non finirà per impazzire. Ecco un grande problema che dovrebbe preoccupare le menti dei nostri scienziati.” E ditemi voi se, spesso, non avete la sensazione d’esser circondati da dei pazzi, senza offesa per quest’ultimi ovviamente.

Visto che non ho ancora fatto cenno a un problema di forte attualità, quello di genere, prima di chiudere vi riporto un passaggio del romanzo Il paese senza cielo (1939) di Giorgio Scerbanenco, una saga fantastica commissionatagli da Cesare Zavattini e Federico Pedrocchi per il settimanale Audace che lo pubblicò a puntate: “Erano sole, in una Nuova York tumultuosa, senza respiro. Non potevano uscire, nessuna donna non accompagnata poteva uscire in quella babelica città. Banditi armati di aghi elettrici pullulavano in mezzo alla folla: mille pericoli, mille insidie, le avrebbero attese se fossero uscite. Perciò passavano le loro giornate in casa, ciascuna aspettando con sofferente rassegnazione la persona che amava di più.”

Se sono millenni – a partire da Il mito della caverna di Platone, passando per I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro, sino ad arrivare ai giorni nostri – che la parola scritta prevede ciò che i politici non vogliono prendere in considerazione, è da oltre un secolo che la fantascienza fa la sua parte; questo genere di narrativa sviluppatosi nel Novecento, non è solo emozione, sentimento di stupore, orrore, godimento del futuribile, è anche rivelazione negativa, distopica, fonte di allerta capace d’instillare e far crescere semi di riscossa, di una nuova speranza, perché – nonostante gli estratti passati in rassegna non lascino scorgere tracce di un domani benevolo, nessuna garanzia di libertà, salute e felicità – in un’epoca in cui è la realtà a essere spiacevole e indesiderabile, la letteratura fantascientifica e distopica, col suo carattere anti-repressivo e libertario, può risultare una valida critica emancipatoria e liberatoria alla dimensione attuale, un soccorso all’immaginazione, un laboratorio di idee e di riflessioni.

Ognuno di noi provi a far qualcosa perché non accada quanto scrisse Ghislanzoni in Abrakadabra, che “l’umanità vissuta sin qui” perisca “nella completa ignoranza della sua missione fisica ed intellettuale […] attestando la sua incapacità a migliorarsi.” E questo perché “tutti i nostri sforzi per giungere al meglio hanno sempre abortito” perché “qualche cosa di aberrato era in noi per condurci costantemente sul cammino dell’errore e della infelicità.”

Ognuno di noi provi a far qualcosa perché non accada quanto scrisse Ghislanzoni in Abrakadabra, che “l’umanità vissuta sin qui” perisca “nella completa ignoranza della sua missione fisica ed intellettuale […] attestando la sua incapacità a migliorarsi.” E questo perché “tutti i nostri sforzi per giungere al meglio hanno sempre abortito” perché “qualche cosa di aberrato era in noi per condurci costantemente sul cammino dell’errore e della infelicità.”

Certo è che, come scriveva Erich Fromm ne La rivoluzione della speranza, “Se la maggioranza degli uomini sono come robot, allora il problema di costruire robot simili agli uomini non sorge più.” Meditiamo gente, meditiamo. E leggiamo. Oggi più che mai.