di Francisco Soriano

Come afferma Paolo Nori in Disastri, la riscoperta di questo inimitabile scrittore, Daniil Charms, si deve all’amico filosofo Jakov Druskin1, il quale aveva ritrovato fra le macerie della sua casa una valigia con i manoscritti e li aveva sottratti in questo modo a un definitivo oblio. Inizialmente Charms fu considerato esclusivamente un autore per bambini: visse fra mille difficoltà con i proventi delle pubblicazioni di libri per l’infanzia. Finché i suoi paradossali racconti popolavano libri e illustrazioni per i non adulti, tuttavia, Charms fu «sopportabile» – seppure appena – per le istituzioni sovietiche. Quando i destinatari delle sue ellissi fantasmagoriche e surreali divennero invece gli «adulti», la scure del realismo comunista gli si rivoltò presto contro. La storia dell’assurda epopea che caratterizza questo immenso intellettuale inviso al potere perché non accettava di essere uno scrittore in linea con i valori ideologici dei Soviet è la stessa di migliaia di scrittori e artisti russi: alcuni dei quali subirono la sua stessa sorte nonostante la militanza per il raggiungimento del sogno comunista, come il totem-poeta della Rivoluzione Vladimir Majakovskij, morto suicida.

Come afferma Paolo Nori in Disastri, la riscoperta di questo inimitabile scrittore, Daniil Charms, si deve all’amico filosofo Jakov Druskin1, il quale aveva ritrovato fra le macerie della sua casa una valigia con i manoscritti e li aveva sottratti in questo modo a un definitivo oblio. Inizialmente Charms fu considerato esclusivamente un autore per bambini: visse fra mille difficoltà con i proventi delle pubblicazioni di libri per l’infanzia. Finché i suoi paradossali racconti popolavano libri e illustrazioni per i non adulti, tuttavia, Charms fu «sopportabile» – seppure appena – per le istituzioni sovietiche. Quando i destinatari delle sue ellissi fantasmagoriche e surreali divennero invece gli «adulti», la scure del realismo comunista gli si rivoltò presto contro. La storia dell’assurda epopea che caratterizza questo immenso intellettuale inviso al potere perché non accettava di essere uno scrittore in linea con i valori ideologici dei Soviet è la stessa di migliaia di scrittori e artisti russi: alcuni dei quali subirono la sua stessa sorte nonostante la militanza per il raggiungimento del sogno comunista, come il totem-poeta della Rivoluzione Vladimir Majakovskij, morto suicida.

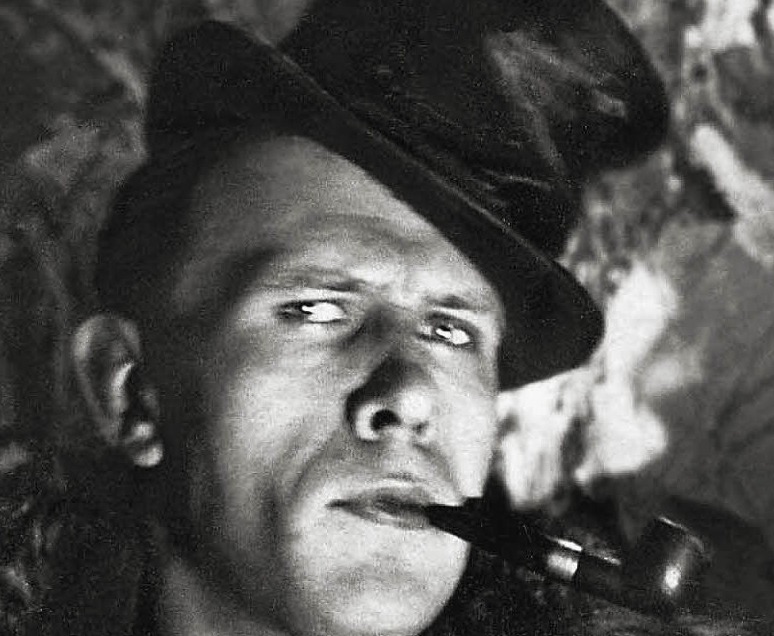

Daniil Ivanovič Juvačëv nacque a San Pietroburgo il 30 dicembre del 1905. Prima dell’«era sovietica», egli subì la persecuzione zarista perché accusato di essere un componente del gruppo-movimento rivoluzionario Volontà del popolo e per aver commesso «azioni sovversive». Dal 1924 frequentò l’Istituto elettrotecnico Leningrad Electrotechnicum, dal quale venne espulso con l’accusa di aver dimostrato una «scarsa propensione alle attività sociali». Nel 1925 si aggregò al gruppo denominato Ordine degli Zaumniki (poeti transmentali) nel circolo culturale del poeta Sergej Sergeevič Tufanov, che si ispirava all’uso del linguaggio transmentale: «Zaum». Esordì nel mondo della cultura in un periodo fecondo di molte prospettive artistiche interessanti, fondando lui stesso insieme ad altri amici intellettuali diversi gruppi: il Circolo dei činari e, dal 1926 insieme a Vvedenskij, il gruppo Ala sinistra successivamente ridenominato Ala delle sinistre, infine Accademia dei classici di sinistra. Nel 1927 fu fondata l’Associazione degli scrittori per l’infanzia, alla quale Charms aderì. L’anno successivo fu proprio lo scrittore a fondare il movimento d’avanguardia «OBÉRIOU», acronimo dell’Unione dell’arte reale, che si caratterizzava per i suoi ideali riconducibili al movimento futurista russo, formato da intellettuali della statura di Velimir Chlebnikov, Kazimir Malevič e Igor Terentiev. Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, Charms cominciò il suo calvario per le persecuzioni che le autorità sovietiche gli riservarono.

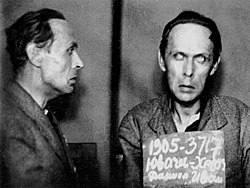

Che cosa veniva contestato a Charms? Da quando aveva iniziato a scrivere brevi racconti e versi anti-razionalisti era stato additato come un elemento di diffusione di idee decadenti e di aspetti morali e valoriali riprovevoli. Le «accuse» dimostrano quanto le dittature si assomiglino nell’utilizzare, per reprimere, aspetti tipicamente umani, intimi e individuali, che riguardano i diritti della persona, le proprie tendenze e libertà. Egli venne dapprima arrestato nel 1931 e inviato a Kursk, fu liberato dopo tre anni di lavori forzati per essere nuovamente arrestato nel 1941, poi internato in manicomio: qui morì di fame e di inedia nel 1942, durante l’assedio di Leningrado a opera delle truppe naziste. Ma l’artefice di questa morte insensata fu Stalin.

Che cosa veniva contestato a Charms? Da quando aveva iniziato a scrivere brevi racconti e versi anti-razionalisti era stato additato come un elemento di diffusione di idee decadenti e di aspetti morali e valoriali riprovevoli. Le «accuse» dimostrano quanto le dittature si assomiglino nell’utilizzare, per reprimere, aspetti tipicamente umani, intimi e individuali, che riguardano i diritti della persona, le proprie tendenze e libertà. Egli venne dapprima arrestato nel 1931 e inviato a Kursk, fu liberato dopo tre anni di lavori forzati per essere nuovamente arrestato nel 1941, poi internato in manicomio: qui morì di fame e di inedia nel 1942, durante l’assedio di Leningrado a opera delle truppe naziste. Ma l’artefice di questa morte insensata fu Stalin.

Charms è uno pseudonimo, sul quale lo studioso Valerij Sažin racconta un aneddoto: il 23 dicembre del 1936 Daniil scrisse nel suo taccuino che il padre, Ivan Pavlovič, «il giorno prima lo aveva avvertito che finché si fosse chiamato Charms sarebbe stato perseguitato dalle difficoltà (cioè dai guai)»2. Pavlovič, da grande conoscitore dell’ebraico quale era, spiegò infatti al giovane Daniil che la parola herem (hrm) significa «escluso dalla comunità», cioè colui che viene rifiutato. Già all’età di 14 anni Daniil firmò una Bibbia, regalatagli proprio dal padre, con questo pseudonimo3.

Di Charms, riabilitato nel 1956, i critici mettono in luce l’indole artistica surreale, paradossale e ironica, sostenendo che abbia rappresentato prima di Ionesco e Brecht tutti gli elementi di una poetica teatrale dell’assurdo e del nonsense. Uno dei suoi racconti più rocamboleschi e divertenti mette in luce quanto sia impossibile trovare nella vita quotidiana e negli uomini una ragione, un senso, se non un’approssimazione evidente del Nulla. Il breve episodio è forse una angosciante metafora di ciò che le autorità sovietiche avrebbero preferito trovare negli intellettuali:

C’era un uomo con i capelli rossi, che non aveva né occhi né orecchie. Non aveva neppure i capelli, per cui dicevano che aveva i capelli rossi tanto per dire. Non poteva parlare, perché non aveva la bocca. Non aveva neanche il naso. Non aveva addirittura né braccia né gambe. Non aveva neanche la pancia, non aveva la schiena, non aveva la spina dorsale, non aveva le interiora. Non aveva niente! Per cui non si capisce di chi si stia parlando. Meglio allora non parlarne più.4

La genialità di questo autore non va trovata solo nei contenuti, e in particolare nella sua capacità di cogliere nel quotidiano la tragedia umana. Egli è artefice di un linguaggio e di una «parola» che stabiliscono una visione specifica del mondo, consapevole e studiata, che tende alla costruzione di soggetti poetici attraverso le loro gesta quotidiane. La ripetitività di alcune dinamiche mette in risalto l’insensato ordinario che ci rende partecipi di epopee umane solo apparentemente inspiegabili. In fondo a tutto questo risiede il senso del proibito e l’opposizione a qualcosa di già dato o imposto dal potere. In qualche modo la sua attitudine sociale e culturale è ascrivibile a una idea libertaria del mondo e delle sue relazioni. La critica al potere che Charms compie non è né strutturata né organizzata, ma coerente fino all’estremo con la sua concezione di letteratura, di poesia e di teatro.

Bisogna però meglio intendere il clima di repressione nell’Unione sovietica del tempo. Per dare una giusta dimensione del fenomeno della censura, infatti, è ineludibile chiarire che la presa del potere da parte dei bolscevichi pregiudicò irrimediabilmente la vita culturale a San Pietroburgo, città di residenza di Charms e di una infinita schiera di intellettuali e artisti. Uno dei primi decreti del governo rivoluzionario poneva fine alla libertà di stampa nel febbraio del 1917. Un decreto del 10 novembre dello stesso anno, emanato tre giorni dopo la presa del Palazzo d’Inverno, sanciva il controllo totale sulla libertà di parola e vietava qualsiasi attività di stampa ritenuta antibolscevica. Infatti dopo l’iniziale entusiasmo per l’avanguardia culturale in tutti i settori dell’arte, nel ventennio successivo, fino agli anni Trenta, gli intellettuali verranno ridotti alla sudditanza ideologica e indirizzati alla volontà del partito5. Fu il passaggio alla ideologica «dittatura del proletariato» nelle arti, con l’intervento di organizzazioni quali la Rapp: da questo momento «si consuma un autentico martirio della memoria letteraria russa»6. La letteratura ufficiale, che comunque produce un enorme materiale artistico, doveva essere concepita da tutti come «la mobilitazione delle masse attorno ai principali obiettivi della propaganda del partito»7.

Bisogna però meglio intendere il clima di repressione nell’Unione sovietica del tempo. Per dare una giusta dimensione del fenomeno della censura, infatti, è ineludibile chiarire che la presa del potere da parte dei bolscevichi pregiudicò irrimediabilmente la vita culturale a San Pietroburgo, città di residenza di Charms e di una infinita schiera di intellettuali e artisti. Uno dei primi decreti del governo rivoluzionario poneva fine alla libertà di stampa nel febbraio del 1917. Un decreto del 10 novembre dello stesso anno, emanato tre giorni dopo la presa del Palazzo d’Inverno, sanciva il controllo totale sulla libertà di parola e vietava qualsiasi attività di stampa ritenuta antibolscevica. Infatti dopo l’iniziale entusiasmo per l’avanguardia culturale in tutti i settori dell’arte, nel ventennio successivo, fino agli anni Trenta, gli intellettuali verranno ridotti alla sudditanza ideologica e indirizzati alla volontà del partito5. Fu il passaggio alla ideologica «dittatura del proletariato» nelle arti, con l’intervento di organizzazioni quali la Rapp: da questo momento «si consuma un autentico martirio della memoria letteraria russa»6. La letteratura ufficiale, che comunque produce un enorme materiale artistico, doveva essere concepita da tutti come «la mobilitazione delle masse attorno ai principali obiettivi della propaganda del partito»7.

Charms si distingue per la coerenza espressiva e la tecnica sperimentale che hanno determinato il suo originale impegno nella ricerca poetica. «Rifiuto il flusso logico dei pensieri», diceva, e citava come un mantra la sua indisponibilità ad accettare diktat del potere: «ci cacciano per aver infranto le regole abituali della riflessione sul senso delle cose»8. Sempre Valerij Sažin ci fa notare che la poesia di Charms ha consapevolmente una struttura «caotica» e che può essere definita come «alogica» nella punteggiatura e nell’ortografia. L’ortografia «non corretta» serve a privare del significato lessicale convenzionale ciò che si vuole dire in termini di contenuti9. Charms lascia parlare la natura, gli animali, gli oggetti, prendendosi cura di queste «altre lingue» che non sono le nostre. Questa geniale attività comunicativa fa di lui un esponente della letteratura mondiale di cui non possiamo fare a meno, anche perché unico era il suo approccio nei testi connotati da «alogismo fonetico», comunemente detto «nonsense». In quei mesi molte poesie vengono lette su fogli dattiloscritti o, addirittura, in versione manoscritta, da una serie di intellettuali come Marina Cvetaeva, Innokentij Annenskij, Sergej Esenin, Maksimilian Vološin, Vladislav Chodasevič, Andrej Belyj, Michail Kuzmin, Vadim Šeršenevic, Osip Mandel’štam. La censura mette al bando scrittori, artisti, idee deviate, e anche interi movimenti come il formalismo. La stampa indipendente e l’editoria privata viene decapitata dal Glavlit. Lo stesso vale per la stampa estera e per quello che gli scrittori emigrati inviavano in patria. In questo quadro Charms si poneva come uno dei maggiori oppositori politici sul piano estetico, mettendo in luce l’impossibilità per un’artista di mediare i valori della cultura di massa sovietica. Come prova di questo credo inalienabile di Charms, si suole ricordare un testo poetico che funge da testimonianza:

Sono il genio dei discorsi ardenti

Il signore dei discorsi indipendenti

Lo zar delle bellezze insensate

Il Dio delle altezze eclissate

Il signore dei pensieri indipendenti

Il flusso delle gioie splendenti.

Quando getto il mio sguardo sulla folla,

La folla come un oggetto si sblocca

E intorno a me, come ad una colonna,

Sta la muta folla.

La folla come un uccello si sblocca

E io la spazzo via come un rifiuto.

[1935]

La genialità di questo autore non si estrinseca soltanto in poesia o nei suoi racconti. Egli crea anche dei testi teatrali fra i più interessanti della sua epoca, dalle pièce per il Teatro delle Marionette alle sceneggiature cinematografiche. Valerij Sažin parla di una struttura «dialogica interna ed esterna»10 e afferma che le ragioni di questa scelta di scrittura è riscontrabile nella Commedia della città di Pietroburgo. Il caos è il filo conduttore che nelle sue pièce fa da contraltare ai frammenti che si susseguono. Questi ultimi ben si adattano alle azioni spontanee e immediate dei personaggi che Charms costruisce in una dinamica incoerente dal punto di vista logico. Un aspetto importante delle sue opere teatrali è l’interazione tra personaggi storici di diverse epoche della storia russa ugualmente portatori del seme della violenza, secondo la sua visione di un ordine mondiale conflittuale, ricco di insensate dinamiche e tragedie di vario genere, che denotano quanto la sua lettura sia di una attualità sconcertante.

Nella biografia di Charms importante è la sua relazione con le donne e il sesso, e molti sono i testi che riconducono al suo immaginario erotico. Per Charms è ossessivo il richiamo al cunnilingus perpetrato alle donne e alle sue due mogli, ma anche preteso da lui e specificato in molte delle sue poesie. Addirittura in alcuni testi dedicati ai bambini traspaiono chiaramente riferimenti erotici con connotazioni anche folcloristiche (il samovar, l’acqua bollente), oltre che nei testi specificamente letterari, dove sono frequentemente intessuti legami fra la penna e il fallo, fra il coito e il processo creativo e così via11. Le sue elucubrazioni erotiche in versi ben si ritrovano nelle poesie transmentali del 1925. Si ricorda, inoltre, un’opera determinante per la ricostruzione dell’ambiente letterario e culturale di quegli anni, partorita quando Charms, insieme ai suoi amici Aleksandr Vvedenskij, Nikolaj Zabolockij, Nikolaj Olejnikov, Jakov Druskin, si incontrava presso un altro amico sistematicamente per discutere: Leonid Lapavskij. Nasce da questi incontri un libro, Conversazioni.

Nella biografia di Charms importante è la sua relazione con le donne e il sesso, e molti sono i testi che riconducono al suo immaginario erotico. Per Charms è ossessivo il richiamo al cunnilingus perpetrato alle donne e alle sue due mogli, ma anche preteso da lui e specificato in molte delle sue poesie. Addirittura in alcuni testi dedicati ai bambini traspaiono chiaramente riferimenti erotici con connotazioni anche folcloristiche (il samovar, l’acqua bollente), oltre che nei testi specificamente letterari, dove sono frequentemente intessuti legami fra la penna e il fallo, fra il coito e il processo creativo e così via11. Le sue elucubrazioni erotiche in versi ben si ritrovano nelle poesie transmentali del 1925. Si ricorda, inoltre, un’opera determinante per la ricostruzione dell’ambiente letterario e culturale di quegli anni, partorita quando Charms, insieme ai suoi amici Aleksandr Vvedenskij, Nikolaj Zabolockij, Nikolaj Olejnikov, Jakov Druskin, si incontrava presso un altro amico sistematicamente per discutere: Leonid Lapavskij. Nasce da questi incontri un libro, Conversazioni.

Tuttavia Charms e la sua opera sono giunti al capolinea. Qualcuno del gruppo dice che la compagnia è sciolta non per volontà, ma perché è valido il detto «si salvi chi può». Lo stesso Charms, d’altro canto, scrive: «Ecco un gruppo di amici abbandonati dalla sorte: per ognuno ascoltare il discorso dell’altro è ripugnante; non essere se stessi, non saltare più forte, non scacciare la noia dalla spalla con una beffa graffiante». In un’altra poesia, A Olejnikov, lo scrittore amareggiato parla della sua delusione in amicizia. La sua è una crisi più profonda: sensibile e fragile com’era, Charms si avvia a discendere negli inferi senza fare mai più ritorno. Per tutte le arti era necessario stabilire un unico canone in cui l’inventiva e la sperimentazione non trovavano più casa. A nessuno poteva essere concesso nulla se non un servizio collettivo per il partito. Sulla testa di Charms e di quelli come lui bisognava passare: c’era la Rivoluzione da difendere dal nemico in agguato.

Daniil Charms, Disastri, traduzione e cura di Paolo Nori, Utet, Torino 2022. ↩

Id., Incendio, a cura di Simonetta De Bartolo, prefazione di Paolo Nori, Sandro Teti Editore, Roma 2022, p. 11. ↩

Ibid. ↩

Ivi, p. 7. ↩

Marco Sabbatini, Leningrado Underground, testi poetiche samizdat, Writeup, Roma 2020, pp. 22-24. ↩

Ivi, p. 22. ↩

Ibid. ↩

D. Charms, Incendio cit., p. 11. ↩

Ivi, p. 12. ↩

Ibid. ↩

Ivi, p. 15. ↩