di Sandro Moiso

György Lukács, Lenin, con un saggio introduttivo di Emilio Quadrelli e una lezione di Mario Tronti, DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 190, 18 euro

György Lukács, Lenin, con un saggio introduttivo di Emilio Quadrelli e una lezione di Mario Tronti, DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 190, 18 euro

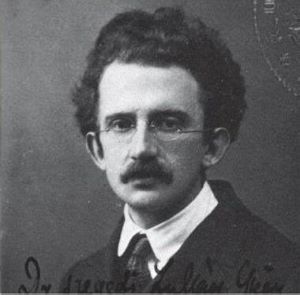

La recente ripubblicazione da parte di DeriveApprodi del testo su Lenin di György Lukács (1885-1971), accompagnato da una corposa introduzione di Emilio Quadrelli (1956-2024) oltre che da un’appendice contenente una lezione di Mario Tronti, permette, tra le tante altre cose, di riflettere approfonditamente sui temi dell’eresia e dell’ortodossia nell’ambito della teoria marxista.

In questo contesto, secondo chi qui scrive, si possono rivelare di grande acume le riflessioni di Lukács e Quadrelli sul significato rivestito dall’imperialismo all’interno del pensiero di Lenin, all’epoca fenomeno, appena definito nelle sue linee essenziali dal testo del liberale inglese John A. Hobson del 1902 (Imperialism), che aveva contribuito a dare vita ad una “prima globalizzazione” del mercato e dell’economia mondiale grazie anche a comunicazioni più rapide ed efficienti e all’integrazione dei paesi non industrializzati nell’orbita dei processi industriali, come fornitori di materie prime. Motivo per cui continenti interi e vaste regioni del globo furono stravolte per adattare l’ambiente e la popolazione all’estrazione di metalli o altre materie prime oppure per avviare monoculture estese (cotone, caffè, tè, caucciù, cacao) destinate a rifornire le industrie di trasformazione e i mercati europei, ma servendo anche come mercati in cui riversare il surplus di merci e manufatti prodotti dalle fabbriche europee.

Anche se l’espansione imperiale inglese risaliva a ben prima, preceduta da quella coloniale portoghese, spagnola e olandese, sarebbe stato il Congresso di Berlino, svoltosi tra il 15 novembre del 1884 ed il 26 febbraio del 1885, a rendere visibili gli appetiti espansionistici dei governi ed degli imperi europei con la spartizione (con carte geografiche, righelli, squadre e squadrette “nautiche” alla mano) del continente africano. Una sorta di grande nulla o di carta geografica bianca e “muta” cui solo la volontà degli imperialismi europei avrebbe “potuto” dare un volto e un senso compiuto, secondo le logiche di quello che all’epoca veniva indicato come white man burden ovvero il compito dell’uomo bianco di civilizzare il resto del mondo.

Detto questo però, e facendo ancora un passo indietro, occorre ricordare come questo fenomeno e questa tendenza irrefrenabile del capitalismo ad ampliare il mercato mondiale, sfondando i confini e i limiti delle nazioni e delle tradizioni locali, fosse già stato ampiamente annunciato da Karl Marx e Friedrich Engels nel loro Manifesto del Partito Comunista pubblicato nel 1848.

La scoperta dell’America, la circumnavigazione dell’Africa crearono alla sorgente borghesia un nuovo terreno. Il mercato delle Indie orientali e della Cina, la colonizzazione dell’America, gli scambi con le colonie, l’aumento dei mezzi di scambio e delle merci in genere diedero al commercio, alla navigazione, all’industria uno slancio fino allora mai conosciuto, e con ciò impressero un rapido sviluppo all’elemento rivoluzionario entro la società feudale in disgregazione.

[…] il vapore e le macchine rivoluzionarono la produzione industriale. All’industria manifatturiera subentrò la grande industria moderna; al ceto medio industriale subentrarono i milionari dell’industria, i capi di interi eserciti industriali, i borghesi moderni.

La grande industria ha creato quel mercato mondiale, ch’era stato preparato dalla scoperta dell’America. Il mercato mondiale ha dato uno sviluppo immenso al commercio, alla navigazione, alle comunicazioni per via di terra. Questo sviluppo ha reagito a sua volta sull’espansione dell’industria, e nella stessa misura in cui si estendevano industria, commercio, navigazione, ferrovie, si è sviluppata la borghesia, ha accresciuto i suoi capitali e ha respinto nel retroscena tutte le classi tramandate dal medioevo1.

Gli stessi autori, negli anni seguenti, avrebbero poi ancora concentrato un parte dei loro studi sugli effetti del colonialismo europeo sia sull’India che sulla Cina, in particolare sulla distruzione della manifattura artigianale indiana dei tessuti a causa della diffusione sul mercato asiatico di quelli fabbricati in Inghilterra con il cotone proveniente dalle colonie (India compresa)2.

Ed è a partire da questo punto che si può aprire il confronto con le considerazioni di Lukács e Quadrelli contenute in una parte del testo qui recensito. Così, come afferma Quadrelli fin dalla prima pagina della sua introduzione:

Nel febbraio del 1924, a poche settimane dalla morte di Lenin, Gyorgy Lukács dà alle stampe il pamphlet Lenin. Teoria e prassi nella personalità di un rivoluzionario. Un centinaio di pagine scritte di getto che, come proveremo ad argomentare, si mostrano uno dei testi piu ricchi e densi della teoria politica marxiana dell’intero novecento. La sua complessità e ricchezza è tale da rivestire ancora nel presente molto di più di una semplice curiosità e ancor meno l’ennesimo omaggio malinconico al mondo di ieri. Se c’è una cosa che nel testo di Lukacs sorprende e assieme stupisce e la sua attualità. […] Composizione di classe, forma-partito, la questione dello Stato, la cornice politica propria dell’imperialismo e via dicendo lo rendono un testo che ha ben poco di datato. Consegnare e rinchiudere questo saggio nell’ipotetico scaffale dei pensatori del passato come tributo al mondo di ieri significa non avere compreso nulla di Lukacs e ancor meno del suo Lenin (e in fondo di Lenin stesso), ed e forse qui che la questione lascia i panni della schermaglia teorica per farsi battaglia politica a tutto tondo del e sul presente. Qui si pone la rigida contrapposizione tra l’attualità della rivoluzione e i suoi becchini. Qui si pone la drastica cesura tra la soggettività dei rivoluzionari e l’oggettivismo e il determinismo dei socialdemocratici di ieri e di oggi. Qui si pone la differenza tra l’essere e lo stare sul filo del tempo della rivoluzione e l’assunzione del tempo reificato del capitale come unica dimensione possibile.(( E. Quadrelli, György Lukács, Un’eresia ortodossa. L’attualità dell’inattuale in G. Lukács, Lenin, DeriveApprodi, Bologna 2025, p. 5 e p. 14. )).

L’attualità di György Lukács di cui parla Quadrelli è costituita non soltanto dal rilevare come ogni procedimento teorico e pratico rivoluzionario debba porsi come eretico rispetto all’ortodossia spesso predicata da chi si ritiene custode di un ordine immutabile, anche della prassi rivoluzionaria, ma anche nelle pagine dedicate proprio all’Imperialismo di Lenin3, in cui quanto detto appena prima si esplica in maniera sorprendente. Afferma infatti il filosofo ungherese:

La concezione leniniana dell’imperialismo ha il carattere apparentemente paradossale di essere un’importante operazione teorica, senza per altro contenere molto di realmente nuovo se considerata come teoria puramente economica. Per più aspetti si fonda su Hilferding, e da un punto di vista meramente economico non regge affatto, per profondità e grandiosità, al paragone con la straordinaria prosecuzione a opera di Rosa Luxemburg della teoria marxiana della riproduzione. La superiorita di Lenin sta nel fatto di essere riuscito – e questa è un’impresa teorica senza paragone – a collegare concretamente e organicamente la teoria economica dell’imperialismo con tutte le questioni politiche contemporanee; a fare della struttura economica della nuova fase un filo conduttore per l’insieme delle azioni pratiche in un orizzonte cosi decisivo. Per questo egli respinge durante il conflitto talune concezioni ultrasinistre di comunisti polacchi come «economismo imperialistico». Perciò la sua critica e il suo rifiuto della concezione kautskiana dell’«ultraimperialismo», una teoria che confidava in un pacifico trust mondiale del capitale, verso il quale la guerra mondiale rappresenta un passaggio «casuale» e neppure «appropriato», culmina nella critica a Kautsky per aver separato l’economia dell’imperialismo dalla sua politica4.

Una discussione sorta all’interno della socialdemocrazia russa già in occasione degli eventi della rivoluzione del 1905, in cui si manifestarono sempre più apertamente le differenti visioni e prospettive dell’ala menscevica e di quella bolscevica.

La separazione tra destra e sinistra nel movimento operaio comincia sempre, anche al di fuori della Russia, con l’assumere la forma di una discussione sul carattere generale dell’epoca. Una discussione cioè volta a stabilire se determinati fenomeni economici, che si presentano in modo sempre piu chiaro (concentrazione capitalistica, importanza crescente dei grandi istituti finanziari, colonizzazione ecc.) rappresentino soltanto accrescimenti quantitativi del normale sviluppo del capitalismo, o se vada scorta in essi l’imminenza di una nuova epoca del capitalismo; se le guerre sempre piu frequenti (guerra dei boeri, guerra ispano-americana, russo-giapponese ecc.) che seguono a un periodo di relativa pace siano da considerare come fatti «casuali» ed «episodici», o se non si debba scorgere i primi segni di un periodo di guerre sempre piu violente. E infine: se lo sviluppo del capitalismo è giunto per questa via in una nuova fase, sono sufficienti i vecchi metodi di lotta a valorizzare i suoi interessi di classe in queste nuove condizioni? E quindi, quelle nuove forme di lotta di classe che sono sorte prima e durante la rivoluzione russa (scioperi in massa, insurrezione armata) sono eventi di significato solo locale e speciale, o magari «errori» e smarrimenti o vi si debbono scorgere i primi spontanei tentativi delle masse, suggeriti da un giusto istinto di classe, di adeguare il comportamento alla situazione mondiale?

E’ nota la risposta pratica di Lenin a questo intreccio complesso di questioni. Essa si espresse nel modo piu chiaro con la lotta da lui intrapresa al Congresso di Stoccarda […] perché la II Internazionale prendesse una posizione chiara e irriducibile contro la minaccia di una guerra imperialistica. Egli cercò di orientare questa presa di posizione secondo la questione di cosa si dovesse fare contro questa guerra5.

Se la posizione di Lenin e della Luxemburg tendeva a sottolineare la novità e il pericolo certo di guerra contenuta nella fase imperialista dello sviluppo capitalistico, è altrettanto vero che il titolo dell’opera leniniana, che definiva l’imperialismo come fase suprema del capitalismo, metteva altrettanto in guardia dal fatto che coloro che si dichiaravano marxisti, ma che riponevano le proprie speranze o i timori nella capacità del capitale di controllare tutte le proprie contraddizioni, dall’ultraimperialismo di Kautsky allo Stato Imperialista delle Multinazionali (SIM) teorizzato alla fine degli anni Settanta del ‘900 dalle BR, da quel momento avrebbero dovuto invece confrontarsi con una fase di guerra e competizione commerciale in cui tutti gli attori, vecchi e nuovi, avrebbero cercato di accaparrarsi con ogni mezzo le risorse e i mercati, oltre che la manodopera a basso costo, del mondo intero.

Fatto che presumeva che l’unico freno a questa competizione mondiale per il trionfo dei capitali nazionali o sovranazionali sarebbe stata costituita dalla rivoluzione proletaria internazionale. Nelle forme di cui i rivoluzionari avrebbero dovuto individuare le linee di tendenza da cui trarre la necessaria linea di condotta del partito dell’insurrezione. Per comprendere questo aspetto, ci soccorre quanto scrive, ancora, Emilio Quadrelli nell’introduzione.

Fatto che presumeva che l’unico freno a questa competizione mondiale per il trionfo dei capitali nazionali o sovranazionali sarebbe stata costituita dalla rivoluzione proletaria internazionale. Nelle forme di cui i rivoluzionari avrebbero dovuto individuare le linee di tendenza da cui trarre la necessaria linea di condotta del partito dell’insurrezione. Per comprendere questo aspetto, ci soccorre quanto scrive, ancora, Emilio Quadrelli nell’introduzione.

Il paragrafo dedicato al modo in cui Lenin legge la fase imperialista si mostra di gran lunga come la parte più politica dell’intero pamphlet […] Tanto Hilferding, dal quale Lenin riprende molto, quanto Luxemburg, che ha sicuramente affrontato la questione con ben altro respiro, sono sotto questo aspetto, ricorda Lukacs, di gran lunga superiori al lavoro di Lenin. Ciò che però lo differenzia da questi e si può dire da tutti coloro che si sono trovati ad affrontare la questione imperialismo è la capacità di andare al cuore del politico, di individuare cioè la caratteristica essenziale della nuova cornice storica e tutte le ricadute che questa si porta appresso. L’isolamento politico cui Lenin andò incontro non solo nel 1914 ma ancora dopo, testimoniano – proprio nel modo politico in cui affronta la questione imperialismo – esattamente la rottura che apportò dentro tutto ciò che, in qualche modo, si richiamava al marxismo. Si tratta in fondo di qualcosa di comprensibile poiché Lenin incarna esattamente una frattura storica dentro la teoria marxiana: l’unico che ha mostrato di stare sempre sul filo del tempo e con questo portare il marxismo dentro la fase imperialista.

Con queste lenti, sottolinea Lukacs, va letto il suo lavoro sull’imperialismo ma non solo. Proprio in questo testo teoricamente minore Lenin mostra tutta la ricchezza politica che sta alla base della sua complessiva elaborazione teorica. La lucidità politica dell’Imperialismo leniniano è esattamente il punto d’approdo di un metodo elaborato nel corso della sua militanza politica abissalmente distante dall’intero mondo socialdemocratico. Questa differenza che sino allo scoppio della guerra aveva potuto rimanere compresa come tendenza dentro la grande famiglia socialdemocratica, adesso non può più essere racchiusa in un contenitore dove le diverse tendenze hanno cessato di essere tranquille esposizioni di punti di vista semplicemente diversi, per farsi, invece, fronti di combattimenti. Dentro la guerra imperialista le tendenze diventano le armi teoriche, politiche e organizzative di schieramenti di classe immediatamente nemici. L’isolamento politico cui va incontro Lenin rappresenta esattamente l’isolamento del proletariato internazionalista dei paesi imperialisti e delle masse subalterne delle colonie nei confronti di tutte le classi sociali cointeressate al macello imperialista. Tuttavia il settarismo leniniano, mai così evidente come in questa fase secondo le pletore dei suoi critici, di lì a poco si mostrerà come il settarismo della rivoluzione del proletariato internazionalem e dei popoli colonizzati e la sua teoria la sola in grado di armare i subalterni dentro l’obiettivo scenario della guerra civile rivoluzionaria internazionale6.

Con questo sguardo Lenin, già nel 1916, metteva in riga sia tutti coloro che credevano in una sorta di superimperialismo capace di governare il mondo al di là delle proprie contraddizioni o, udite udite, in una odierna idea di globalizzazione occidentale e americana ancora capace di dirimere i propri contrasti interni scaricandoli sui propri avversari, ma anche coloro che dalle teorie della stessa Luxemburg sui limiti del mercato mondiale e di quelle di radicale interpretazione delle conseguenze della caduta tendenziale del saggio di profitto facevano, o fanno ancora, derivare l’assunto di una inevitabile crollo della forma sociale e politica capitalista, senza bisogno dell’azione insurrezionale e cosciente dei suoi affossatori.

Infatti, se parlare di globalizzazione ha un senso ancora oggi non è tanto per la progressiva riduzione, da parte di molti paesi, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali considerato che la libertà di movimento dei capitali raggiunta verso la fine del 20° secolo è paragonabile a quella degli anni precedenti la Prima guerra mondiale, quando si era realizzato un alto grado di integrazione dei mercati finanziari (nel 1913 i rapporti tra i flussi totali di capitali e il commercio o la produzione mondiale erano superiori a quelli degli anni 1970). Piuttosto, se si vuole trovare la vera novità costituita dalla globalizzazione questa va individuata nella perdita di centralità dello stato-nazione, anche nei paesi che fino alla fine del XX secolo avevano utilizzato la propria forma e forza “nazionale” per opprimere gli altri con sistemi direttamente o indirettamente coloniali.

Da tempo siamo di fronte a qualcosa che ha trasformato il mondo in maniera non meno radicale di quanto lo sviluppo del capitalismo avesse comportato […] La globalizzazione e tutto ciò che si è portata dietro ha decisamente posto in archivio il mondo di ieri. Le conseguenze di ciò sono immense e non possono essere certo trattate in quattro battute, tuttavia e possibile evidenziarne alcuni aspetti che, almeno per i nostri mondi, si mostrano particolarmente laceranti. Parliamo dell’Europa occidentale e della sua storia piu recente. Ciò che appare per prima cosa evidente e l’eclissarsi di quella particolare forma statuale nota come Stato-nazione e di quel modello sociale che, per gran parte del Novecento, l’ha accompagnato, il welfare state. Tutte le classi sociali sono state investite da questo vortice il quale, in poche battute, ha detto che il mondo di ieri non esiste più. L’era globale non è un semplice passaggio interno a un modello, non è una pallida riforma, ma una rivoluzione, un salto epocale a tutti gli effetti. Nulla è più come prima. Lo stare dentro e contro torna a essere il cuore del dibattito politico contemporaneo7.

Qui si pone un altro problema politico di non poco conto, riguardante sia la composizione di classe che il ruolo che la classe deve svolgere, contro e fuori lo Stato-nazione e i richiami della sirene “populiste”.

Di fronte a quanto accade, pur con tutti i difetti del caso, sembra di risentire le medesime argomentazioni sorte in Russia di fronte all’irrompere del capitalismo. Da una parte i populisti che difendono strenuamente il mondo di ieri e che, in contemporanea, tendono a rendere eterni i soggetti sociali di quell’epoca; dall’altra i fautori del progresso che cantano le lodi di un capitalismo definitivamente liberatosi da ogni vincolo. Tutto, come allora, sembra compresso entro questa strettoia. A ben vedere anche le argomentazioni di ieri, pur con tutte le tare del caso, non sono tanto distanti da quelle del presente: la difesa del passato, per di più infarcito di narrazioni al limite del mitologico, contro il – non meno fantasioso – divenire radioso di una modernità emancipata da ogni vincolo. In pratica la contrapposizione tra la difesa dei proletariati nazionali europei e di quella particolare forma-Stato all’interno della quale erano ascritti, e l’imporsi dell’individuo completamente individualizzato e portatore di non secondari diritti civili e una forma statuale emancipatasi da ogni funzione sociale. Uno Stato snello il cui compito si limita a compiti militari e di polizia senza alcuna intromissione nella vita degli individui. Comunitaristi da una parte, liberalisti dall’altra, popolo contro individuo, Stato contro mercato e cosi via. I modi in cui questa apparente strettoia sembra porsi rimandano a un aut aut che non ammette vie di fuga. Lo stesso dibattito politico contemporaneo sintetizzabile in sovranisti ed europeisti sembrerebbe inchiodare la realtà entro le strettoie di queste forche caudine. Forse non è neppure un caso che il termine populismo sia tornato prepotentemente in auge8.

L’esaltazione del “popolo” in prossimità di una guerra risulta particolarmente importante dal punto di vista della politica antagonista e di classe poiché è tesa a sostituire, con un elemento mitico utile ai nazionalismi, la moralità e/o coscienza antibellicista delle classi che dovrebbero essere destinate a cancellare i miti e i caratteri principali del capitale con un colpo di spugna definitivo. Ed è per questo che, nel prosieguo della riflessione di Quadrelli sul testo di Lukács, occorre ancora ritornare a Lenin e, addirittura, alla guerra russo-giapponese.

Sin dai primi bagliori della conflittualità imperialista, la guerra russo-giapponese, Lenin coglie l’essenza del secolo da poco iniziato. Lo sviluppo del capitalismo sta iniziando a porre sulla scena storica nuove potenze politiche, economiche e militari che non potranno far altro che entrare in aperto conflitto con i vecchi potentati. La guerra vittoriosa del Giappone contro la Russia è la prima corposa avvisaglia di tutto ciò. Il mondo non può che andare incontro a una nuova definizione delle gerarchie di potenza. La guerra è all’ordine del giorno. Questa guerra, proprio per i mille fili che intrecciano il movimento dei capitali nella fase imperialista, non potrà che assumere una dimensione internazionale. Tutte le nazioni, quasi inconsapevolmente, non potranno far altro che finirci dentro. Ciò ha delle ricadute non secondarie e, in particolare, a farsi centrale per tutte le classi sociali è la dimensione della politica internazionale. La politica da cortile di casa ha cessato di esistere, nella fase imperialista abbandona i panni caserecci per divenire politica internazionale a tutto tondo. […] Certo, il mondo che ha di fronte Lenin è ancora limitato perché gran parte di questo è nella condizione della colonia e non può essere altro che oggetto delle mire imperialiste di un numero ristretto di paesi i quali, per lo più, sono concentrati nel vecchio continente. La divisione tra i paesi industrializzati e finanziariamente potenti e il resto del mondo è enorme tanto che, almeno inizialmente, l’Europa è il centro del conflitto. Sono le consorterie imperialiste europee a dare il la alla guerra ed è tra queste che il pianeta dovrà essere spartito. L’apparizione delle repubbliche sovietiche da un lato e dall’altro l’irrompere degli Usa, la nuova grande potenza imperialista in ascesa, saranno gli effetti non voluti, neppure minimamente pensati e immaginati, da quelle forze che nell’agosto del ’14 avevano dato fuoco alle polveri e che finiranno con il dare al sistema mondo un assetto del tutto diverso da quanto andato in scena nell’agosto del ’14 e quello che al termine del conflitto sarà ovvio ed evidente a tutti. Lenin, per molti versi, aveva anticipato tutto questo già nel 1905.

Ciò che egli coglie, sin dal conflitto russo-giapponese, sono le immediate ricadute internazionali che stanno alla base di questo passaggio. L’imperialismo ha posto in relazioni strettissime tutte le potenze imperialiste, non esistono piu interessi nazionali perché industria e finanza hanno ormai una composizione transnazionale. La Russia, ad esempio, contro il Giappone combatte grazie a dei capitali francesi e il risultato di quel conflitto, per forza di cose, non sarà contenibile entro i confini dell’impero zarista. Ma la vittoria del Giappone, a sua volta, non è un semplice fatto nazionale. La vittoria del Giappone formalizza l’ascesa di una nuova potenza imperialista dentro la contesa internazionale che avrà ricadute non secondarie sulla politica imperialista di tutte le potenze europee in Asia9.

Da questo punto di vista la globalizzazione non ha fatto altro che portare alle estreme conseguenze quanto già contenuto negli avvenimenti, e nelle guerre, del secolo precedente. Immaginare oggi una sorta di gerarchia assoluta delle potenze imperialiste, continuando a porre in cima gli Stati Uniti e la loro “volontà di potenza”, rischia di intrappolare ancora una volta il proletariato internazionale in una battaglia che non gli appartiene, sia che si tratti di difendere l’Occidente con i suoi valori che le potenze “ex-emergenti” che potrebbero essere soltanto quelle dominanti di domani.

La guerra, quindi, costituisce nella fase dell’imperialismo “globalizzato” un elemento dirompente e dirimente rispetto al quale non vi può essere altra risposta che l’insurrezione e la trasformazione della stessa in guerra di classe contro il Capitale e il suo Stato. Mai a difesa dello stesso, sia che questo si collochi in Occidente oppure in Oriente.

K. Marx, F. Engels, Borghesi e proletari, sezione prima del Manifesto del Partito Comunista, 1848. ↩

Si vedano in proposito: K. Marx, F. Engels, India, Cina, Russia. Le premesse per tre rivoluzioni, a cura di Bruno Maffi, il Saggiatore, Milano (prima edizione 1960 – nuova edizione, con un’introduzione di M. Maffi, 2008) In particolare sullo spostamento della coltivazione di tè dalla Cina all’India e sulla successiva espansione della coltivazione dell’oppio, si veda il recentissimo A, Ghosh, Fumo e ceneri. Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell’oppio, Giulio Einaudi editore, Torino 2025. ↩

V.I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, 1916. ↩

G. Lukács, op. cit., p. 117. ↩

Ibidem, pp.115-116. ↩

E. Quadrelli, Imperialismo, guerra civile internazionale, insurrezione in G. Lukács, op. cit., pp. 39-40. ↩

E. Quadrelli, Dal «popolo» al popolo. Il proletariato come classe dirigente in op. cit., p. 25. ↩

Ivi, pp. 25-26. ↩

E. Quadrelli, op. cit., pp. 41-42. ↩