di Gioacchino Toni

Luca Pisapia, Uccidi Paul Breitner. Frammenti di un discorso sul pallone, Edizioni Alegre, Roma, 2018, pp. 285, € 16,00

Luca Pisapia, Uccidi Paul Breitner. Frammenti di un discorso sul pallone, Edizioni Alegre, Roma, 2018, pp. 285, € 16,00

«[Nell’Italia degli anni Settanta] mentre la militanza politica dal basso comincia a occupare le gradinate degli stadi, l’estrema sinistra intellettuale, al di là di rarissime eccezioni, non coglie l’attimo per entrare all’interno dei meccanismi di quella che è già la più importante industria culturale del paese, lasciandola in mano ai padroni che possono, attraverso essa, produrre il discorso dominante. Proprio quando nasce la critica militante al cinema, e la riscoperta gramsciana permette di individuare nell’arte e nelle cultura una potente arma ideologica in grado di condizionare e reprimere il desiderio, nessuno si degna di decostruire la nascente industria del pallone, destinata in pochi anni a soppiantare il cinema per facilità di produzione e consumo. […] Nessuno si occupa di abbattere la quarta parete tra palcoscenico calcistico e spettatore, alla maniera di Bertold Brecht, e il pallone rimane il dispositivo ideologico più potente in mano al capitale: la sublime fabbrica dell’alienazione»

Questo non è il loro libro, diciamolo subito a tutti gli appassionati di calcio in preda a quella sorta di saudade pallonara per uno sport che sembra essere scomparso insieme alla loro infanzia, saudade che incredibilmente ritengono di aver contratto anche tanti appartenenti a generazioni che di quel calcio hanno soltanto sentito racconti credibili come le avventure estive spacciate in una bottega di barbiere d’altri tempi. Nei Frammenti di un discorso sul pallone di Luca Pisapia chi si sente orfano di un calcio precedente quello moderno non troverà alcuna carrellata nostalgica su di uno sport praticato quando ancora i mulini erano bianchi, quando a piedi nudi si giocava nei prati delle tante via Gluck prima che l’erba si tramutasse in città, o quando ancora gli orari dei derby non li decidevano le pay tv. Per certi versi è come se questo libro ci ricordasse invece come quei mulini fossero tutt’altro che bianchi, come in quei prati di periferia in realtà ci si spaccava la schiena senza tanta poesia e come le partite viste in bianco e nero con una Brionvega Algol portatile da undici pollici con deflessione a novanta gradi inclinato per facilitarne la visione non celassero romanticamente tra i transistor un calcio e un mondo tanto migliori di quelli nascosti tra i processori delle attuali Smart TV da un centinaio di pollici ad altissima risoluzione.

Convinto dell’attuale impossibilità di un discorso organico sul pallone, è attraverso una serie di frammenti sul discorso che Pisapia prova a restituirne la complessità limitandone al contempo ogni pretesa di sistematizzazione con un libro dotato di una struttura narrativa in cui si intrecciano personaggi reali e immaginari, finzione e fatti documentati, calcio e politica, economia e media. Tentando di rendere verosimile il vero e viceversa l’autore intende palesare la presenza della lunga mano del capitale sullo sport più seguito al mondo, mano che muove i fili dei grandi eventi spettacolari in mondovisione al duplice scopo di creare profitto e plagiare immaginari celando il dietro le quinte impresentabile.

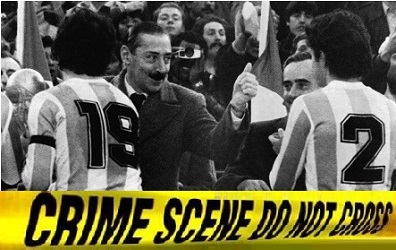

L’apertura spetta al Mundial argentino del 1978, quello giocato sulla pelle di quei desaparecidos torturati e assassinati nel corso del Proceso de Reorganización Nacional messo in atto dall’infame regime militare di Jorge Rafael Videla e rimossi dai media internazionali per tutta la durata della competizione in parte in nome di una patetica neutralità dello sport e in parte in nome del profitto. Nell’Italia del riflusso dei movimenti e della solidarietà nazionale non sono pochi gli organi di informazione a mostrarsi non troppo ostili nei confronti del regime argentino e a prodigarsi nell’arte del minimizzare la feroce repressione in atto nel paese. In ciò la parte del leone spetta al «Corriere della sera» che schiera un proprietario del gruppo editoriale e un amministratore delegato iscritti alla Loggia massonica P2, la stessa a cui appartengono diversi militari argentini di primo piano, come il generale Suárez Mason e l’ammiraglio Massera, prodigo, quest’ultimo, nell’appoggiare il gruppo di via Solferino nell’acquisizione a prezzi stracciati degli impianti della maggiore casa editrice argentina espropriata dal regime.

«Mentre la repressione nel 1978 giunge al culmine dell’abominio, all’Estadio Monumental di Buenos Aires Olanda e Argentina giocano la finale dei mondiali di calcio. L’obiettivo del regime è che il grande evento distolga l’attenzione dal bagno di sangue in cui è immerso il Paese. Invano cerca di scomparire anche Arcadio Lopez, misteriosa figura costretta in un bunker che guarda la finale da un piccolo televisore, tormentato da urla strazianti e voci interiori».

Eccoci a quel 25 luglio del 1978, a quella domenica pomeriggio, trasmessa in mondovisione, in cui si gioca la finale della Coppa del mondo tra Argentina ed Olanda. Di nuovo una finale per l’Olanda, dopo quella giocata nel 1974 contro la Germania Ovest in cui, nonostante la sconfitta, ha mostrato al mondo l’essenza del “calcio totale”, ossia, per usare le parole di Sandro Modeo, «uno stile di gioco fondato sulla cooperazione e sul pensiero collettivo, uno stile la cui cadenza basata sull’attenzione al tempo e allo spazio orienta la squadra a prescindere dall’avversario».

Quella del 1974 è l’Olanda guidata da quel Rinus Michels che ha sperimentato all’Ajax un calcio collettivo di geometrica precisione e che nel racconto viene paragonato alla «depilastrizzazione che negli anni Sessanta dà il via all’abbattimento dei sacri pilastri in cui era divisa verticalmente la società olandese in nome di una più dinamica e funzionale coesione sociale», alle geometriche coltivazioni locali e all’urbanistica di Amsterdam «in cui gli edifici espressionisti dai tetti spioventi e dalle facciate stravaganti dialogano con l’urbanistica funzionale dell’alveare, contribuendo a costruire unità polivalenti in cui ogni singola componente è completa solo in relazione agli elementi che la circondano». Michels, che sembra davvero incarnare l’etica protestante-capitalista, impone alle sue squadre una ferrea disciplina e sedute di allenamento sfiancanti, tanto da essere chiamato “Il Generale” dai suoi giocatori. «Come Ėjzenštejn, anche lui disegna su fogli bianchi schizzi di pura astrazione, linee dinamiche tese a occupare ogni spazio possibile», fitte ragnatele di passaggi che aggrediscono lo spazio riducendolo a unità.

Negli stessi anni in cui l’Olanda si vota al totaalvoetbal, sul campo del Liverpool si impone il passing game di William “Bill” Shankly: calcio a due tocchi, lavoro collettivo e corsa, con la palla che deve essere addomesticata e distribuita velocemente. «È il loop della catena di montaggio e dell’estrazione mineraria. È la disciplina comunista, la mistica della meccanica […]; come in miniera anche sul campo da calcio si gioca insieme, ciascuno deve essere in grado di svolgere il compito di ciascuno, di dare quello che è in grado di dare per ricevere quello che ha bisogno di ricevere».

Michels e Shankly, si dice nel libro, possono essere visti come i discendenti dell’ungherese Béla Guttmann, «nome multiplo di una mistica della meccanica che esiste da e per sempre, il piano d’immanenza ontologico in cui Rinus Michels e Bill Shankly trovano ispirazione per gettare le fondamenta del calcio totale». È proprio Guttmann, nel dopoguerra, a mettere in scena un gioco in cui si mescolano disciplina e fantasia, modernità e decadenza, basato sul «passa-ripassa e tira, in cui si fondono la sua personale e ribelle indolenza di figlio colto e smarrito di un impero decaduto e il rigore del calcio comunista di Gusztáv Sebes che fa grande l’Aranycsapat, la “squadra d’oro”», l’Ungheria degli anni Cinquanta.

L’Ajax di Michels e il Liveroppol di Shankly si incontrano in Coppa dei campioni attorno alla metà di quegli anni Sessanta segnati da un diffuso desiderio di emancipazione collettiva. «Sulle barricate innalzate nelle strade, nei cortei inondanti le piazze, nelle occupazioni che riscrivono la liturgia quotidiana dei luoghi di studio e lavoro e divertimento, i venti delle istanze libertarie soffiano sul continente da direzioni diverse. Così anche nel calcio. Il calcio totale di Rinus Michels è la socialdemocrazia capitalista figlia del calvinismo. Il calcio totale di Bill Shankly è la mutua cooperazione comunista figlia delle lotte operaie. Entrambi sono tali come risultato del mutare dei rapporti di produzione in una data epoca storica e un dato contesto geografico, lo dimostra uno dei loro più significativi epigoni: il colonnello russo Valerij Lobanovs’kvj […] la massima espressione della rigidità del socialismo scientifico applicata al calcio […] Laureato in ingegneria meccanica e fedele alla linea del partito, Valerij Lobanovs’kvj sa che deve tradurre il novo corso cibernetico del socialismo reale sui campi da calcio». E qua si apre un’altra storia, tutta da leggere.

Tornando a quel 25 luglio del 1978 con quella triste figura di Arcadio Lopez che abbiamo iniziato a conoscere nelle prime pagine del libro intenta a tapparsi invano le orecchie per non sentire le voci che gli ronzano in testa e «le rivendicazioni di speranza di un mondo migliore sottoposte a impulsi elettrici che sfigurano i nudi corpi che a fatica le contengono» con cui si trova a condividere il bunker di tortura, quella è la giornata in cui l’Olanda, allenata stavolta da Ernst Happel, esce nuovamente sconfitta da una finale di Coppa del mondo. Sotto gli occhi di Videla all’Estadio Monumental di Buenos Aires e dei tanti Arcadio Lopez davanti alle televisioni, è l’Argentina allenata da quel César Luis Menotti socialista che si ostina a raccontarsi/ci di aver guidato la squadra per il popolo e non per il regime, a festeggiare, e con essa la dittatura militare. A qualche giornalista italiano inviato sul posto non resta che insistere sull’efficienza organizzativa, sulla gentilezza dei tassisti e sulla bontà delle bistecche servite a Buenos Aires. Nemmeno le testarde madri di Plaza de Mayo rovinano l’appetito e lo spettacolo a buona parte delle prestigiose penne del nostrano giornalismo (sportivo e non).

Tornando a quel 25 luglio del 1978 con quella triste figura di Arcadio Lopez che abbiamo iniziato a conoscere nelle prime pagine del libro intenta a tapparsi invano le orecchie per non sentire le voci che gli ronzano in testa e «le rivendicazioni di speranza di un mondo migliore sottoposte a impulsi elettrici che sfigurano i nudi corpi che a fatica le contengono» con cui si trova a condividere il bunker di tortura, quella è la giornata in cui l’Olanda, allenata stavolta da Ernst Happel, esce nuovamente sconfitta da una finale di Coppa del mondo. Sotto gli occhi di Videla all’Estadio Monumental di Buenos Aires e dei tanti Arcadio Lopez davanti alle televisioni, è l’Argentina allenata da quel César Luis Menotti socialista che si ostina a raccontarsi/ci di aver guidato la squadra per il popolo e non per il regime, a festeggiare, e con essa la dittatura militare. A qualche giornalista italiano inviato sul posto non resta che insistere sull’efficienza organizzativa, sulla gentilezza dei tassisti e sulla bontà delle bistecche servite a Buenos Aires. Nemmeno le testarde madri di Plaza de Mayo rovinano l’appetito e lo spettacolo a buona parte delle prestigiose penne del nostrano giornalismo (sportivo e non).

Nella seconda parte del libro il racconto si sposta in Brasile, quasi quarant’anni dopo il Mundial della vergogna del 1978. Vergogna argentina, certo, ma pure di quel resto del mondo che ha pensato, nel migliore dei casi, di sospendere per la durata dello spettacolo il giudizio e di concentrare l’attenzione sui soli rettangoli verdi proiettati dai tubi catodici, rispettando rigorosamente la regola spettatoriale di far finta che non esista alcun fuoricampo, evitando così di pensare a ciò che resta fuori dei rettangoli di gioco, dalle inquadrature televisive e dai racconti di buona parte degli inviati.

Dunque si passa a quei Mondiali del 2014 ove «i mass media puntano i riflettori sui campi di calcio del Brasile, lasciando nell’ombra le proteste contro gli sperperi e le brutali operazioni di “decoro” del governo». Qua facciamo conoscenza, tra i palazzi più alti di Rio de Janeiro di «Mr. M., un lurido super poliziotto intento a coprire gli intrallazzi della Fifa». Le vicende brasiliane sono attraversate da frammenti che vengono dalla stagione dei pugni chiusi nello sport: da quelli alzati al cielo dagli afroamericani Tommie Smith e John Carlos alle olimpiadi messicane del 1968, che sapranno, eccome, incendiare la prateria e restare nella storia, a quelli capaci soltanto di provocare qualche scintilla di Paolo Sollier, il calciatore italiano di Avanguardia operaia che denuncia pubblicamente le deformazioni e le ipocrisie di quel mondo del calcio che si vuole al riparo da tutto il resto.

Poi c’è spazio per l’intrecciarsi di sport e politica in quel Cile che si è aggiudicato il generale Pinochet a suon di cannonate l’11 settembre 1973 con il non irrilevante aiuto a stelle e strisce. Ci si imbatte dunque nel rifiuto dell’Unione sovietica di giocare in Cile una partita utile per la qualificazione ai mondiali di calcio tedeschi del 1974, rifiuto che costringe la giunta militare cilena ad oltrepassare i limiti del grottesco presentando sul campo la propria squadra in assenza dell’avversario e facendo segnare al capitano Francisco Valdés il gol della qualificazione. Se l’URSS mantiene la stessa intransigenza nei confronti della dittatura cilena anche nel 1976, quando si rifiuta di affrontarne la squadra di tennis nella semifinale della Coppa Davis, senza farsi troppi scrupoli prende invece regolarmente parte ai mondiali di calcio del 1978 nell’Argentina dei militari.

Altri frammenti del discorso sul pallone sono dedicati al calciatore Rachid Mekhloufi che abbandona la maglia della nazionale francese per indossare quella del Front de libération nationale algerino, convinto che quel che è riuscito a fare per i dannati della terra, lo ha fatto con il pallone tra i piedi, giocando per la rivoluzione. Con un salto ad Amburgo il libro si sofferma su Volker Ippig, portiere del St. Pauli che vive tra gli squatter del quartiere e che attorno alla metà degli anni Ottanta decide di trasferirsi in Nicaragua per sei mesi ad insegnare il calcio ai bambini nelle scuole del Frente Sandinista de Liberación Nacional, per poi tornare ad Amburgo a difendere nuovamente la porta del St. Pauli sino al termine dell’attività agonistica quando, incapace di riciclarsi all’interno del mondo del calcio, finisce per trovare lavoro al porto. A proposito della città tedesca affacciata sul Mare del Nord, qualche pagina del libro non poteva che essere dedicata anche all’intreccio sport-politica che contraddistingue la zona tra la Hafenstrasse e il Millerntor-Stadion del St. Pauli.

Tornando ai mondiali brasiliani del 2014, a questi la nazionale italiana arriva dopo la pessima figura rimediata quattro anni prima in Sudafrica. In quel caso le scusanti del disastro sono state cercate nell’espulsione di Marchisio, «centrocampista della Juventus che in patria gode dell’immunità sancita ai bianconeri dall’articolo primo della Costituzione calcistica». Il capro espiatorio, pur di non ammettere la sconfitta di un’intera nazione, deve sempre essere trovato. «Per questo giornalisti sportivi, esperti di comunicazione delle agenzie di marketing di cui si serve la Figc, ex guerriglieri culturali ai tempi dell’università folgorati sulla via del potere, hanno già messo in moto la fabbrica del consenso. La vittima, per ribadire la propria innocenza assoluta, necessita di un capro espiatorio condannato a vagare nel deserto caricando su di sé i peccati della nazione. Per Brasile 2014 è stato scelto Mario Balotelli: il negro».

L’ultima parte dei Frammenti di un discorso sul pallone riporta chi legge ai mondiali statunitensi del 1994, «quando il calcio subisce la definitiva trasformazione in prodotto televisivo, a cui assistiamo attraverso gli occhi di un bambino che fissa uno schermo all’interno di un enorme centro commerciale dall’atmosfera distopica e ballardiana».

Sostiene un personaggio del libro che se a fine Ottocento il calcio conosce la prima rivoluzione industriale con la sua codificazione in «industria culturale inseribile in un’economia capitalista di stampo familiare, quanto il settore tessile o manifatturiero», la seconda rivoluzione industriale avrebbe preso il via con l’arrivo della televisione nel calcio negli anni Sessanta per poi giungere al suo culmine ai nostri giorni. La terza rivoluzione avrebbe invece a che fare con la possibilità offerte all’utente dalle nuove tecnologie di «ritagliarsi programmi di fruizione personalizzati». Al di là delle trasformazioni future, di certo l’avvento della televisione, e non solo nel calcio, ha rappresentato un momento di svolta importante, e quando ci sono le tv di mezzo la parola d’ordine è “the show must go on”, e poche storie, e da questo punto di vista nemmeno i morti possono fermare la macchina dello spettacolo e degli affari.

Alla rivoluzione televisiva è stata affiancata quella dei “soli posti a sedere” negli stadi, strutture che, anche grazie ai prezzi sempre più alti, devono diventare luoghi accessibili a un numero limitato di spettatori tenuti sotto controllo mentre gli altri dovranno ricorrere alle pay tv. Le tragedie dell’Haysel a Bruxelles del 29 maggio 1985 e di Hillsborough a Sheffield del 15 aprile 1989, da questo punto di vista, si sono rivelate occasioni da non perdere per spingere ulteriormente sull’acceleratore della trasformazione in atto.

A dirla tutta, nel caso di Sheffield il governo di Margaret Thatcher tenta in tutti i modi di celare le responsabilità organizzative relative agli spazi riservati ai tifosi e la condotta scriteriata delle forze dell’ordine che, insieme alle possenti recinzioni anti-invasione introdotte dal governo dopo la tragedia dell’Heysel, hanno contribuito a intrappolare i presenti in uno spazio troppo esiguo. Il governo della Lady di ferro giunge persino a sfruttare la stampa compiacente per diffondere inchieste false e depistanti circa le responsabilità sull’accaduto. “The show must go on”, certo, e con lo spettacolo deve poter avanzare ogni tentativo di renderlo ancora più profittevole, con ogni mezzo necessario. Figurarsi, il mondo degli affari non ha mai tentennato di fronte ai morti.

Qualche frammento di discorso pallonaro è dedicato anche a Éric Cantona, un marsigliese a cui il ruolo del semplice calciatore, seppur votato al sublime, è sempre andato stretto e che, soprattutto, non ha mai evitato di dire e fare quel che gli passava per la testa: dalla passione per il dipingere al dichiararsi attratto dal rifiuto dell’autorità praticato da figure di banditi francesi degli anni Settanta Mesrine e Spaggiari, dalle campagne per far crollare il sistema bancario al suo prestarsi a reclamizzare grandi marchi, dal prendere posizione contro i politici francesi in auge fino alle sue partecipazioni cinematografiche.

Apertosi con il Mondiale di calcio del 1978 in Argentina, il libro si chiude con un racconto incentrato su quel Paul Breitner che ritroviamo nel titolo del volume, quel calciatore tedesco solito a presentarsi agli allenamenti del Bayern Monaco con il Libretto Rosso di Mao convinto di poter far convivere il suo dirsi comunista con i soldi guadagnati al Real Madrid, la squadra di Francisco Franco, e che per queste sue contraddizioni finisce, in queste pagine, nel mirino di alcuni membri della Rote Armee Fraktion.

«Quale scuola di gioco, bandiera o concezione del pallone è riuscita a sfuggire alle logiche del capitale? Tutte, nessuna. Perché il gioco del pallone nasce già moderno. È una merce, un dispositivo dello spettacolo e un apparato del potere». Luca Pisapia ci va giù pesante. Gli appassionati di calcio in preda a romantiche nostalgie per il calcio dei ricordi sono stati avvertiti in apertura: Uccidi Paul Breitner. Frammenti di un discorso sul pallone davvero non è il loro libro.

Altro materiale di Sport e dintorni