di Franco Pezzini

David Pinner, Ritual, ed. orig. 1967, pp. 286, € 17, trad. di Stefania Renzetti, Agenzia Alcatraz, Milano 2025.

Testimonia l’amico Fabrizio Foni, che insegna all’Università di Malta e ha avuto l’onore di aver lì ospite l’anziano regista Robin Hardy (1929-2016) poco prima che mancasse, la straordinaria disponibilità e cortesia del vecchio gentiluomo nel rapportarsi non solo ai docenti e al personale di segreteria, ma agli studenti. In un mondo dove il sussiego e la boria dilagano sui social, l’umanità elegante del regista di The Wicker Man, 1973 – forse il più bel film horror britannico e uno dei più belli di tutti i tempi, certamente il più amato dal mattatore Christopher Lee e oggetto di un vero e proprio mito filmico – colpisce e affascina.

Restaurato, il film è stato proposto nell’aprile 2024 dal TOHorror Film Festival al cinema Massimo di Torino permettendo di godere su grande schermo – occasione rara, in Italia – questo capolavoro assoluto: un film dove è splendido tutto, dall’intelligente e crudele sceneggiatura di Anthony Shaffer, alla favolosa fotografia di Harry Waxman, all’incredibile colonna sonora di Paul Giovanni e Gary Carpenter. E le interpretazioni, poi: Lee rende il villain con scatenata gigioneria (canta, balla…) e vorrebbe l’amico Peter Cushing nella parte del religiosissimo poliziotto protagonista – che finisce sacrificato in un rituale pagano tra le maglie dell’uomo di vimini. Cushing è però occupato su altro, perdendo in tal modo un ruolo in cui sarebbe risultato grandioso: gli subentra – peraltro con grande professionalità – un intenso Edward Woodward. In ogni caso, l’atmosfera del film è indimenticabile, e rappresenta un vero e proprio marcatore d’epoca – a richiamarne le inquietudini, i desideri inconfessabili, le fascinazioni culturali (anche peculiarmente britanniche). D’altronde The Wicker Man è un film che fa paura ai censori, e nell’Italietta d’epoca non arriva in sala.

Sarebbe ingiusto ridurre Hardy – come a volte accade con autori di capolavori – a regista essenzialmente unius operae, anche se è vero che il resto rimane minore. Persino la coppia di film proposti a formare con l’apripista del 1973 una trilogia sul revival pagano (uno realizzato, The Wicker Tree, 2011, di nuovo con Lee in un cameo – dal romanzo Cowboys for Christ dello stesso regista, 2006 – e un altro in progettazione al tempo della sua morte, The Wrath of the Gods) non presentano la forza fulminante del primo, pur svelando le qualità visionarie del timoniere. Non sono comunque sequel, mentre quello totalmente folle ipotizzato in uno script dello sceneggiatore Shaffer – e che lasciava Hardy piuttosto tiepido –, The Loathsome Lambton Worm, forse fortunatamente non è stato realizzato. Dimenticabile è invece il remake americano Il prescelto (The Wicker Man) di Neil LaBute, 2006, con Nicolas Cage.

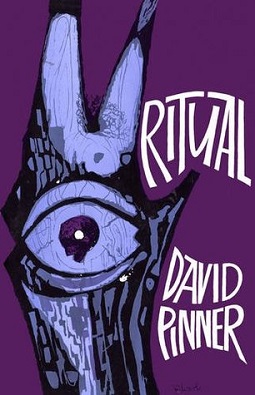

Ma sia il film di Hardy che il pallido remake di LaBute menzionano come testo ispiratore il romanzo Ritual dell’attore, drammaturgo e romanziere inglese David Pinner (classe 1940), apparso nel 1967 con una strana, disturbante copertina: un pezzo di legno sagomato spalanca al centro un occhio attonito, mentre la parte superiore sembrare mostrare capovolte delle gambe di donna con tanto di pube. Un seguito tardivo, The Wicca Woman, comparirà nel 2014.

Ma sia il film di Hardy che il pallido remake di LaBute menzionano come testo ispiratore il romanzo Ritual dell’attore, drammaturgo e romanziere inglese David Pinner (classe 1940), apparso nel 1967 con una strana, disturbante copertina: un pezzo di legno sagomato spalanca al centro un occhio attonito, mentre la parte superiore sembrare mostrare capovolte delle gambe di donna con tanto di pube. Un seguito tardivo, The Wicca Woman, comparirà nel 2014.

Ora Ritual appare finalmente in Italia (senza la descritta copertina), proposto meritoriamente da Agenzia Alcatraz, e leggendolo capiamo il livello di libertà giocate da Hardy e Shaffer, a fronte di quella che è nei fatti un’altra storia, pur con alcuni punti forti comuni. A partire da un’atmosfera generale di sopravvivenza pagana, che permette di riconoscere a Ritual un ruolo pionieristico nello sviluppo del Folk Horror e lo colloca (con altre testimonianze d’epoca o precedenti, basti pensare a certe opere di Dennis Wheatley o al film del 1957 Curse of the Demon – La notte del demonio – di Jacques Tourneur ispirato a M. R. James) tra i prodromi di quel revival magico e pagano anglosassone consacrato pochi anni dopo dall’uscita della monumentale, epocale enciclopedia Man, Myth & Magic, 1970. Va detto che un certo sottomondo tradizionale inglese lì semplicemente erompe alla pubblica attenzione, come in generale nel più ampio panorama di quel revival che Margaret Murray (1863-1963) non arriva a vedere:

La quercia era molto antica. Uno dei suoi rami più bassi era stato spezzato di recente e, circa un metro e mezzo più giù, una testa di scimmia e tre fiori d’aglio erano stati fissati al tronco con uno spillone da cappello. Eppure la bambina, addormentata alla sua ombra, sembrava ignara dell’albero e delle sue strane decorazioni. Non si accorse nemmeno del corvo che stava volando verso di lei. Non si accorse di nulla, mentre il sangue le sussurrava tra i denti e le scivolava lungo la gola. Presto le rigò i capelli color grano, ma lei continuò a non accorgersi di niente. Non stava dormendo. Dian Spark aveva otto anni ed era decisamente morta.

Leggendo il macabro avvio di Ritual, con oggetti rituali affissi a una quercia, è in effetti inevitabile pensare a certi servizi della BBC di poco precedenti, come 1964: A Curious Case of Black Magic in Norfolk, che potrebbero aver contribuito all’ispirazione dell’autore e lasciano ampie tracce (bamboline rituali, materiali vari) nel meraviglioso Museum of Witchcraft and Magic di Boscastle, nella stessa Cornovaglia del romanzo.

Un contesto insomma di assoluto fascino che rappresenta un motivo in più per avvicinare questo Ritual, scoprendovi tasselli poi ripresi liberamente nel film: un poliziotto puritano che indaga sulla scomparsa – qui morte – di una bambina in un villaggio isolato – non nelle Ebridi ma in Cornovaglia – ritrovandosi alle prese con pagani usi a riti sessuali; un pittoresco negozio che vende anche dolciumi; una ragazza disinibita che dalla propria stanza suscita in lui turbamenti notturni; costumi rituali con teste di animali… Ma ci sono anche punti di distanza: qui non troviamo il carismatico Lord Summerisle di Lee ma uno Squire ridotto in miseria, in tandem con un losco attore in pensione; non c’è una comunità compatta ma un groviglio di figure in tensione, unite dall’omertà; e il finale è piuttosto diverso. Il protagonista David Hanlin, del resto, non è il nervoso, onesto sergente Neil Howie del film di Hardy, ma un nevrotico assai più frantumato interiormente: il progetto iniziale concepito come trattamento cinematografico nel 1966 in piena Swinging London – e in cui Pinner aveva voluto mixare una storia dell’occulto con un poliziesco – era stato considerato con favore dal regista Michael Winner, e l’interprete poteva essere John Hurt. Ma poi Winner s’era ritratto considerando il trattamento “troppo ricco di immagini” (in realtà un pregio che da lettori apprezziamo moltissimo), e, su consiglio del suo agente Jonathan Clowes, Pinner ne aveva tratto un romanzo. Dedicandolo proprio a Clowes, come vediamo qui in capo al testo.

Mentre poi in The Wicker Man brillano fotografia e musica, in questo caso a colpire è una scrittura sopra le righe come il poliziotto di cui segue le derive, ispida e visionaria, psichedelica, davvero molto interessante: trovate espressive folgoranti, un vago feroce sarcasmo, un passo che svela la lunga frequentazione professionale con il teatro. La lettura è una festa – pagana, ovviamente.