di Franco Pezzini

Pericolosamente a cavallo ai confini del mondo

Pericolosamente a cavallo ai confini del mondo

William Morris, Diario d’Islanda, a cura di Luigi Marfè, illustrazioni di Edward Burne-Jones, pp. 240, € 20, Amos, Milano 2025.

“Naturalmente mi sentivo come se mi fossi lasciato alle spalle tutto, anzi, come se avessi dovuto lasciare anche me stesso”.

Kelmscott Manor, una decina d’anni fa. Da qualche parte nel West Oxfordshire, presso l’omonimo villaggio nell’area dei Cotswolds, nota per i muri tutti grigi di una tipica pietra calcarea riconoscibile anche qui. Arrivare è una grande emozione, anche se troviamo non pochi altri turisti e l’atmosfera non trattiene molto dell’intimità degli artisti un tempo passati nella casa.

Kelmscott Manor appare come una costruzione cinquecentesca di una certa ampiezza, con porte aperte qui e là su giardini e prati: e per immaginare il tipo di vita qui condotto tra il 1871 e il 1896 si può ricorrere utilmente alla splendida ricostruzione televisiva BBC che ha offerto Ken Russell – immenso biografo su schermo di artisti, tanto più se un tantino sopra le righe – nel malinconico capolavoro Dante’s Inferno: The Private Life of Dante Gabriel Rossetti, Poet and Painter (1967), con Oliver Reed nei panni del protagonista. Al tempo Russell ha già dedicato ai preraffaelliti Old Battersea House (1961), documentario con una testimone di eccezione, Wilhelmina Stirling, che aveva conosciuto personalmente qualcuno degli artisti. In realtà il regista sta progettando al tempo un film-trittico sulle vite di Rossetti, Millais e Holman Hunt, quando si trova tra le mani la sceneggiatura di Austin Frazer dedicata al solo Rossetti: e la storia di un uomo che fa riesumare il corpo di una moglie amata, per poi trascinarsi addosso una sorta di ossessione, lo colpisce vividamente. Per Dante’s Inferno Russell sceglie vari dei suoi complici abituali più alcuni attori dilettanti, per esempio il poeta Christopher Logue nei panni di Swinburne e l’artista pop Derek Boshier come Millais. Molti degli esterni del raffinato bianco e nero – privo cioè dei delicati colori preraffaelliti per adeguarsi agli schermi televisivi, e semmai restituendo i colori della pietra dei Cotswolds – vengono in effetti girati a Keswick nel Lake District, qualche scena nel giardino della Red House di Bexleyheath, sotto Londra, ma altre si sarebbero potute ben ambientare qui a Kelmscott Manor.

William Morris (in Dante’s Inferno reso con vigore da Andrew Faulds, attore impegnato da poco entrato in Parlamento, 1966, su un seggio dei laburisti, e che qui rende felicemente – si è detto – il mix di entusiasmo fanciullesco e sensibilità romantica dell’artista) sta cercando un rifugio fuori dall’inquinamento pesante di Londra, e individua Kelmscott Manor: la prende in conduzione come residenza estiva assieme a Rossetti (20 maggio 1971, subito prima della partenza di Morris per l’Islanda), e tra questi muri si troverà a passare un certo numero dei nomi del movimento preraffaellita, tra febbrili condivisioni interiori e artistiche, gioie e dolori d’amore.

William Morris (in Dante’s Inferno reso con vigore da Andrew Faulds, attore impegnato da poco entrato in Parlamento, 1966, su un seggio dei laburisti, e che qui rende felicemente – si è detto – il mix di entusiasmo fanciullesco e sensibilità romantica dell’artista) sta cercando un rifugio fuori dall’inquinamento pesante di Londra, e individua Kelmscott Manor: la prende in conduzione come residenza estiva assieme a Rossetti (20 maggio 1971, subito prima della partenza di Morris per l’Islanda), e tra questi muri si troverà a passare un certo numero dei nomi del movimento preraffaellita, tra febbrili condivisioni interiori e artistiche, gioie e dolori d’amore.

In queste stanze, troviamo una meravigliosa raccolta di oggetti e opere di Morris, di sua moglie Jane Burden – la Bellissima, la cui incredibile luce corre per tutta l’arte preraffaellita, ma è testimoniata parallelamente da un ricco corpus di fotografie – e di una serie di collaboratori. L’arredamento comprende gran parte dei mobili e molti dei famosi disegni tessili di Morris (esposti nella grande, luminosa soffitta dalle enormi travi) – tutto lasciato come alla sua morte. Nel piccolo cimitero a fianco della chiesetta locale di St. George, una tomba sobria accoglie l’artista e la moglie: visitarla per un omaggio è caro a chiunque ami quell’incredibile stagione.

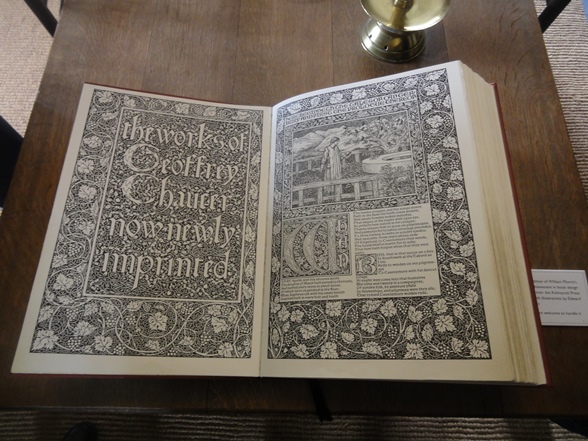

In onore a tale dimora amatissima (che appare anche sulla raffinata copertina del romanzo utopico di Morris News from Nowhere, inizialmente pubblicato a puntate nel 1890), l’artista chiamerà Kelmscott House la sua casa a Londra e Kelmscott Press la casa editrice (1891-1898) fondata per portare avanti il suo progetto di stampe e libri all’insegna della Bellezza, nell’ambito della riflessione del movimento Arts and Crafts.  Dove il vaglio con cura di carte, inchiostri e tecniche d’impaginazione per armonizzare caratteri e ornamenti rientra in un progetto fortemente politico: la degenerazione imperante del gusto è riconosciuta da Morris, tra i fondatori della Lega socialista inglese, come determinata dalla struttura socio-economica, per la forte pressione su consumatori, artisti e produttori. Editerà così più di cinquanta volumi che costituiscono altrettante meraviglie: e questa casa è idealmente un elemento propulsore di tanta ricchezza. Come peraltro di dinamiche molto più personali: Rossetti era stato attratto dalla bellissima Jane fin dal 1857, ma l’impegno con Lizzie e l’amore dell’amico Morris per la straordinaria modella hanno interrotto il rapporto; una diversa intimità riprende nel 1867, e si rafforza quando Morris lascia qui Jane in occasione dei suoi viaggi in Islanda (1871 e 1873), aprendo allo sviluppo tra lei e Rossetti di un legame sempre più stretto e complicato. Alla morte del marito (1896: Rossetti è morto nel 1882), Jane comprerà la proprietà, poi passata alle figlie.

Dove il vaglio con cura di carte, inchiostri e tecniche d’impaginazione per armonizzare caratteri e ornamenti rientra in un progetto fortemente politico: la degenerazione imperante del gusto è riconosciuta da Morris, tra i fondatori della Lega socialista inglese, come determinata dalla struttura socio-economica, per la forte pressione su consumatori, artisti e produttori. Editerà così più di cinquanta volumi che costituiscono altrettante meraviglie: e questa casa è idealmente un elemento propulsore di tanta ricchezza. Come peraltro di dinamiche molto più personali: Rossetti era stato attratto dalla bellissima Jane fin dal 1857, ma l’impegno con Lizzie e l’amore dell’amico Morris per la straordinaria modella hanno interrotto il rapporto; una diversa intimità riprende nel 1867, e si rafforza quando Morris lascia qui Jane in occasione dei suoi viaggi in Islanda (1871 e 1873), aprendo allo sviluppo tra lei e Rossetti di un legame sempre più stretto e complicato. Alla morte del marito (1896: Rossetti è morto nel 1882), Jane comprerà la proprietà, poi passata alle figlie.

Ma c’è, potremmo dire, un diverso tipo di nesso tra arte ed economia che i padri preraffaelliti non possono immaginare se non in parte. Nel prestare i volti a sante, dee e principesse, le loro incredibili modelle prefigurano cioè un rapporto con l’interpretazione cinematografica di dive e ruoli – e della relativa industria – dagli infiniti precipitati pop. Qualcosa che ha a che vedere con il teatro (tale è in fondo il camuffarsi da sante o regine, lo vediamo anche in una scena di Dante’s Inferno) ma molto di più con un prodotto – ecco la dimensione economica – che resta fissato nel tempo, come appunto un film. Per cui noi associamo una serie di immagini di personaggi archetipici a quei volti: e poi ci colpisce quando delle interessate vediamo le foto, attestazioni documentali che loro fossero anche donne in carne e ossa. Va detto che ruoli in qualche modo simbolici sono associati a questi volti femminili non solo nella produzione pittorica, ma per esempio nella stessa opera poetica di Rossetti: Lizzie Siddal come “the Beloved”, l’amata moglie perduta, Jane Burden Morris come “Innominata”, la nuova amata che le subentra in un complicato volgersi indietro e avanti grondante sensi di colpa, che Rossetti evocherà attraverso il mito di Orfeo. Lui che, visitato dall’ombra di Lizzie, tenta anche lo spiritismo e continua a riflettere sul suicidio ha indubbiamente un piede nello Thanatos, a fianco di quello nell’Eros.

Tutto questo mi viene in mente ora, una decina d’anni dopo, con l’apparire nelle librerie italiane di un paio di importanti opere di William Morris. E partiamo proprio dal Diario d’Islanda, il fascinosissimo travelogue tessuto dall’artista, offerto ora in elegante edizione italiana. Morris aveva iniziato a prendere lezioni di islandese nel 1868 da Eiríkur Magnússon, al tempo bibliotecario e poi docente di lingua norrena a Cambridge: e con il suo aiuto ha tradotto molte saghe della tradizione del Nord. Nell’estate 1871 decide finalmente di raggiungere i luoghi dove quelle antiche storie sono nate, ma a spingerlo non è solo la letteratura. Può entrarci l’interesse per i progressismi locali, quindi una spinta legata ai suoi ideali (anche se in realtà ben pochi sono i cenni politici in questo diario, come il fatto “che la povertà più nera è un male irrilevante se paragonata all’ineguaglianza delle classi”); ma certamente vi si abbina un elemento doloroso, per la nascita di un legame affettivo tra sua moglie e l’amico Rossetti – uno di quei triangoli da letteratura arturiana dove sentimento e nevrosi finiscono con l’attorcigliarsi. Per Morris è un fallimento e il viaggio faticoso – “come se avessi dovuto lasciare anche me stesso”, qualcosa che suona una dolente confessione – guarda alla “ricerca, anche fisica, di un riscatto, una sorta di ordalia per provare a tirarsi fuori da un periodo di crisi esistenziale”, come ben spiega Marfè nella bella introduzione.

Per capire il viaggio, occorre però anche inquadrare il ruolo e la fascinazione dell’Islanda nell’immaginario anglosassone dell’epoca. Meta di turismo scientifico per tutto l’Ottocento, tra citazioni erudite e travelogue, quell’Ultima Thule esercita in età vittoriana un fascino magnetico – basti citare i memoriali dell’esploratore Richard F. Burton (cui si deve il riferimento classicheggiante delle definizione appena citata), del romanziere Anthony Trollope e in seguito dell’artista e antiquario William Gershom Collingwood. Ma anche per esempio tante pagine di Bram Stoker, stregato dalla forza virile degli uomini del nord e dalle suggestioni di quel mondo lontano (la sciarada del Dracula islandese ne rappresenta in fondo solo un tassello minore: rinvio al volume di Marinella Lőrinczi, Dracula & Co. Il richiamo del Nord nei romanzi di Bram Stoker, CUEC, 1998).

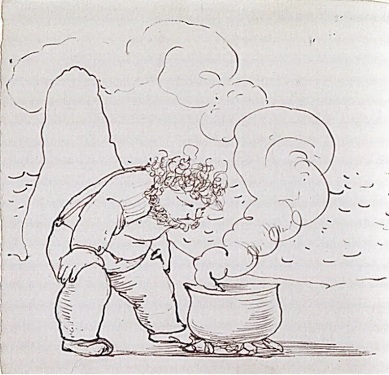

Morris si sposta due volte verso l’Islanda, sempre in estate, nel 1871 e più brevemente nel 1873: e restando al clima vagamente arturiano del periodo, dedica con cortesia da cavaliere i propri diari a una lettrice ideale, Georgiana Burne-Jones moglie dell’amico e sodale Edward. Scandendo con passo abbastanza regolare – scrive la sera, di giorno s’immerge nella contemplazione della wilderness, della luce che investe il paesaggio e dei manufatti locali – l’ampio racconto di una quest via treno, nave (un’ex-cannoniera passata a uso commerciale) e, giunto sull’isola, cavallo e correndo anche i rischi di ammazzarsi qui e là. Con lui e i due compagni viaggiano amici e guide locali e parecchi cavalli per il trasporto dei bagagli: e il risultato antiepico – senza spiacevole bodyshaming, Morris non è proprio un cavaliere da dipinto preraffaellita, per le dimensioni, la scarsa atleticità e la voracità che lo connotano – ispira al marito della dedicataria la deliziose caricature riportate in questa edizione. Il testo, dal fluire vario, vivido e piacevole – occhi pieni di meraviglia ma nessuna concessione agli stereotipi del pittoresco, e invece un’attenzione ai piccoli dettagli imprevedibili – assume forma compiuta prima di partire per il secondo viaggio.

Il diario si articola in cinque parti: da Londra a Reykjavík; da Reykjavík a Bergþórshvoll e Hlíðarendi; da Hlíðarendi a Geysir; da Geysir a Vatnsdalur; da Vatnsdalur a Bjarg e Hrútafjörður. Ecco dunque l’avvistamento dell’Islanda, il cibo incontrato via via, gli oggetti che il Nostro perde o crede di perdere, gli strani panorami lavici e sulfurei, il macchinoso montaggio delle tende nelle notti umide, il significato pittoresco dei toponimi… e le ombre della letteratura norrena, come quella del povero Grettir della saga, tormentato dalla malasorte dopo aver abbattuto un draugur (un minaccioso vampiroide, specie nota a tutte le popolazioni scandinave e tradizionalmente insediata nei tumuli) o quella di Snorri lo Storico. Ci sono persino litigi, non strani in una situazione di stanchezza in cui il russare come un mantice può recare oggettivi problemi al compagno di tenda. Avviato in Inghilterra il 6 luglio 1871, il diario si si conclude nuovamente lì il 7 settembre, con una curiosa situazione di alienità. Morris terminerà la compilazione di questa gustosa versione, ovviamente estesa rispetto agli appunti originari, il 30 giugno 1873, intenzionato a ripartire per l’Islanda il 10 luglio. Il viaggio durerà di fatto dal 24 luglio al 19 agosto.

Il diario si articola in cinque parti: da Londra a Reykjavík; da Reykjavík a Bergþórshvoll e Hlíðarendi; da Hlíðarendi a Geysir; da Geysir a Vatnsdalur; da Vatnsdalur a Bjarg e Hrútafjörður. Ecco dunque l’avvistamento dell’Islanda, il cibo incontrato via via, gli oggetti che il Nostro perde o crede di perdere, gli strani panorami lavici e sulfurei, il macchinoso montaggio delle tende nelle notti umide, il significato pittoresco dei toponimi… e le ombre della letteratura norrena, come quella del povero Grettir della saga, tormentato dalla malasorte dopo aver abbattuto un draugur (un minaccioso vampiroide, specie nota a tutte le popolazioni scandinave e tradizionalmente insediata nei tumuli) o quella di Snorri lo Storico. Ci sono persino litigi, non strani in una situazione di stanchezza in cui il russare come un mantice può recare oggettivi problemi al compagno di tenda. Avviato in Inghilterra il 6 luglio 1871, il diario si si conclude nuovamente lì il 7 settembre, con una curiosa situazione di alienità. Morris terminerà la compilazione di questa gustosa versione, ovviamente estesa rispetto agli appunti originari, il 30 giugno 1873, intenzionato a ripartire per l’Islanda il 10 luglio. Il viaggio durerà di fatto dal 24 luglio al 19 agosto.

Divertente pensare che l’opera del socialista impegnato Morris sia stata tanto influente – anche con quest’opera, con scorci che paiono Mordor – sul fantasy novecentesco, e sullo stesso Tolkien: per il quale tale debito non costituiva affatto un problema. Ma per tanti suoi lettori postfascisti & affini (quelli del ridicolo “è roba nostra”) sicuramente sì.

[1-continua]