di Sandro Moiso

Don’t let this shakes go on,

It’s time we have a break from it

It’s time we had some leave

We’ve been livin’ in the flames,

We’ve been eatin’ out our brains

Oh, please, don’t let these shakes go on

(Veteran of the Psychic Wars, 1981 –

Testo: Michael Moorcock. Musica: Blue Oyster Cult)

Che per l’Occidente e gli Stati Uniti, in particolare, siano tempi grevi lo dimostrano non soltanto i fallimentari piani di pace di Trump e le sue sbiadite minacce oppure la passività dei governi europei nei confronti dello stesso o, ancora, i paranoici timori per una possibile aggressione russa ai paesi della Nato e per le interminabile a trionfalistiche parate militari cinesi.

No, il male oscuro che lo agita è ancora più profondo e non è riassumibile assegnando colpe a governi di destra, centro o sinistra, populisti o meno, come a molti giornalisti e osservatori superficiali piace fare, illudendosi così di avere ancora a disposizione spiegazioni e risposte che, in realtà, non hanno e che non possono più avere. E anche se la crisi di accumulazione del capitale, già più vicina a spiegare l’attuale tendenza alla guerra e al suicidio politico collettivo della land of freedom occidentale e liberale, permette di fare qualche passo verso una più concreta analisi del problema, anch’essa non è sufficiente a risolvere l’enigma di un Occidente lanciato, come un treno senza conduttori e frenatori, verso la catastrofe.

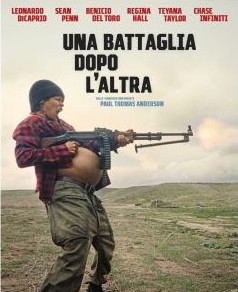

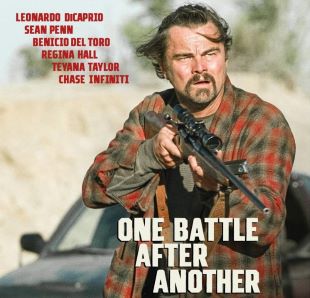

Ma se è vero, come afferma Chuck Palahniuk, nel suo romanzo Soffocare, che «l’irreale è più potente del reale, perché la realtà non arriva mai al grado di perfezione cui può spingersi l’immaginazione», allora il più recente lavoro cinematografico di Paul Thomas Anderson (classe 1970), Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) uscito il 25 settembre nelle sale, può costituire un eccellente punto di partenza per iniziare ad affrontare il problema.

Un punto di vista grottesco, cinico, spietato ed esilarante allo stesso tempo, che non fa sconti a nessuno: né ai suprematisti bianchi e ai loro rappresentanti politici istituzionali, né ai governi ombra che sembrano muoversi alle spalle di una già di per sé intricatissima realtà, ma nemmeno alle pretese rivoluzionarie di chi della lotta armata contro il “sistema” ha fatto strame, letteralmente, attraverso tradimenti e complicazioni burocratiche dettate dalla stessa clandestinità e da parole d’ordine che servono soltanto a rendere drammaticamente ridicola e inutilmente complessa l’azione che si vorrebbe portare a termine, così come la causa “rivoluzionaria” che dovrebbe giustificarla con le sue, spesso, altrettanto ridicole proposizioni teoriche.

Un punto di vista grottesco, cinico, spietato ed esilarante allo stesso tempo, che non fa sconti a nessuno: né ai suprematisti bianchi e ai loro rappresentanti politici istituzionali, né ai governi ombra che sembrano muoversi alle spalle di una già di per sé intricatissima realtà, ma nemmeno alle pretese rivoluzionarie di chi della lotta armata contro il “sistema” ha fatto strame, letteralmente, attraverso tradimenti e complicazioni burocratiche dettate dalla stessa clandestinità e da parole d’ordine che servono soltanto a rendere drammaticamente ridicola e inutilmente complessa l’azione che si vorrebbe portare a termine, così come la causa “rivoluzionaria” che dovrebbe giustificarla con le sue, spesso, altrettanto ridicole proposizioni teoriche.

Non a caso, la trama del film si basa su una sceneggiatura che rielabora, aggiornandole, le vicende contenute nel quarto romanzo, Vineland (1990), dello scrittore americano Thomas Pynchon1, sicuramente uno dei maestri e più illustri esponenti della letteratura statunitense degli ultimi decenni. Lo stesso scrittore di cui, già in passato, Anderson aveva utilizzato un romanzo, cronologicamente più recente rispetto a Vineland, per una sua opera cinematografica del 2014: Vizio di forma2.

Anche per quello il substrato era rappresentato dalla California degli anni Settanta, con affiliati alla Fatellanza ariana, militanti delle Pantere nere, Richard Nixon e Charles Manson, insieme ad una banda di hippie e surfisti dediti all’uso di svariate droghe, psichedeliche e non. Due Americhe, quella di allora e quella di un presente straordinariamente ambivalente dal punto di vista temporale, che, nella cinematografia di Anderson e nell’opera di Thomas Pynchon continuano e riflettersi una nell’altra, attraverso un gioco di specchi deformanti, come in una casa dei fantasmi di un allucinato luna park.

Pur non essendo possibile approfondire maggiormente il discorso sull’opera di Pynchon (classe 1937), per ragioni spazio, occorre però almeno ricordare che, pur essendo considerato uno dei maggiori scrittori americani viventi, Pynchon è rimasto sempre volontariamente lontano da qualsiasi forma di mondanità e celebrità mediatica, celando ostinatamente il proprio volto alla fame di immagini che la società dello spettacolo impone. Tanto da far sì che, nel suo classico stile pop e irridente del business mediatico, il grande pubblico potesse ascoltare la sua vera voce soltanto in un episodio della serie animata I Simpson, mentre veniva raffigurato con nome e cognome, ma con il volto coperto da un sacchetto di carta.

Pur non essendo possibile approfondire maggiormente il discorso sull’opera di Pynchon (classe 1937), per ragioni spazio, occorre però almeno ricordare che, pur essendo considerato uno dei maggiori scrittori americani viventi, Pynchon è rimasto sempre volontariamente lontano da qualsiasi forma di mondanità e celebrità mediatica, celando ostinatamente il proprio volto alla fame di immagini che la società dello spettacolo impone. Tanto da far sì che, nel suo classico stile pop e irridente del business mediatico, il grande pubblico potesse ascoltare la sua vera voce soltanto in un episodio della serie animata I Simpson, mentre veniva raffigurato con nome e cognome, ma con il volto coperto da un sacchetto di carta.

Lo scrittore, in comune con Anderson, esibisce certamente un non dissimulato fastidio per la rappresentazione realistica della società e della storia americana recente. Opponendo alle verità “certificate” dall’ideologia, dalla “storia” o dalla propaganda, mediatica e politica, uno sguardo disincantato, la cui lucidità trova lo spazio più adatto per manifestarsi nel paradosso e nella fantasia scatenata piuttosto che nell’analisi di stampo sociologico.

Nel caso del film Il petroliere, con cui nel 2007 aveva vinto l’Orso d’argento al festival di Berlino come miglior regista, però, Anderson aveva preso spunto da un romanzo di Upton Sinclair, Oil! (Petrolio!), pubblicato negli Stati Uniti nel 1927 e mai tradotto in Italia, che si ispirava alla vita e alle imprese dei baroni del petrolio Edward Doheny e Harry Sinclair, ma soltanto per modificarlo radicalmente per una buona parte delle vicende narrate. Lavoro cinematografico per il quale aveva proposto e ottenuto come titolo: There will be blood, poiché sentiva che non c’era abbastanza del libro per trattarlo come se fosse un adattamento adeguato del romanzo.

Prima di scegliere quel titolo e quella trama, ampiamente modificata nel corso della realizzazione del film, Anderson aveva letto tutte, o quasi, le opere di Upton Sinclair, la più famosa delle quali rimane La giungla (The Jungle, 1906), tradotta e pubblicata in Italia da Mondadori. Tutte opere in cui sia le vicende che la loro ambientazione erano funzionali alla denuncia delle malefatte sociali, politiche ed economiche del capitalismo americano.

Motivo per cui l’opera di Sinclair, insieme a quella di Frank Norris, è stata sempre associata alle migliori espressioni della letteratura, della saggistica e delle inchieste giornalistiche dei cosiddetti muckrakers, giornalisti, scrittori e fotografi riformisti degli Stati Uniti che, tra il 1890 e il 1920, denunciavano con veemenza la corruzione e le malefatte nelle istituzioni economiche e politiche, spesso per mezzo di pubblicazioni di carattere sensazionalistico.

Le riviste di muckraking si scontrarono così con i monopoli aziendali e i loro rappresentanti politici, mentre cercavano di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della povertà urbana, delle condizioni di lavoro insicure, della prostituzione e del lavoro minorile Cosicché, ancora oggi, nel linguaggio comune, il termine può riferirsi a giornalisti che “scavano in profondità nei fatti” o, se usato in senso peggiorativo, a coloro che cercano di causare scandalo e che, come un personaggio del classico Pilgrim’s Progress di John Bunyan, di fatto “rastrellano il letame”3.

Ma il “muckracking” che sembra indirizzare l’opera di Anderson, e anche di Pynchon, è più di carattere psichico che non economico e sociale o, almeno, se lo è dal punto di vista sociale lo è comunque dal punto di vista della psiche, non di un individuo ma collettiva. Un affare che, a ben pensarci, sembra pervadere la letteratura americana almeno fin dai tempi di Herman Melville, Edgar Allan Poe e Ambrose Bierce che, da punti di vista diversi e con differenti modalità stilistiche, esaminarono tutti il rapporto di una società, quella del Nuovo Mondo, con la morte, le sue paure, i suoi incubi, le sue mancate promesse e le sue fallimentari illusioni.

Ma il “muckracking” che sembra indirizzare l’opera di Anderson, e anche di Pynchon, è più di carattere psichico che non economico e sociale o, almeno, se lo è dal punto di vista sociale lo è comunque dal punto di vista della psiche, non di un individuo ma collettiva. Un affare che, a ben pensarci, sembra pervadere la letteratura americana almeno fin dai tempi di Herman Melville, Edgar Allan Poe e Ambrose Bierce che, da punti di vista diversi e con differenti modalità stilistiche, esaminarono tutti il rapporto di una società, quella del Nuovo Mondo, con la morte, le sue paure, i suoi incubi, le sue mancate promesse e le sue fallimentari illusioni.

Un’attenzione ai più remoti meandri della mente collettiva di una intera nazione che difficilmente è altrettanto diffusa nelle altre espressioni della letteratura occidentale moderna, ma che caratterizza anche l’opera di tanti altri autori come Philip K. Dick e Mark Twain, fino a Bret Easton Ellis. Tutti al lavoro, insieme a numerosi altri autori, sulle infinite e possibili varianti di una psiche estremamente divisa e contraddittoria, sostanzialmente affetta da schizofrenia.

Di cui la diffusione dei serial killer e delle loro gesta efferate e sanguinarie non è che una delle possibili manifestazioni epifenomeniche. Insieme alle sparatorie nelle campagne, nelle chiese, nelle scuole, nei night, nei supermercati, negli stadi, nelle caserme o, più semplicemente, nelle strade delle città americane. Tutti comportamenti riconducibili a una nazione nata “schizofrenica”.

Partorita dalla prima rivoluzione coloniale contro gli imperi europei e trasformatasi via via nella maggior potenza imperiale. Basata su principi democratici che hanno informato le successive rivoluzioni europee ed extra europee di cui, però, è stata spesso la prima affossatrice. Ancorata a severi principi di eguaglianza giuridica, ma affetta dal razzismo più bieco. Abitata da immigrati di ogni parte del mondo e di diversa fede religiosa o politica fin dalla sua fondazione ma, oggi, avversa a qualsiasi forma di migrazione verso i suoi confini.

Divisa in una miriade di nazionalità che si è sforzata inutilmente di mescolare in un’unica Nazione. Una nazione in cui la libertà religiosa e di parola dovrebbe essere garantita dalla costituzione e dai suoi successivi emendamenti, ma che ancora oggi, e sempre di più, vede le chiese battiste e metodiste opporsi con virulenza a qualsiasi libertà di discorso che sia altro da quello bianco e cristiano. Una nazione che della wilderness e dei suoi magnifici panorami ha fatto una sorta di religione naturale, ma in cui i popoli aborigeni sono stati massacrati e imprigionati in nome del progresso. In nome del quale ultimo, e delle attività estrattive, la stessa Natura è stata devastata, violentata, ridotta a “parchi” in cui immaginare e rivivere un tempo che non esiste più.

Un paese dove le libertà individuali sono portare costantemente in palmo di mano, salvo poi proibire e vietare qualsiasi libertà di scelta delle donne e di genere più in generale. In cui esiste una classe operaia con una delle storie più battagliere dell’età contemporanea, ma che allo stesso tempo difende valori legati sostanzialmente al lavoro e alla valorizzazione del capitale.

Un groviglio di contraddizioni il cui sbocco sempre più probabile sembra essere quello di una guerra civile, causata più dalla follia collettiva che dalle contraddizioni di classe che, in fin dei conti, non sono altro che la manifestazione più evidente della schizofrenia della società che ancora si fonda sulle leggi del capitale. Un groviglio che permette così, ad autori come Anderson e Pynchon, di rilevare come non sia necessario «delineare appieno il colpevole o i colpevoli perché, in fondo, lo sono tutti. Per avere operato, per aver tentato o per aver anche solo semplicemente creduto» (qui). Motivo per cui anche il soprannome, Perfidia, scelto per la leader del gruppo French 75 che opera clandestinamente all’inizio del film, appare decisamente adatto.

Una nazione, ma forse un intero mondo, in cui tutti vivono illusoriamente un sogno di libertà che ognuno interpreta a modo suo. Come presunto rivoluzionario oppure appartenente alla Fratellanza ariana; come membro di una comunità di Santi purificati discesa direttamente dall’immaginario razzista e religioso dei Padri Pellegrini o della umma dei Black Muslims; come parte di una comunità sempre e comunque offesa perché vede lesi diritti che, in realtà, sono solo e sempre stati promessi sulla carta, dalla celluloide delle pellicole hollywoodiane oppure nei dischi microsolco, fino a ieri, o in rete, oggi.

Una nazione, ma forse un intero mondo, in cui tutti vivono illusoriamente un sogno di libertà che ognuno interpreta a modo suo. Come presunto rivoluzionario oppure appartenente alla Fratellanza ariana; come membro di una comunità di Santi purificati discesa direttamente dall’immaginario razzista e religioso dei Padri Pellegrini o della umma dei Black Muslims; come parte di una comunità sempre e comunque offesa perché vede lesi diritti che, in realtà, sono solo e sempre stati promessi sulla carta, dalla celluloide delle pellicole hollywoodiane oppure nei dischi microsolco, fino a ieri, o in rete, oggi.

Tutte schegge di un sogno infranto di libertà, uguaglianza, felicità e unicità, che non si ricompongono se non nell’immagine impazzita di un caleidoscopio pronto ad offrirne altre e di nuove ad ogni nuovo giro delle lenti contenute nello strumento, in cui le figure geometriche simmetriche colorate, generatesi dall’unione dell’immagine diretta dei frammenti e di quelle create dal loro riflesso negli specchi, mutano e cambiano colore e forma, senza mai ripetersi.

Ecco, il film, comunque bello e dagli interpreti spesso bravissimi (Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro e Chase Payne “Infiniti” soprattutto), caratterizzato da un anti-eroe sempre in vestaglia da camera, ritagliato sulla figura del Grande Lebowski dei fratelli Cohen, e da scelte narrative e stilistiche innovative4, di Anderson può essere riassunto così. Come l’immagine prodotta in un caleidoscopio dai frammenti di una società caduta, sia in alto che in basso, negli stessi tranelli che pensava di poter maneggiare con disinvolta destrezza.

Ecco, il film, comunque bello e dagli interpreti spesso bravissimi (Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro e Chase Payne “Infiniti” soprattutto), caratterizzato da un anti-eroe sempre in vestaglia da camera, ritagliato sulla figura del Grande Lebowski dei fratelli Cohen, e da scelte narrative e stilistiche innovative4, di Anderson può essere riassunto così. Come l’immagine prodotta in un caleidoscopio dai frammenti di una società caduta, sia in alto che in basso, negli stessi tranelli che pensava di poter maneggiare con disinvolta destrezza.

E in cui a potersi salvare sembrano esser soltanto gli ultimi, i marginali: gli immigrati e i migranti obbligati ad organizzarsi per sopravvivere, anche per mezzo di una “ferrovia sotterranea” che ricorda quella dei tempi di una schiavitù mai davvero finita, e le giovani generazioni, obbligate a sperare e a lottare collettivamente, almeno per sopravvivere a ciò che un vecchio e bastardissimo sogno infranto ha lasciato loro in eredità. Come le recenti e meravigliose piazze Pro-Pal, ma non solo, sembrano confermare.

T. Pynchon, Vineland, traduzione di Pier Francesco Paolini, Rizzoli, Milano, 1991 (prima edizione italiana) e con la medesima traduzione, ma aggiornata da Andrea Mattacheo, per la seconda edizione, uscita nella Collana ET Scrittori, Einaudi, Torino, 2021. ↩

Inherent Vice (2009), uscito in Italia nel 2011 per Giulio Einaudi editore, Torino. ↩

Per maggiori delucidazioni sull’argomento si veda M. Maffi, Da che parte state. Narrazioni, conflitti sociali e “sogno americano” 1865-1920, Shake Edizioni, Milano 2024 ↩

Si pensi soltanto all’autentica reinvenzione della più abusata trovata della cinematografia americana degli ultimi cinquant’anni, da Bullit in poi: l’inseguimento in auto lungo strade urbane oppure sprofondate in anonimi e vastissimi deserti. ↩