di Gioacchino Toni

Victoria Law, “Le prigioni rendono la società più sicura” e altri venti miti da sfatare sull’incarcerazione di massa, Traduzione e cura di Arabella Soroldoni, Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 198, € 18,00

Victoria Law, “Le prigioni rendono la società più sicura” e altri venti miti da sfatare sull’incarcerazione di massa, Traduzione e cura di Arabella Soroldoni, Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 198, € 18,00

Gli Stati Uniti, esportatori di democrazia per eccellenza, pur rappresentando il 5% della popolazione mondiale, detengono quasi il 25% dei prigionieri del mondo: sono oltre 2 milioni le persone chiuse nelle prigioni (jail) e nelle carceri (prison) statunitensi. Nelle prime, puntualizza Victoria Law, sono detenuti/e coloro che sono in attesa di processo o condannati/e a pene inferiori ai 12 o 18 mesi, a seconda degli stati, nelle seconde sono recluse le persone condannate in via definitiva che sono state dichiarate colpevoli o che devono scontare lunghe pene detentive.

Se per lungo tempo negli Stati Uniti di questa vera e propria “incarcerazione di massa”, con annesse condizioni infernali di detenzione, si è scarsamente dibattuto, ora di tale fenomeno si inizia a discutere con una certa frequenza nei media, nei dibattiti politici e nella produzioni tanto documentarie quanto di fiction audiovisive ed editoriali.

Della detenzione parlano, ad esempio: la serie televisiva di successo Orange Is the New Black (2013-2019) ideata da Jenji Kohan sulla base delle memorie di Piper Kerman; il film Just Mercy (2019) di Destin Daniel Cretton in cui viene ricostruito il processo a Walter McMillian, ingiustamente condannato a morte per l’omicidio di Ronda Morrison, difeso dall’avvocato Bryan Stevenson; il best-seller The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (2010) scritto da Michelle Alexander, avvocato per i diritti civili e studioso di diritto; le opere documentarie di Ava Marie DuVernay 1 When They See Us (2019), miniserie televisiva che ricostruisce il caso dell’aggressione nei confronti di una jogger a Central Park che ha portato alla condanna di quattro ragazzi di colore e un ispanico poi scagionati dalla confessione del vero colpevole, e 13th (2016) in cui viene denunciato come negli Stati Uniti si sia fatto ricorso alla carcerazione come strumento di controllo e oppressione delle minoranze afroamericane sin dalla fine della schiavitù.

Della detenzione parlano, ad esempio: la serie televisiva di successo Orange Is the New Black (2013-2019) ideata da Jenji Kohan sulla base delle memorie di Piper Kerman; il film Just Mercy (2019) di Destin Daniel Cretton in cui viene ricostruito il processo a Walter McMillian, ingiustamente condannato a morte per l’omicidio di Ronda Morrison, difeso dall’avvocato Bryan Stevenson; il best-seller The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (2010) scritto da Michelle Alexander, avvocato per i diritti civili e studioso di diritto; le opere documentarie di Ava Marie DuVernay 1 When They See Us (2019), miniserie televisiva che ricostruisce il caso dell’aggressione nei confronti di una jogger a Central Park che ha portato alla condanna di quattro ragazzi di colore e un ispanico poi scagionati dalla confessione del vero colpevole, e 13th (2016) in cui viene denunciato come negli Stati Uniti si sia fatto ricorso alla carcerazione come strumento di controllo e oppressione delle minoranze afroamericane sin dalla fine della schiavitù.

A proposito di quest’ultima opera, nel corso della sua presentazione al New York Film Festival, l’autrice ha dichiarato: “Sono cresciuta in un ambiente in cui la detenzione era sempre presente in modi diversi. Nel mio quartiere quando ero ragazza molte delle mie amiche parlavano di andare a trovare il padre o altri parenti in galera, quasi fosse normale. Come cineasta afroamericana ho pensato che questo fenomeno doveva essere inserito in un contesto storico e civile. La maggior parte della gente non crea questo tipo di connessione tra il singolo e il sistema, chi come noi gestisce la comunicazione ha il dovere di esporre questi schemi al pubblico”2.

Se la questione carceraria nelle opere audiovisive e narrative statunitensi non è certo una novità, quel che pare essere cambiato è che produzioni come quelle citate da Victoria Law hanno contribuito ad espandere le questioni affrontate fuori dal mero intrattenimento aprendo dibattiti sui meccanismi di quello che l’autrice definisce il “sistema penale legale” statunitense (preferendo tale definizione a quella più ampiamente utilizzata di “giustizia penale”).

Se la questione carceraria nelle opere audiovisive e narrative statunitensi non è certo una novità, quel che pare essere cambiato è che produzioni come quelle citate da Victoria Law hanno contribuito ad espandere le questioni affrontate fuori dal mero intrattenimento aprendo dibattiti sui meccanismi di quello che l’autrice definisce il “sistema penale legale” statunitense (preferendo tale definizione a quella più ampiamente utilizzata di “giustizia penale”).

A determinare un tale fenomeno di “incarcerazione di massa”, secondo Law, hanno contribuito le politiche tough on crime (inasprimento delle pene per i crimini più violenti) e la richiesta da parte dell’opinione pubblica di punizioni esemplari più lunghe e severe. Negli ultimi quattro decenni il numero delle persone incarcerate è aumentato del 500% portando agli attuali 2,2 milioni di individui detenuti e se a questi si aggiungono le persone in libertà vigilata o condizionale il numero sale a quasi sette milioni. Per le donne i numeri sono ancora più impressionati: negli ultimi quarant’anni l’incremento di donne incarcerate è stato dell’800%. Alle oltre duecentomila donne dietro le sbarre si deve aggiunge un milione di donne in libertà vigilata o condizionale e, ricorda Law, un numero imprecisato di donne trans detenute nelle prigioni e nelle carceri maschili. Tali dati fanno sì che si possa parlare di “incarcerazione di massa” a proposito degli Stati Uniti.

Nonostante negli ultimi tempi, come detto, della questione carceraria si è finalmente iniziato a parlare negli Stati Uniti, molti miti costruiti attorno ad essa persistono, contribuendo di fatto a giustificare quelle politiche che hanno condotto ai numeri impressionanti di persone detenute.

Un mito persistente è quello che vuole le prigioni e le carceri indispensabili per proteggere la popolazione dall’alto tasso di criminalità; tale convincimento non solo permane, nonostante i crimini violenti siano in realtà dimezzati negli ultimi venticinque anni, ma contribuisce a giustificare politiche dalla “carcerazione facile”.

Ognuna delle quattro parti che compongono il volume di Law è dedicata alle questioni più importanti riguardo l’incarcerazione di massa.

Nella prima parte del libro l’autrice esamina e sfata alcuni miti persistenti circa le cause del boom carcerario statunitense, incluso il mito che vede nelle corporazioni carcerarie private l’origine del fenomeno. Tale mito, sostiene Law, evita di prendere in considerazione un dato importante: le carceri private ospitano meno del 10% della popolazione carceraria.

Nella seconda parte vengono affrontati i miti che giustificano l’incarcerazione di chi necessita di assistenza sociale (persone affette da disturbi psichiatrici, da dipendenza ecc.). Tali convincimenti presuppongono che i luoghi di detenzione forniscano i servizi e l’assistenza necessari a tali tipologie di reclusi di cui altrimenti non potrebbero godere. Volendo vedere nell’incarcerazione un mezzo per dispensare tali prestazioni si finisce per nascondere la carenza di assistenza sociale al di fuori delle prigioni e delle carceri.

La terza parte del volume approfondisce diverse questioni spesso trascurate anche dalle discussioni sulla incarcerazione di massa come l’invisibilità delle donne e delle persone trans. Nonostante la popolazione reclusa nelle prigioni, nelle carceri e nei centri di detenzione per immigrati degli Stati Uniti sia in gran parte maschile, anche le donne sperimentano le medesime crudeltà degli uomini a cui però si aggiungono ulteriori violenze dovute alla loro identità di genere. Ad essere affrontata è anche la detenzione degli immigrati e delle immigrate. Tecnicamente considerata una forma di reclusione civile, piuttosto che penale, tale tipo di detenzione è spesso assente dal dibattito sull’incarcerazione di massa, nonostante le condizioni di vita della popolazione immigrata ricalchi gli orrori e gli abusi delle prigioni e delle carceri.

La terza parte del volume approfondisce diverse questioni spesso trascurate anche dalle discussioni sulla incarcerazione di massa come l’invisibilità delle donne e delle persone trans. Nonostante la popolazione reclusa nelle prigioni, nelle carceri e nei centri di detenzione per immigrati degli Stati Uniti sia in gran parte maschile, anche le donne sperimentano le medesime crudeltà degli uomini a cui però si aggiungono ulteriori violenze dovute alla loro identità di genere. Ad essere affrontata è anche la detenzione degli immigrati e delle immigrate. Tecnicamente considerata una forma di reclusione civile, piuttosto che penale, tale tipo di detenzione è spesso assente dal dibattito sull’incarcerazione di massa, nonostante le condizioni di vita della popolazione immigrata ricalchi gli orrori e gli abusi delle prigioni e delle carceri.

Nel dibattito contemporaneo sulla carcerazione, sottolinea l’autrice, sono aumentate le prese di posizione che invitano a pensare al superamento dell’incarcerazione e all’abolizione dei luoghi di detenzione. La prospettiva abolizionista3 sembra insomma essere passata dall’essere un concetto radicale, spesso liquidato come del tutto utopico nei dibattiti, ad una opzione a cui pensare.

L’ultima parte del volume affronta le modalità con cui si pensa di poter smantellare l’incarcerazione di massa. Vengono analizzati criticamente i convincimenti che vorrebbero togliere dai luoghi di detenzione soltanto coloro che hanno subito condannate per reati non violenti di droga, e ci si sofferma sull’allarme sociale generato dai reati sessuali e dall’omicidio. Si presentano dunque concetti e pratiche esistenti di giustizia riparativa e di giustizia trasformativa.

Attingendo da una vasto ambito di studi critici nei confronti dei sistemi detentivi, e interagendo, con tutte le difficoltà del caso, con alcuni dei soggetti che nelle carceri e nelle prigioni sono reclusi, l’intento di Law è quello di indurre chi legge il suo libro ad esaminare l’incarcerazione di massa all’interno di un contesto più ampio, nella sua complessità.

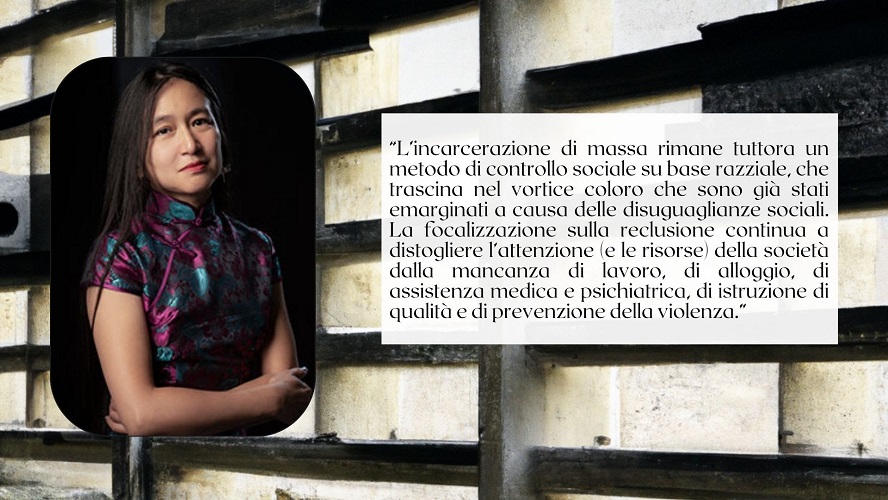

Victoria Law è una giornalista freelance il cui lavoro si concentra sulle intersezioni tra incarcerazione, genere e resistenza. È autrice di Resistance Behind Bars: The Struggles of Incarcerated Women, coautrice di Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms e coeditrice di Don’t Leave Your Friends Behind: Concrete Ways to Support Families in Social Justice Movements and Communities. I suoi scritti sull’incarcerazione sono apparsi su varie testate giornalistiche, sia cartacee sia online, tra cui: “The New York Times”, “The Nation”, “Wired”, “Ms.” e “Truthout”. È cofondatrice di Books Through Bars-NYC, un programma di volontariato che invia libri gratuiti alle persone incarcerate in tutto il Paese, ed è stata a lungo redattrice della zine “Tenacious: Art and Writings by Women in Prison”.

Victoria Law è una giornalista freelance il cui lavoro si concentra sulle intersezioni tra incarcerazione, genere e resistenza. È autrice di Resistance Behind Bars: The Struggles of Incarcerated Women, coautrice di Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms e coeditrice di Don’t Leave Your Friends Behind: Concrete Ways to Support Families in Social Justice Movements and Communities. I suoi scritti sull’incarcerazione sono apparsi su varie testate giornalistiche, sia cartacee sia online, tra cui: “The New York Times”, “The Nation”, “Wired”, “Ms.” e “Truthout”. È cofondatrice di Books Through Bars-NYC, un programma di volontariato che invia libri gratuiti alle persone incarcerate in tutto il Paese, ed è stata a lungo redattrice della zine “Tenacious: Art and Writings by Women in Prison”.

Ava Marie DuVernay, regista, sceneggiatrice, giornalista, produttrice cinematografica e televisiva, è stata la prima donna a vincere il premio alla regia al Sundance Film Festival per il lungometraggio Middle of Nowhere (2012) e prima donna afroamericana nominata per il Golden Globe per la regia e l’Oscar al miglior film per Selma (2014). Con il film 13th (2016) è stata nominata per l’Oscar al miglior documentario e con il film fantasy della Disney A Wrinkle in Time (2018) è stata la prima donna afroamericana a dirigere un film live-action. Con la miniserie drammatica When They See Us (2019), da lei ideata, co-scritta, prodotta e diretta per Netflix, ha ottenuto 16 nomination ai premi Emmy e il massimo riconoscimento del Critics’ Choice Television per la miglior miniserie. ↩

The 13th: su Netflix il documentario shock sulla detenzione americana, in “popcorntv.it” ↩

Cfr. Vincenzo Ruggiero, Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011. ↩