di Iuri Lombardi

Come si riconosce un poeta? Ho scoperto Antonio Merola durante un reading: aveva sì e no vent’anni. Per la prima volta, mi sono imbattuto in un ragazzo che diffondeva e sosteneva la necessità della letteratura come vita. E questa evangelizzazione gliela si leggeva negli occhi, nella postura, nella voce. Si era formato sull’America, sul mito dei beat, i poeti apparentemente sconclusionati della vita e che giravano per i viali all’ombra di intere fungaie di grattacieli. Anche se lui si aggirava per Roma e i suoi punti antropici erano capitolini, la sua bussola indicava l’ovest. Una questione che mi colpì subito fu l’importanza che dava al tempo. Un tempo che, per ragioni biografiche, sosteneva gli fosse stato sottratto. Portato via. Il suo tempo era infatti un tempo di vita, uno spazio fisico dove potesse essere, oltre che scrivere, poesia: dove poesia e vita combaciassero.

Come si riconosce un poeta? Ho scoperto Antonio Merola durante un reading: aveva sì e no vent’anni. Per la prima volta, mi sono imbattuto in un ragazzo che diffondeva e sosteneva la necessità della letteratura come vita. E questa evangelizzazione gliela si leggeva negli occhi, nella postura, nella voce. Si era formato sull’America, sul mito dei beat, i poeti apparentemente sconclusionati della vita e che giravano per i viali all’ombra di intere fungaie di grattacieli. Anche se lui si aggirava per Roma e i suoi punti antropici erano capitolini, la sua bussola indicava l’ovest. Una questione che mi colpì subito fu l’importanza che dava al tempo. Un tempo che, per ragioni biografiche, sosteneva gli fosse stato sottratto. Portato via. Il suo tempo era infatti un tempo di vita, uno spazio fisico dove potesse essere, oltre che scrivere, poesia: dove poesia e vita combaciassero.

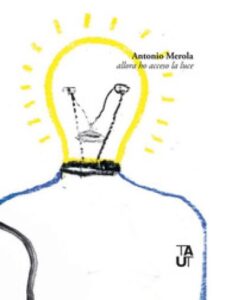

Sono passati quasi dieci anni da quando mi fece leggere le prime bozze di questo lavoro, che abbiamo avuto modo di discutere assieme. È da pochi, riuscire ad aspettare… con queste premesse. Riuscire ad aspettare il momento giusto, l’editore giusto; altro tempo sottratto, si potrebbe pensare. Ma Merola ha sempre sentito una particolare responsabilità verso queste poesie, perché non riguardano solo la sua storia, come capirà chi nei prossimi mesi leggerà la raccolta: abbiamo a che fare con una voce che si presta a prestarsi e che scrive nella lingua dell’empatia. Allora ho acceso la luce ha seguito la stesura lunghissima di un esordio mutaforma, che ha accompagnato l’autore negli anni della maturazione e che è giocoforza cambiato con lui, senza però che autore e testo si tradissero mai a vicenda. E la raccolta ha trovato infine un proprio indirizzo di residenza poetica: il progetto Taut Editori a cura di Alberto Pellegatta, dopo una prima proposta nell’antologia Planetaria – 27 poeti del mondo nati dopo il 1985 (2020).

Il modo di fare poesia di Merola è assai particolare, a cominciare dal suo modus operandi che, come continuava a ripetermi mentre negli anni la raccolta prendeva consistenza, parte da una speciale intuizione di Allen Ginsberg: non capire che cosa si scriva, magari capirlo poi. Questo è stato forse il motivo per cui la gestazione di Allora ho acceso la luce è durata i suoi interi vent’anni: Merola cercava di capire che cosa avesse scritto. Sapeva che cosa aveva chiesto alla poesia, ma come leggerne le risposte? Abbiamo cercato di decifrarlo assieme, a volte. Quanto finora, non significa che a livello della costruzione metrica Merola segua a menadito la lezione dei beat. Si tratta piuttosto di una serie di esperienze biografiche così ingombranti, che quella tra la sensibilità di Merola e la scrittura poetica è stata una chiamata reciproca. Una vocazione senza deterrenti. Si tratta di un modo di fare poesia come fosse un oblio costante: fuoriesce nell’attimo in cui si presenta. Per cui nella poetica di Merola la vita raccontata – che è, sul piano ontologico, una sequenza di presenti incompresi – diventa magia, mettendo in moto una dinamica riscontrabile in pochissimi poeti. Nei suoi versi possiamo riscontrare una forma di imagismo letterario. Si tratta di una sensibilità che gli permette di leggere la realtà attraverso una lente magica, da bambino, e in cui diventare il prestigiatore di parole e di ambientazioni trasognate, l’artefice di incantesimi. Ora è chiaro che tutto questo, a partire cioè dalla questione dell’imagismo, porta Merola ad affacciarsi nel panorama letterario italiano come caso particolare, fuori dai soliti clichè di maniera. Nel suo mondo, per restare in Italia, non ci sono altri casi: la sua poetica resta il solo caso. Di seguito, cercherò di fornire alcune coordinate per guardare alla costellazione di queste poesie.

Con la prima sezione, Merola ci lascia entrare in quella che una volta è stata per lui La vecchia casa. Tra queste mura vive ancora uno degli spettri, se non il principale, della sua poesia: cioè una ferita autobiografica che cerca di attuare «il ripudio di una biografia». La sezione che per ragioni ontiche chiamo primo tempo infatti si aggira per la memoria del poeta bambino nella Roma di Prati, tra i viali alberati dei platani, in un quartiere che oggi è parte del centro alto-borghese della città e che messo su riga è il cuore della geografia interiore dell’opera. Prati diventa il palcoscenico drammatico di una povertà ossimorica, perché vissuta come povero tra i ricchi, della sopravvivenza quotidiana, della scelta tra pagare una bolletta della luce oppure quella del gas, di come mettere insieme il pranzo con la cena: «avevamo così poca fame/ che cercavamo da mangiare nella spazzatura». E se la povertà è la protagonista della prima sezione del libro, il dramma sarà incantato con la magia.

Con Allora ho acceso la luce, il secondo tempo che dà il titolo alla raccolta, Merola gioca con il miraggio di illuminare la casa biografica riuscendo magari a pagare la bolletta arretrata, la lucina che di notte protegge i bambini dai mostri e infine, direi soprattutto, l’amore dell’altro – un altro però ferito dalla malattia. Quale? Di che tipo? Così la sezione, assieme alla successiva La ricerca di una cura, è una cronaca empatica che abbraccia senza pregiudizio alcuno coloro che, se non ci fosse stato Basaglia in questo paese, sarebbero ancora definiti come malati di mente e che, in parte, sembra seguire le orme di quel rapporto unico tra lo scrittore americano F. Scott Fitzgerald e Zelda Sayre, di cui Merola si era già occupato in un precedente saggio, proponendo una «critica empatica» (F. Scott Fitzgerald e l’Italia, 2018). Quella dell’empatia è la parola chiave per comprendere tutta la poetica di Merola, perché è lo sguardo con cui legge il mondo: «ma ho paura… ho paura della vita che non scrivo». E la vita che non si riesce a scrivere è la vita che non abbiamo mai cercato di comprendere. È un amore, quello tra il poeta e il tu di queste sezioni, che come arma di difesa dal mostro che abita la mente, del tarlo, ha solo una lucina da cortesia, abbastanza per aspettare l’alba, troppo poco per uscire fuori da sotto il letto: «Ho provato a portarti lontano,/ ma il mostro ci ha seguito ovunque».

«Conoscevo un uomo che collezionava gabbie/per sostenere la volontà degli uomini di non sapere/ volare» inizia così la terza parte, il terzo tempo con Il compagno di una generazione. La cronaca si allarga, si dilata attorno a un nuovo compagno di viaggio ferito, a chiunque abbia delle cicatrici nella mente; a chiunque sia costretto a vivere in un labirinto cieco, in preda alle proprie ossessioni parlanti. È sotteso che Merola racconti qualcosa che abbia visto, ma che insieme protegge nell’anonimato del canto: del poeta biografico, se si esclude la prima sezione, rimangono in tutta la raccolta solo gli occhi. Una vita di specchi e di echi, di riverberi di se stessi «eppure io/ sono uguale a te ma sono/ Antonio. Anche questa poesia si farà/ chiamare Antonio: Antonio: Antonio…». Il poeta si chiama, si interroga, cerca qualcosa ma ritrova se stesso in quanto davanti allo specchio generazionale. Ma assieme, come se si trattasse di un unico grande brano, continua anche in questa sezione la ricerca di una cura possibile, una cura che possa curare tutti: c’è un bisogno assoluto di empatia in eccesso. E la soluzione sembra essere la poesia stessa, interrogata sia come una «merce replicabile», cioè come medium per dare al poeta un senso professionale al proprio essere nel mondo, sia ancora una volta attraverso l’equazione letteratura come vita, perché è questa una poesia di ascolto, che si presta a fare cantare gli altri, di fatto coautori di questo lavoro. È l’esigenza di andare oltre l’aspetto biografico e questo oltre, questo calarsi nei panni di un Ulisse di città, fa che la poesia sia replicabile. A differenza degli assolutismi poetici che la tradizione (purtroppo) ci ha abituati ad assorbirci, che da sempre ci ha propinato, Merola nel suo vortice di incantesimi ci suggerisce che la poesia magica se avvenuta una volta può accadere ancora, a patto però di non comprenderne le formule. Anche il poeta, come il lettore, deve stregarsi. Dunque, da questo insieme nasce il senso della replica poetica, della poesia come merce: protagonista di mercato. Se fino ad oggi ci avevano insegnato che la poesia non è spendibile, è elitaria, poco versatile, il poeta smentisce proponendoci una scrittura che con empatia inglobi letteralmente gli altri nel suo canto, per riscattarli dall’incomprensione.

Così Merola non solo trasmuta il senso del viaggio con la poesia (finalmente tutta da scrivere), ma attraverso il movimento, verso le terre del nord, a bussola impazzita, approda alla favola, all’idillio, se pur anche in questo caso con dolore. C’era una volta la città delle stelle è una sezione fuori dal tempo: una fiaba in versi e assai determinante per lasciarsi incantare dalla magia della raccolta. In un gioco in cui luci e ombre si perseguono, il poeta mette in scena l’incantesimo: la storia di una stella e un uomo che rinascono sulla Terra condividendo un solo corpo, per cercare di depistare un mostro capace di mettere sotto assedio tanto il regno della fantasia, quanto il piano della realtà, «hai chiesto: rinasciamo insieme. Non sapevi che cosa significasse/ tornare indietro, ricominciare daccapo». Merola porta a compimento una catabasi, dal mondo delle stelle alla fondazione di una città formata dalle stelle, capace di illuminare una autobiografia rifiutata, inventata, diversa proprio perché letta mediante la lente del sortilegio, lasciandoci in balia di un mare infinito, di un oceano di emozioni, come suggerisce il verso: «ma non è facile fidarsi al buio».

Anteprima a cura di Iuri Lombardi

Da Allora ho acceso la luce (Taut Editori, 2023)

Che cosa faremo quando finiranno i soldi

se da qualche parte ci aspetta un ponte

o forse una madre a indovinare la forza

per cercare ancora una parte nel branco: ma fare la spesa

ogni giorno era la prima soluzione contro l’assurdo

come accettare di avere scoperto il mostro

sotto il letto a sorridere nero come una parte della famiglia.

Ci eravamo lasciati alle spalle una mancanza

tra le stanze vuote: ricordo ancora la povertà della casa

quando non avevamo ancora la corrente, ogni bolletta

costava una madre o una schiena e minorava l’esistenza

come matricolare la vita giorno per giorno

o subire la tragica necessità del cibo:

avevamo così poca fame

che cercavamo da mangiare nella spazzatura.

*

C’era ancora la paura del ritorno:

chiedevamo l’unicità a qualcosa che non poteva ripetersi

una volta sola come tremare gli agguati degli uomini,

piangere l’inverno. Ci avrebbero di nuovo tagliato

la corrente, ci avrebbero di nuovo portato via

la mobilia della casa, finché non saremo piegati alle cose

gettate: allora facevamo la doccia fredda

fino a tracimare il gelo. Non ho mai saputo

meglio la fine: vorrei pagare il mese con le parole,

mangiare la carta – invece ho una fame vera

di trascrivere l’arcobaleno in bianco e nero,

alterare il diluvio: voglio alberare il cielo di caducifoglie.