di Franco Pezzini

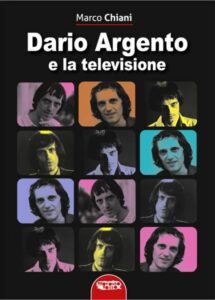

Marco Chiani, Dario Argento e la televisione, pp. 206, € 24,90, Profondo Rosso, Roma 2021.

Marco Chiani, Dario Argento e la televisione, pp. 206, € 24,90, Profondo Rosso, Roma 2021.

(Per i tipi Profondo Rosso è uscito da pochi giorni questo interessante saggio a cura di Marco Chiani, giornalista esperto in cinema e coordinatore della redazione di Cinemonitor, l’Osservatorio Cinema e Media Entertainment della facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma. Il testo che segue è la mia Prefazione.)

Negli anni Sessanta, abitavo con i miei in un alloggio grazioso, ma certo non di lusso, in una zona di negozi animata dal boom del periodo. Una casa luminosa, sulla confluenza tra due corsi – eppure ricordo come, dalla luce del salotto dove vedevo Carosello sulle gambe di mio padre, la sera il riquadro della mia stanza oltre l’atrio apparisse una porta sul buio. Questa immagine mi è sorta spontanea, come una bolla gorgogliata dal fondo di me stesso, recuperando il titolo di una serie televisiva per cui l’Italietta di qualche anno dopo arruolerà al timone nientemeno che Dario Argento.

A fronte di una ormai quasi ingovernabile bibliografia argentiana, con il bel volume che avete in mano Marco Chiani riesce a colmare un vuoto: un saggio a 360 gradi sul rapporto tra il regista e la televisione, fino a pubblicità e interviste. Considerate le trasformazioni dei prodotti per il piccolo schermo dal mondo RAI di un tempo al panorama dell’età di Game of Thrones, con un passaggio da “nuovo” focolare familiare a matrice di diramazioni immaginali più pervasive persino di quelle cinematografiche, riflettere sul rapporto con la tv di un autore quale Argento è di interesse particolare.

Complice un altro piccolo schermo, quello del pc e di internet coi suoi mille blog, parlare di Argento rischia oggi (ma non è il caso di Chiani) di avvitarsi nei soliti discorsi sulla crisi di un regista, a colpi di battute ingenerose e magari gratuite. Fatte salve le critiche puntuali – motivate, a volte anche affettuose – a questa o quell’opera, è un dato di fatto che se abbiamo smesso di trovare innovative le idee di Argento è soprattutto perché la sua poetica ci è entrata tanto sotto pelle da avvertirla come già nota. Forse per questo chi (come il sottoscritto) ha avuto la ventura di avvicinarsi piuttosto tardi al suo lavoro riesce con minor fatica a restare colpito da guizzi visionari, felicemente deliranti, anche in film in genere demoliti da critica e fan.

Ma nell’Argentoverse ci siamo in qualche modo entrati tutti, più o meno a scatti generazionali: il sangue iniziatico che la mia leva aveva visto orgiasticamente spargere in rito di passaggio dalla Hammer, con connotazioni un po’ diverse la successiva lo ritroverà in grazia delle coltellate di Argento. Tutti riconosciamo, solo a pensarci un po’, che con lui in misura maggiore o minore siamo cresciuti, e quel tipo di poetica (ripeto il termine, che non mi pare incongruo) ha influenzato a largo raggio non solo – in genere – il thriller italiano degli anni Settanta, ma il nostro modo di percepire il linguaggio dell’inquietudine.

Un impatto che non rappresenta solo una svolta rispetto al vecchio film de paura italico, ma assume valenza internazionale per il successo planetario delle sue pellicole, e influisce sullo stesso orizzonte della scrittura. In Italia la narratrice che ha recuperato in modo più lucido e avvertito il passo argentiano è direi Cristiana Astori, che rende i suoi polizieschi – emblematico Tutto quel rosso, Il Giallo Mondadori, 2012, proprio in zona-Argento – anche intriganti saggi di storia del cinema (e non a caso viene ogni tanto imitata dagli alfieri dell’usato sicuro). Ma è chiaro che un regista – e produttore, non dimentichiamolo – come Argento ha influenzato un po’ tutti gli autori di thriller nostrani (e non), sia nella cifra di uno sparagmòs non esaurito nel gore fine a se stesso, sia nell’enfasi sullo sguardo perturbante – il dettaglio conosciuto/non riconosciuto da recuperare per sciogliere il nodo della trama. Dove poco importa che si parli di thriller o di horror (un genere cui Argento approda, senza vera soluzione di continuità, con Suspiria, 1977): l’abbinamento tra tensione estrema e dettaglio perturbante rimonta ad Ann Radcliffe, e una venatura gotica è avvertibile in gran parte della produzione argentiana. A partire in fondo dal suo modo di trattare i luoghi, con una Torino e una Roma – tappe congrue al gotico da Grand Tour – da atlante dell’incubo. D’altra parte, proprio alla luce della poetica dello sguardo perturbante, del tassello sfuggito e da recuperare, il referente televisivo assume una speciale dimensione provocatoria: per molti anni, ciò che restava estraneo alla televisione, ciò che restava fuori dal suo schermo era per il grande pubblico davvero perturbante, intuito e conosciuto ma non riconosciuto o non ricordato, e dunque tutto da affrontare.

La rabbia (se ci pensiamo, degna di miglior causa) avvertibile oggi in tanti commenti di fan sugli ultimi film di Argento assomiglia a quel punto all’uccisione simbolica del padre: ma fatto salvo l’orizzonte del simbolo, proprio Argento è la prova che con i padri si può fertilmente lavorare. L’impatto della collaborazione con suo padre Salvatore, veterano del mondo cinematografico fin nelle più delicate operazioni amministrative, è in effetti tanto significativo che si potrebbe vedere proprio nella scomparsa di lui la vera cesura nell’opera del figlio. Il che richiama però a un altro aspetto che interessa direttamente il referente televisivo: non sempre tra i fan si mette a fuoco che un’opera non è solo del regista, ma dell’intera sua squadra, fino a montatori, tecnici di fotografia e altri fondamentali uomini-ombra. La storia dei film di Argento è anche la storia dei suoi collaboratori e comunque dei suoi interlocutori (Chiani vi offre ampio spazio), più o meno stimolanti anche a prescindere dalla professionalità in sé: e il rapporto appunto interlocutorio con un’altra istanza genitoriale – stavolta “materna”, la vecchia mamma RAI con cui Argento fa i conti in più momenti – rende più evidente i tipi di dinamica intrecciati.

Quando quel rapporto inizia, non è strano che il giovane Dario tenda a sottovalutare le potenzialità creative di un mezzo che – tra fremiti e tremiti di funzionari intimiditi – riduce drasticamente le possibilità del presentabile, che non gli permette (ancora) di giocare col colore, che sembra inibire la sua cifra artistica. Mentre oggi ci è chiaro che è una RAI straordinaria, quella degli anni Settanta: una RAI che osa sperimentare (pensiamo solo all’impatto degli sceneggiati di giallo e mistero, a partire da Il segno del comando, 1971, dove la televisione di stato di un paese ancora cattolicissimo e reduce da un tentato golpe si misura con le sirene epocali del Grande revival magico e coi misteri dei servizi). E a quel punto arruola “l’Hitchcock italiano”, come Argento viene chiamato, con un ministero di grande cerimoniere – grazie a un suggerimento di Luigi Cozzi – simile a quello svolto tra gli anni Cinquanta e Sessanta nella celebre serie Alfred Hitchcock presenta. Ma sono cambiati i tempi: Hitch giocava sornione a moralizzare – con la sua fisionomia tondeggiante da ecclesiastico di campagna del Settecento inglese – sullo sfondo della Guerra Fredda, mentre quando Argento presenta (e in parte dirige) gli episodi di La porta sul buio, 1973, ha piuttosto il physique du rôle dei sessantottini e lo scenario dietro di lui è quello degli anni di piombo (e in realtà di molto altro, perché sarebbe grottesco e limitante ridurre utopia, colore e fantasia degli anni Settanta a tale cifra asfittica).

In ogni caso, a fronte delle porte che il piccolo schermo si è sempre proposto di aprire al mondo nelle case degli spettatori – prima nel contesto di una programmazione nazionalpopolare, oggi con i percorsi labirintici dei canali a pagamento – quella che Argento schiude sul buio va ben oltre i limiti concessi alla prima serie del 1973: e proprio il rapporto con la “normalità” televisiva può dirla lunga su un’evoluzione. Iniziando il grande pubblico al proprio teatro di paure (tanto che le fantasie dei suoi ultimi film, per quanto estreme, ci sembrano “già viste”) Argento ha fornito un linguaggio efficace: qualcosa che non solo confuta in radice un certo modo superficialotto di sminuire i fantasmi – “che sarà mai, hai paura del buio?” – protestando invece la liceità e dignità delle nostre paure, ma lo fa fin dalla penombra delle nostre case. Quelle stesse dove il televisore ci tiene compagnia durante il lockdown e dove il buio oltre una porta può effettivamente celare l’assassino fatto sbarellare dalla clausura (la grande emergenza trascurata dai nostri governanti, il rovinoso impatto sulla psiche – in un paese già depresso da anni – di un sequestro prolungato in casa) o le streghe del profondo, che grattano alle finestre della nostra vita. Come nel teatro onirico del gotico che sovrapponeva il dedalo claustrofobico di corridoi e sotterranei del castello d’Otranto e quello dell’interiorità del suo usurpatore, in Argento delitto/thriller e ossessione/horror non possono essere troppo nettamente separati dai sussiegosi distinguo della critica: e la porta sul buio, in anni lontani come oggi in tempo di lockdown, si apre nel nostro alloggio e contemporaneamente tra le nostre pieghe (e piaghe) interiori.

Torino, marzo 2021