di Sandro Moiso

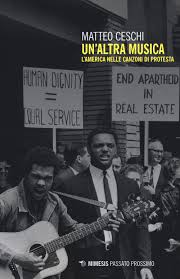

Matteo Ceschi, Un’altra musica. L’America nelle canzoni di protesta, Mimesis 2018, pp. 110, € 13,00

Matteo Ceschi, Un’altra musica. L’America nelle canzoni di protesta, Mimesis 2018, pp. 110, € 13,00

La sonnolenta cultura italiana, ancora immobilizzata troppo spesso tra documenti di archivio, manoscritti e testi a stampa, raramente sembra accorgersi dell’immensa mole di materiali riguardanti l’immaginario sociale e collettivo depositatasi, nel corso del ‘900, nelle varie forme “fisiche” assunte dalla musica registrata: rulli, dischi a 78/33/45 giri , nastri, cassette, cd e digitalizzazioni di vario altro genere. Che tali registrazioni siano avvenute in ambito privato, industriale o di ricerca poco conta, poiché l’aspetto importante è dato dal permanere di una testimonianza (caratterizzata spesso dall’immediatezza dell’evento e dall’oralità) che per i secoli precedenti è andata perduta. Fatti salvi i casi in cui una mano benevola abbia trascritto la canzone o il motivo oppure i casi in cui questi siano stati tramandati mnemonicamente di generazione in generazione e di terra in terra.

Da questo punto di vista la musica popolare prodotta negli Stati Uniti è stata forse la più fortunata poiché non solo ha raccolto l’eredità musicale di decine di etnie diverse, ma le ha viste anche spesso registrate sul campo da autentici fondatori della ricerca sulla popular music e, di fatto, della storia orale quali John e Alan Lomax, Sidney Robertson, Helene Sratman Thomas fino al più “recente” Art Rosenbaum.1

A tutto ciò l’industria discografica del XX secolo, sviluppatasi enormemente proprio negli USA fin dagli anni dei primi grammofoni, ha contribuito con una collezione infinita di suoni e canzoni che, pur allineandosi spesso ai canoni più commerciali, hanno ulteriormente arricchito quel patrimonio. Finendo anche col diventare uno degli archivi più preziosi dell’immaginario collettivo, sociale e giovanile, di un intero secolo. Anche se, va qui ricordato, il mercato degli spartiti sviluppatosi nel corso dell’Ottocento aveva già contribuito al mantenimento della memoria della cultura popolare o, come sarebbe stata poi in seguito spesso chiamata e confusa, di massa.

Matteo Ceschi, storico, saggista e fotografo milanese, che collabora da anni con diverse riviste musicali e ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla controcultura statunitense, esplora uno degli infiniti aspetti possibili della popular music e indaga le vie e le modalità attraverso le quali una canzone entra nell’immaginario collettivo come espressione condivisa di un determinato momento storico o politico e diventa manifesto, strumento e definizione dell’azione collettiva contraria all’establishment economico, culturale, razziale e militare dominante. Ovvero come una canzone diventa “canzone di protesta”.

Per fare ciò l’autore sceglie tre canzoni più volte riprese nel contesto sociale e discografico, anche a distanza di generazioni: This Land Is Your Land di Woody Guthrie, Blowin’ in the Wind di Bob Dylan e Kick Out the Jams degli MC5, questi ultimi autentici guerriglieri del rock di Detroit degli anni Sessanta e Settanta. Tre espressioni musicali prodotte originariamente in contesti, da autori e con stili diversi, ma che nel tempo hanno finito con l’essere accomunate nel canone della protesta.

Tra la canzone di Woody Guthrie la cui politicizzazione è sempre stata estremamente evidente, a partire dalla scritta sulla chitarra che recitava “Questa è una macchina per uccidere i fascisti”, e la canzone di Dylan che derivava da uno spiritual che risaliva alla seconda metà dell’Ottocento e che il folksinger originario di Duluth era solito inserire nelle sue prime esibizioni newyorkesi2 oppure lo scatenato brano inciso dai Motor City Five nel 1968 corrono non solo anni, ma epoche dal punto di vista del gusto e dello stile musicale di esecuzione. Ma tutti e tre hanno finito col condividere un destino simile, quello di essere interpretati all’epoca e in seguito dalle generazioni successive come bandiere della lotta: dal racconto dei migranti impoveriti dopo le tempeste di polvere e al grande crisi degli anni Trenta, ai movimenti per l’uguaglianza e per i diritti degli afro-americani dei primi anni Sessanta, fino alla rabbia giovanile bianca delle rivolte urbane e universitarie degli anni Settanta e poi ancora dei movimenti succedutisi contro la guerra in Vietnam, contro quella in Irak fino, in alcuni casi, a Occupy Wall Street.

Come tale fenomeno sia stato possibile è ciò che l’autore riesce a spiegare nel suo sintetico ed efficace testo.

Per riuscire nel suo scopo Ceschi individua tre elementi fondamentali destinati a trasformare una semplice canzone, per quanto folk, in un inno della protesta.

Il primo consiste nel fatto che la canzone destinata a diventare simbolica deve nascere, come opera d’arte che si rispetti, da una sensibilità autoriale capace di leggere le paure e le inquietudini della propria epoca di appartenenza ed espressione.

“Un secondo aspetto, non meno importante della sensibilità dell’artista alle correnti della realtà sociale e politica che lo circonda, permette di includere nella categoria delle canzoni di protesta una maggiore varietà di brani: va cioè ammessa la possibilità che l’artista non senta e non nutra un’affiliazione particolare a uno specifico movimento politico o partito in attività e non abbia quindi l’intenzione soggettiva di essere un portavoce. Questo è stato particolarmente vero nella storia degli Stati Uniti, soprattutto dagli anni Sessanta in poi, e può essere fonte di equivoci per il pubblico europeo, anche se da questa parte dell’Oceano qualche caso di questo tipo c’è stato. La militanza […] non dipende dall’adesione a forme di protesta strutturate sul territorio, ma può scaturire dalla presa di coscienza del singolo che, affidandosi a quel common sense che da Thomas Paine in poi ha fatto da pietra angolare alla sensibilità politica americana, aderisce ad alcune istanze sociali e si sente in dovere di denunciare e rendere pubblici alcuni fatti.

Con ogni evidenza, la posizione privilegiata dell’artista quale “testimone e megafono dei tempi”, e la lingua universale di cui è dotata la musica […] facilitano enormemente la veicolazione del messaggio e la sua diffusione anche presso l’ascoltatore casuale.”3

Il terzo fattore, a far sì che una folk song sia immediatamente recepita come canzone di protesta, è costituito dalla

“presenza e il ruolo attivo del pubblico – ascolto-decifrazione-elaborazione-diffusione – che costituiscono il più importante requisito per definire una canzone di protesta, oltre che per decretarne il successo. Diversamente da quanto accade per un discorso di un oratore, con la musica la «retorica della protesta» arriva al pubblico anche senza che questo sia specificamente preparato o predisposto a riceverne il messaggio. Tutto, grazie al supporto fondamentale della melodia e del ritmo, è ancora di più affidato alla sfera emotiva dell’individuo. In un clima di progressiva e spontanea complicità dettato dal momento e, è bene ripetere, quasi mai predi¬sposto, cantante e platea possono quindi scoprire inaspettate affinità e trasformare un sentimento personale in una più inclusiva esperienza collettiva.”4

Una volta accumulati questi tre fattori la canzone entra nel “mito” o nel “canone” protestatario destinandola a successive interpretazioni ed utilizzi. Ceschi, oltre che delle tre canzoni sopra elencate, fa l’esempio di altri brani musicali entrati nell’immaginario musicale e culturale non solo statunitense come Morning Dew di Bonnie Dobson, nata dalla paura suscitata nell’autrice dal possibile conflitto nucleare tra USA e URSS nel 1962 e poi diventata attraverso i Grateful Dead o l’interpretazione datane dal Jeff Beck Group un simbolo della protesta contro l’arruolamento dei giovani per la guerra in Vietnam. Oppure The Star Spangled Banner che da orgoglioso inno degli Stati Uniti fu rovesciato da Jimi Hendrix nel suo esatto contrario, attraverso un processo di distorsione e feedback chitarristico che avrebbe immediatamente ricordato ai suoi ascoltatori i devastanti bombardamenti e i combattimenti sanguinosi di qualsiasi guerra dal Vietnam in poi.

L’interazione tra pubblico, momento socio-politico e creatività dell’artista diventa un nodo fondamentale della costruzione del simbolo e della sua successiva trasmissione anche se, e non è male ricordarlo, è la vastità, la durata o la portata dell’evento che definisce la crisi o la rottura sociale a determinare il destino di una canzone di protesta o rivoluzionaria.

In tal senso si potrebbe affermare in teoria che può esistere una rivoluzione o una rivolta anche senza una musica che l’accompagni, ma che non può esistere una canzone rivoluzionaria o di protesta senza l’evento traumatico di una rottura socio-politica e/o rivoluzionaria.

Facendo un salto più indietro nel tempo può essere, a questo riguardo, interessante ricordare che il primo inno rivoluzionario francese, il Ça ira!, nacque da un brano composto nel 1786 da Bécourt, violinista del Teatro Beaujolais, e intitolato Le Carillon National, la cui melodia divenne una delle preferite della regina Maria Antonietta. Le parole rivoluzionarie furono aggiunte da un soldato, tale Ladré, e ispirate da un tic verbale di Benjamin Franklin che nel corso della Guerra di Indipendenza americana fosse solito ripetere ossessivamente: “Ça ira! Ça ira!” soltanto per farsi coraggio.

L’ironia della Storia fece poi così che la giovane regina mentre veniva condotta al patibolo, il 16 ottobre 1793, dovesse sentire cantare dalla folla inferocita proprio il refrain della sua amata canzone.

Era stato però il 14 luglio del 1790, durante un’improvvisazione alla Fête de la Federation, che erano stati aggiunti i versi che l’avrebbero resa poi famosa ed espressiva della rabbia popolare: Ah, Ça ira! Ça ira! Ça ira! / Les aristocrates à la lanterne / Ah, Ça ira! Ça ira! Ça ira! / Les aristocrates, on les pendra! 5 E queste ultime parole, probabilmente, erano state ispirate da un evento “da strada” parigino, quando Foullon de Doué, un funzionario del ministero della Guerra, era stato catturato dalla folla.

Era stato però il 14 luglio del 1790, durante un’improvvisazione alla Fête de la Federation, che erano stati aggiunti i versi che l’avrebbero resa poi famosa ed espressiva della rabbia popolare: Ah, Ça ira! Ça ira! Ça ira! / Les aristocrates à la lanterne / Ah, Ça ira! Ça ira! Ça ira! / Les aristocrates, on les pendra! 5 E queste ultime parole, probabilmente, erano state ispirate da un evento “da strada” parigino, quando Foullon de Doué, un funzionario del ministero della Guerra, era stato catturato dalla folla.

“La Bastiglia è appena caduta, e per le strade si inseguono voci su cospirazioni tese ad affamare il popolo e a reprimere l’insurrezione. Si dice che Foullon sia coinvolto in uno di questi complotti. I rivoltosi lo atterrano, lo trascinano fino a un lampione nei pressi dell’Hôtel de Ville e lo impiccano a quella forca improvvisata. Per un attimo resta sospeso a mezz’aria, poi la corda si rompe. Lo appendono di nuovo. Di nuovo la corda si spezza. Al terzo tentativo, finalmente, muore soffocato. Una mano agguanta brutalmente il cadavere, stacca la testa dal collo, apre le mandibole e riempie la bocca di paglia.. «Che mangino fieno», si vuole abbia esclamato Foullon, riecheggiando il famoso «Mangino brioches» attribuito alla regina. Lo ha veramente detto? Non importa.Ora la sua testa, portata in trionfo per le strade in cima ad una picca, urla ai quattro venti quel messaggio”. 6

Il successivo inno, la Marsigliese, divenuto poi inno nazionale, è ben più retorico ed attentamente formulato per invitare i cittadini alla difesa della Patria e questo percorso, tra un inno e l’altro, credo sia estremamente utile per illustrare, anche per periodi e contesti diversi quali quelli di cui parla il libro di Ceschi, la differenza tra il prodotto di un momento storico specifico, della spontaneità dell’azione e della percezione sociale e della creatività individuale e artistica che contribuiscono alla definizione e diffusione di una canzone di protesta o di un inno rivoluzionario nel tempo e nella cultura e un prodotto artificiale, istituzionalizzato e sostanzialmente limitante per la sensibilità collettiva realizzato in seguito oppure con specifiche finalità retoriche e politiche.

Nel corso della seconda metà del ‘900 però, proprio per l’importanza assunta dalla musica registrata e dall’industria discografica che comunque l’ha raccolta e diffusa, la ripresa della canzone di protesta è stata anticipata da una rinvigorita produzione di folk music seguita al grande successo internazionale di un brano come Tom Dooley,7 ripreso ed eseguito dal Kingston Trio nel 1958 e successivamente da molti altri artisti e gruppi folk, che scatenò negli ambienti discografici americani un’autentica caccia al cantautore o all’esecutore di folk song e che a sua volta segnò la svolta del folk revival del Greenwich Village in cui finirono col precipitarsi giovani artisti squattrinati da ogni parte degli States e dal Canada. Finendo col costituire un “quarto” e inaspettato possibile fattore per la messa in moto del processo creativo e percettivo cui il movimento per i diritti civili avrebbe dato la spinta definitiva.

E questo rivela come la strada intrapresa dall’autore, supportata anche da interviste originali a personaggi del calibro di Wayne Kramer (chitarrista degli MC5), Joe McDonald (meglio conosciuto come Country Joe) e Jimmy Collier (allievo di Pete Seeger e Martin Luther King), potrebbe rivelarsi ancora estremamente ricca e stimolante per l’ulteriore sviluppo degli studi non solo sulla popular music, ma anche sull’immaginario collettivo nel suo insieme.

Si vedano, soltanto per citarne alcuni, a proposito della varietà delle culture e delle etnie che hanno contribuito alla formazione del patrimonio musicale statunitense: James P. Leary, FOLKSONGS OF ANOTHER AMERICA. Field recordings from the Upper Midwest, 1937 – 1946 (con allegati 5 cd e un DVD), Dust to Digital 2015; Mariano De Simone, Benvenuti in America! Musica e minoranze etniche nel sud degli Stati Uniti, L’Epos 2004 e, ancora, M. De Simone, “Doo-dah! Doo-dah!” Musica e musicisti nell’America dell’Ottocento. Afro-americani e Minstrel Show. Popular music e tradizione irlandese. Brass bands e canzoni della Guerra Civile, Arcana 2002 . Va qui aggiunto che Mariano De Simone è il ricercatore che, insieme a Robbie Robertson, ha contribuito alla realizzazione della colonna sonora del film Gangs of New York di Martin Scorsese, uno dei tentativi più interessanti e riusciti di ricostruzione dell’immenso melting pot musicale e culturale da cui è scaturita la musica popolare statunitense. ↩

Si tratta di Many Thousand Go trascritto con il numero 35 da Thomas Wentworth Higginson, pioniere della ricerca musicale sul campo e colonnello del 1° Reggimento dei South Carolina Volunteers (il primo contingente dell’U.S.Army composto esclusivamente da soldati afro-americani), che lo raccolse insieme ad altri sulla rivista “Atlantic Monthly” nel 1867 e che Bob Dylan eseguì e incise , quasi con le stesse parole, nel 1962 con il titolo No More Auction Block. Dal quale estrasse poi la melodia di Blowin’ In The Wind. Si veda. Alberto Crespi, Quante strade. Bob Dylan e il mezzo secolo di Blowin’ In The Wind, Arcana 2013 ↩

Matteo Ceschi, Un’altra musica, pag. 19 ↩

Ceschi, op.cit. pp. 19-20 ↩

Arriverà, arriverà, arriverà il momento in cui gli aristocratici saranno impiccati ai lampioni! ↩

Robert Darnton, Il bacio di Lamourette, pp. 11-12, Adelphi 1994 ↩

Una canzone probabilmente composta ed eseguita negli anni successivi al 1865, che narra della morte per impiccagione di un soldato accusato dell’assassinio della sua fidanzata dopo il ritorno dalla Guerra Civile ↩