di Giovanni Iozzoli

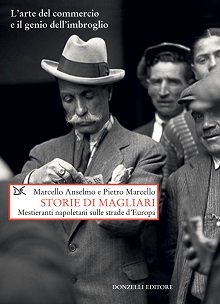

Marcello Anselmo – Pietro Marcello, Storie di magliari. Mestieranti napoletani sulle strade d’Europa, Donzelli Editore, Roma, 2017, pp. 151, € 26,00

Marcello Anselmo – Pietro Marcello, Storie di magliari. Mestieranti napoletani sulle strade d’Europa, Donzelli Editore, Roma, 2017, pp. 151, € 26,00

Le storie di magliari, raccolte in questo libro – che fonde il rigore della saggistica e il gusto del racconto – non sono la testimonianza pittoresca di un tempo andato. Gli autori utilizzano la parabola della figura del magliaro, ormai pressoché scomparsa, per un’immersione dentro i grandi processi di trasformazione che hanno definito il profilo del consumo di massa dal dopoguerra. Il magliaro può diventare una guida – globalizzata ante litteram – per riattraversare nel tempo e nello spazio le rotte commerciali e quelle delle grandi migrazioni continentali, scoprendo residui , eredità e insospettabili nessi col tempo presente.

Il rischio, quando si affronta un tema così, è quello di scadere nel colore o nella ricerca etnografica di nicchia. Gli autori evitano la trappola elaborando un lavoro sobrio e sociologicamente assai fondato – soprattutto individuando nell’arte del magliaro una curiosa anticipazione di alcune tendenze oggi pienamente dispiegate: il magliaro è un precursore dell’oggetto di consumo come status, della pulsione all’acquisto come imperdibile occasione, della creazione di bisogni indotti come adesione a un modello più attrattivo. E tutto questo ha molto a che fare più con il marketing moderno, che con l’antico ambulantato tradizionale. Il magliaro si definisce mestierante perché il plusvalore delle sue merci – in genere tessuti di scarsa qualità – è rappresentato dall’arte di persuadere, dal contesto unico che è in grado di inventare intorno alla transazione, e dalla sua stessa figura, in genere autorevole, elegante, quasi munifica nel dispensare affari alla sua clientela improvvisata. I tagli di stoffa o i pacchetti di biancheria potrebbero essere acquistati ovunque, a condizioni più vantaggiose; l’arte del mestierante è convincere il cliente che quell’acquisto, in quel momento, in quella precisa condizione, è indispensabile e irripetibile: «Motivare l’immotivabile è stata la vera caratteristica che ha permesso di trasformare, agli occhi del cliente occasionale, merce di scarsa qualità e di provenienza incerta, in oggetti del desiderio» (p. 11).

Il termine magliaro, col tempo, è diventato quasi sinonimo di imbroglione ma l’origine del mestiere è più nobile e complessa, rispetto al moderno losco venditore di tablet o falsi Rolex che ti avvicina nei parcheggi degli autogrill. Anzi, gli autori sembrano proprio affascinati dalla inafferrabilità e dalla modernissima indefinibilità, dell’arte del magliaro:

Certo si tratta di una modalità contraddittoria… nell’autodefinizione che i magliari danno della propria attività: un mestiere che mestiere non è. Ci è sembrato necessario partire, nella nostra ricerca, dal tentativo di capire il motivo per cui perfino gli interpreti principali del mestiere (come in gergo i magliari definiscono la loro attività), rifiutino di confinare quello che fanno in una categoria lavorativa, considerandolo piuttosto un modo di stare al mondo e di interpretarlo (p. 8)

Il grosso dell’epopea si consuma nel centro Europa tra i Cinquanta e i Sessanta. Sono anni di impetuoso sviluppo, ma bisogna educare il cliente – mediamente morigerato, spesso poco abbiente – e trasformarlo rapidamente in consumatore, cioè passare dalla psicologia della necessità a quella del superfluo. I magliari dell’indimenticabile film di Rosi – che giravano in giacca e cravatta, a bordo di auto costose – rappresentavano efficacemente quella tipologia di venditore, sempre in bilico tra imbonimento e imbroglio, tra benessere e miseria, comunque genuina incarnazione di un modello rampante, per quei tempi.

A Napoli la via dei magliari era considerata alternativa alle strade irte e faticose della grande migrazione. Con spirito di iniziativa, coraggio e qualche rete relazionale (amici, pareti, conoscenti) ci si poteva avviare al mestiere: era pur sempre una forma di migrazione, ma permetteva di sottrarsi alla via crucis delle miniere, dei cantieri, delle catene di montaggio. E se eri tagliato, con un po’ di fortuna, si potevano realizzare guadagni e ottenere prestigio sociale; magari instaurando pure una sorta di pendolarismo degli affetti – alcuni magliari avevano famiglia sia in Germania che in Campania. Era una mobilità già moderna, all’avanguardia, che usava i circuiti dell’emigrazione ma inventava traiettorie di vita inedite e reversibili.

Gli autori – con il rigore e gli strumenti della ricerca – vanno a caccia degli ultimi testimoni diretti dell’epopea:

Le prime storie di vita che raccogliemmo ci furono raccontate da due vecchi magliari che scovammo in un circoletto incistato tra le vecchie mura di piazza Mercato… Erano lì in quattro a giocare a carte e a sorseggiare caffè. Vestiti con una ricercatezza che non combaciava con lo squallore del circolo. In due portavano baffi impomatati e cravatte adornate da fermagli e spilli, accessori maschili d’altri tempi (eravamo intorno al 2002). Gli anulari inanellati da cerchi di metallo prezioso su cui erano incastonate – ben visibili – delle gemme (p. 7).

La leggenda favoleggia dei magliari che da Napoli si spostavano nella Russia zarista portandosi dietro «monili di corallo rosso di Torre del Greco» da vendere alla nobiltà russa. È però nella Germania dell’immediato dopoguerra che i mestieranti disegnano le loro più ardite e proficue avventure commerciali. I venditori napoletani fuggono da una Napoli dolente e affamata. Ma cosa trovano a Berlino, Dortmund o Francoforte, nel 1946, quando vi approdano, dopo viaggi ancora estenuanti? Un devastante scenario di macerie, una nazione spezzata e apparentemente in ginocchio. Ma i magliari hanno fiuto, annusano che quel crocevia di russi, americani e inglesi stabilmente insediato nella Germania divisa, prefigura un formidabile flusso di investimenti: milioni di dollari e milioni di uomini – italiani, portoghesi, slavi, turchi – si riverseranno dentro quel panorama di rovine, innescando la più formidabile opera di ricostruzione e sviluppo della storia moderna. I mestieranti si muovono con eleganza dentro i vasti spazi commerciali che si vanno aprendo: vecchi risparmiatori tedeschi nelle loro casettine di periferia, ruspanti operai italiani all’uscita dei grandi stabilimenti, casalinghe abbacinate dai bagliori del primo consumismo – il target del magliaro è ampio e variegato; a ognuno si garantisce l’occasione imperdibile, per ogni cliente c’è una tecnica di vendita adeguata, per ogni tasca esiste il prodotto giusto (di solito un capo di abbigliamento, il primo elemento di distinzione sociale).

Le testimonianze dirette dei vecchi magliari vanno lette tutte, con gusto e attenzione. Sono le parole di uomini di mondo, arguti, orgogliosi e disillusi dallo scadimento dei costumi, nel loro settore di attività.

Può mai essere che se qualcuno mi guarda resta deluso? Io sto vestito elegante e ci sto vestito sempre, questo è uno dei fattori più importanti del mestiere perché non è vero che l’abito non fa il monaco. L’abito lo fa il monaco! Il taglio dei capelli fa il monaco, la barba fatta tutti i giorni fa il monaco, il colletto inamidato fa il monaco (p. 28).

Tutti insistono sull’estetica della credibilità – il look, diremmo oggi, quello che deve caratterizzare ogni figura di venditore. Ma il vero segreto del mestiere è la parola, l’invenzione narrativa e linguistica (spesso costruita mischiando due o tre idiomi), quella a cui spetta tratteggiare nell’aria il profilo della grande occasione: «il magliaro non si fa capire, non si deve far capire. Devi parlare sempre con la mezza lingua, in modo che se sbagli, ti puoi riprendere subito» (p. 28).

Le testimonianze dei magliari aprono uno squarcio su una storia europea che sembra remotissima, ma è dietro l’angolo del nostro presente: il gelido dopoguerra delle macerie materiali e morali, le baracche dei gastarbeiter italiani e le durezza della condizione migrante, l’eterno tentativo proletario di sottrarsi alla maledizione del lavoro salariato attraverso l’invenzione e l’extralegalità. Un groviglio di temi, suggestioni, voci e memorie che meritano una lettura non superficiale.

Passano gli anni e il mestiere comincia a declinare proprio quando il consumismo e le grandi reti di vendita, si strutturano dentro le città europee. I centri commerciali e la pubblicità, con un volume di fuoco incomparabile, cominciano a forgiare il nuovo consumatore di massa sulla base, più o meno, dei medesimi principi del magliaro: la merce è identità, l’offerta è imperdibile, il venditore è autorevole.

L’ultima fiammata della stagione dei magliari, si vive dopo la caduta del Muro; per un breve periodo di tempo gli ultimi mestieranti si tuffarono in mezzo a una prateria smaliziata e disabituata al consumismo, nella Germania dell’Est, a Lipsia, Dresda, Rockstock:

trovarono, persone uomini e donne, famiglie, ancora disposti ad ascoltare le loro storie, disponibili a farli entrare in casa, farsi mostrare una mercanzia che ai loro occhi possedeva il plusvalore simbolico di provenire da quel mondo occidentale un tempo così lontano e ora così vicino. Compravano di tutto. Pagavano i prezzi gonfiati senza batter ciglio, svuotavano le riserve dei depositi ambulanti dei magliari. Questi – quasi increduli – distribuivano beni di scarsa qualità senza quasi mestierare (p. 24).

Anche questo ultimo brandello di Eldorado, si esaurisce presto: la platea dei neo-consumatori orientali si modernizza rapidamente, al ritmo incalzante del processo di unificazione tedesca.

Nella vicenda brillante e picaresca dei magliari, ritornano alcune caratteristiche della storia delle classi popolari napoletane: la narrazione orale come unico deposito della memoria, il gusto dell’affabulazione, come espediente e arte, l’indistinguibilità e la mobilità del confine tra legale e illegale. Leggendo questo libro, questi profili si sottraggono allo stereotipo e diventano materia di riflessione viva e attuale.