di Sandro Moiso

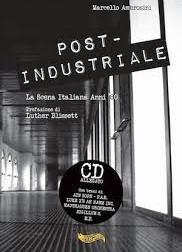

Marcello Ambrosini, POST-INDUSTRIALE. La Scena Italiana Anni ’80, con una prefazione di Luther Blisset e un CD con 9 brani ( della durata di 55’ e 32’’), GOODFELLAS 2016, pp.288, € 22,00

Marcello Ambrosini, POST-INDUSTRIALE. La Scena Italiana Anni ’80, con una prefazione di Luther Blisset e un CD con 9 brani ( della durata di 55’ e 32’’), GOODFELLAS 2016, pp.288, € 22,00

«Gli strumenti a corda, i fiati, gli ottoni, ecc. devono essere sostituiti da una batteria di oggetti duri. […] E quanto al mezzo del suono sarà preferibile usare l’elettricità, il magnetismo, la meccanica, in quanto essi escludono più efficacemente l’intromissione dell’individuale» (Piet Mondrian, 1922)

La storia del rumore nella musica italiana, come riassume bene il testo appena pubblicato da Goodfellas nella collana Spittle, ha ormai più di un secolo di vita. Risale infatti ai primi esperimenti del futurista Luigi Russolo che lo teorizzò nel suo “L’arte dei rumori” comparso a Milano presso le Edizioni futuriste di «Poesia» agli inizi di Settembre del 1916 e lo espresse musicalmente a partire da un primo concerto pubblico tenuto a Modena il 2 giugno 1913.

In un paese in cui la tradizione “classica” e, soprattutto, del “bel canto” hanno dato e continuano a dare il peggio di sé avendo inficiato ogni genere musicale dal folk fasullo della canzone napoletana alle colonne sonore di Ennio Morricone passando per la passione per la musica lirica e il pop dei Pooh fino al mefitico Festival di San Remo, era inevitabile che, prima o poi, la reazione in termini artistici ed espressivi dovesse essere radicale e violentissima.

Anche se la musica post-industriale italiana degli anni ’80 ha preso per lo più spunto dagli esperimenti di musica industriale che alcuni gruppi come i Throbbing Gristle, i Nurse With Wound, i Cabaret Voltaire, i Clock DVA oppure i primi Einstürzende Neubauten avevano avviato fin dalla fine degli anni Settanta, in una sorta di marxiana “negazione della negazione” rispetto al punk nato tra il 1976 e il 1977,1 risulta evidente, a seguito di uno sguardo più attento e approfondito, che lo specifico culturale e musicale italiano ha avuto un peso enorme nel determinare l’estensione di un fenomeno che, ovviamente, senza avere avuto importanti risultati di mercato ha segnato in maniera importante l’ambiente della musica undeground nazionale. E non solo.

Ho citato alcuni esempi e vorrei chiarirli. E’ noto che tutta la musica napoletana più celebrata, da ‘O sole mio a ‘O surdato ‘nnammurato tanto per intenderci, non fu affatto il prodotto della cultura popolare ma piuttosto quello di poeti, giornalisti e musicisti che vollero ricondurre il canto sgraziato e i ritmi percussivi, poi riscoperti negli anni Settanta dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, della tradizione partenopea all’interno del bel canto espresso dalla prima musica pop italiana della seconda metà dell’Ottocento e del primo Novecento: quella lirica che infiammava le platee e i palchi dei teatri e faceva sgorgare lacrime di commozione tra gli ascoltatori di ogni estrazione sociale. Alimentando quel mercato degli spartiti che avrebbe fatto la fortuna della Casa Ricordi e che non sarebbe potuto esistere sulla base della semplice produzione dal basso della musica folk, sempre modificata nei testi e nelle esecuzioni, secondo l’esperienza dell’oralità.

Così mentre in altri paesi, dal Nord Europa agli Stati Uniti, le dissonanze, il mancato rispetto dei canoni delle partiture musicali istituzionalizzate e le basi ritmiche e poliritmiche rimanevano a segnare la distanza tra un suono e l’altro e tra una cultura musicale “bassa” ed una “alta” all’interno delle musiche popolari o folk (dal blues ai reel scoto-irlandesi, tanto per semplificare con degli esempi), in Italia veniva istituzionalizzata e canonizzata la “musica d’autore”, con tutte le limitazioni creative e i guadagni che questa finiva col produrre.

Mentre, per fare un esempio, fin dalla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti rimaneva chiara la differenza tra la musica prodotta a Tin Pan Alley2 e quella di origine nera o derivata dal folk di origine europea, qui in Italia la musica popolare fu per eccellenza quella riconducibile ad un autore, possibilmente colto. Tanto da far sì che anche i canti della lotta partigiana finissero con l’essere il risultato dell’adattamento di canzoni di origine sovietica o slava, spesso entrati nella tradizione “resistenziale” pur essendosi diffusi a posteriori. Valga per tutti l’esempio di “Bella ciao”, il cui percorso di formazione è piuttosto complesso e contraddittorio, ma che nel contenuto, sostanzialmente nazionalistico e patriottico,3 rivela la propria funzione moderatrice e di unità nazionale e partitica, alla faccia di chi ancora adesso la intende come una canzone di lotta “rivoluzionaria”.

Ma, scusandomi con il lettore per essermi forse spinto troppo oltre con questo sintetico excursus, è giunto il momento ritornare all’argomento del libro in questione che espone, in maniera dettagliatissima, un’esperienza che, per quanto artigianale (come la definisce Luther Blisset nella prefazione) e molto spesso ai limiti della clandestinità, ha segnato significativamente i suoni dell’ultimo trentennio, tracciando, se mi è permessa la forzatura, una sorta di arco temporale e creativo ideale tra Russolo e certa visual art, la musica techno e la ricerca sonora degli ultimi decenni.

Con le schede contenenti la storia e le discografie di più di cinquanta artisti e band, il testo di Ambrosini si presenta come l’opera più documentata su un genere musicale che non è stato accettato in ambito istituzionale e neppure in quello pop, per quanto alternativo. L’unico testo prodotto precedentemente in questo campo era stato quello inserito da Paolo Bandera all’interno del Manuale di cultura industriale edito dalla Shake.4

Con le schede contenenti la storia e le discografie di più di cinquanta artisti e band, il testo di Ambrosini si presenta come l’opera più documentata su un genere musicale che non è stato accettato in ambito istituzionale e neppure in quello pop, per quanto alternativo. L’unico testo prodotto precedentemente in questo campo era stato quello inserito da Paolo Bandera all’interno del Manuale di cultura industriale edito dalla Shake.4

Per questo motivo e per il fatto che “il post-industriale (e la cassette culture più in generale) è una scena in cui l’estrema artigianalità del prodotto fatto-in-casa – come le copertine con singoli collage originali e titoli scritti a mano – e anche l’amatorialità e la mancanza di tecnica musicale paiono essere non dei disvalori bensì dei pregi.”,5 si potrebbe inserire il movimento in una sorta di folk o post-folk radicale, definizione che sicuramente potrebbe suscitare i brividi o l’opposizione di alcuni dei suoi membri e cultori.

Se non che “Si tratta del culto condiviso col punk per il non musicista (creativo) visto anche come estremo sberleffo alla patinata e vuota “professionalità” del mainstream, alla prevedibilità omologata dell’industria del rock (ma, attenti, quella del “genio dilettante” è soltanto una faccia di un poliedro dai molti lati, ci sono perfino artisti industrial diplomati al Conservatorio!). Tra i nuovi valori introdotti dal network non solo post-industriale ci sono tuttavia, per dirla col tape-artist Hal McGee, quelli della triade di principi operativi “Contatto – Comunicazione – Collaborazione”, che ci permettono di leggere il nuovo attivismo di rete anche in chiave di prolungamento e aggiornamento delle istanze controculturali delle generazioni beat-hippie, andando magari a riconsiderare anche l’occultato “lato oscuro” dei Cinquanta-Sessanta in reazione a un ventennio di “buonismo” di facciata (vedi la Family di Charles Manson, spesso citata e rivisitata al pari di altre inquietanti sette para-religiose, da Scientology a The Process). Le “tattiche dello shock” che caratterizzavano gli albori industrial, dando vita ad ambiguità politiche a non finire (critica e indagine “per non ripetere gli errori del passato”, o fascinazione ed exploitation di temi morbosi e perversi?), i suoni urticanti e le parossistiche urla in feedback del power electronics, sono una delle tante sembianze di una scena multimediale che si è poi avvalsa di strategie articolate e sofisticate, non solo rumore-e-grida ma anche impeccabile collagismo ed eretica improvvisazione post-lisergica (coi Nurse With Wound come capiscuola), rigorose disamine del linguaggio delle macchine (trovando nuovi e obliqui utilizzi per synth, drum machines, computer e strumenti auto-costruiti), un ritorno alle origini rituali e magico-religiose del ritmo, ricerche sulla “musica metabolica” e i poteri segreti del suono, esercizi nel riciclo di suoni catturati nell’ambiente naturale e urbano (seguendo i consigli del manuale burroughsiano «The Electronic Revolution» più che i maestri della musique concrète), rarefazioni concettuali che si abbeverano alle sorgenti dell’audio art e della performance art, e l’elenco potrebbe continuare a lungo.”6 Cosa che di fatto lo trasferisce e lo trattiene, quindi, all’interno di una modernità artistica ancora non superata.

«Ricordo che negli anni Ottanta, con 20.000 lire andavamo da un rottamaio e procuravamo strumenti per tutta la band; ferraglie abbandonate e arrugginite che prima erano servite per tutt’altri scopi. Riutilizzare materiale che a suo tempo era servito per il lavoro è stata per noi una sorta di rivendicazione».7 Questa dichiarazione di Osvaldo Orioli delle OFFICINE SCHWARTZ, gruppo nato a Bergamo nel 1983, riassume sicuramente bene un aspetto importante della prima generazione post-industriale.

“Il suono della musica industriale, caratterizzato dall’impeto meccanico proveniente dalla macchina, è assorbito e restituito dalle Officine Schwar¬tz sotto forma di canto popolare. Le Officine, sorte a Bergamo nel 1983, sono i primi a considerare rilevante il fattore umano: la macchina non esisterebbe senza l’uomo, e sempre senza l’uomo non funzionerebbe. La fabbrica è il risultato di questa interazione, luogo che si nutre della vita dell’operaio rendendolo un ingranaggio, uno dei tanti, apparentemente superfluo.

Il fulcro del discorso affrontato dalle Officine parte proprio da questo binomio: da una parte il macchinario, dall’altra l’ingranaggio superfluo.”8

Però questa scelta è soltanto una di quelle possibili all’interno del magmatico e variegato movimento in cui, spesso, i nomi scelti dagli artisti e dai gruppi (Pankow, Mauthausen Orchestra, Laxative Souls, Swastika Kommando, solo per citarne alcuni) ci ricordano che l’intento provocatorio si abbinava ad un’indole iconoclasta che riprendeva, ampliava e per alcuni versi “aggravava” gli atteggiamenti musicali e la scelte estetiche del primo punk.

Sorgeva da quei solchi, ma sarebbe meglio dire nastri, un urlo, un bisogno di rottura che, in maniera magari più contenuta e intellettualistica era già stato espresso dalle sperimentazioni del Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza (GINC), fondato a Roma nel 1964 da Franco Evangelisti ed operativo fino alla metà degli anni Settanta, che alcuni rappresentanti del Post-industriale, però, come Pietro Mazzocchin avrebbero portato alle estreme conseguenze.

“Attivo tra l’82 e l’85, Mazzocchin ha disseminato il panico sonoro attraverso

svariate sigle: Swastika Kommando, Observation Clinique, New Sadism, Noise & Kreg, Metabolismo Tossico, Terrorismo Genetico e Lyoto Music, quest’ultima in collaborazione con Zoppo.

L’opera di Mazzocchin è tra le più impressionanti e intense del panorama

europeo anni Ottanta. Nella sua musica ogni cosa è ridotta a maceria, come fosse stata distrutta da un terremoto e poi abbandonata. A volte si percepisce nella furia disumana un brandello di ritmo, e i pochi resti sono coperti da una colata di rumore bianco che, come vento forte e gelido, porta via anche l’ultima possibilità di vita. Il feedback è il sudario col quale Mazzocchin copre il cadavere della musica.

Quello operato da Mazzocchin è un attacco di immane potenza contro la realtà con cui quotidianamente si confronta. Le armi che utilizza scaturiscono da sintetizzatori e oggetti elettronici di uso comune, dai quali ottiene feedback, noise, riverberi e interferenze che utilizza per comporre maratone rumoristiche che spesso raggiungono anche la mezz’ora di durata. In tutti i suoi lavori, nessuno escluso, Mazzocchin porta avanti un discorso sin dall’inizio estremo […] In una società programmabile e programmata, Pietro Mazzocchin compie un’azione di valore uguale e contrario al comune modo di pensare e fare musica: caos sonoro allo stato puro, che va oltre l’udibile, oltre il dolore percepibile.”9

Divisi in una prima e in una seconda generazione e poi ancora suddivisi in Power Electronics e Post-industrial Esoterico, gli artisti raccontati e presentati da Ambrosini marcano una significativa differenza con le possibili musiche parallele e di ciò ci rende sonicamente edotti l’interessantissimo cd, abbinato al testo, in cui brani registrati tra il 1982 e il 1988 da Mauthausen Orchestra, Sigillum 5, Thee Three Rings, TAC, Tasaday, Luke X’s Ah Nahm Inc, Ain Sopha e F:A.R. finiscono col dare vita a una colonna sonora ideale per la sua lettura. In un tripudio di suoni disarmonici, tecniche estreme di cut’n’mix e rumori ottenuti dagli strumenti e dalle macchine più disparate.

Nonostante alcune ingenuità espressive, le autentiche degenerazioni sonore in cui sembravano precipitare i suoi principali esponenti e le sue talvolta ambigue proposte politico-musicali, il post-industriale italiano, nel suo tentativo di infrangere una retorica musicale e culturale soffocante, ha finito così con il ricollegarsi alle formulazioni più avanzate della teoria musicale del secondo Novecento.

«Noi abbiamo chiamato la nostra musica concreta poiché essa è costituita da elementi preesistenti, presi in prestito da un qualsiasi materiale sonoro, sia esso rumore o musica tradizionale.

Questi elementi sono poi utilizzati in modo sperimentale,mediante una costruzione diretta a realizzare una composizione senza l’aiuto, divenuto ormai impossibile, di una notazione musicale tradizionale» (Pierre Schaeffer, Traitè des objects musicaux, Edition du Seuil, Paris 1966)10

Buona lettura e buon ascolto dunque, poiché chiunque sia realmente interessato alla storia delle evoluzioni della musica contemporanea, in tutte le sue forme, non si pentirà di averlo fatto.

“Nel vuoto lasciato dal fallimento della retorica apocalittica del punk rock, l'”industriale” sembrava una buona idea. La concentrazione implicita del punk, nella sua forma più pura, sulla teoria situazionista […] aveva lasciato la porta aperta a un approfondimento ancora maggiore del decadimento del capitalismo. Nell’atmosfera surriscaldata della Londra del 1977, quando il 1984 (se non l’Apocalisse) appariva dietro ogni angolo degradato, quando migliaia di occhiali scuri nascondevano una paranoia clinica, quando la struttura della società inglese sembrava essere stata dipanata dal punk rock, in viscidi fili di lotte intestine settarie – violenza fascista e di sinistra nelle strade, crisi finanziaria – tutto sembrava possibile e, anzi, necessario. Il punk a quel tempo non era andato abbastanza lontano: il suo stile era diventato una posa, cosmesi da vetrina ‘produci e consuma’ attraverso i soliti canali commerciali. C’era bisogno di qualcosa di nuovo: ma cosa c’era? Se, fino a quel momento, l’industriale era stato l’esame più completo del decadente ambiente inglese, da un punto di vista sia fisico che psichico, allora era anche una reazione molto appropriata contro quello che era diventato il punk rock – buon vecchio rock’n’roll.” Jon Savage, Linee guida della New Music, Londra 1983, cit. in Manuale di cultura industriale (vedi oltre) pag. 19 ↩

“Nome dato all’industria musicale newyorkese che dominò il mercato della musica popolare nordamericana tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo. In seguito il termine fu usato per designare l’intera industria musicale” https://it.wikipedia.org/wiki/Tin_Pan_Alley ↩

Non contiene alcun accenno all’abbattimento del fascismo nostrano, ma soltanto alla lotta contro lo straniero invasore ↩

Paolo Bandera ( a cura di), Manuale di cultura industriale. Socio-patologia musicale dagli anni Settanta al ventunesimo secolo, Shake nella collana Re/search, prima edizione 1997, seconda edizione ampliata 2011 ↩

Luther Blisset, Prefazione. Rumori e grida, pag.13 ↩

idem, pp.13 – 14 ↩

Cit. in Marcello Ambrosini, pag.90 ↩

idem, pag.87 ↩

ibidem, pp.168-169 ↩

cit. ivi, pag.27 ↩