di Franco Pezzini

[Qui la puntata precedente]

Hollywood, l’alba degli anni Quaranta. Ormai l’horror cinematografico si è consolidato come genere, e i suoi brividi (in genere modesti) rappresentano insieme un diversivo e un precipitato dell’atmosfera di tensione crescente a suon di titoli di giornale e radionotiziari. Più un diversivo, certo, e del resto l’intenzione è quella; anche se, come sempre, le ombre finiscono con lo svelare al di là delle intenzioni degli autori (e di chi mette i soldi) pulsioni e inquietudini di una società.

Lo stacco stilistico dal decennio precedente è molto evidente anche a proposito del tema-Mummia: lasciati alle spalle il sofisticato stile di Freund e le interpretazioni-mito di Karloff e Van Sloan, la credibilità degli scenari e le schiere di comparse, quel che ora la Universal offre è un ben più economico Egitto in salsa pulp, ricreato con innesti da altri film e arabi fasulli da operetta. Non si può neppure parlare di sequel, visto che The Mummy’s Hand del prolificissimo Christy Cabanne, 1940, è piuttosto simile a un libero remake – e darà origine a un vero e proprio ciclo.

Questo film divertente quanto modesto risulterà in effetti di enorme importanza per lo sviluppo della mitologia del filone. Trova qui definitiva codificazione la Mummia-bruto poi indefinitamente ripresa e parodiata, che strozza i profanatori e torna alla base; emergono alcuni personaggi poi traghettati fino all’epoca Hammer; nasce l’idea del sopravvivere segreto di un culto egizio, praticato da una losca setta con pervasive ramificazioni di potere tra la popolazione. Se però il precedente con Karloff è un film notissimo e qualche cenno di trama è stato sufficiente, The Mummy’s Hand e i suoi seguiti sono sostanzialmente dimenticati, e mai usciti nei cinema nostrani: il che renderà opportuno raccontarne le vicende in modo un po’ più analitico.

In The Mummy’s Hand il tema del culto segreto emerge fin dalle prime scene, attraverso l’apparizione di un vecchio in preghiera (scopriremo più avanti chi sia) e l’arrivo in treno al Cairo di un figuro dall’aria ambigua, con abito occidentale e fez in testa. Il suo nome è Andoheb, ed è interpretato dall’attore anglo-greco George Zucco, la cui lunga carriera (teatro e vaudeville dal 1908, novantasei film dal ‘31 al ’51) sarà fitta di ruoli di vilain. Pur senza raggiungere mai lo statuto mitico di Karloff e Lugosi, questo professionista del cinema di genere garantirà sempre nemici di tutto rispetto agli eroi (memorabili gli scontri con Rathbone/Holmes), e una credibilità professionale a battute anche di rara improbabilità; e grazie a un ben calibrato equilibrio tra autorevolezza e malignità rappresenterà un forte elemento connettivo della saga mummiesca.

Sceso in treno al Cairo, Andoheb percorre su un cammello – non un dromedario come ci attenderemmo, tali sottigliezze zoologiche non interessano il pubblico – la via verso un tempio segreto. Come pure importa poco che la vallata verde dove sorge l’improbabile costruzione, con un sembiante vagamente amerindio, richiami più la California che l’Egitto.

Nel tempio vive, con almeno un paio di preti, il personaggio apparso in preghiera nella prima scena, cioè il vecchissimo Gran Sacerdote di Karnak. In The Mummy si affermava che Imhotep era stato Gran Sacerdote del tempio del Sole a Karnak, in riferimento a un sito cultuale storico – presso Luxor – che per gli spettatori restava tuttavia vago quanto la Transilvania di Dracula. Di qui la libertà della rilettura: ora il tempio di Karnak (dove cioè Andoheb è appena arrivato) può fantasticamente sorgere sul retro di una non meglio identificata Collina dei Sette Sciacalli ed essere ignoto agli archeologi, ma abitato da sacerdoti-maghi custodi della tomba di una principessa. Mentre il nome “Karnak” qui citato in termini convenientemente vaghi sembra piuttosto il nome proprio di un dio: un assunto poi recepito e sviluppato nella rilettura Hammer della saga.

L’immagine dell’incontro tra il candidato all’iniziazione giunto da un paese lontano e l’anziano Gran Sacerdote di un tempio esotico pare ispirata a un film di poco precedente e ben diversamente celebre, The Lost Horizon (Orizzonte perduto) di Frank Capra, 1937, dove il protagonista Robert Conway (Ronald Colman), scrittore, soldato e diplomatico, incontrava il pluricentenario Sommo Lama di Shangri-la (Sam Jaffee), per essere nominato suo successore. Il quadro ora proposto costituisce insomma l’estremo punto d’arrivo dell’esotismo avventuroso degli anni Venti e Trenta; ma insieme, attraverso l’idea di un culto clandestino con caratteri inquietanti e radici plurimillenarie, echeggia precisi timori del nuovo decennio. I preti di Karnak compaiono nel cinema USA proprio nell’epoca delle grandi paure su agenti nazisti o giapponesi, quando l’idea di conventicole organizzate di stranieri intenti a macchinare nefandezze suscita un’ansia effettiva, e può spiegare qualcosa del successo popolare della saga. Considerata talora un elemento non necessario di complicazione della trama, l’idea della setta egizia diviene in realtà centrale per gli equilibri drammatici, e conoscerà sviluppi piuttosto variegati nei decenni seguenti.

A interpretare il senescente Gran Sacerdote, in tunica scura e medaglione al collo, è ora il baritono e caratterista italiano Eduardo Ciannelli, in realtà cinquantenne, attivo sulle scene USA spesso in ruoli di gangster – e la sua aria esoticamente mediterranea viene ora spacciata per nilotica. Karloff è di origini anglo-indiane, Zita Johann rumena, Zucco figlio di un commerciante greco: l’italiano Ciannelli è solo un altro di questa lunga storia di immigrati a Hollywood. E altri ancora ne troveremo nella nostra rassegna, a rimarcare con la loro alterità le minacce di un mondo straniero.

Il discepolo Andoheb è ora chiamato dunque a succedere al Gran Sacerdote, che gli rivela il segreto gelosamente custodito nel tempio: si serve pertanto del solito mezzo della vasca-video (qui chiamata “Acque di Khar”), e gli mostra scene di tremila anni prima. Cioè una storia-fotocopia di quella di The Mummy: salvo il fatto che l’eroe maledetto è ora Kharis, principe della casa reale, l’amatissima principessa morta ch’egli cerca di ridestare si chiama Ananka (un’abbreviazione di Anck-es-en-Amon?), e al posto del libro di Toth ci sono le foglie di tana, ennesima pianta magica dell’erbario horror del tempo – dall’aconito/wolfsbane citato in Dracula (1931) e in The Wolf Man (L’uomo lupo, 1941), al vegetale alla base del siero di The Invisible Man (L’uomo invisibile, 1933), alla mariphasa lupina lumina di Werewolf of London (Il segreto del Tibet, 1935)… Ma già questo particolare riconduce in realtà a una fonte classica sottostante la trama del film, firmata da Griffin Jay e da lui sceneggiata con il prolifico Maxwell Shane e il contributo di Ben Pivar.

Se infatti The Mummy era in parte debitore – abbiamo visto – di The Ring of Thoth di Arthur Conan Doyle, ora evidentemente un altro suo testo viene preso in considerazione. E persino migliore per tessuto letterario: Lot no. 249 (apparso per la prima volta su “Harper’s new monthly magazine”, ottobre 1892) è un racconto bellissimo, ironico e sottilmente inquietante, gustosamente ambientato tra i college di Oxford. Il giovane Abercrombie Smith, che studia medicina all’Old College, viene chiamato a soccorrere un vicino di stanza, tale Edward Bellingham, rimasto vittima di un misterioso e violento trauma nervoso. Scopre così che Bellingham, studente a sua volta di egittologia, vanta non solo una mostruosa cultura, ma una stanza che pare un museo con tanto di mummia: un corpo senza nome (si conosce solo il numero d’asta con cui gli è stato venduto, appunto il 249) ma di elevata statura e – a giudicare dal trattamento funerario – di qualcuno d’alto lignaggio. Smith nota anche che sul tavolo sono ammucchiate strane foglie, che Bellingham poi accennerà appartenere a “the sacred plant–the plant of the priests”. Inizia così la conoscenza tra il sano e onesto Smith e il losco compagno: e quando iniziano misteriose aggressioni a persone con cui Bellingham ha avuto motivi di screzio, l’aspirante medico è costretto a farsi delle domande. Una paurosa avventura notturna lo indurrà infine ad agire… Doyle cesella i particolari del racconto come una vera festa per il lettore non frettoloso, sempre trattenendo le prove sulla reviviscenza della mummia nell’ambito della sensazione e del sospetto – con quel raffinato imbarazzo tra la soluzione razionalistica e un’altra ben più conturbante che costituisce la misura del fantastico più autentico.

Il ruolo un po’ obliquo delle foglie secche associate alla reviviscenza di una mummia muscolosa e vendicatrice sembra insomma denunciare questo racconto quale fonte non citata di The Mummy’s Hand – che pure, nel suo esotismo un po’ facile, ha poco in comune con l’elegante tessuto doyliano e pesca piuttosto nel fiorire di Egitti del pulp coevo. Del resto a Hollywood non c’è troppo spazio per il dubbio, o almeno il pubblico di queste pellicole si aspetta cose semplici: e a suo modo il film sarà un successo. Lo spettatore apprende così che la somministrazione dell’elisir di tre foglie di tana permette da millenni ai sacerdoti di Karnak di tenere la Mummia in stato di vita quiescente con un battito del cuore solo rallentato; la bollitura di nove foglie è in grado di ridestarla a difesa della tomba; mentre una quantità superiore la renderebbe pericolosamente incontrollabile, e già intuiamo dove si voglia andare a parare.

Tutto ciò permette d’altronde di riciclare spezzoni del precedente The Mummy – scene di massa, o comunque impegnative sul piano dei costi – innestandovi sequenze con l’interprete di Kharis: ovviamente non il costoso Karloff ma il più ruspante Tom Tyler, attore di B-movie come cowboy e supereroe, il cui fisico può ricordare a sufficienza quello del predecessore da giustificare gli assemblaggi di scene. Se per esempio quella del dio indignato la cui statua muove il braccio al furto blasfemo è riciclata da The Mummy, è ora possibile accostarle una nuova con l’estrazione dal tabernacolo di una cassa di foglie di tana. Sepolto vivo con la lingua tagliata, e in seguito traslato in altra sepoltura, Kharis non è mai davvero morto per poter essere richiamato dai sacerdoti a difesa della sepoltura di Ananka: e in questo contesto di non-morte grazie a un succo della vita si inquadra anche l’ammiccamento a un’altra epopea Universal, quella di Dracula, laddove il Gran Sacerdote si compiace degli ululati degli sciacalli, “Figli della notte”. Passate le consegne, il vecchio muore e Andoheb subentra nella carica.

La trama è in sé piuttosto semplice, e con un’abbondante farcitura di momenti comici che sottolinea ulteriormente la distanza da The Mummy. Al bazaar del Cairo l’archeologo Steve Banning (Dick Foran) e il suo buffo socio Babe Jenson (Wallace Ford) si imbattono in un reperto che pare promettente ai fini dell’identificazione della leggendaria tomba di Ananka, figlia di Amenophis (anche la principessa Anck-es-en-Amon di The Mummy era figlia di un Amenophis, tra l’altro interpretato dallo stesso attore grazie al riciclo di scene). Il dottor Petrie del Museo locale (Charles Trowbridge) avalla l’idea; ma quando i tre si recano dal curatore del Museo – guarda caso, il professor Andoheb – questi sostiene che il reperto è un falso, e fa anzi in modo di frantumarlo. Per nulla convinti, Banning e Jenson riescono egualmente a trovare un improbabile finanziatore alla spedizione nella persona del Grande Solvani, prestigiatore dal finto nome italiano che in realtà si chiama Tim Sullivan (Cecil Kellaway). Dove attenzione al gioco di stereotipi: se Andoheb non è un misterioso outsider come Imhotep ma appare ben radicato nell’amministrazione egiziana, l’unico straniero di cui ci si può fidare, il Grande Solvani, è in realtà un finto straniero – il che la dice lunga.

Andoheb cerca allora di metter contro gli archeologi la bella figlia di Solvani, Marta (Peggy Moran), e di far eliminare Banning e socio in una rissa. Il principale dei suoi agenti è un subdolo mendicante – l’attore ebreo tedesco Siegfried Arno, fuggito dalla patria all’avvento di Hitler e ancora truccato come negli Orienti dell’espressionismo – ma gli ostacoli vengono superati e la spedizione riesce a partire. E se gli archeologi di The Mummy erano superficiali e superstiziosi, la loro professionalità comunque brilla rispetto a questi dilettanti allo sbaraglio.

Ci spostiamo così al campo scavi, circondato da una vegetazione – come al solito – ben poco egizia. Vengono prima rinvenuti i resti di due archeologi, partiti alla ricerca della tomba di Ananka e mai tornati (facile immaginare, per gli spettatori, che c’entrino i preti di Karnak). Segue il ritrovamento in una grotta, con un sigillo recante maledizioni, di una mummia non eviscerata: non è la principessa ma un uomo, sepolto vivo con un’anfora di foglie di tana – il cui significato non è però chiaro agli archeologi.

Le macabre scoperte, l’ululare ossessivo degli sciacalli e la fuga degli scavatori impauriti generano presto uno strano clima nel campo. Petrie sta lavorando nella grotta del ritrovamento quando appare Andoheb, che gli fa tastare il polso della Mummia, permettendogli di percepire un flebile battito. Possiamo già immaginare cosa accadrà: ridestato con un cicchetto di elisir dal pessimo Andoheb, il gigante bendato si alza strangolando il povero Petrie. Ma a differenza del predecessore Imhotep, Kharis non riacquista un aspetto (troppo) urbano: per la prima volta troviamo qui la stereotypical mindless Mummy, la Mummia-automa che si muove rigida e un po’ storta nelle proprie bende, e che uccide sotto il controllo altrui. Che uccide – per inciso – in modo per nulla occulto, banalmente strozzando: dalla mano artigliante dei tiranni espressionisti quale icona simbolica di minaccia si passa ora insomma a una mummy’s hand del tutto materiale. Ed è con simili mani che la Mummia si porta via Marta svenuta: il solito trasporto similnuziale della Bella da parte della Bestia, topos amatissimo del cinema di mostri.

Siamo ormai al culmine della vicenda. Il mendicante-spia è stato abbattuto dai due soci, che comprendono di dover cercare sull’altro lato della montagna. La ragazza è stata nel frattempo deposta da Kharis sull’altare del tempio, davanti alla monumentale tomba di Ananka, e strettamente legata con cinghie: e se il bondage femminile rappresenta un equivoco must nella coeva fiction di genere, nello specifico il contesto può richiamare i tavoli operatori degli scienziati pazzi e i loro folli esperimenti. In effetti il Gran Sacerdote intende garantirsi l’immortalità grazie alle foglie di tana e iniettarne anche alla ragazza prigioniera per trasformarla in Gran Sacerdotessa al proprio fianco. All’immortalità per vie sovrannaturali del poetico horror anni Trenta (il libro di Toth) si sostituisce cioè col nuovo decennio quella (fanta)medica, farmacologica, sull’onda di una mad science già ottimamente rappresentata nel cinema fantastico ma ormai assurta a paradigma popolare. Qualcosa del resto che, già prefigurato per decenni in tutta una losca pubblicistica (presunta) scientifica a base di fantasie genetiche, sta trovando spaventosi e materialissimi riscontri oltre Oceano grazie ai medici hitleriani. Ma si pensi per contro alle riletture scientiste, di qui a un pugno d’anni, delle scatenate macedonie all monsters di Erle C. Kenton: dove troveremo Dracula e l’Uomo Lupo in cura da emuli di Frankenstein (House of Frankenstein – Al di là del mistero, 1944, e House of Dracula – La casa degli orrori, 1945) quasi a metafora di tutto un orizzonte ospedaliero di feriti e traumatizzati dalla guerra.

In una scena tagliata i due sacerdoti del tempio tentavano di impedire quell’offesa a Iside (il che collegava idealmente al finale del film precedente) ma Andoheb li faceva uccidere dalla Mummia. L’eliminazione di quel conflitto tra Gran Sacerdote e sottoposti ha però un rilevante significato simbolico, appiattendo la setta sul fronte del male – e così risulterà nei film successivi.

Comunque sopraggiunge dall’esterno il buffo Jenson, per una volta utile, e nello scontro a fuoco Andoheb rotola giù dalla scalinata, apparentemente ferito a morte; intanto Banning irrompe dall’interno, attraverso un passaggio tra le grotte, e cerca di liberare Marta (tra i due è ovviamente nata una simpatia). Deve però affrontare la Mummia, ormai in procinto di bere l’infuso accedendo così ai ben più terribili poteri di una conseguita immortalità – quando un nuovo proiettile di Jenson glielo rovescia tra le mani. Kharis si china allora per bere il liquido rovesciato, ma Banning gli abbatte contro il braciere, e le bende prendono fuoco. Il lieto fine (diciamo così) è insomma assicurato, e la mummia di Ananka può venire trionfalmente trasferita in un museo americano.

Al di là dell’onesto, a tratti farsesco divertimento della storia, The Mummy’s Hand stabilisce punti fermi per ciò che sarà la successiva evoluzione del mito: e se i personaggi di Kharis e Banning arriveranno fino all’epoca Hammer, la sopravvivenza di un segreto culto egizio costituirà un lascito anche più duraturo.

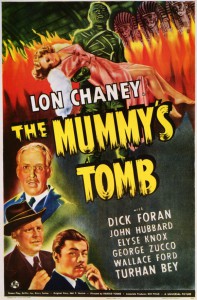

Con The Mummy’s Hand l’eredità di Imhotep-Karloff si divide idealmente tra due personaggi, il sacerdote-stregone e la Mummia vera e propria: e ormai per far rivivere la seconda occorre disporre del primo. Dunque in The Mummy’s Tomb di Harold Young, sceneggiato da Griffin Jay e Henry Sucher da una storia di Neil P. Varnick, uscito nell’ottobre 1942 ma ambientato trent’anni dopo il precedente, ritroviamo Andoheb (sempre Zucco) tremolante di vecchiezza: i proiettili di Jenson gli hanno semplicemente spezzato un braccio che resta paralizzato, in parallelo al braccio ripiegato della Mummia, quasi a rimarcare fisicamente il legame tra le due figure originariamente compenetrate in Imhotep-Karloff.

Con The Mummy’s Hand l’eredità di Imhotep-Karloff si divide idealmente tra due personaggi, il sacerdote-stregone e la Mummia vera e propria: e ormai per far rivivere la seconda occorre disporre del primo. Dunque in The Mummy’s Tomb di Harold Young, sceneggiato da Griffin Jay e Henry Sucher da una storia di Neil P. Varnick, uscito nell’ottobre 1942 ma ambientato trent’anni dopo il precedente, ritroviamo Andoheb (sempre Zucco) tremolante di vecchiezza: i proiettili di Jenson gli hanno semplicemente spezzato un braccio che resta paralizzato, in parallelo al braccio ripiegato della Mummia, quasi a rimarcare fisicamente il legame tra le due figure originariamente compenetrate in Imhotep-Karloff.

Con il terribile Gran Sacerdote si è però salvato anche Kharis, che viene trionfalmente mostrato a un nuovo discepolo in fez, Mehemet Bey (l’attore austriaco – figlio di un diplomatico turco e di un’ebrea cecoslovacca – Turhan Bey): non è chiaro come le Mummia sia sfuggita alle fiamme, ma i mostri Universal degli anni Quaranta sono soliti a queste curiose e disinvolte ricomparse. A interpretare Kharis è ora Lon Chaney, ovviamente Jr., che offre alla parte (che non ama) la sofferenza consueta dei suoi mostri, e una fisicità più possente.

Uno spettatore distratto potrebbe commentare che questo film è molto simile al precedente, e in effetti troviamo alcune soluzioni-fotocopia. Eppure c’è una novità enorme, essa pure giustificata dal testo doyliano ma ancor più dall’incalzare della cronaca: cioè il fatto che la storia si svolga non più in Egitto (a parte il prologo citato) ma in un paese anglosassone “moderno”, in questo caso Mapleton nel Massachusetts dove la famiglia Banning risiede. A suggerire, col suo clima più greve, una minaccia che irrompe entro i sacri confini degli USA: una scelta non strana, considerando che tra il primo e il secondo film della saga di Kharis si è consumato quell’evento traumatico che è il “Day of infamy” di Pearl Harbor (7 dicembre 1941), scioccando il paese e portandolo in guerra.

In prima battuta, il titolo The Mummy’s Tomb sembra dunque riferirsi al deposito mortuario del cimitero di Mapleton, dove Mehemet Bey in missione in America nasconde il sarcofago di Kharis – tanto da dispensare un po’ di macabro cimiteriale secondo la migliore tradizione Universal. C’è però un riferimento più intrigante, almeno per chi intenda cogliere i meccanismi narrativi della saga: e riguarda quella tomba di Ananka la cui profanazione giustifica la missione vendicatrice di Mehemet Bey oltre Oceano. Esattamente al pari di quanto accaduto in The Mummy’s Hand, anche qui l’elemento (prima ancora che il personaggio) della principessa rappresenta qualcosa di non sviluppato, che resta ai confini della trama come al limite dello sguardo dello spettatore: e sulle implicazioni simboliche di ciò dovremo soffermarci in prosieguo. Basti per ora notare che in scena c’è qui una maledizione della tomba ispirata a quella che la vulgata connetteva a Tutankhamun, ma “razionalizzata” attraverso una minaccia umana – quella dei preti di Karnak, appunto. La setta permette insomma all’horror di conciliare le suggestioni dell’occulto con dinamiche “naturali”, sfuggendo così alle accuse della critica (già echeggiate al tempo del Dracula con Lugosi) di fomentare la superstizione nella religiosa America, ma aderendo al contempo a oscuri timori d’epoca.

La Mummia elimina così, uno dopo l’altro, l’ormai vedovo Stephen Banning (sempre Dick Foran), sua sorella che pure nella tomba non era entrata, e Babe Hanson (non Jenson come nel film precedente: sempre Wallace Ford), che invano ha cercato di spiegare alla polizia la causa della mattanza. Potenza della serialità sequenziale: gli eroi di un film possono – ormai vecchi – essere ammazzati nel successivo, perché il riflettore simbolico non è più puntato su di loro. È infatti John (John Hubbard), figlio del defunto Stephen, a trovare accidentalmente tra gli arbusti un frammento di benda: qualcosa che, insieme alle tracce di muffa rinvenute sui corpi, gli fa sospettare la verità.

Nel frattempo, però, tutto si ripete: come a suo tempo il maestro, anche Mehemet Bey si è fatto una pensata sulla bella ragazza di turno, in questo caso Isobel Evans (Elyse Knox, morta novantaquattrenne nel 2012) fidanzata di John. Suscitando il turbamento indignato di Kharis – che inizia qui a mostrare una vaga complessità psicologica – lo costringe pertanto a rapire la ragazza e a portarla svenuta nel deposito mortuario. A fronte della luciferina lussuria dell’Andoheb del film precedente, il tormentato Mehemet Bey è quasi commovente nel volersi rimorchiare una compagna da trasformare in sacerdotessa immortale: ma la paura è sempre la stessa, lo straniero lascivo (qui immigrato, per di più) che attenta alla donna bianca. In una replica della scena con l’eroina del prequel, Isobel si ritrova dunque legata su una bara, ad accentuare il sottofondo nero e torbido dell’immagine, e Mehemet Bey le spiega il programmino; ma sta per farle trangugiare l’elisir (qui non ci sono siringhe), quando echeggiano voci irate e sul posto affluisce una fiumana di gente con torce, guidata da John e dallo sceriffo. È la solita folla antimostro dei film horror Universal: per cui Mehemet Bey lascia Isobel (di nuovo svenuta) tra le braccia di Kharis, ed è costretto ad affrontare la gente fingendo di non saper nulla del rapimento. Ma quando la Mummia è avvistata in distanza, l’egiziano cerca di sparare a John, per finire prontamente impiombato dallo sceriffo.

Braccato dalla gente – secondo un copione già testato coi film di Frankenstein – Kharis si arrampica con la ragazza in braccio fino al primo piano di villa Banning: e lì, tra torce che volano e pallottole, John riesce infine a salvare Isobel mentre la Mummia sparisce tra le fiamme. Certo allo spettatore moderno non sfugge qualche elemento di ambiguità della collettività solidale che parte a caccia del mostro: ma l’immagine dei bravi paesani che lanciano torce incendiarie contro la villa mentre John e Isobel si trovano all’interno può porre qualche domanda già al tempo del film. La comunità fin troppo visibile di Mapleton che permette il chiudersi della storia rappresenta comunque una realtà contrapposta alla comunità segreta di Karnak che quella storia ha innescato: un’opposizione speculare che in fondo conferma come la maschera filmica della setta costituisca anzitutto un negativo fotografico nel segno dell’inquietudine della realtà comunitaria, civile e sociale degli spettatori. Ma, usciti temporaneamente dalla sala di questo ideale double bill anni Quaranta, è tempo di riprenderne i fili alla luce del tema che ci eravamo proposti, i miti del controllo – e a partire della principali figure-chiave.

Prima tra tutte, naturalmente, la Mummia: e da queste storie è evidente come l’archetipo evoluto nell’ambito di un decennio attraverso le sceneggiature Universal finisca con l’offrire uno degli esempi più paradigmatici di controllati dell’intero immaginario fantastico, un reviviscente coatto che va a uccidere su commissione. Se l’ipnotizzatore vampiresco Imhotep agiva in proprio richiamando in qualche modo lo stile di un Dracula, la Mummia nuovo modello echeggia semmai i modi dell’infelice creatura di Frankenstein – sia pure con alcune caratteristiche tutte proprie. A monte della sua vicenda c’è stata infatti una ribellione personale, quel tentativo di violare il tabù del controllo sulla vita che rimanda ancora una volta alla fortissima eredità biblica dell’immaginario USA (il rapporto tra foglie di tana e frutti dell’Albero edenico): e ad esso è seguito un penoso contrappasso, nella forma di un’immortalità controllata. Kharis è controllato in tutto: fisicamente (per le bende, per l’arto semiparalizzato) ma anche interiormente, benché proprio l’antico amore sembri ravvivare – si vedrà meglio nei film successivi – qualche pulsione ribelle. Se poi uccide su commissione, il timore che ispira è accresciuto dalla sghemba ineluttabilità di quella camminata lenta, che però raggiunge sempre la vittima paralizzata dal panico: un’altra immagine insomma di controllo, sia pure in chiave antinaturalistica e onirica.

Il secondo soggetto è naturalmente la setta egizia. Oggi la setta, vero e proprio mostro plurale, costituisce una presenza pervasiva nelle storie nere di genere, con l’eterno ritorno degli stessi ingredienti – e anzi degli stessi step narrativi. Si pensi all’inevitabile scoperta da parte dell’eroe di legami tra la setta e le stanze del potere; alla messa in scena del controllo che essa esercita su creature succubi più o meno brute; alla sequenza del rito tenebroso da cui – ça va sans dire – occorre salvare la solita fanciulla. Quando invece la setta è “buona” e si schiera contro i vilain di turno, dovrà essere comunque circonfusa di un equivoco senso di mistero, creando confusione nello spettatore fino al momento dell’ovvia agnizione.

Nell’ambito della storia del cinema sulle sette, tutta una prima fase è quella che possiamo definire età del feuilleton perché la setta viene descritta secondo gli stilemi di un’ampia produzione romantica su società e gruppi segreti: l’arsenale tenebroso e pittoresco, l’esotismo e l’enfasi su un passato storico più o meno oppressivo, il dominio arcano su forze misteriose e minacciose, i melodrammi delle eroine sono elementi che sottolineano uno scarto tra l’esperienza mostruosa della contro-società settaria e la società “giusta” cui appartengono i buoni (e lo spettatore). Insomma un paradigma dell’estremo di statuto eminentemente fantastico, giocato su inquietudini del tutto indirette; e a segnare una svolta rispetto a tale modello sarà un evento di cronaca che impatterà irreversibilmente sull’immaginario, il cosiddetto caso Manson col massacro di Cielo Drive, 1969. Quell’episodio terribile, che attraverso il tipo di vittime (in particolare la bellissima Sharon Tate sposa di Roman Polanski) punta diretto al cuore del cinema, segnerà così l’avvio di un secondo periodo del cinema sulle sette, col mostro plurale che assurge a icona di crisi, topos del confronto più feroce e radicale tra autorità e sovversione in continuo ed equivoco scambio/confusione – in attesa di ulteriori mutazioni nei decenni che seguiranno. Ma si tratta, appunto, del futuro; mentre ben diversa è la nostra conventicola di Karnak, che pure rappresenta una delle prime sette a trovare consacrazione e durevole riproposta nella mitologia cinematografica.

Archiviati i tiranni transfughi dell’espressionismo (compreso Imhotep) con il loro pathos poetico, il senso di fatalità e un linguaggio mitologico “alto”, la nuova ondata di horror porta ora in scena, tra farsa e melodramma, le paure sghembe dell’uomo della strada, le insicurezze di una società a confronto con la guerra, il razzismo di piccolo cabotaggio. In questi film troviamo l’erede ormai in sedicesimo del vilain biblico e il levantino incarnazione del torpido e letale binomio esotismo/erotismo di tutta una letteratura popolare; ma insieme le paure dell’infiltrazione, del germinare di strutture di controllo parallele a quelle istituzionali (americane), dello scippo della donna occidentale (americana) da parte di stranieri. E lo straniero in apparenza moderno, riconoscibile solo per un fez, reca l’ombra di un’almeno possibile, segreta collettività minacciosa.

Se poco significativo in queste storie è poi il ruolo degli eroi maschili – scipitissimi – un terzo ambito rilevante è invece legato alle eroine. In linea generale, la saga di Kharis vede in scena due figure femminili in rapporto di opposizione/rifrazione. C’è una ragazza viva, cui la sceneggiatura può offrire spazio maggiore o minore (Marta di The Mummy’s Hand è molto più dinamica e interessante della convenzionale fidanzatina Isobel di The Mummy’s Tomb); e c’è una ragazza morta, la principessa amata dall’eroe maledetto tanti secoli prima. La presenza di quest’ultima resta però nei primi due film della saga di Kharis estremamente sfuggente, inconoscibile: un oscuro oggetto del desiderio a metà tra il Perturbante freudiano e la categoria che Hitchcock chiamava “MacGuffin”, cioè un semplice e spregiudicato motore degli eventi, di cui continuiamo a non sapere nulla perché nulla occorre sapere. In una dialettica eminentemente nevrotica come quella della saga della Mummia, la principessa è insieme controllante e controllata: controllante perché continua a mantenere – su un piano simbolico e virtuale, visto che è morta – un forte potere sull’antico amante; controllata perché si tratta ormai di un mero feticcio, un corpo oggetto di possesso traghettato da un sepolcro a un museo. Ma nel protofilm The Mummy, con il motivo (per nulla egizio) della reincarnazione dell’antica principessa nell’eroina moderna, si esplicitava quel tema della rifrazione tra principessa morta ed eroina viva che nel finale “attivava” la drammatica svolta, attraverso la supplica a Iside della sua antica devota. Nei primi due film della saga di Kharis il tema della reincarnazione manca; eppure quella potenziale rifrazione pare covare provocatoriamente. Al di là dei dubbi benefit del trattamento immortalizzante, l’eroina legata è reificata come la mummia della principessa, ricondotta alla stessa logica (sessista) di controllo, e attraverso quest’associazione/proiezione con la morta resta circonfusa di un’aura di vaga necrofilia. D’altra parte la disattenzione riservata al corpo di Ananka permette di tenerla in serbo per una nuova avventura – che a distanza di un paio d’anni inesorabilmente seguirà.

(2–Continua)