Sinistra rivoluzionarla e composizione di classe in Italia (1960-1980)

a cura di Nico Maccentelli

Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale

Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale

(la prima parte la trovate qui e qui)

Parte seconda. Gli Anni Settanta.

1. I “GRUPPI”

Il superamento della crisi del 1963-66 è reso possibile soprattutto da un mutamento nella composizione della domanda estera e da una posizione conseguentemente diversa assegnata all’Italia nell’ambito della divisione internazionale del lavoro. L’entrata in scena di paesi produttori di beni di consumo a basso costo costringe l’Italia a modificare le proprie esportazioni, spostando l’accento sui beni finali d’investimento dell’industria pesante e della meccanica leggera1. Acquistano dunque un inedito peso le imprese chimiche, petrolchimiche, siderurgiche, nelle quali le dimensioni degli impianti e gli enormi bisogni finanziari, rendono necessaria la partecipazione statale. È da notare che le industrie di questo tipo, malgrado le proporzioni colossali degli stabilimenti, assorbono quote ridottissime di forza-lavoro2. Il primo effetto della ristrutturazione, seguita alla crisi è dunque quello di contenere l’occupazione in alcuni dei rami industriali trainanti, producendo, con l’esclusione delle figure “deboli” (anziani, giovani, donne), un’ulteriore selezione a favore degli operai delle fasce centrali di età, più di tutti inclini a intraprendere azioni rivendicative.

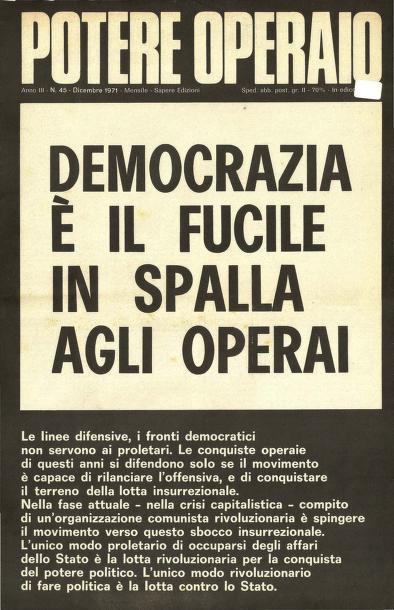

È dunque un proletariato di fabbrica ridotto ma estremamente compatto, al cui interno continua a detenere l’egemonia (politica anche se non numerica) l’operaio-massa, a dar vita al lungo “autunno caldo” del 1969-1971. È in queste lotte che si sperimentano, con i Comitati Unitari di Base, le prime forme di organizzazione autonoma della classe operaia; ed è in queste lotte che i gruppi sparsi della sinistra rivoluzionaria trovano il cemento necessario alla loro unificazione, dando vita, dopo i convegni delle avanguardie di fabbrica del 1968 e del 1969 a due vaste organizzazioni: del Potere Operaio e Lotta Continua.

La prima metà degli anni ‘70 reca l’impronta di questi due raggruppamenti, che si dividono le spoglie dell’operaismo del decennio precedente e che, unitamente a gruppi di diversa matrice (Avanguardia Operaia, Il Manifesto. i vari “Partiti” di ispirazione maoista, ecc.), danno vita al complesso arcipelago della cosiddetta “sinistra extraparlamentare”. Fenomeno che si verifica in tutta Europa, ma che in Italia ha una sua specificità rappresentata dall’estensione, dal radicamento e dalla vitalità delle organizzazioni in cui si manifesta (il nostro, è l’unico paese a contare, alla fine del decennio, ben cinque quotidiani di estrema sinistra, anche se due di essi sono condannati a vita effimera)3.

Malgrado l’origine quasi simultanea e il comune riferimento all’operaio-massa, Potere Operaio e Lotta Continua presentano tra loro differenze profonde4. Al centro del discorso di Potere Operato è la tematica del “rifiuto del lavoro”, già  sviluppata negli anni Sessanta da “Classe Operaia” e presente anche nell’elaborazione di Lotta Continua, ma lucidamente ampliata da Potere Operaio fino alle estreme conseguenze. Il “rifiuto del lavoro” è anzitutto una descrizione: descrive cioè l’atteggiamento dell’operaio-massa, di estrazione prevalentemente rurale e meridionale, a fronte della spersonalizzazione indotta dai processi produttivi nelle grandi fabbriche del Nord. L’operaio tradizionale usava in chiave rivendicativa la propria professionalità, il proprio patrimonio di conoscenze: l’operaio-massa, invece, immesso in un contesto produttivo che gli è totalmente alieno, fonda la propria ribellione sulla valorizzazione della propria estraneità del proprio distacco dalla logica e dalle sorti della produzione e dell’impresa. L’alienazione, da condizione sofferta, diviene in lui condizione usata, separatezza irriducibile da meccanismi che non gli appartengono e che non possono ispirargli altro che odio o indifferenza. Di qui l’adozione di forme di lotta distruttive (sciopero a gatto selvaggio, sabotaggio) indirizzate a colpire non questa o quella norma, ma l’essenza stessa del lavoro di fabbrica.

sviluppata negli anni Sessanta da “Classe Operaia” e presente anche nell’elaborazione di Lotta Continua, ma lucidamente ampliata da Potere Operaio fino alle estreme conseguenze. Il “rifiuto del lavoro” è anzitutto una descrizione: descrive cioè l’atteggiamento dell’operaio-massa, di estrazione prevalentemente rurale e meridionale, a fronte della spersonalizzazione indotta dai processi produttivi nelle grandi fabbriche del Nord. L’operaio tradizionale usava in chiave rivendicativa la propria professionalità, il proprio patrimonio di conoscenze: l’operaio-massa, invece, immesso in un contesto produttivo che gli è totalmente alieno, fonda la propria ribellione sulla valorizzazione della propria estraneità del proprio distacco dalla logica e dalle sorti della produzione e dell’impresa. L’alienazione, da condizione sofferta, diviene in lui condizione usata, separatezza irriducibile da meccanismi che non gli appartengono e che non possono ispirargli altro che odio o indifferenza. Di qui l’adozione di forme di lotta distruttive (sciopero a gatto selvaggio, sabotaggio) indirizzate a colpire non questa o quella norma, ma l’essenza stessa del lavoro di fabbrica.

In secondo luogo, il “rifiuto del lavoro” è una proposta strategica. Se nella società capitalistica avanzata l’assetto produttivo viene indirizzato al massimo risparmio di lavoro, puntando al minor coinvolgimento possibile nella produzione di una manodopera fattasi “pericolosa”, il superamento del capitalismo dovrà radicarsi su queste linee di tendenza e sugli elementi oggettivamente “liberatori” in esse presenti5. L’obiettivo è dunque la fine del lavoro salariato, tramite un uso non più capitalistico, bensì “operaio” dell’automazione; e ciò esclude transizioni socialiste che, fondandosi sul principio “a ciascuno secondo il suo lavoro, da ciascuno secondo le sue capacità”, riprodurrebbero la condizione operaia limitandosi a modificare l’identità del padrone. Il comunismo è il “Programma minimo”, vale a dire il traguardo diretto reso possibile dalle modificazioni che il capitale stesso ha innescato, spinto dall’esigenza di sottrarsi alla morsa della lotta di classe.

Questo, in forma molto sintetica, è il fulcro teorico ereditato da Potere Operaio dalle elaborazioni del decennio precedente (del resto, in larga misura opera dei suoi dirigenti), e riproposto dall’organizzazione in forma tanto lucida quanto assiomatica. Una teoria di grande originalità e di notevole spessore culturale, ma con un vizio di fondo costituito da una vistosa tendenza all’astrattezza6 che denuncia la formazione giuridico-filosofica degli autori (peraltro intellettualmente ben più ferrati della maggioranza dei leader della sinistra rivoluzionaria).

La descrizione del processi in corso nei settori industriali di punta viene infatti scambiata da Potere Operaio per un ritratto realistico dell’intera società, e il proletariato industriale diventa l’unico referente (cui gli altri settori di classe vanno obbligatoriamente assimilati, si tratti di studenti, di braccianti o di pescatori), le lotte in corso nel terzo Mondo sono ignorate prima ancora che sottovalutate (oppure fatte rientrare a forza nello schema interpretativo applicato all’Occidente). La raffinatezza teorica si traduce così in una stilizzazione che altro non è che una forma di semplificazione mascherata. Ciò condanna Potere Operaio, pur ben presente in molte, significative lotte operaie e studentesche, a proporre parole d’ordine che con la, realtà hanno poca attinenza (culminate nello slogan “dalla città-fabbrica alla città-insurrezione”), per quanto appaiano coerentissime con l’elaborazione teorica del gruppo.

Specchio di una linea non sempre ben decifrabile, oscillante tra iniziative velleitarie (valga per tutte la proclamazione, nel 1972, di uno sciopero generale!), prese di posizione rasentanti l’avventurismo e curiose tentazioni leniniste, (di un leninismo completamente reinventato)7, cui Potere Operaio è strutturalmente inidoneo. Tutto ciò porta all’esaurimento dell’esperienza organizza tiva “potopista’ nel giro di soli quattro anni, anche se non alla fine della presenza politica dei militanti del gruppo; anzi, Potere Operaio fornisce un raro esempio di autoscioglimento in vista di una rinascita in forme completamente mutate (che vedremo, tra breve); operazione che garantisce una sopravvivenza delle sue tesi e delle sue proposte al di là della prematura crisi della sinistra “extraparlamentare”8.

Specchio di una linea non sempre ben decifrabile, oscillante tra iniziative velleitarie (valga per tutte la proclamazione, nel 1972, di uno sciopero generale!), prese di posizione rasentanti l’avventurismo e curiose tentazioni leniniste, (di un leninismo completamente reinventato)7, cui Potere Operaio è strutturalmente inidoneo. Tutto ciò porta all’esaurimento dell’esperienza organizza tiva “potopista’ nel giro di soli quattro anni, anche se non alla fine della presenza politica dei militanti del gruppo; anzi, Potere Operaio fornisce un raro esempio di autoscioglimento in vista di una rinascita in forme completamente mutate (che vedremo, tra breve); operazione che garantisce una sopravvivenza delle sue tesi e delle sue proposte al di là della prematura crisi della sinistra “extraparlamentare”8.

Del tutto diversa la vicenda di Lotta Continua (anche se tra la base di Potere Operaio e quella di Lotta Continua esiste un’affinità sconosciuta ai rispettivi vertici). Benché molti suoi dirigenti provengano dai “Quaderni Rossi”, Lotta Continua pare sostanzialmente disinteressarsi ad una elaborazione teorica molto raffinata (che viene piuttosto delegata ai “Quaderni Piacentini”, all’epoca rivista apertamente fiancheggiatrice del gruppo). Quel che conta è essere sempre e comunque all’interno delle lotte, guidandole a finalità politiche senza tuttavia mai venire a costituire un’avanguardia separata, leninisticamente portatrice di coscienza esterna. È dalle lotte proletarie stesse, secondo Lotta Continua, che sono direttamente desumibili tattica e strategia, in quanto è al fuoco della lotta che il proletariato afferma la propria coscienza di classe. Una mediazione dall’esterno porterebbe quindi ad una dispersione di queste indicazioni spontanee, imponendo al proletariato mezzi e fini non suoi. Stando così le cose, Lotta Continua non rimane ristretta entro i muri della fabbrica, ma seguendo l’antagonismo proletario in tutte le sue manifestazioni, si dilata al quartiere, alla caserma persino alle carceri (in un’epoca in cui non c’è una forte componente di detenuti politici a facilitare l’operazione). La parola d’ordine “Prendiamoci la città” è la manifestazione più significativa di questa flessibilità estremizzata, che porta l’organizzazione nei primi anni Settanta a diffondersi nelle più diverse frazioni di classe: dai metalmeccanici torinesi, ai braccianti meridionali, ai sottoproletari romani e napoletani9.

La crescita è fin troppo tumultuosa. Presto si pone a Lotta Continua, come in generale all’intero arco della sinistra rivoluzionaria, l’esigenza di superare lo spontaneismo iniziale e di dotarsi, oltre che di robuste strutture organizzative, di una strategia credibile. Si vedrà più oltre quale sia la risposta degli eredi di Potere Operaio ad entrambe le questioni. Per quanto riguarda Lotta Continua, il gruppo tenta di strutturarsi, nel 1° congresso nazionale svoltosi a Roma dal 7 al 12 gennaio 1975. in un vero e proprio partito!10, iniziando nel contempo a ipotizzare sul piano strategico un “uso rivoluzionario” di un’eventuale partecipazione del PCI al governo.

L’ipotesi è rivelatrice del bassissimo livello politico del gruppo dirigente di Lotta Continua. La soluzione prospettata rappresenta infatti una grossolana applicazione alla realtà italiana del rapporti instauratisi nel Cile di Allende, tra il MIR (Movimiento de Izquerda Revolucionaria) e la sinistra al governo. Simile assimilazione, a dir poco discutibile, non deve del resto stupire troppo. Una costante dell’“elaborazione” – chiamiamola così – del fantasioso gruppo dirigente di Lotta Continua è proprio la tendenza a trasferire pari pari al contesto italiano esperienze maturate in tutt’altro ambito storico e geografico, si tratti del Cile, dell’Irlanda o del Portogallo11. Tanta irresponsabilità è comunque compensata dalla presenza di una base non solo estesa, ma anche entusiasta e comunque migliore dei vertici tanto dal punto di vista politico che da quello semplicemente umano. Ma a metà degli anni Settanta l’esperienza dei gruppi extraparlamentari (d’altronde sempre meno “extraparlamentari”) comincia ad apparire logora. E ciò sia per motivi soggettivi, sia per l’ampia ristrutturazione in corso nell’assetto economico italiano, indirizzata a colpire proprio quell’operaio-massa su cui le organizzazioni rivoluzionarie si erano forgiate.

2. I NUOVI SOGGETTI SOCIALI.

L’“autunno caldo” nel quale per la prima volta semplici rivendicazioni salariali si sono congiunte a rivendicazioni di potere, pone il padronato, e in generale le classi dirigenti di fronte ad una duplice necessità: da un lato scomporre la figura sociale – l’operaio-massa – che è stata al centro delle lotte, dall’altro attivare meccanismi di recupero dei profitti intaccati dagli aumenti di salario. Chi si fa carico di quest’ultimo obiettivo è direttamente la Banca d’Italia. che nel 1973 attua una svalutazione coscientemente finalizzata ad innescare, con l’inevitabile aumento di costo delle importazioni, un processo inflattivo12

Ma nel 1973 il calcolo padronale e statale di manovrare l’inflazione per recuperare le concessioni salariali appare avventato e pericoloso. In quello stesso anno, infatti, i paesi produttori di petrolio, reagendo alla manovra del paesi occidentali tesa a ridurre con l’aumento di tutti gli altri prezzi il prezzo del loro prodotto, adeguano il loro listino al valori raggiunti dall’inflazione mondiale13. L’improvvisa crescita dei costi energetici conduce l’inflazione interna italiana oltre la soglia della governabilità. Il governo Rumor, succeduto al governo Andreotti nel corso del 1973, corre ai ripari riducendo violentemente credito e spesa pubblica. Identica manovra deflazionistica si rende necessaria nel 1976. Gli investimenti cadono, la produttività si contrae, aumenta la disoccupazione. Forme di lavoro precario e saltuario si diffondono a macchia d’olio. Ma la scomposizione dell’operaio-massa non è affidata esclusivamente ai dati oggettivi della contingenza economica. Individuato nelle grandi concentrazioni industriali un fattore di perturbamento sociale, i maggiori gruppi industriali provvedono a decentrare quote sempre più ampie della produzione alle piccole imprese ed alle aziende artigianali. Poiché i reparti trasferiti all’esterno sono i meno qualificati e i più nocivi, chi fa le spese di questa manovra sono «le figure marginali della popolazione lavorativa, e cioè i lavoratori giovani o anziani, la manodopera femminile: sono infatti queste frange che possono accontentarsi di remunerazioni minori e di un lavoro svolto in condizioni di maggiore precarietà»14.

Ma nel 1973 il calcolo padronale e statale di manovrare l’inflazione per recuperare le concessioni salariali appare avventato e pericoloso. In quello stesso anno, infatti, i paesi produttori di petrolio, reagendo alla manovra del paesi occidentali tesa a ridurre con l’aumento di tutti gli altri prezzi il prezzo del loro prodotto, adeguano il loro listino al valori raggiunti dall’inflazione mondiale13. L’improvvisa crescita dei costi energetici conduce l’inflazione interna italiana oltre la soglia della governabilità. Il governo Rumor, succeduto al governo Andreotti nel corso del 1973, corre ai ripari riducendo violentemente credito e spesa pubblica. Identica manovra deflazionistica si rende necessaria nel 1976. Gli investimenti cadono, la produttività si contrae, aumenta la disoccupazione. Forme di lavoro precario e saltuario si diffondono a macchia d’olio. Ma la scomposizione dell’operaio-massa non è affidata esclusivamente ai dati oggettivi della contingenza economica. Individuato nelle grandi concentrazioni industriali un fattore di perturbamento sociale, i maggiori gruppi industriali provvedono a decentrare quote sempre più ampie della produzione alle piccole imprese ed alle aziende artigianali. Poiché i reparti trasferiti all’esterno sono i meno qualificati e i più nocivi, chi fa le spese di questa manovra sono «le figure marginali della popolazione lavorativa, e cioè i lavoratori giovani o anziani, la manodopera femminile: sono infatti queste frange che possono accontentarsi di remunerazioni minori e di un lavoro svolto in condizioni di maggiore precarietà»14.

Il lavoro precario e non tutelato diviene norma, mentre il dirottamento degli investimenti rivaluta le regioni ad economia “periferica” (Emilia, Veneto, ecc.), caratterizzate da un’ampia diffusione della micro-impresa. Non è un caso se queste regioni diventeranno scenario dei conflitti più acuti della fine del decennio.

In questo quadro. il dato veramente nuovo è la confluenza, nel proletariato marginale, di manodopera scolarizzata e dotata di un notevole livello di coscienza critica. La scolarità di massa frutto da un lato di errori di calcolo padronali15, dall’altro prodotto diretto della maggior forza acquisita dalle classi subalterne, diviene ad un tempo rifugio momentaneo dalla disoccupazione e serbatoio di forza-lavoro adibita, prima ancora della conclusione degli studi, alle mansioni saltuarie e sottratte ai vincoli contrattuali richieste dal nuovo assetto produttivo in gestazione. Si produce così una miscela destabilizzante che, non trovando nel luogo di lavoro e spazi sufficienti di sfogo, trova nel territorio il proprio terreno di Cfr. M. Paci, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna 1973, cap.IX. lotta, dando vita ad una conflittualità che nessuna mediazione politica è in grado di controllare.

(Segue nella prossima puntata il proseguimento della Parte seconda. Gli anni Settanta.)

Cfr. M. D’Antonio, U. Marani, Sul commercio estero italiano negli anni ‘60, in AA.VV., Crisi e ristrutturazione dell’economia italiana, a cura di A. Graziani, Torino 1975, pp. 317 ss. ↩

Cfr. A. Graziani, La strategia della divisione, in “Quaderni Piacentini”, 1975, n.56 pp. 40 ss. ↩

I quotidiani cui si allude sono “Il Manifesto”, “Lotta Continua”, “Il Quotidiano dei Lavoratori”, “Ottobre” e “La Sinistra”. Degli ultimi due, organi del Partito Comunista d’Italia (ml) e del Movimento Lavoratori per il Socialismo, uscirono solo pochi numeri. ↩

Cfr. in proposito G. Vettori, La sinistra extraparlamentare in Italia, Roma 1973, pp. 88-114. Il volume di G. Vettori, per quanto a volte sommario nei giudizi, è, nel suo genere, uno dei più onestamente informativi. Un giudizio di Lotta Continua su Potere Operaio è formulato nell’articolo Potere Operaio. Teoria della ricchezza e miseria della teoria, in “Lotta Continua” (settimanale), 25 luglio 1971. ↩

È bene avvertire che Potere Operaio non avrebbe, a suo tempo, usato il linguaggio che utilizziamo noi. Sul “rifiuto del lavoro” e sul progetto strategico connesso a questo tema cfr. Nanni Balestrini e Primo Moroni, L’orda d’oro, (1968-1977), Milano 1988, pp. 250-255. Questo volume va segnalato come la migliore storia della sinistra rivoluzionaria italiana a tutt’oggi apparsa (pur presentando qualche lacuna, come un’esagerata sottovalutazione dei gruppi “extraparlamentari”). ↩

Un’acuta critica a questa carenza di Potere Operaio è formulata in P. Violi, I giornali dell’estrema sinistra, Milano 1977, pp. 17-43. ↩

Nell’interpretazione di Potere Operaio, a giudizio di Lenin la strategia apparterrebbe alla classe operaia e la tattica al partito (!). Cfr. Noi e i marxisti-leninisti, in “Potere Operaio”, 2 ottobre 1969. ↩

Le linee teoriche di questa visione risalgono a “Il Potere Operaio” di Pisa, e sono sistematizzate in un intervento di Adriano Sofri su “Giovane Critica”, 1968, n.19. ↩

Una ricostruzione sommaria della vicenda di Lotta Continua è in L. Bobbio, Lotta Continua. Storia di un’organizzazione rivoluzionaria, Roma 1979. ↩

Cfr. Le tesi, le relazioni politiche, lo statuto approvati al 1° Congresso Nazionale di Lotta Continua, Roma s.d. (ma 1975). ↩

Nelle ultime penosissime fasi della storia di Lotta Continua sarà addirittura l’Iran di Khomeiny che l’organo del gruppo proporrà come modello, facendo rizzare i capelli in testa ai pochi militanti superstiti. ↩

Cfr. A. Graziani, introduzione a AA.VV., Crisi e ristrutturazione…, cit., pp.58 ss.; M. Salvati, Il sistema economico italiano: analisi di una crisi, Bologna 1975, pp.122 ss. ↩

Cfr. A. Graziani, La strategia della divisione, cit. pp.33-34. ↩

Cfr. A. Graziani, introduzione a AA.VV., Crisi e ristrutturazione…, cit., p.45: Sugli effetti del decentramento produttivo cfr. anche V. Evangelisti, S. Sechi, Il galletto rosso. Precariato e conflitto di classe in Emilia Romagna (1980-1980), Venezia 1982, pp.83-126. ↩

Cfr. M. Paci, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna 1973, cap.IX. ↩