di Emilio Quadrelli

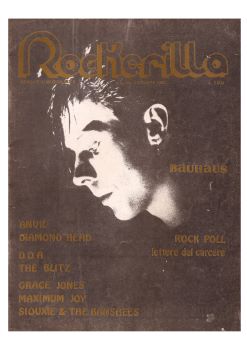

[ In occasione del pomeriggio di studio organizzato a Bologna sul tema «Emilio Quadrelli e la guerra» ripubblichiamo, ringraziando Sandro Mezzadra per averlo ritrovato e segnalato, un intervento su “Rock e Proletariato” redatto da Emilio, quando era detenuto politico nel carcere di Palmi, sul n° 29 di «Rockerilla» del dicembre 1982.]

L’umanità della natura c’è soltanto per l’uomo sociale giacché solo qui la natura esiste per l’uomo come legame con l’uomo, come esserci dell’uomo per l’altro e dell’altro per lui. Karl Marx – Manoscritti economico-filosofici del 1844)

L’immagine ricorrente che il proletariato moderno più volte si è dato di sé, è quella di una identificazione analogica, non mitizzata con il popolo rosso, con gli indiani d’America. Questo non è casuale, così come non è casuale che questo “esercito” selvaggio che non riconosce altra legge, altra disciplina se non quella della distruzione dei rapporti sociali esistenti, mai si sia pensato, abbia avuto davanti il “déjà-vu” delle divise ordinate e pulite, dei capelli a spazzola, del “passo dell’oca” di una qualche piazza rossa che non gli appartiene, chi ha provato a limitarlo con un overdose-ideologica, alla fine si è ritrovato solo, e la siringa può usarla solo con se stesso, per trovare, costruirsi ancora una volta un paradiso artificiale, ideologico appunto, mentre iI proletariato costruisce il suo eden qua, ora; Macondo è la sua ‘utopia’. A chi ci obbietterà che questo è la fine di tutto, o in altra maniera che ‘non c’è più religione’ risponderemo che non è vero, che questa è la fine di tutte le religioni, di tutti i preti, di tutti gli inganni, che gli intellettuali organici e non li abbiamo seppelliti, che il loro mondo di morte, fatto di spaventi senza fine, non ci interessa, che noi siamo altro, Macondo appunto.

Ma torniamo agli indiani. Un proletariato che non ha passato ha trovato nel popolo rosso un’identità ideale. Come quello si sente colonizzato, come quello si sente accerchiato da una cultura che non gli appartiene, come quello trova, nella rivolta ultima e definitiva, l’unico modo per affermarsi. Ma non solo, egli riscopre dentro quella storia tutto quello che la società reificata da sempre gli nega, un rapporto uomo-natura e uomo-uomo, armonico e non antagonista, non mediato o meglio dominato dalla forma/merce.

Riscopre nel popolo rosso, il guerriero che sa parlare il linguaggio dell’amore, il cacciatore che ama e rispetta la sua selvaggina, il guerriero che sa anche piangere e commuoversi e che per poter commuoversi ancora una volta combatte fino all’ultima freccia, fino all’ultimo proiettile, fino ad attaccare i cannoni col solo coltello.

Riscopre nel popolo rosso, il guerriero che sa parlare il linguaggio dell’amore, il cacciatore che ama e rispetta la sua selvaggina, il guerriero che sa anche piangere e commuoversi e che per poter commuoversi ancora una volta combatte fino all’ultima freccia, fino all’ultimo proiettile, fino ad attaccare i cannoni col solo coltello.

Come iI popolo rosso, il proletariato non può vivere sotto una dominazione-mediata, non c’è integrazione perché i due linguaggi non hanno segni in comune, o accetta di essere schiavo e fa ‘lo scout’ per la forma/merce tra le montagne e le praterie proletarie o abbandona la riserva, sconfina, inizia la rivolta. Come per l’uomo bianco l’unico indiano buono è quello morto, per il capitale l’unico proletario buono è il proletario zombie. Ma se la metropoli è una città di spettri, il proletariato ha già inventato la sua ‘danza degli spettri’, che lo rende invulnerabile ai proiettili ideologici.

È uno strano proletariato davvero, un proletariato che non ha seggi in parlamento, santi in paradiso, intellighenzia a cu i affidare i propri destini, un proletariato che non può essere rimodellato e manipolato, che non può essere allineato né come ‘l’esercito degli impiegati Ford’ né come l’esercito dello spettacolo socialista, è un proletariato che odia la finzione, lo spettacolo che non conosce, ma anzi abolisce ogni separatezza, arte e produzione, amore e guerra, gioco e fatica usciti dalla vita per essere ‘specializzati’ si ricompongono in lui, suonando la campana funebre per ogni specialista, come potrebbe un proletario così ‘barbaro’ accettare lo specialista per eccellenza: il politico? Infatti non lo sopporta, lo distrugge o lo ignora, lo calpesta o non risponde al richiamo sottile e mellifluo dell’ideologia.

È uno strano proletariato davvero, un proletariato che non ha seggi in parlamento, santi in paradiso, intellighenzia a cu i affidare i propri destini, un proletariato che non può essere rimodellato e manipolato, che non può essere allineato né come ‘l’esercito degli impiegati Ford’ né come l’esercito dello spettacolo socialista, è un proletariato che odia la finzione, lo spettacolo che non conosce, ma anzi abolisce ogni separatezza, arte e produzione, amore e guerra, gioco e fatica usciti dalla vita per essere ‘specializzati’ si ricompongono in lui, suonando la campana funebre per ogni specialista, come potrebbe un proletario così ‘barbaro’ accettare lo specialista per eccellenza: il politico? Infatti non lo sopporta, lo distrugge o lo ignora, lo calpesta o non risponde al richiamo sottile e mellifluo dell’ideologia.

Gli incendi di Detroit e Stettino, i saccheggi di New York e Danzica, inceneriscono e stritolano tutti gli ‘ismi’, uccidono il ‘sogno americano’ e il ‘sogno socialista’ e per il capitale rimangono solo i carri armati di colore diverso di segno identico.

È un’introduzione caotica, certamente, come è caotica la ricchezza che la ‘critica radicale’ alla società del capitale ha mostrato nel suo divenire. Possiamo provare a dare ordine, ma non troppo, a questo magma che dilaga tra le arterie inerti e pietrificate della metropoli, un ordine che è continuamente movimento e che non ama essere preso al laccio, come un branco selvaggio il proletariato ora fugge, ora travolge il mondo dell’apparente, ma non sempre gli riesce, il nemico è astuto, sa combinare forza e persuasione, intelligenza e inganno.

Chiude il proletariato in ‘riserve’ illudendolo di essere libero e quando anche questo non gli riesce lo cattura con ‘l’acqua di fuoco’ delle metropoli, l’alienazione dell’eroina. II proletariato si trova a combattere mille battaglie, perché l’agguato è dietro a ogni segno.

Possiamo grosso modo dividere in due periodi la storia di questo strano guerriero: il periodo della rivolta negativa, il periodo della guerra di liberazione.

Possiamo grosso modo dividere in due periodi la storia di questo strano guerriero: il periodo della rivolta negativa, il periodo della guerra di liberazione.

(I can’t get no) Satisfaction era l’inno di guerra più amato e sentito del proletariato moderno degli anni ’60, non ce ne stupiamo di certo. Sono gli anni dell’ultima rottura, quella che vede sempre più il movimento operaio diventare una variabile del capitale (fino a diventarne il suo stato dentro la classe), e il formarsi dell’altro movimento, il proletario senza antenati. Sono gli anni in cui la tradizione dell’internazionale comunista è solo un appello, un ricordo della preistoria, un limite al divenire stesso della rivoluzione. È in questi anni che inizia a darsi un processo di transizione della preistoria alla storia, quella dell’uomo sociale che distrugge spettri e fantasmi. È una rottura violenta non sempre capitale, specialmente se si guarda il movimento reale con la lente dell’ideologia.

Eppure, nella sua immediatezza, la classe parlava chiaro; il nemico non era più solo quello classico, il padrone, il capo, il poliziotto, il politico borghese; lo diventava anche il sindacato, mediatore del prezzo della schiavitù; il partito operaio, teso a guidare una società a lui estranea e nemica, erano tutti quelli che non capivano o non volevano capire che il proletariato da classe per sé, inizia a diventare classe contro di sé, che il suo fine è negarsi come proletariato per affermarsi come uomo sociale, come classe universale liberata. Non solo, il nemico era diventato tutto l’esistente, perché qua dentro era impossibile “trovare soddisfazione”, ecco che come per incanto non sono il pane e lavoro a scuotere e infiammare il cuore proletario, pane e lavoro che rimandano a un mondo di tristezza senza fine, è il bisogno di prendere in mano la propria vita, il proprio quotidiano di rimodellare la società senza l’utopia di un ‘uso proletario’, della miseria capitalistica.

Eppure, nella sua immediatezza, la classe parlava chiaro; il nemico non era più solo quello classico, il padrone, il capo, il poliziotto, il politico borghese; lo diventava anche il sindacato, mediatore del prezzo della schiavitù; il partito operaio, teso a guidare una società a lui estranea e nemica, erano tutti quelli che non capivano o non volevano capire che il proletariato da classe per sé, inizia a diventare classe contro di sé, che il suo fine è negarsi come proletariato per affermarsi come uomo sociale, come classe universale liberata. Non solo, il nemico era diventato tutto l’esistente, perché qua dentro era impossibile “trovare soddisfazione”, ecco che come per incanto non sono il pane e lavoro a scuotere e infiammare il cuore proletario, pane e lavoro che rimandano a un mondo di tristezza senza fine, è il bisogno di prendere in mano la propria vita, il proprio quotidiano di rimodellare la società senza l’utopia di un ‘uso proletario’, della miseria capitalistica.

C’è in pratica la negazione di tutte le ipotesi ‘tempiste’ che i cattedratici non potranno mai capire, ma è ovvio il ‘profeta’ più vero e immediato della classe, non sta in qualche biblioteca ammuffita ad aspettare Lenin. È in mezzo ai parchi e alle piazze, è un tale Jim Morrison, che con la sua voce unica, urla, grida, minaccia: “Vogliamo iI mondo, lo vogliamo ora”. A Mirafiori più o meno contemporaneamente gli operai gridavano: “Cosa vogliamo: vogliamo tutto”. Ma abbiamo saltato qualche passaggio. Stiamo già arrivando alla fase della progettualità, del divenire positivo della rivolta proletaria.

Negli anni ’60, benché poi certe forme continuino a rimanere, vi è un carattere prevalentemente distruttivo, puramente ‘negativo’ del movimento. Questo è capitale e anche necessario.

Negli anni ’60, benché poi certe forme continuino a rimanere, vi è un carattere prevalentemente distruttivo, puramente ‘negativo’ del movimento. Questo è capitale e anche necessario.

Come un monello il proletariato moderno cresce nella strada, non sopporta la scuola e i bambini che la popolano, non assomiglia neppure ai bambini tristi della scuola pianificata; insomma, percepisce quello che non vuole essere, più in là non riesce ancora ad andare, le volte che e prova e s’inventa un qualche ‘suo’ modello è un fallimento, tutta la storia della comunità, della società underground ne sono una conferma, perciò quello che si massifica è solo l’odio distruttivo. Odio che viene esercitato/praticato come classe, mentre quando si guarda alla propria vita, ai propri giorni, si ricade spesso e volentieri nel soggettivismo, o, per dirla tutta, nell’individualismo, nel senso che si prova a ‘inventare’ isole comuniste; dentro la società reificata si cercano le mille scappatoie per fuggire al lavoro, diventando extralegale anche per scelta oltre che per necessità, si cerca di procurarsi/comprarsi la maggior quantità di tempo liberato, non lavorato, dimenticando o volendo dimenticare che anche questo è tempo del capitale. Si cerca infine di creare rapporti qualitativamente nuovi, con altri soggetti, finendo non di rado con l’impazzirci dentro. Ma questa contraddizione ha una ricchezza infinita, ha in sé i germi per farsi progetto, per ridiventare ‘politica’ nell’ultima forma storicamente possibile.

Tra iI ’60 ed il ’70, il proletariato moderno ha costruito le sue prime forme di linguaggio, di comunicazione, la sua prima cultura trasgressiva; il capitale proverà, a volte riuscendovi, a riciclare anche questa nella sua logica, creando “l’industria della trasgressione”, ma questo è un altro discorso che ora non c’entra. Questi dieci anni sono stati attraversati dai più svariati ‘stati d’animo’. E l’instabilità che contraddistingue una rivolta puramente ‘negativa’. Dalla rabbia collettiva di Satisfaction, da questo inno di rivolta che il proletariato urla quando saccheggi le metropoli o critica a modo suo la fabbrica, si passa a Blowin’ in the wind al momento cioè in cui questo strano guerriero interroga se stesso, e non può che affidare al vento le mille risposte o più semplicemente la risposta che cerca, per arrivare a Mister Tambourine Man, l’inno privato di questo soggetto sempre più strano che quando non distrugge, può solo cercare, aspettare il venditore di ‘roba’ per regalarsi un altro sogno, un’altra notte magica, che non trova nella realtà. Dentro questa instabilità arriva a volte a farsi egemonizzare da un Let it be che sembra quasi una dichiarazione di resa, per esplodere con la triade maledetta, le tre J, che sono il momento di passaggio della rivolta negativa, al divenire della dialettica distruzione/costruzione.

Tra iI ’60 ed il ’70, il proletariato moderno ha costruito le sue prime forme di linguaggio, di comunicazione, la sua prima cultura trasgressiva; il capitale proverà, a volte riuscendovi, a riciclare anche questa nella sua logica, creando “l’industria della trasgressione”, ma questo è un altro discorso che ora non c’entra. Questi dieci anni sono stati attraversati dai più svariati ‘stati d’animo’. E l’instabilità che contraddistingue una rivolta puramente ‘negativa’. Dalla rabbia collettiva di Satisfaction, da questo inno di rivolta che il proletariato urla quando saccheggi le metropoli o critica a modo suo la fabbrica, si passa a Blowin’ in the wind al momento cioè in cui questo strano guerriero interroga se stesso, e non può che affidare al vento le mille risposte o più semplicemente la risposta che cerca, per arrivare a Mister Tambourine Man, l’inno privato di questo soggetto sempre più strano che quando non distrugge, può solo cercare, aspettare il venditore di ‘roba’ per regalarsi un altro sogno, un’altra notte magica, che non trova nella realtà. Dentro questa instabilità arriva a volte a farsi egemonizzare da un Let it be che sembra quasi una dichiarazione di resa, per esplodere con la triade maledetta, le tre J, che sono il momento di passaggio della rivolta negativa, al divenire della dialettica distruzione/costruzione.

Nell’anno nero del ’70 muoiono Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, la ‘poesia’, la ‘musica’, la ‘politica’ della cultura trasgressiva, una tristezza senza fine avvolgerà il mondo per un attimo.

La ‘triade maledetta’ muore, si autodistrugge, perché è arrivata a una contraddizione così lacerante che non ha soluzione se non nella fine di ogni dialettica, la morte.

La ‘triade maledetta’ muore, si autodistrugge, perché è arrivata a una contraddizione così lacerante che non ha soluzione se non nella fine di ogni dialettica, la morte.

Ma questi nomi che rimarranno sempre dentro di noi, dentro tutti quelli che iI comunismo lo hanno nel cuore, prima ancora che nel cervello, hanno aperto una strada che percorreremo fino in fondo. Nei loro corpi, nella loro mente, si sviluppano, si combattono fino in fondo, fino alia schizofrenia, tutte le contraddizioni di un decennio, espressioni di un linguaggio di rottura, si ritrovano essi stessi a diventare nuovi modelli normativi, espressioni di una cultura che vive nei ghetti, nelle fabbriche, nelle galere, si ritrovano completamente assorbiti dentro la faraonica industria musicale, simbolo della moderna e attuale gioventù della rivolta, si ritrovano ad essere stereotipo dell’eterna rivolta della gioventù: tutto questo dentro un corpo, dentro un cervello, reggeranno ancora un attimo, cercando con l’aiuto di intrugli esplosivi, di salvarsi come forma ‘d’arte’, provando così a stare fuori dalla mischia. Quando capiscono che ciò non è possibile, non è dato, non si vendono all’uomo bianco, preferiscono farla finita. E qua si chiude il ciclo con iI popolo rosso. Come gli indiani non potevano accettare la prigionia e, se catturati, quasi sempre evadevano o si lasciavano morire, così il proletariato moderno non conosce forme di ‘libertà coatta’, di ‘semilibertà’ o ‘libertà vigilata’. Non ha mediazioni: o negandosi diventa soggetto, recupera, inventa, crea la sua umanità o non è altro che capitale variabile.

“NON SI PUO’ FERMARE IL VENTO, NON SI PUO’ FERMARE IL TEMPO…!!!

L’autodistruzione delle tre J, la musica che accompagna il loro ultimo ‘viaggio’ è un messaggio pieno di implicazioni, di limiti, di pericoli ma soprattutto di possibilità che il proletariato moderno, ma non meno il capitale, percepiranno.

La ‘triade maledetta’ è la fine di un sogno, ma un sogno che non si spezza, è un flirt che muore perché trova il ‘grande amore’, è il monello che inizia a farsi grande, che deve porsi altri problemi, che non può non limitarsi a distruggere, calpestare tutto ciò che lo opprime, perché questo non basta perché se la distruzione, la negatività è l’inizio della liberazione, se non instaura un permanente dualismo di potere dentro la società, tutta la sua carica tende a disperdersi, non ha soluzione o peggio può essere integrata, riciclata dentro la piovra-capitale, che ha o sta imparando a stravolgere anche l’emozionalità, il desiderante dentro la forma/merce.

I suoni — che mai nessuno riuscirà più a ripetere — che escono dalla chitarra ‘impazzita’ di Hendrix, la magia che percorre le sue dita, di cui lui stesso ha una coscienza limitata, e a chi glielo domanderà non sarà in grado si svelare da dove saltano fuori certi ‘passaggi’, sono al contempo la fine di una storia, ma anche il dispiegarsi delle immense possibilità, che il proletariato moderno ha di fronte a sé, la possibilità di trasformare le rivolte spontanee, immediate, nell’ultima rivolta, quella che seppellisce la forma/merce nel museo degli orrori.

I suoni — che mai nessuno riuscirà più a ripetere — che escono dalla chitarra ‘impazzita’ di Hendrix, la magia che percorre le sue dita, di cui lui stesso ha una coscienza limitata, e a chi glielo domanderà non sarà in grado si svelare da dove saltano fuori certi ‘passaggi’, sono al contempo la fine di una storia, ma anche il dispiegarsi delle immense possibilità, che il proletariato moderno ha di fronte a sé, la possibilità di trasformare le rivolte spontanee, immediate, nell’ultima rivolta, quella che seppellisce la forma/merce nel museo degli orrori.

La musica di Hendrix si separa dal suo corpo, dal suo cervello, egli può solo percepirla, buttarla lì; il suo corpo è come quello di una madre che muore nel momento del parto, trasmette le caratteristiche genetiche alla vita, nel momento che muore dà impulso a ciò che sarà, lo racchiude in sé, ma saranno altri che percorreranno il sentiero della liberazione.

Noi chiamiamo guerra di liberazione proletaria la forma che la lotta di classe assume nell’epoca del dominio reale del capitale, perché in quest’epoca la condizione di vita dei proletari è quella di colonizzati prigionieri dentro la forma/merce in ogni ambito delta vita sociale. Di più: in questa fase l’intera giornata sociale diventa tempo del capitale, il proletariato, anche fuori del rapporto di produzione, non inizia mai una ‘sua’ vita, perché ogni rapporto sociale è sussunto dal capitale stesso, e l’unica vita che può vivere è quella funzionalizzata al capitale. Ciò che ne deriva, però, è che tra proletariato e borghesia esiste un rapporto di antagonismo assoluto, dentro e contro tutti gli aspetti della formazione economico sociale. Questo seppellisce, ed era ora, la “sacralità del rapporto struttura-sovrastruttura” ed ogni mediazione del politico rispetto al divenire della rivoluzione sociale. Ciò che l’ottusità terzo-internazionalista, non capiva, e non ce ne stupiamo, era proprio questo passaggio oggettivo, ciò che non capiva era che il mondo non si stava popolando di spettri piccolo-borghesi con il trip “esistenziale” ma di proletari che volevano cambiare la vita, prima che la vita cambiasse loro.

Sarebbe stato anche relativamente semplice capire che tutta questa proliferazione di ‘piccola-borghesia’ era un po’ sospetta, e comunque difficile da trovare nelle fabbriche, nei ghetti, nelle galere, o forse molto più semplicemente era la paura, iI terrore che il proletariato, elevando la ricchezza e la qualità dei suoi bisogni, si liberasse anche degli organizzatori dello spettacolo della liberazione.

Abbiamo lasciato questo strano proletariato, alle prese con se stesso, a cercare la risposta nel vento; lo ritroveremo di lì a poco con le armi in pugno prendere a calci e non solo ogni fantasma del passato. Ma ancora una volta il nemico non rimane a guardare, come il proletariato raccoglie il canto di vita che sta nella morte dei tre J, così il capitale comprende, percepisce, e neanche poco, che quell’inno di guerra può essere la sua morte, che la ‘danza degli spettri’ che si sta ballando nelle metropoli sarà la sua tomba. Piovra e camaleonte allo stesso tempo, corre ai ripari, sull’instabilità del proletariato della negazione, crea l’industria della trasgressione, per spezzare, annullare, privare quanto di nuovo, di rivoluzionario, di trasgressivo e trasgredente il linguaggio del proletariato si era dato; non solo, il progetto era ancora più ambizioso, si tratta di guidare, panificare, controllare anche la sfera dell’emotività, dell’io desiderante della classe, del suo bisogno ‘estetico’, insomma: si tratta di voler dare al proletariato, costruendogliela, una cultura trasgressiva ma già normata, dargli un’altra riserva in cui seppellirlo, dargli l’illusione di star cambiando la vita, mentre è solo la logica mortuaria della mercificazione che guida questa operazione.

E su questo terreno, diciamolo, si sono perse non poche battaglie. Nell’ultimo decennio non si è mai data una forma unificante di questo strano proletariato in termini di linguaggio, non c’è un inno che abbia raccolto i cuori, le emozioni, la rabbia di tutta una classe, un linguaggio che abbia saputo/potuto legare, comunicare immediatamente, perché ogni volta che emergeva veniva puntualmente imbastardito, manipolato dall’industria delle trasgressioni, la quale, da una parte ha cercato di dare contenuti puramente ‘artistici’ a ciò te era altro, dall’altro, ha dettato nella rete della comunicazione trasgressiva i propri mostri costruiti in laboratorio. Patti Smith, tanto per citare il caso limite.

Qua bisogna essere chiari e non farsi imbambolare dalla borghesia. La partita non si gioca solo ed unicamente sul piano ‘estetico’: questo è un limite, una restituzione, un confine della società dello spettacolo, dove la borghesia può fare il bello ed il cattivo tempo come e quando vuole. II ‘nuovo’ non è un problema tecnico, sono anni che la borghesia sperimenta nuove forme di comunicazione musicale, per ora destinate solo agli addetti ai lavori, come ad es. la musica dodecafonica, e questo da un punto di vista del ‘nuovo’ è senz’altro il ‘meglio’ che c’è, peccato però che sia un prodotto uscito dai laboratori e non dalla strada.

II nuovo che c’interessa è quello che il ‘linguaggio’ on the road si dà, che questo proletariato/indiano costruisce, inventa dentro le sue praterie: le arterie metropolitana.

II resto è ancora una volta spettacolo, trasgressione sì, ma normata e compatibile, dobbiamo ballare ancora una volta e con più rabbia la nostra ‘danza degli spettri’ perché i proiettili dell’ideologia ci stanno perforando.

II mondo della rappresentazione non è sempre facile riconoscerlo; la sua critica ancora più difficile. La comunicazione trasgressiva è altro ed è difficile riallacciarla, proprio perché il potere fa di tutto per impedirla, camuffarla, ricondurla dentro i propri ambiti. Proprio l’oggi ne è un esempio macroscopico, ma che fortunatamente offre entrambe le valenze: la trasgressione normata e quella rivoluzionaria.

II capitale ha fatto sforzi veramente immani a proposito, ha costruito l’immagine del proletariato demenziale, in decomposizione, in perfetta sintonia con ciò che è diventata la metropoli, una società di rifiuti i cui abitanti si cibano di questi. Questa è l’immagine, iI bisogno che il capitale ha di vedere, ridurre il proletariato rivoluzionario. Questa è la riserva in cui lo deve rinchiudere per non fargli più trovare l’ascia di guerra. Un proletariato demenziale, che non sconfina, prigioniero di un linguaggio che ha fatto della incomunicabilità la sua forma più elevata.

No, non è questo che ci appartiene, non sono questi suoni privi di vita, d’amore ma carichi solo di morte, di abbandono, ciò che il proletariato comunica nella sua guerra di liberazione. Brixton ne è un esempio, l’inno-manifesto della rivolta ‘la città degli spettri’ è un reggae, e qua ogni cosa torna al suo posto.

No, non è questo che ci appartiene, non sono questi suoni privi di vita, d’amore ma carichi solo di morte, di abbandono, ciò che il proletariato comunica nella sua guerra di liberazione. Brixton ne è un esempio, l’inno-manifesto della rivolta ‘la città degli spettri’ è un reggae, e qua ogni cosa torna al suo posto.

Un reggae, e non un punk rock scatenato o altro, perché? Perché il linguaggio, la comunicazione, questo strano guerriero, se la costruisce, la crea mentre produce la sua storia. Perché la trova dentro le forme che immediatamente visualizzano le emozioni, i bisogni, i progetti che un pezzo di questa guerra gli dà, non se lo va a cercare nelle ambigue riviste specializzate, è il suo punto di vista che esprime, non quello del capitale, proprio perché il suo percorso è dentro la logica distruzione/costruzione, riempie la musica di progetto, va oltre la negazione, virtualmente fa vivere un inno, la sua visione della società, e la sua visione non è certo quella della decomposizione, non è certo quella di un linguaggio neutro, robotizzato, al contrario è linguaggio sociale che nel presente trasmette il futuro, è il ‘nuovo’ perché è il nuovo livello raggiunto dalla guerra di liberazione proletaria, non perché la ricerca estetica è andata un po’ avanti, non c’è continuità tra l’alienazione capitalista e la felicità (intesa come insieme dei sentimenti, delle emozioni umane e quindi anche come tristezza e, perché no, dolore) comunista. C’è rottura; al contrario della borghesia, il proletariato comunica la fine delle separatezze, non la sua estrema dilatazione, così come iI guerrigliero metropolitano non è la forma perfezionata delle ‘teste di cuoio’, così il linguaggio trasgressivo, non è l’estensione sociale delle ricerche di laboratorio.

Proprio per questa guerra continua tra trasgressione e sua norma, diventa praticamente impossibile ripetere il lavoro sullo schema della prima parte; possiamo solo trovare dei filoni, degli spezzoni qua e là, a volte con carattere solamente locale (certe espressioni contemporanee del la ‘musica napoletana’ tanto per dirne una) di questo linguaggio che è altro; della musicabilità della guerra proletaria. Da qui la quotidianità della lotta contro l’industria della trasgressione, la sua articolazione immediata nella metropoli: i modelli normati della trasgressione.

Passare dalla rivolta negativa, alla guerra di liberazione, vuol dire anche porsi il problema di costruire modelli ‘alternativi’ a quelli dati; questo è ancora più vero se si pensa che il quotidiano e la famiglia sono stati e sono dei pilastri della critica radicale. Ma questo terreno è estremamente complesso, e continuamente in movimento, la capacita di recupero del capitale enorme, è una continua corsa che ha i ritmi dello sprinter, dobbiamo partire da una angolatura precisa, se non vogliamo perderci in un labirinto dalle mille insidie.

I modelli della trasgressione si danno sempre come relativi e in mutazione permanente, volerli fissare significa già farli morire, relegarli al capitale, pietrificarli, rendere inerte ciò che è vita e quindi in continuo movimento. In altre parole si possono scrivere solo se intrecciati alla transizione, solo se visti dentro questo percorso.

L’intreccio dei rapporti fra i soggetti che trasgrediscono è la continua sperimentazione che fa vivere la sfera dell’emotività, della sessualità, dell’ “arte” che ridiventa vita, dentro forme che non siano lo stereotipo della spettacolarità e quindi finzione, dell’esistente capitalista; e I’ “utopia” situazionista di raggiungere un linguaggio privo di parola, perché ogni detto diventa freno di un dirsi liberato. Non possiamo sottoscrivere appieno questa tesi: ciò che però ci interessa è la ricerca di un comunicare che non è dialogo, scambio già dato, già scontato, un comunicare che non sia la somma delle varie ‘banalitá di base’, ma il reciproco trasmettersi/conoscersi dell’uomo poliritmico che ritrova identità nella diversità. Ciò che ci interessa di questa ‘utopia’, è il volersi costruire come soggetti collettivi, non mutilati, che sanno comunicare/comunicarsi percorrendo tutti i sentieri, ricoprendoli, reinventandoli, della comunicazione non normata.

Come leggere, se non dentro questa logica, la teoria del linguaggio dei corpi, come leggere la ‘riscoperta del corpo’ se non come bisogno/necessità di rompere anche le separatezze, le schizofrenie che il dominio capitalista impone agli stessi corpi? Si potrà obbiettare che su questi, come su mille cose del resto, i vari “ismi”, i vari specialisti di turno vi hanno impiantato su chili, se non quintali di merda ideologica, snaturandone i contenuti, salvandone la forma; questo è un gioco non solo vecchio, ma è la sola forma che la borghesia ha per mantenersi come classe dominante, fare propri i modelli rivoluzionari, snaturandoli e mercificandoli, per trovargli un mercato e venderli; il risultato sarà quello di una conchiglia uccisa e svuotata, senza non ha più vita, nonostante il suo fascino rimanga inalterato.

Questo non è poi diverso da operazioni a cui da tempo siamo abituati, contrapporre ciò che ormai si è assimilato che si conosce, che e controllabile, al nuovo che spaventa, contrapporre i ragazzi del ’68 (buoni e impegnati) a quelli del ’77 (cattivi e dissacratori) tanto per fare un esempio chiaro a tutti; è il gioco di voler pietrificare uno stadio della lotta di classe ormai assorbito e riciclato, per utilizzarlo contro ciò che ora invece è vita.

È una lotta tutta in difesa quella che la borghesia deve giocare, perché la creatività dell’uomo nuovo, multidimensionale e poliritmico non si fa chiudere in forme pietrificate, sconfina continuamente dalle riserve, combatte dentro e contro tutti i rapporti sociali, è un esercito che combatte, ama, canta, balla, rinnova continuamente ‘divise’, linguaggio, che quando credi di averlo preso e catturato è già evaso, si è già trasformato. Questa l’immensa ricchezza, questa capacità/potenzialità può avere un solo ostacolo, un solo confine: la capacità o meno di saper osare, di voler osare di chi questo processo lo deve storicamente rendere cosciente. II vero pericolo è di voler confinare questa ricchezza, senza parametri storici, ricchezza che ha distrutto ogni certezza, dentro dei limiti che, se offrono delle garanzie, sono solo la garanzia della noia organizzata.