di Sandro Moiso e Jack Orlando

La parola è ora un virus. Una volta forse il virus dell’influenza era una cellula polmonare sana. Ora è un organismo parassita che invade e danneggia i polmoni. Una volta forse la parola era una cellula neurale sana. Ora è un organismo parassita che invade e danneggia il sistema nervoso centrale. L’uomo moderno ha perso la facoltà di scegliere il silenzio. (William S.Burroughs – Il biglietto che esplose, 1962)

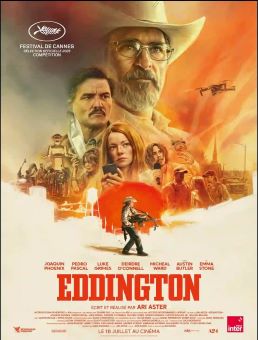

Chissà se Ari Aster, quando ha iniziato a progettare Eddington, ha riflettuto sulle parole di William Burroughs inscritte in uno dei testi imprescindibili della letteratura americana della seconda metà del ‘900. Il film, di cui Aster aveva scritto la sceneggiatura ancora prima di esordire nel 2018 con Hereditary – Le radici del male, amplia infatti l’intuizione di Burroughs ben oltre il linguaggio vocale per adattarla all’odierna trasformazione antropologica seguita alla diffusione dei social media e delle tecnologie digitali. Una diffusione virale di cui la pandemia da Covid 19, che fa da sfondo al film, ambientato nel 2020, non può che costituire l’ovvia metafora.

La trama, sostanzialmente, è riassumibile in poche righe. Nel maggio del 2020, nel pieno esplodere del Coronavirus, delle proteste organizzate da Black Lives Matter per la morte di George Floyd a Minneapolis e della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre dello stesso anno, la cittadina di Eddington, nel Nuovo Messico, sale agli onori della cronaca quando una disputa tra l’asmatico e conservatore sceriffo Joe Cross (interpretato da Joaquin Phoenix) e il sindaco finto-progressista Ted García (Pedro Pascal) degenera rapidamente in un tragico bagno di sangue, mettendo gli abitanti gli uni contro gli altri.

Definito come un “western contemporaneo” il film è, invece, ascrivibile a quello che sta diventando rapidamente un vero e proprio genere per il cinema statunitense: quello della “guerra civile” strisciante o che viene. A differenza però dell’altrettanto recente Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, rifiuta l’ambientazione ucronica, che già aveva caratterizzato anche Civil War di Alex Garland (2024), per inserirlo in un contesto sociale, storico e politico ben definito, dove fa spesso capolino il volto di Trump. Dando così origine a qualcosa che si potrebbe definire come una sorta di neo-realismo dell’era della comunicazione digitale.

Il regista, nato nel 1986 a New York, si è sempre mosso tra atmosfere horror, dark e noir, di cui costituiscono una significativa testimonianza i precedenti Hereditary (2018), Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019) e Beau ha paura (2023). Ma questa volta, pur non attenuando il gusto per il noir e la violenza esplicita, prova a sviluppare un discorso, così come ha spiegato in un’intervista ai «Cahiers du cinéma», su come la diffusione degli smartphone, dei social media e dell’Intelligenza Artificiale abbia finito col dare vita ad un mondo caratterizzato da una sorta di iper-individualismo di massa in cui nessuno sembra essere più d’accordo sul concetto di “reale” o, perlomeno, su quelli che sono, o dovrebbero essere, gli elementi che costituiscono concretamente la “realtà”.

Non a caso, sullo sfondo delle vicende troneggia la proposta di costruzione nelle vicinanze della cittadina posta ai margini del deserto, e già afflitta dalla siccità, di un enorme data center. Un data center vorace di acqua ma, secondo i promotori dell’iniziativa, sindaco Garcia in testa, necessario a riportare la prosperità (se non la modernità) in un contesto economico e sociale in cui la pandemia, con tutte le sue restrizioni, sembra aver dato il colpo di grazia.

Intorno a tutto questo, però, si muovono non soltanto gli appetiti economico-produttivi della ditta specializzata in gestione dati ma anche le speranze di una parte dei cittadini, le paure dei complottisti, la volontà di riscatto di uno sceriffo debole attanagliato dai suoi fallimenti, dalle sue paure e dalle preoccupazioni per una moglie mentalmente instabile (interpretata da Emma Stone), la pervasività di una farlocca moralità di origine religiosa e le denunce degli abusi sessuali su bambini e adolescenti in loco e nell’intera America dei cinquanta stati.

Si muove la politica con la campagna trumpiana per la Casa Bianca e i giovani Antifa che promuovono manifestazioni e confusi disordini in seguito alla morte di George Floyd. Con parole d’ordine e slogan che spesso appaiono grotteschi, come quelli che riguardano una “bianchezza” che, da metafora universale delle diseguaglianze di classe, genere e razza, si tramuta in discorso assoluto da realizzare individualmente.

Con tutto il seguito, ridicolmente pomposo, di autodenunce, scuse, vittimismo e rimozione della storia portate poi parzialmente a compimento dai movimenti della cancel culture1 che proprio nel 2020 esplodeva definitivamente e di cui, in qualche modo, in tempi recenti Donald Trump ha approfittato ribaltandone il significato, per proporre la rimozione dai 21 musei e dai 14 centri di ricerca dello Smithsonian Institute i riferimenti ritenuti eccessivi e fuorvianti alla schiavitù negli Stati Uniti, in occasione del 250esimo anniversario della nascita dello Smithsonian. Una revisione orientata a “ristabilire verità e sanità nella storia americana”. Un’iniziativa tesa, sempre secondo il presidente, “ad assicurare l’allineamento con la direttiva di celebrare l’eccezionalismo americano, rimuovere narrative divisive e di parte e ristabilire la fiducia nelle nostre condivise istituzioni culturali” (qui).

Un atteggiamento che, sempre secondo quanto ha dichiarato il regista ai «Cahiers», rivela le responsabilità della sinistra che a partire dagli anni Sessanta, stanno alla base delle distorsioni destinate a dare vita a molte teorie complottiste, che si ritengono oggi patrimonio della destra populista degli Stati Uniti e non soltanto. Ma che, ancor prima di costituire un discorso di propaganda, rappresentano l’esternazione di una società che ha perso i suoi punti di riferimento, materiali e simbolici, e con essi la capacità di tenere insieme le persone, che vanno ora cercando nuovi cardini nelle verità più assurde, senza alcuna capacità di confrontarsi su un terreno comune.

Una società del piagnisteo, dell’autocompatimento e dell’autocommiserazione, in cui tutti trovano sfogo e motivi di rivincita, grazie soprattutto alle tempeste che si scatenano a partire dai social media e dal loro uso ossessivo. Fornendo parole d’ordine vuote quanto roboanti e “cause” pret-a-porter a tutte le parti in causa.

Così, se le tematiche del western classico sono spesso indirizzate nella direzione della fondazione di nuova società, dell’invenzione di una legge di fronte all’anarchia sociale, con il deragliamento dei social media prima e l’avvento dell’intelligenza artificiale poi ci si trova di fronte a una specie di “nuova frontiera”. In cui le immagini generate dall’intelligenza artificiale, ormai virulente come le parole di cui sopra, sono quelle destinate a “dirigere tutto” come un tempo si pensava della classe operaia. Anche se, come afferma ancora lo stesso Aster, tutto ciò non è normale, ma semplicemente demenziale.

Così, se le tematiche del western classico sono spesso indirizzate nella direzione della fondazione di nuova società, dell’invenzione di una legge di fronte all’anarchia sociale, con il deragliamento dei social media prima e l’avvento dell’intelligenza artificiale poi ci si trova di fronte a una specie di “nuova frontiera”. In cui le immagini generate dall’intelligenza artificiale, ormai virulente come le parole di cui sopra, sono quelle destinate a “dirigere tutto” come un tempo si pensava della classe operaia. Anche se, come afferma ancora lo stesso Aster, tutto ciò non è normale, ma semplicemente demenziale.

Esattamente come succede nel caso di Joe Cross, non un autentico villain o principe del male, ma, piuttosto, un fallito in tutti gli aspetti della vita (lavorativi, umani e affettivi) che, nelle distorsioni prodotte dai video e dalle foto pubblicate su Instagram, “trova la forza” per affrontare e risolvere le cause dei suoi mali, più che di un unico male.

Tutti elementi cui si aggiungerà, nel granguignolesco finale che altro non potrebbe essere in una società che letteralmente affoga tra le armi, l’arrivo di un presunto commando di suprematisti bianchi sotto copertura, a bordo di un jet privato che determina il definitivo abbattimento del muro tra finzione e reale, tipico della mente paranoide che sembra governare il comportamento sociale (non solo) americano. Probabilmente convocati dalla stessa agenzia risoluta a realizzare il grande data center di Eddington, nonostante l’apparente progressismo dei suoi intenti, per innaffiare l’incendio tutt’altro che latente con un’ultima tanica di benzina.

Un film dunque ad elevato grado di ottani, confusione, violenza e follia che lascia lo spettatore frastornato, stordito dal flusso degli eventi, delle immagini e delle parole trasmesse da smartphone e computer portatili. Sfondo uditivo permanente, che molesta ogni interazione e frantuma ogni silenzio in modo ossessivo. Un gioco di rinvii in cui le immagini prodotte dall’AI e i discorsi deliranti diventano normali e facilmente spendibili. Per qualsiasi causa. Un autentico virus, mortale e irrefrenabile allo stesso tempo.

Lo spettatore esce confuso anche in virtù di una colonna sonora minimale, curata da Bobby Krlić, alla sua terza collaborazione con Aster, dopo Midsommar e Beau ha paura, insieme a Daniel Pemberton. In cui oltre ai suoni si mescolano, quasi costantemente, le voci degli utenti dei servizi digitali. In una cacofonia che risulta poter essere l’unica colonna sonora possibile per una guerra civile sicuramente in arrivo, ma priva di alcuna linea di condotta. Sia politica che di classe.

Un film spiazzante e frastornante, e per questo assolutamente riuscito, che con il lungo fermo immagine che accompagna i titoli di coda rivela chi o cosa, almeno sul momento, è davvero uscito vincitore dallo scontro feroce e insensato che lo ha percorso dall’inizio alla fine.

Si veda in proposito: C. Rizzacasa D’Ortogna, Scorrettissimi. La cancel culture nella cultura americana, Gius. Laterza e Figli S.p.a., Bari-Roma 2022. ↩