di Sandro Moiso

Sabrina Zuccato, La levatrice di Nagyrév, Marsilo Editori, Venezia 2025, pp. 448, 19 euro

Sabrina Zuccato, La levatrice di Nagyrév, Marsilo Editori, Venezia 2025, pp. 448, 19 euro

«La levatrice sapeva osservare la natura come nessun’altra: sapeva scorgere gli aspetti benefici, ma anche scovarne le anomalie. E ciò non avveniva soltanto in rapporto ai raccolti e alle bestie. Lei conosceva bene anche la natura umana e sapeva guardare dentro le persone, riuscendo a scandagliare la loro anima. Forse era per questo che le donne del villaggio le chiedevano udienza così spesso.[…] Per loro lei non era solo la levatrice di Nagyrév. Non era solo la guaritrice. Era molto di più: un’amica, un’insegnante, una confidente. Lei era zia Zsusi, e aveva una soluzione per tutto.» (Sabrina Zuccato)

Il romanzo “storico” di Sabrina Zuccato, pubblicato da Marsilio all’inizio di quest’anno, offre l’opportunità di sviluppare una riflessione sulla pratica dell’autodifesa e della violenza delle donne, separando gli avvenimenti reali e storicamente comprovati da una narrazione falsamente femminile e femminista in cui le donne sarebbero solo e sempre vittime indifese della violenza maschile o altra. Incapaci di difendersi autonomamente e, spesso, in maniera estremamente originale e “creativa” dalle ingiustizia e dai soprusi che le circondano e le opprimono, se non affidandosi alla protezione delle istituzioni. Una concezione, quest’ultima, che, volente o nolente, non fa altro che riportare l’iniziativa delle donne sotto la grande ala dei sistema patriarcale, dello Stato e delle sue leggi.

Come ha infatti affermato Anna De Biasio, ricercatrice di Letteratura anglo-americana presso l’Università di Bergamo:

Pochi temi sono terreno di silenzi e di tabù come la violenza femminile. Che le donne possano essere attori della violenza e non solo vittime è sembrato a lungo un ossimoro: parte integrante dei sistemi permanenti e impliciti del pensiero, la rappresentazione del femminile è ancorata a un’immagine di dolcezza e di rifiuto del male che trova espressione nel classico cliché della donna angelo o nell’icona della madre. A questa ritrosia si aggiunge il timore che trattare la violenza agita o immaginata dalle madri, sorelle e figlie possa sviare l’attenzione dal drammatico problema della violenza subita, dagli abusi domestici agli stupri di guerra. Eppure storia e letteratura sono popolate di donne capaci di opporsi al dominio maschile con il ricorso alla forza e persino a rivestire ruoli di rilievo nell’ambito virile per eccellenza, quello della guerra. [Ma] non ovunque, nei contesti nazionali, queste (anti)icone di genere hanno trovato la stessa visibilità1.

E proprio da questo cono d’ombra occorre ripartire per sviluppare non soltanto la recensione del romanzo della Zuccato, ma anche, e soprattutto, una riflessione su cosa significhi avere o non avere rimosso l’azione violenta delle donne dalla narrazione di una Storia che si vorrebbe “al femminile”, ma che ancora non lo è, poiché troppo spesso destinata a ricalcare ancora l’immaginario maschile imposto alla figura e alla funzione della donna.

Sabrina Zuccato (Padova, 1992) è giornalista pubblicista e si occupa prevalentemente di cultura, critica cinematografica e attualità; come ci informa nell’Appendice, il suo romanzo si ispira a fatti realmente accaduti, tra il 1919 e il 1929, nella regione ungherese del Tiszazug, un episodio che sconvolse l’Europa non solo per l’efferatezza dei crimini, ma anche per un inedito capovolgimento dei ruoli: donne che uccidevano gli uomini e che si vendicavano.

Al centro delle vicende narrate si stagliano due figure, una maschile e una femminile.

La prima è quella del capitano Zsigmond Danielovitz, mentre la seconda è quella della levatrice Zsuzsanna Fazekas, entrambe realmente esistite.

Il capitano, un uomo indebolito dalla guerra, ma vigile, viene incaricato di indagare sul cadavere di un’anziana contadina, ma ci mette poco a scorgere, dietro gli occhi degli abitanti del villaggio di Nagyrév qualcosa di sinistro. Rendendosi ben presto conto che quella morte di una donna sulle sponde del fiume Tibisco, in quella ristretta comunità rurale in cui il benessere non è mai arrivato, non è che l’anello di una lunga catena di scomparse e incidenti che da tempo coinvolgono il piccolo villaggio, sperduto nella pianura ungherese. Dove superstizione, violenze, miseria e soprusi sono i protagonisti delle vite che si incrociano in questo affresco rurale, in cui a fare le spese di appetiti e frustrazioni sono sempre le donne, mentre le regole patriarcali della comunità magiara e le meschinità dell’animo umano creano situazioni insostenibili e sofferenze ingiustificabili per mogli e figlie, anziane e ragazze.

L’altro personaggio chiave, intorno al quale ruotano le storie di Nagyrév, è la misteriosa, levatrice dal passato nebuloso, spesso etichettata come «strega» dai suoi concittadini, temuta e, ogni tanto, rispettata, una figura carismatica, rarissimo esempio di donna emancipata, cui molte «sorelle» chiedono aiuto per risolvere i guai che hanno dentro casa. Gravate da inganni, stupri e sottomissioni, le vittime hanno infatti deciso di alzare la testa. Mentre i due personaggi principali, nella trama del romanzo, vedranno intrecciarsi i loro destini anche da un punto di vista sentimentale, in un momento fragile e breve prima della catastrofe finale.

L’altro personaggio chiave, intorno al quale ruotano le storie di Nagyrév, è la misteriosa, levatrice dal passato nebuloso, spesso etichettata come «strega» dai suoi concittadini, temuta e, ogni tanto, rispettata, una figura carismatica, rarissimo esempio di donna emancipata, cui molte «sorelle» chiedono aiuto per risolvere i guai che hanno dentro casa. Gravate da inganni, stupri e sottomissioni, le vittime hanno infatti deciso di alzare la testa. Mentre i due personaggi principali, nella trama del romanzo, vedranno intrecciarsi i loro destini anche da un punto di vista sentimentale, in un momento fragile e breve prima della catastrofe finale.

Gli avvenimenti che ebbero luogo a Nagyrév, mostrando gli orrori di cui è capace la vita domestica e, allo stesso tempo, le forme di resistenza alle sopraffazioni di genere, possono costituire però anche una finestra sul presente. In cui i soprusi famigliari possono ancora incrociare le vie della guerra e delle sue conseguenze sugli uomini, le donne e le famiglie.

Mescolando drammaticamente desideri femminili inconfessabili, follia, rabbia e impotenza di uomini tornati inabili o gravemente menomati dalla guerra e per questo trasformati soltanto in inutili bocche da sfamare; vendette e ritorsioni per le violenze subite o minacciate dalle donne e nei loro confronti. Per le quali un parto in più spesso, oltre ad un’ulteriore esperienza dolorosa e traumatica, poteva costituire il motore per la soppressione dei figli o dei neonati che sapevano di non poter sfamare.

Ed è proprio da questa palude di necessità, rancori e paure che si svilupparono i fatti che sconvolsero tra il 1919 e il 1929, ma come afferma l’autrice forse anche già da prima, la regione del Tiszazug con l’avvelenamento di più di cento persone. Una catena di omicidi che sembrerebbe trovare nella levatrice di Nagyrév, Zsuzsanna Fazekas, la maggiore responsabile. Sulle cui responsabilità indagarono il capitano della gendarmeria Zsigmond Danielovitz e ll crudele magistrato inquirente Janos Kronberg. Mentre persino la descrizione contenuta nel romanzo degli abusi condotti sulle donne arrestate all’interno delle istituzioni carcerarie in cui vennero rinchiuse prende spunto dalla realtà dell’epoca.

La maggior parte dei giornali dell’epoca tendeva ad attribuire ogni colpa alla mancanza di moralità delle imputate, tornando a fornire un’immagine della donna schiava delle tentazioni del demonio che già aveva nutrito le fantasie perverse ed erotiche degli inquisitori nei confronti del sabba, ma che affondava le proprie origini nelle prime pagine dell’Antico Testamento e nella figura insaziabile di Eva.

La maggior parte dei giornali dell’epoca tendeva ad attribuire ogni colpa alla mancanza di moralità delle imputate, tornando a fornire un’immagine della donna schiava delle tentazioni del demonio che già aveva nutrito le fantasie perverse ed erotiche degli inquisitori nei confronti del sabba, ma che affondava le proprie origini nelle prime pagine dell’Antico Testamento e nella figura insaziabile di Eva.

Ma quelle donne non erano mai vissute nel giardino dell’Eden e nemmeno lontanamente in prossimità dello stesso, visto che, come si è accennato prima, molte di loro avevano dovuto subire a lungo le angherie di mariti e parenti alcolizzati e violenti. In un contesto di arretratezza culturale in cui il divorzio, pur possibile, non rappresentava una scelta socialmente tollerabile, soprattutto se a richiederlo era una donna.

Donne e ragazze che, a causa delle tradizioni patriarcali di quella stessa società, spesso dovevano sottostare alla volontà del capofamiglia che poteva disporre chi dovessero sposare. Condizione che faceva sì che le donne, prima come figlie e poi come mogli, non potessero godere di alcuna indipendenza economica.

Durante i primi anni del Novecento, nei villaggi del Tsizazug, la base del sostentamento era costituito ancora dai poderi a conduzione familiare, che determinavano la vita quotidiana e i valori della comunità. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, e la conseguente chiamata alle armi degli uomini più giovani e sani, la cura della casa e della famiglia ricadde interamente sulle spalle delle donne, che poi, terminato il conflitto, si trovarono in maniera del tutto inaspettata a dover provvedere a mariti e figli resi invalidi dalla guerra, spesso mutilati o compromessi a livello psicologico2.

Più di quaranta furono le donne arrestate con l’accusa di essere coinvolte in quella catena di omicidi, quasi tutti diretti contro mariti, padri o altri uomini che ne avevano in qualche modo guastata la vita e che furono, per questo, ripagati con dosi letali di arsenico.

A conseguenza di ciò, nel corso delle udienze dei processi tenutisi presso il tribunale di Szolnok tra il 1929 e il 1931:

due imputate furono assolte in primo grado per mancanza di prove attendibili, altre sei ricevettero pene detentive pesanti per aver avvelenato i loro parenti, otto furono condannate all’ergastolo perché si erano rese complici di omicidi di cui avevano beneficiato in maniera diretta. Infine, sei vennero condannate a morte; a tre di queste, la Corte suprema, durante l’ultimo grado di giudizio, ridusse la pena all’ergastolo.

Il metodo con cui queste donne ricavarono l’arsenico non è mai stato completamente chiarito […] Secondo la documentazione consultata, corrisponde al vero che l’arsenico fosse ottenuto attraverso l’ebollizione di carta moschicida, anche se il procedimento preciso non è mai stato esplicitato3.

Qui vale ancora la pena di ricordare le parole usate da una condannata per omicidio, Maria Papai, per confessare alla corte del tribunale il proprio crimine: «Non mi sento affatto in colpa, perché mio marito era un uomo molto cattivo, che mi picchiava e mi torturava. Da quando è morto, ho trovato la pace.»4.

Come ancora ci ricorda l’autrice: la levatrice di Nagyrév, la guaritrice, l’istigatrice, la strega. Zsuzsanna Fazekas è stata chiamata in molti modi diversi ed è stata appurata la sua responsabilità negli avvelenamenti del Tsizazug.

Alcune fonti la citano con il nome di Mária Lakatos, molte altre ancora con quello di Julia Oláh, e talvolta viene indicata come Gyuláné Fazekas. Le più numerose, tuttavia, la identificano proprio come Zsuzsanna Fazekas, ed è logico pensare che quest’ultimo fosse il suo nome da coniugata. […] La sua prima vittima fu probabilmente un veterano di guerra cieco, da lei usato come “cavia” per provare l’effetto dell’arsenico ricavato dalla carta moschicida.

Le sue riconosciute doti di guaritrice e le basse tariffe richieste per i suoi servizi le garantivano la fiducia dei concittadini, e infatti era molto popolare nel villaggio, benché spesso fosse guardata con soggezione [perché] le comunità rurali erano permeate di credenze e superstizioni. Si riteneva che le levatrici, figure da sempre ammantate di mistero, acquisissero le loro abilità uccidendo qualcuno – di solito i propri figli – e divorandone la carne.

Nel 1929 una donna denunciò l’ostetrica alle autorità, presumibilmente perché le aveva negato i suoi servizi. Le indagini si strinsero presto attorno alla levatrice, che però negò le proprie responsabilità. Durante la mattina del 19 luglio 1929, tuttavia, appena i gendarmi la dichiararono in arresto, si suicidò bevendo lo stesso veleno che molto spesso aveva elargito agli altri5.

Ora, però, si rende necessario sospendere il riassunto dei fatti che costituiscono la base storica su cui si fonda il romanzo della Zuccato, aggiungendo soltanto che a Seghedino, posta alla confluenza tra il fiume Tibisco e il Maros, nel 1728 avvenne la più grande caccia alle streghe della storia ungherese, quando oltre venti persone furono accusate di stregoneria in quella città e dodici persone, tra uomini e donne, furono bruciate sul rogo. Dietro molti processi alle streghe non c’erano solo superstizioni e leggi religiose, ma anche tensioni sociali, paura dell’ignoto, gelosia e malizia, e tra gli accusati c’erano spesso ostetriche, guaritrici e donne che sfidavano le norme sociali o disponevano di conoscenze insolite.

Osservazioni, queste ultime che ci rinviano sia al contenuto del romanzo che alla riflessione cui occorre ricollegarsi per sottolineare come, al di là di una narrazione fin troppo ammansita delle conoscenze e pratiche femminili in età pre-moderna, le streghe, ovvero le donne capaci di interagire diversamente con la natura e con i corpi, sia femminili che maschili, un po’ di timore, soprattutto negli individui di sesso maschile, dovevano effettivamente suscitarlo.

Occorre comprendere ciò per capire a fondo la persecuzione che a lungo fu condotta contro le donne, i loro saperi, le loro “magie”, non solo a titolo religioso, come accadde con l’Inquisizione e ancor prima con la repressione violenta di ogni forma di eresia durante il medioevo, ma, e forse soprattutto, anche politico intendendo la politica nel suo senso più ampio di governo della società. La famiglia, le pratiche sessuali, gli obblighi riservati alle donne in quanto madri, mogli e figlie ancor prima che elementi di controllo morale hanno sempre costituito, fin dal loro apparire, aspetti concreti del dominio politico, patriarcale e di classe6.

Come ha affermato Michela Zucca, storica e antropologa, specializzata in cultura popolare, storia delle donne e analisi dell’immaginario, in una sua ricerca:

Nelle civiltà arcaiche e “premoderne” la massa della popolazione vive “fuori dalla società”, lontana dal “centro” in cui si esplica il potere politico, religioso, economico, ideologico dell’establishment. Soltanto in modo occasionale e frammentario i vari contesti locali si rapportano con quello centrale, mentre prevalgono la dispersione territoriale e la varietà locale. La scarsa possibilità di coordinamento sociale, la carenza di controllo da parte delle autorità, l’economia di sussistenza e non di mercato, sono fattori di ulteriore riduzione o restrizione del centro.

Con la cultura “moderna”, lo sviluppo del mercato e il rafforzamento amministrativo e tecnologico dell’autorità, l’urbanizzazione e la scolarizzazione su vasta scala, la diffusione capillare delle comunicazioni di massa, si determina un coinvolgimento generale della società, un’accentuazione e un’imposizione del sistema di valori centrale in misura sconosciuta negli altri periodi della storia.7.

Motivo per il quale, in un tempo in cui il pensiero unico dominante liberal-borghese tende a ridurre il problema dell’oppressione di classe, razza e genere ad una questione di diritti e “coscienze” individuali, con conseguenti atti di contrizione formale ipocriti quanto inutili, diventa urgente sottolineare come la lotta delle donne non sia mai finita. Ad ogni latitudine e in ogni periodo storico declinabile sotto le vesti del dominio di classe. Età contemporanea compresa, in cui, forse a causa dello stesso declino delle forme e valori che ne hanno permesso l’avvento, la lotta si è fatta ancor più visibilmente “politica”.

Motivo per il quale, in un tempo in cui il pensiero unico dominante liberal-borghese tende a ridurre il problema dell’oppressione di classe, razza e genere ad una questione di diritti e “coscienze” individuali, con conseguenti atti di contrizione formale ipocriti quanto inutili, diventa urgente sottolineare come la lotta delle donne non sia mai finita. Ad ogni latitudine e in ogni periodo storico declinabile sotto le vesti del dominio di classe. Età contemporanea compresa, in cui, forse a causa dello stesso declino delle forme e valori che ne hanno permesso l’avvento, la lotta si è fatta ancor più visibilmente “politica”.

Una lotta, però, che affonda le sue radici, più di qualunque altra, in tempi storici apparentemente molto lontani, eppure ancora così vicini.

C’era un tempo in cui baciavo con fede la mano ad ogni cappuccino che incontravo per strada. Ero un bambino e mio padre mi lasciava fare tranquillamente, sapendo bene che le mie labbra non si sarebbero sempre accontentate di carne di cappuccino. E infatti diventai grande e baciai belle donne… Ma esse talvolta mi guardavano così pallide di dolore, e io mi spaventavo nelle braccia della gioia… Qui stava nascosta un’infelicità che nessuno vedeva e di cui ognuno soffriva; e io vi riflettevo. Riflettevo anche su questo: se […] tutto questo piacere, tutte queste risa gioconde sono estinte da lungo tempo, e nelle rovine degli antichi templi continuano sempre ad abitare, secondo la credenza popolare, le vecchie divinità [allora è per questo motivo che] la dea Venere, quando i suoi templi furono distrutti, si rifugiò in un monte misterioso dove conduce una vita fantasticamente felice insieme con i più lieti spiriti dell’aria, con belle ninfe dei boschi e dell’acqua8.

Il poeta e ribelle tedesco Heinrich Heine, nella prima metà dell’Ottocento, riusciva a comprendere come la memoria di altri tempi, più felici, potesse continuare ad esistere nello sguardo e nella memoria più recondita delle donne.

Al riparo delle foreste, tornate dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, trova rifugio una popolazione di fuorilegge, di cui i cittadini hanno paura, ma che vengono lasciati vivere fino a quando gli interessi urbani non si espandono, e anche loro devono essere ridotti alla ragione, letteralmente “razionalizzati”. La caccia alle streghe non è l’unico mezzo di eliminazione di una cultura arcaica. La “soluzione finale” passa anche attraverso la distruzione del substrato ambientale che permise per secoli alle varie “tribù delle Alpi” di mantenersi indipendenti: la foresta meravigliosa che proteggeva genti e spiriti.9.

Una memoria che oggi inizia a ritornare alla luce della coscienza collettiva e obbliga a ripensare tutta la narrazione storica condotta fino ad ora da penne troppo spesso esclusivamente maschili, anche se, proprio a causa di questa “tradizione storiografica”:

È difficile raccontare la storia delle culture minoritarie, dei popoli marginali, dei ceti sociali subalterni e, magari, avversari dichiarati e coscienti del potere costituito, della civiltà e dei sistemi di valori dominanti; poiché nel corso dei secoli – e dei millenni – i dottori della legge – di ogni legge scritta – hanno fatto di tutto per distruggerne non solo le tracce, ma anche la memoria. Erano società e comunità di donne (e di uomini) liberi, che vivevano a stretto contatto con la natura e dall’ambiente ricavavano il necessario per vivere e la sapienza per crescere nello spirito. Un popolo che una volta occupava gran parte dell’Europa; che in seguito alle invasioni degli eserciti, dei missionari cristiani e dell’economia di mercato ha dovuto ritirarsi nei luoghi più isolati per poter sopravvivere. E che poi lentamente si è estinto, distrutto con una guerra di sterminio durata oltre dieci secoli, alla quale ha opposto una resistenza feroce e disperata.

Per eliminare anche l’aspirazione a un futuro migliore fra i superstiti […] era assolutamente necessario cancellare la memoria di quelle antiche genti, imponendo l’idea che – comunque – era sempre stato così, e non avrebbe potuto essere diversamente: le donne sottomesse agli uomini, i poveri ai ricchi. Senza speranza di cambiamento, né, tanto meno, di riscatto10.

Un groviglio intricato, ma non inestricabile, di rapporti di genere, di classe, di etnie, sociali ed economici, religiosi e politici che i drammi della storia “femminile”, di ieri e di oggi, non possono far altro che rendere evidenti nella loro funzione repressiva e ordinativa. Tutti elementi che una volta tanto non sgorgano soltanto dall’interno della cultura occidentale, ma che sono drammaticamente presenti anche nella storia, nelle società e nell’immaginario di altri continenti11.

Certo, esiste da tempo una narrazione, soprattutto cinematografica, che pone le donne protagoniste sullo stesso piano dell’uomo per l’abilità nell’uso della violenza, avvicinandole però più a un modello di gusto maschile che non alla realtà della Storia passata. Come afferma ancora Anna De Biasio, nel suo testo già precedentemente citato, sottolineando come tale prospettiva della violenza al femminile sia inestricabilmente compromessa:

Certo, esiste da tempo una narrazione, soprattutto cinematografica, che pone le donne protagoniste sullo stesso piano dell’uomo per l’abilità nell’uso della violenza, avvicinandole però più a un modello di gusto maschile che non alla realtà della Storia passata. Come afferma ancora Anna De Biasio, nel suo testo già precedentemente citato, sottolineando come tale prospettiva della violenza al femminile sia inestricabilmente compromessa:

con il sistema delle rappresentazioni patriarcali, vuoi in quanto esteriorizzazione erotizzata delle angosce degli uomini di fronte alla trasformazione in atto dei ruoli di genere, vuoi in quanto replicazione di meccanismi ideologici identificati come tipicamente maschili, a cominciare dal ruolo fondativo giocato dalla violenza nei generi letterari e cinematografici in cui più frequentemente appaiono […] Lo stesso tipo di polarizzazione si può osservare nel dibattito critico sulla diffusione della figura della femme fatale nella letteratura e nelle arti dell’Ottocento. Per certi versi quest’ultima appare come un’antesignana delle eroine implacabili che popolano l’immaginario contemporaneo. Anche allora, come oggi, le rappresentazioni di personaggi femminili seducenti e pericolosi, spesso letali, si pongono in un rapporto attivo con i contesti storici e culturali di riferimento; si fanno cioè veicolo, in modo più o meno esplicito, più o meno consapevole, delle tensioni legate al processo di modernizzazione, uno dei quali è la richiesta di maggior capacità d’azione, accesso alle professioni, e in generale di partecipazione allo spazio pubblico da parte delle donne12.

Un discorso che, allargato anche alle dark lady che hanno popolato e popolano le pagine e le immagini di tanta letteratura e di tanto cinema noir, rischia però di nascondere la “tradizione passata” della violenza femminile per ricollegarla quasi esclusivamente alle condizioni derivate dall’esplodere della modernità. Dimenticando quell’immagine paurosa, per gli uomini, che la strega, la dark lady per antonomasia del passato, ovvero la donna libera e cosciente della sua forza e delle sue reali potenzialità non represse dall’organizzazione sociale patriarcale, porta con sé.

Un discorso che, allargato anche alle dark lady che hanno popolato e popolano le pagine e le immagini di tanta letteratura e di tanto cinema noir, rischia però di nascondere la “tradizione passata” della violenza femminile per ricollegarla quasi esclusivamente alle condizioni derivate dall’esplodere della modernità. Dimenticando quell’immagine paurosa, per gli uomini, che la strega, la dark lady per antonomasia del passato, ovvero la donna libera e cosciente della sua forza e delle sue reali potenzialità non represse dall’organizzazione sociale patriarcale, porta con sé.

Timore reverenziale, si potrebbe quasi dire, che si è tramesso fino ai nostri giorni anche nel linguaggio: esser stregati da qualcosa o da qualcuno, occhi stregati, stregare e così via. Tanto da far pensare, come sostiene ancora la De Biasio che tali figure di “donne forti”, e il linguaggio che le richiama, costituiscano fondamentalmente «incarnazioni di fantasie maschili, sia nel senso di una masochistica fascinazione per la donna sessualmente aggressiva, sia nel senso dei timori dai contorni misogini nei confronti del suo potenziale dominio». Anche perché la femme fatale non solo non può essere ridotta a una semplice maschera di contenuti eterodiretti ma può e deve essere «rivendicata come emanazione di un desiderio femminile attivo, riconosciuta come dotata di una soggettività autonoma in grado di scompaginare le tradizionali definizioni di genere»13.

Ma a questo punto bisogna ancora ricordare, anche se già anticipati, altri due aspetti rimossi della resistenza o dell’uso femminile della violenza. Il primo è quello della pratica delle armi che risale a tempi immemori, non tanto per il mito delle Amazzoni rimasto all’interno della cultura occidentale, ma soprattutto per la pratica militare che spesso le donne esercitarono nelle società pre-statuali, anche in posizione di comando, spesso condiviso con il ruolo di sciamane, e che ha trovato la sua continuità non tanto nell’arruolamento negli eserciti moderni quanto piuttosto in tutte le lotte di liberazione nazionali e in gran parte delle battaglie internazionaliste in cui le donne si sono sempre distinte. Sottolineando poi come, nel caso italiano, sia nella Resistenza al nazi-fascismo che durante la successiva esperienza della lotta armata condotta in Italia a cavallo tra la seconda metà degli anni Settanta e i successivi primi anni Ottanta del secolo passato, sia stato rilevante e cospicuo il contributo fornito da militanti donne sia nella conduzione militare delle azioni che nella loro preparazione14.

Ma a questo punto bisogna ancora ricordare, anche se già anticipati, altri due aspetti rimossi della resistenza o dell’uso femminile della violenza. Il primo è quello della pratica delle armi che risale a tempi immemori, non tanto per il mito delle Amazzoni rimasto all’interno della cultura occidentale, ma soprattutto per la pratica militare che spesso le donne esercitarono nelle società pre-statuali, anche in posizione di comando, spesso condiviso con il ruolo di sciamane, e che ha trovato la sua continuità non tanto nell’arruolamento negli eserciti moderni quanto piuttosto in tutte le lotte di liberazione nazionali e in gran parte delle battaglie internazionaliste in cui le donne si sono sempre distinte. Sottolineando poi come, nel caso italiano, sia nella Resistenza al nazi-fascismo che durante la successiva esperienza della lotta armata condotta in Italia a cavallo tra la seconda metà degli anni Settanta e i successivi primi anni Ottanta del secolo passato, sia stato rilevante e cospicuo il contributo fornito da militanti donne sia nella conduzione militare delle azioni che nella loro preparazione14.

Mentre l’altro punto rimasto in ombra afferisce, se così vogliamo dire, al mito, tragico di Medea ovvero alla soppressione dei figli da parte delle madri stesse. Soprattutto in condizione di miseria o schiavitù e là dove la pratica dell’aborto era, e rimane ancora troppo spesso osteggiata moralmente e dal punto di vista giuridico da un regime sociale che, nonostante l’esaltazione del ruolo della donna-madre e della famiglia come focolare e base dell’amore e della nazione, poco o nulla faccia per non lasciare le donne sole di fronte alle difficoltà psicologiche, lavorative ed economiche seguite alla maternità15.

Mentre l’altro punto rimasto in ombra afferisce, se così vogliamo dire, al mito, tragico di Medea ovvero alla soppressione dei figli da parte delle madri stesse. Soprattutto in condizione di miseria o schiavitù e là dove la pratica dell’aborto era, e rimane ancora troppo spesso osteggiata moralmente e dal punto di vista giuridico da un regime sociale che, nonostante l’esaltazione del ruolo della donna-madre e della famiglia come focolare e base dell’amore e della nazione, poco o nulla faccia per non lasciare le donne sole di fronte alle difficoltà psicologiche, lavorative ed economiche seguite alla maternità15.

Delle cosiddette streghe di Nagyrév, chiamate talvolta anche fabbricanti di angeli, rimangono soltanto poche foto ingiallite e quasi cancellate dal tempo. Ma il loro ricordo, o perlomeno quello della loro battaglia, per sopravvivere in un mondo che non meritavano a causa della sua intrinseca miseria, ha continuato a manifestarsi fino ad oggi nei modi e nei luoghi più impensati.

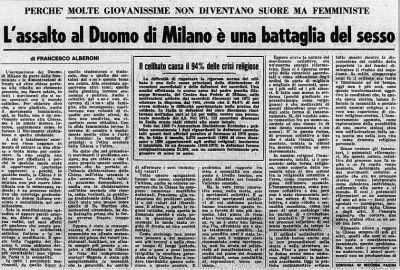

Come in quel gennaio del 1976 quando tante giovani streghe tentarono un assalto al Duomo di Milano che il papa Paolo VI condannò come atto «indecente e sacrilego».

Come in quel gennaio del 1976 quando tante giovani streghe tentarono un assalto al Duomo di Milano che il papa Paolo VI condannò come atto «indecente e sacrilego».

N. B.

Questa recensione e i suoi contenuti sono da ritenersi frutto del confronto sugli stessi argomenti tenuto nel corso degli anni tra l’autore e Cosetta, una di quelle giovani streghe.

A. De Biasio, Le implacabili. Violenza al femminile nella letteratura americana tra Otto e Novecento, Donzelli Editore, Roma 2016. ↩

S. Zuccato, La vera storia dietro «La levatrice di Nagyrév», Appendice a La levatrice di Nagyrév, Marsilio Editore, Verona 2025, p. 441. ↩

S. Zuccato, La vera storia dietro «La levatrice di Nagyrév», cit., pp. 431-432. ↩

S. Zuccato, cit., pp. 35-36. ↩

Ivi, pp. 432-433. ↩

Si veda il sempre valido F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato: alla luce delle ricerche di Lewis H. Morgan, un trattato sul materialismo storico scritto e pubblicato nel 1884 che si basava in parte sulle note di Karl Marx al libro The Ancient Society, dell’antropologo americano Lewis Henry Morgan. ↩

Michela Zucca, Popoli fuori e popoli dentro la storia in Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, ribelli, bandite, tarantolate, edizioni TABOR, Valle di Susa, maggio 2021, pp. 28-29. ↩

Heinrich Heine, Gli spiriti elementari (1837) in H. Heine, Gli dei in esilio, Adelphi, Milano 1978, pp. 37-46. ↩

M. Zucca, Premessa a op. cit., p. 12. ↩

Ivi, pp. 17-19. ↩

A solo titolo di esempio si pensi alla tradizione sciamanica e ribelle delle donne giapponesi affrontata in: R. Marangoni, Yamanba. Donne ribelli del Giappone, Mimesis, Milano-Udine 2025; M. Zanetta, Itako. Sciamane e spiriti dei morti nel Giappone contemporaneo, Mimesis, Milano-Udine, 2024; R. Marangoni, Onibaba. Il mostruoso femminile nell’immaginario giapponese, Mimesis, 2023 e F. Soriano, Noe Itō. Vita e morte di un’anarchica giapponese, Mimesis, Milano-Udine 2018. Tutti i testi citati sono stati in precedenza recensiti da Gioacchino Toni su Carmillaonline. ↩

A. De Biasio, Le implacabili, op. cit., pp. IX-X. ↩

Ivi, p. XI. ↩

Si consultino in proposito: A. Cantaluppi, M. Puppini, “Non avendo mai preso un fucile tra le mani”. Antifasciste italiane alla guerra cvile spagnola 1936-1939, WWW. AIVACS. ORG., Milano 2014; I. Faré, F. Spirito, Mara e le altre. Le donne e la lotta armata: storie, interviste, riflessioni, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1979 e P. Staccioli, Sebben che siamo donne. Storie di rivoluzionarie, DeriveApprodi, Roma 2015. ↩

Si veda in proposito S. Fariello, Madri assassine. Maternità e figlicidio nel post-patriarcato, Mimesis edizioni, Milano-Udine, 2016 – recensito qui. ↩