di Chiara de Stefano

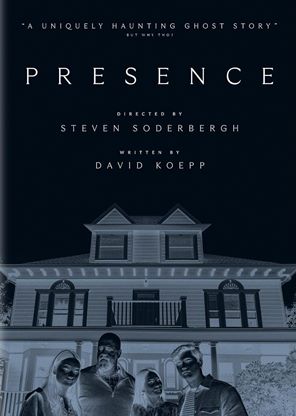

Presence, l’ultima creatura di Steven Soderbergh, è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2024, per poi approdare in Italia a luglio di quest’anno con il passo felpato e spettrale che ne definisce la stessa essenza. Scritto da David Koepp e interpretato da Lucy Liu, Callina Liang, Chris Sullivan e Eddy Maday, il film si sviluppa interamente all’interno di un’abitazione borghese, classica e al contempo labirintica, nella quale una famiglia si trasferisce per iniziare una nuova vita, ignara del fatto che lo spazio è già abitato da una presenza invisibile, un’entità che osserva e ascolta, ma che non agisce nel senso classico dell’horror, piuttosto si manifesta come coscienza disincarnata, come sguardo che abita l’immagine stessa.

Presence, l’ultima creatura di Steven Soderbergh, è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2024, per poi approdare in Italia a luglio di quest’anno con il passo felpato e spettrale che ne definisce la stessa essenza. Scritto da David Koepp e interpretato da Lucy Liu, Callina Liang, Chris Sullivan e Eddy Maday, il film si sviluppa interamente all’interno di un’abitazione borghese, classica e al contempo labirintica, nella quale una famiglia si trasferisce per iniziare una nuova vita, ignara del fatto che lo spazio è già abitato da una presenza invisibile, un’entità che osserva e ascolta, ma che non agisce nel senso classico dell’horror, piuttosto si manifesta come coscienza disincarnata, come sguardo che abita l’immagine stessa.

La vicenda è dunque quanto di più esile si possa immaginare, nulla che non si sia già visto, se si pensa a film come Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) e The Others (Alejandro Amenábar, 2001), ma qui la materia horror è rarefatta fino all’evanescenza.

Soderbergh, nella sua ormai conclamata urgenza di ridefinizione del linguaggio cinematografico, rinuncia a ogni convenzione visiva per abbracciare un’estetica della soggettività totale: l’intero film è infatti visto attraverso gli occhi del fantasma, una macchina da presa che non è soltanto occhio ma essere, entità senziente, presenza che non si mostra ma osserva, che non terrorizza ma testimonia. In questo dislocamento dello sguardo si compie il vero gesto radicale dell’opera, un gesto che evoca la rêverie di Georges Didi-Huberman dell’immagine non come rappresentazione ma come apparizione, come ciò che si dà e si sottrae simultaneamente allo sguardo. Non si tratta tuttavia di un puro esercizio di stile, bensì di una riflessione sullo statuto stesso dell’immagine cinematografica, sul suo potere ontologico e sulla sua fragilità; il cinema come atto di osservazione che precede ogni narrazione, come spazio percettivo che esiste prima della storia e talvolta al di là di essa. In questo senso, Presence si pone come erede contemporaneo di una lunga genealogia di visioni perturbanti: dalla soggettiva estrema del film Lady in the Lake (Robert Montgomery, 1947), fino al monologo interiore fluviale del romanzo corale The Waves di Virginia Woolf, dove le coscienze si alternano senza mai incarnarsi pienamente in una sola entità narrativa.

Tuttavia, l’eleganza teorica dell’operazione non trova adeguata corrispondenza nella struttura narrativa, che si presenta debole, episodica, priva di una tensione crescente e in più punti afflitta da dialoghi anodini, scritti con una mano che sembra poco ispirata, come se il testo verbale fosse stato sacrificato sull’altare dell’invenzione visiva. Il film affida molto alla recitazione misurata dei suoi interpreti – tra cui una Lucy Liu di sorprendente sobrietà tragica – ma non offre loro veri appigli drammaturgici, lasciandoli fluttuare in uno spazio emotivo indeterminato, dove l’empatia dello spettatore si consuma nell’indecisione tra adesione e distanza.

Il film utilizza lo spazio e la luce come strumenti espressivi primari: in alcune sequenze accarezza i volti con un chiarore freddo e solenne, che richiama l’attenzione alla pelle come superficie e insieme confine tra interiore e mondo. Se si pensa alla resa luminosa di Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), in cui le candele modellano gesti e pensieri, pare che Presence tocchi una medesima ambizione: trasformare la luce in pensiero visivo. Eppure, qui emerge una vulnerabilità fondativa che non si può ignorare: troppo spesso, l’equilibrio narrativo si regge sulla prospettiva soggettiva della telecamera, che conferisce senso soggettivo all’accaduto. Se tale prospettiva venisse meno, resterebbe ben poco, facendo emergere l’impalcatura fragile su cui si regge il film.

È una sinfonia in cui la musica – la regia, le atmosfere, le immagini scorciate – prevale sul tema fondativo, l’anima del racconto. L’assenza di tagli tradizionali, l’utilizzo di un obiettivo grandangolare spinto e la costante soggettiva generano un effetto di compressione percettiva che diventa cifra stilistica dominante, ma anche limite espressivo: ciò che all’inizio appare come un’idea luminosa e sovversiva, col passare dei minuti si rivela opprimente, finanche manierata, come se la forma avesse divorato il contenuto, lasciando il film sospeso in una terra di nessuno, privo della carica emotiva dell’horror classico e della forza allegorica del cinema d’autore più audace.

I macrotemi che attraversa il film – la presenza invisibile, il lutto mai elaborato, l’invisibilità della sofferenza – non riescono a concretizzarsi in una struttura narrativa solida e il colpo di scena finale, che dovrebbe ridefinire il senso del film stesso, non fa altro che confermare una sensazione latente: Presence è un film che desidera essere complesso ma resta astratto, che punta alla sottrazione ma finisce nella rarefazione, che ambisce al perturbante ma cade spesso nell’irrisolto.

Si intravede, in filigrana, un discorso affascinante sul trauma come spettro che abita le case e le coscienze, sul tempo come curva impossibile da redimere, sulla memoria come presenza silenziosa che ci guarda anche quando non sappiamo di essere osservati, e in questo senso Presence potrebbe essere accostato non tanto al cinema dell’orrore, quanto al romanzo interiore, all’affabulazione introspettiva, a certi racconti di Henry James dove il fantasma è sempre il prodotto di una colpa inconfessabile. Ma il film non riesce a incarnare davvero queste suggestioni, le lascia scivolare via in una regia che è più concetto che carne, più sguardo che corpo, e lo spettatore, pur stimolato intellettualmente, resta privo di un’esperienza sensoriale piena, di quella catarsi che il cinema dovrebbe saper evocare.

Presence è un film che si guarda allo specchio e nello specchio vede soltanto se stesso: un esercizio affascinante e voyeuristico, ma che lascia dietro di sé il gelo di un’apparizione che non si è mai fatta visione, un’idea che ha rinunciato a farsi racconto, una presenza che ha scelto, con spietata coerenza, di non esserci davvero, lasciando soltanto la presenza di un’assenza.