di Sandro Moiso

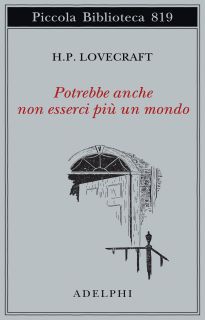

Howard P. Lovecraft, Potrebbe anche non esserci più un mondo, a cura di Ottavio Fatica, Piccola Biblioteca Adelphi 819, Milano 2025, pp. 161, 14 euro.

Howard P. Lovecraft, Potrebbe anche non esserci più un mondo, a cura di Ottavio Fatica, Piccola Biblioteca Adelphi 819, Milano 2025, pp. 161, 14 euro.

La cosa più misericordiosa al mondo è l’incapacità della mente umana di correlare tutti i suoi contenuti. Il sonno della ragione genera mostri; la veglia ininterrotta della ragione ne genera di più, forse peggiori. (Ottavio Fatica, Senza soluzione di continuità)

Ci informa il curatore del testo, nella sua postfazione, che H. P. Lovecraft ha dato vita ad uno dei più copiosi epistolari di tutti i tempi. Un autentico diario in pubblico composto, si vocifera, di 100.00 lettere scritte tra i venti e i quarantasette anni, più o meno dal 1910 al 1937, anno della sua morte. Lettere lunghe anche 20, 30 o, come quella scelta per l’attuale pubblicazione presso Adelphi, 70 pagine.

Lettere che, però, non trattavano soltanto degli incubi di uno scrittore che, fin da quando aveva sei anni, aveva cominciato a trascrivere il sogno di «un ragazzino che origliò un orribile conclave di esseri sotterranei in una spelonca», così come, ad esempio, quelle riportate nelle sue “Lettere dall’altrove” scritte tra il 1915 e il 19371 estratte dall’ampia selezione di lettere, raccolta in cinque volumi, da August Derleth e Donald Wandrei tra il 1965 e il 1968 e pubblicate dalla Arkham House nel 1976.

Autentiche testimonianze di una mente, allo stesso tempo, enciclopedica e disturbata, anche al di fuori dei riferimenti, ben noti a tutti i lettori, al Necronomicon dell’arabo pazzo Abdul Alhazred o all’immondo e folle universo retto da Yog-Sothoth, Subb-haqqua Nyarlathotep, Shubb-Niggurath, Azathoth, Dagon e Cthulhu.

Una lettera, quella pubblicata da Adelphi, indirizzata all’amico Harris il 9 novembre 1929 (tenga ben presente tale data il lettore di queste righe), nella quale sembra essere racchiusa l’autentica cosmogonia del solitario di Providence e in cui, tra pessimismo, razzismo, arianesimo, ateismo, fiducia nella scienza e letture che andavano da quelle di stampo classico fino a quelle svolte sul già allora popolare «Reader’s Digest», il padre dell’orrore cosmico rivela «una vena da eterno dilettante, da veemente autodidatta».

Le cui convinzioni ruotavano intorno al rifiuto di alcuni mostri sacri del sentire comune del tempo, e forse ancora di oggi: la religione, l’amore romantico, il macchinismo e la democrazia. Con un’interpretazione di quest’ultima non lontana dal «grigio diluvio», in cui tutte le responsabilità si confondono annullandosi, di pirandelliana memoria. In particolare Lovecraft, che si definì sempre come un conservatore, se la prende con il declino di una civiltà, quella anglo-sassone e soprattutto in America, che sembra ai suoi occhi essere stata travolta dalla modernità industriale e dai suoi, inevitabili, corollari.

Le cui convinzioni ruotavano intorno al rifiuto di alcuni mostri sacri del sentire comune del tempo, e forse ancora di oggi: la religione, l’amore romantico, il macchinismo e la democrazia. Con un’interpretazione di quest’ultima non lontana dal «grigio diluvio», in cui tutte le responsabilità si confondono annullandosi, di pirandelliana memoria. In particolare Lovecraft, che si definì sempre come un conservatore, se la prende con il declino di una civiltà, quella anglo-sassone e soprattutto in America, che sembra ai suoi occhi essere stata travolta dalla modernità industriale e dai suoi, inevitabili, corollari.

Per come la vedo io, la civiltà americana è quasi estinta ma autentica laddove sopravvive: in certi gruppi sparsi per tutto il paese e in certe aree geografiche, nella Virginia occidentale in particolare e in alcuni punti del New England. Quella che i conservatori deplorano e combattono non è certo la nostra cultura ancestrale ma una nuova e oltraggiosa barbarie di villani rifatti fondata sulla quantità, il macchinismo, la velocità, il commercio, l’industria, l’opulenza e l’ostentazione del lusso, che è spuntata in mezzo a noi come una pianta infestante intorno al 1830 con l’ascesa della massa becera. Ha poco a che spartire con la nostra civiltà – la corrente principale di pensiero e sensibilità classica e inglese instaurata in queste colonie da oltre due secoli di presenza ininterrotta, 1607-1820 –, non più della barbarie polinesiana o degli indiani Sioux. Si tratta di una piaga da estirpare, qualora possibile, altrimenti da fuggire, tutto qui. Ma chiamarla « civiltà americana » sarebbe un affronto ai nostri antenati. È « americana » solo in senso geogra$co e tutto è meno che una « civiltà », se non secondo la definizione spengleriana del termine. È una barbarie totalmente avulsa e totalmente puerile, basata sul benessere fisico anziché sulla superiorità mentale, e non ha titoli per essere tenuta in considerazione dai discendenti dei coloni.2.

Da questa paura del dissolvimento della società americana così come poteva essere raffigurata dalla tradizione del New England e della Virginia occorre iniziare per entrare nelle riflessioni dello scrittore americano, a partire dalle originali considerazioni polemicamente svolte a proposito di William Shakespeare.

Vorrei correggere la tua impressione radicalmente sbagliata che Shakespeare avesse un atteggiamento o un metodo da intellettuale. Santiddio! Non ti rendi conto che quel tipo era l’esatto opposto! un poeta incolto, imprevedibile, spontaneo, non accademico, non curante, che credeva di seguire le mode popolari e si serviva della lingua più comune e colloquiale del periodo. Shakespeare, come artista immortale, è stato un puro caso di genio. Era dotato di una naturale combinazione di senso della lingua e percezione dei moventi umani che pochi hanno mai posseduto, però non lo sapeva e visse tutta la vita come un teatrante da strapazzo e uno scribacchino, raccogliendo i racconti popolari che trovava in giro (ballate a buon mercato, cronache storiche da quattro soldi e traduzioni popolari di autori classici e stranieri) e rimaneggiandoli nel sapido vernacolo del giorno per il consumo di massa. Era un grande artista suo malgrado e senza volerlo. Tutte le sue aspirazioni erano sociali, non estetiche. Voleva semplicemente elevarsi al di sopra della classe borghese-contadina e fondare una famiglia con tanto di stemma. Mirava alla nobiltà e al rango, non all’arte e alla dottrina. Gli sarebbe dispiaciuto essere preso per uno studioso serio o per un esteta: ai suoi tempi i signori non andavano oltre il livello dilettantesco nel coltivare il sapere o l’arte. Analizza una qualunque delle sue opere e troverai più errori assurdi per centimetro quadrato che in qualunque altro autore riconosciuto nella nostra lingua. E paragona la sua dizione […] per vedere quanto fosse lontano dal letterario o dall’accademico in fatto di stile. Era spigliato e colloquiale quanto Sherwood Anderson o Ring W. Lardner: se lo troviamo assurdo oggigiorno è solo perché la lingua è cambiata. Ai suoi tempi si serviva degli accenti semplici che sentiva in giro, tenendo conto della differenza ben nota e comunemente accetta tra la prosa letterale e la poesia colorata dalle metafore. A dire il vero era ritenuto sciatto e incolto proprio dai contemporanei […] Che diavolo! Se c’è una cosa che il povero vecchio Bill non era è un intellettuale!3.

Una descrizione che rimanda alla cultura popolare da cui Lovecraft, che per tutta la vita pubblicò su riviste pulp o popolari, era contemporaneamente attratto e infastidito un po’ come il Philip K. Dick del Ritratto di un artista di merda. Una riflessione che sembra anticipare, però, anche quelle di Valerio Evangelisti sulla paraletteratura, la letteratura d’evasione e la cultura di massa che sottende il lavoro degli scrittori in essa coinvolti oppure ad essa confinati dalla critica4.

Una descrizione che rimanda alla cultura popolare da cui Lovecraft, che per tutta la vita pubblicò su riviste pulp o popolari, era contemporaneamente attratto e infastidito un po’ come il Philip K. Dick del Ritratto di un artista di merda. Una riflessione che sembra anticipare, però, anche quelle di Valerio Evangelisti sulla paraletteratura, la letteratura d’evasione e la cultura di massa che sottende il lavoro degli scrittori in essa coinvolti oppure ad essa confinati dalla critica4.

La parte più corposa della lettera, però, è rappresentata da una sorta di storia universale in pillole che non sarebbe forse dispiaciuta al Donald Trump dei muri, alle alleanze ariane ancora attive oggi negli Stati Uniti e ai membri del Ku Klux Klan. L’evoluzione della civiltà, greca prima e anglosassone poi, ma quest’ultima solo fino ad un certo punto, sembra infatti articolarsi intorno alla convinzione che:

le razze più isolate e più aristocratiche sono sempre quelle che salgono più in alto sulla scala che porta fuori dall’ottusità, dall’ignoranza e dall’insensibilità animale. Ricostruisci qualsiasi teoria antagonista e scoprirai che nasce da sofismi etici, religiosi o politici, non da un esame imparziale dei fatti. Tu citi l’attuale tendenza all’amalgamazione e all’appiattimento tra le razze esistenti e sostieni che futuri crolli culturali – frutto di noia estetico-mentale – coinvolgeranno un numero sempre più grande di persone finché da ultimo se ne presenterà uno in grado di coinvolgere tutte le specie umane. Il principio è senz’altro valido, anche se c’è da dubitare fino a che punto sia dato applicarlo. La repulsione tra certi estremi razziali è ancora molto forte e, in taluni casi, insormontabile. Una fusione bianco-mongola non è quasi concepibile, meno ancora lo è un’inclusione dei neri. Perfino un gruppo con una vena di mulatto eviterebbe la fusione con i neri puri, quindi la scomparsa di una razza nera separata è quanto mai improbabile se non per un massacro. In pratica è assai probabile che i filoni occidentale, mongolo, indù e negroide non s’incontreranno mai e che l’unica forma di contatto sarà il conflitto5.

Alle genti “ariane”, naturalmente, viene riservato uno sguardo di riguardo così come, paradossalmente ma non così tanto, alla Cina.

Alle genti “ariane”, naturalmente, viene riservato uno sguardo di riguardo così come, paradossalmente ma non così tanto, alla Cina.

La condizione di semplicità animale non è certo una cosa così decisamente ignobile per un ariano bianco come il termine – o il paragone con il selvaggio non bianco – sembrerebbe insinuare. Il caucasico ha la sua bella riserva di trucchi radicati negli istinti e, finché conserva puro il sangue, non si avvicinerà mai molto al gorilla o, se è per questo, al negro o all’eschimese. Gli antichi galli e germani selvaggi non erano il porco o lo zerbino di nessuno; in realtà erano audaci, abbastanza disciplinati, razionali e amanti della bellezza […] sbagli di grosso a dire che una cultura non può prosperare in perfetto isolamento. Basta guardare alla Cina per avere un esempio calzante. La Cina, fino a tempi recenti, non ammetteva alcuna influenza esterna; eppure ha goduto di un periodo di esistenza lungo e pieno, con fasi di fioritura culturale pari a quelle mai conosciute da qualsiasi altra nazione. Bertrand Russell la ritiene la cultura più grande che questo pianeta abbia mai prodotto: nel suo periodo supremo superò perfino l’Atene di Pericle nella piena padronanza della vita e della bellezza, unico indice razionale del livello culturale raggiunto. Non c’erano contatti con il mondo esterno: tutti i forestieri erano « diavoli stranieri » […] La stessa Grecia era altrettanto eccezionalmente isolata. Sapeva del mondo esterno, ma solo per respingerlo e rifiutarlo. Il termine βάρβαρος (barbaro) serviva a indicare sia uno straniero sia un selvaggio6.

Torniamo ora a quanto sottolineato all’inizio, ovvero la data della lettera: 9 novembre 1929, esattamente quindici giorni dopo il “giovedì nero” di Wall Street che avrebbe trascinato con sé e fatto sprofondare in un autentico maelstrom l’economia e la società statunitense, i suoi lussi, i suoi risparmi e le speranze riposte in un progresso infinito del capitalismo industriale e finanziario.

Così c’è è traccia di quello che stava succedendo e di ciò che, all’epoca, sarebbe potuto avvenire in diverse parti della lettera, in cui si rimpiange la scomparsa di una vera aristocrazia a vantaggio di una nuova il cui prestigio si sarebbe basato sul denaro e l’industria.

Il futuro socio-politico degli Stati Uniti è quello di essere dominati da vasti interessi economici consacrati a ideali di guadagno materiale, attività priva di scopo e comodità fisica; interessi controllati da autorità astute, insensibili e di rado educate, reclutate in mezzo a un branco omologato mediante una competizione di acume affilato e furbizia pratica, una lotta per la posizione e il potere che eliminerà il vero e il bello come obiettivo, per sostituirli con il forte, l’enorme e il meccanicamente efficace. Detesterei avere discendenti che vivono in una simile barbarie, una barbarie così tragicamente diversa dalla vecchia civiltà del New England e della Virginia che appartiene di diritto a questa terra. Grazie a dio sono l’ultimo della mia famiglia: requiescamus in pace!7

Per contrapporsi a ciò, senza affidarsi a «tipi completamente irrazionali e ossessionati dall’etica quali i comunisti o sindacati come gli Industrial Workers of the World», sarebbe occorso:

scoraggiare i contadini e gli operai dal voler diventare borghesi e commercianti alzando quanto più possibile il salario e migliorando le condizioni di vita. Con maggiori benefici e agi per il plebeo e minori per il mercante e l’industriale si potrebbero gettare le basi per una struttura culturale più solida. E […] l’agricoltore andrebbe favorito per primo in quanto proprietà terriera e posizione economica lo vincolano più strettamente alla struttura storica tradizionale della nostra civiltà. Il cambiamento più grande dovrebbe essere un sottile cambiamento spirituale instillato dall’educazione e dalla propaganda, cioè l’insegnamento di una grande verità fondamentale: che volume e « prosperità » non significano niente in sé, e che il solo bene dal valore permanente nella vita è l’agio e la libertà di sviluppare una personalità intelligente e immaginativa. Cambiare lo scopo popolare dalla velocità, dal denaro facile e dalla ricchezza, alla parsimonia, alla sicurezza e al tempo libero riempito con gusto; sradicare l’invidia del plebeo per l’aristocratico agiato dimostrando il valore dell’esistenza di quell’aristocratico nello stabilire criteri che inducono a sopportare il lungo fardello della vita8.

Tralasciando ora, e soltanto per motivi di spazio, altre due lunghe trattazioni riguardanti i disastri e l’eventuale utilità della guerra e la separazione tra amore romantico, attività sessuale e erotismo femminile, diventa importante sottolineare come nel delirio onnicomprensivo e ordinativo dello scrittore sia ravvisabile una sorta di scrittura della crisi, così come poi, ma con ben altri risultati, sarebbe avvenuto con Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald (1925), che in qualche modo anticipava la crisi morale prima ancora che economica degli Stati Uniti dei “ruggenti” anni Venti, oppure Le avventure di un giovane americano di John Dos Passos (1939) che, sulla scia del disastro economico e sociale che le riforme del New Deal non bastarono a colmare, giunse a denunciare con fermezza gli errori e le illusioni legate allo sviluppo dei partiti comunisti stalinizzati, sia negli Stati Uniti che nel corso della guerra civile spagnola.

Ma, ovviamente, la crisi di Lovecraft non è soltanto socio-economica e politica: è anche una crisi della ragione che si rifiuta di accettare l’ovvietà del presente e dei suoi disastri e cerca di correggerla con ricostruzioni, indicazioni e modelli, in questo caso quello aristocratico anglo-sassone d’antan oppure in altri quello bolscevico-proletario, che spesso conducono al delirio o a qualcosa di simile se presi troppo alla lettera.

Ecco allora che all’interno di quel caos primordiale, insondabile e orrendo, che fonda l’universo ideato da Lovecraft per dare spazio ai suoi miti e ai suoi incubi e «al cui centro balla un dio cieco, nudo e idiota al suono di una cacofonia di flauti e tamburi blasfemi», possiamo individuare la causa reale del malessere dell’autore che, ancora una volta, si ricollega ad un più generale malessere della società e della cultura americana degli anni Venti e Trenta.

Un disordine irrecuperabile che svela il vero volto di una società sorta dal sogno dell’eguaglianza e del progresso, della libertà e dell’affermazione del singolo individuo; di una Land of Freedom che per essere tale, aveva già fatto scontare col sangue e lo sfruttamento intensivo il proprio predominio ai nativi, agli schiavi e a tutti gli immigrati non WASP. Con una autentica ossessione per la purezza del sangue, di cui si è già parlato qui con la recensione di I Robinson d’America di David W. Belisle, in un disordine morale, economico, sociale il cui autentico dio Azathoth è rappresentato soltanto dall’espansione e dalla voracità del capitale.

Cosa che il conservatore, come amava definirsi, Lovecraft non avrebbe mai del tutto accettato consciamente, ma che sarebbe trapelata in altri scritti non fantastici successivi, come A Layman Looks at the Government (1933), dove guardando da profano al governo avrebbe affermato: «il sistema economico attuale dovrà perire, in primis la concezione attuale della proprietà privata su larga scala, non regolamentata, e del profitto individuale»9. Un’affermazione che costringe i lettori a considerare la possibilità che l’uomo della Maschera di Innsmouth non possa essere sempre e soltanto relegato al ruolo di scrittore razzista, ossessivo e “fallito”, come invece ebbe ancora a definirlo Ursula Le Guin10.

Cosa che il conservatore, come amava definirsi, Lovecraft non avrebbe mai del tutto accettato consciamente, ma che sarebbe trapelata in altri scritti non fantastici successivi, come A Layman Looks at the Government (1933), dove guardando da profano al governo avrebbe affermato: «il sistema economico attuale dovrà perire, in primis la concezione attuale della proprietà privata su larga scala, non regolamentata, e del profitto individuale»9. Un’affermazione che costringe i lettori a considerare la possibilità che l’uomo della Maschera di Innsmouth non possa essere sempre e soltanto relegato al ruolo di scrittore razzista, ossessivo e “fallito”, come invece ebbe ancora a definirlo Ursula Le Guin10.

H. P. Lovecraft, Lettere dall’altrove. Epistolario 1915-1937, a cura Giuseppe Lippi, Oscar Mondadori, Milano 1993. ↩

H. P. Lovecraft, Potrebbe anche non esserci più un mondo, Piccola Biblioteca Adelphi 819, Milano 2025, pp. 13-14. ↩

Ivi, pp. 27-28. ↩

In proposito si vedano i saggi raccolti in V. Evangelisti, Le strade di Alphaville. Conflitto, immaginario e stile nella paraletteratura, a cura di A. Sebastiani, Odoya, Bologna 2022 e L’insurrezione immaginaria. Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura, a cura di S. Moiso e A. Sebastiani, Mimesis Edizioni, Milano – Udine 2023. ↩

H. P. Lovecraft, op. cit., pp. 37-38. ↩

Ibidem, pp. 36-37 ↩

Ivi, p. 99. ↩

Ibid, pp. 117-118. ↩

Cit. in O. Fatica, Senza soluzione di continuità, postfazione a H. P. Lovecraft, op. cit., p. 157. ↩

Sulle contraddizioni in tal senso di H. P. Lovecraft, si veda H. P. Lovecraft, Cthulhu Rivoluzione. Il pensiero politico del solitario di Providence, a cura di M. Spiga, Heinserb3rg Studio, 2017. ↩