Sinistra rivoluzionarla e composizione di classe in Italia (1960-1980)

Sinistra rivoluzionarla e composizione di classe in Italia (1960-1980)

a cura di Nico Maccentelli

Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale

Parte prima. Gli Anni Sessanta. (Seconda parte, la prima parte la trovate qui)

(Avvertenza: le note non corrispondono nella numerazione a quelle del testo originale, ma partono in ordine progressivo relativamente a questa parte)

3. PRIMI PASSI.

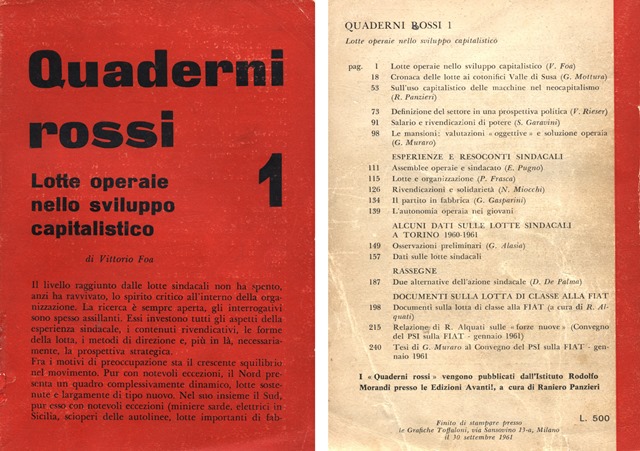

L’esplorazione dell’universo di fabbrica e della nuova composizione di classe inizia con l’apparizione, nel 1961, del primo numero dei “Quaderni Rossi”. L’uscita della rivista è preceduta da un’inchiesta condotta alla FIAT da alcuni membri del futuro gruppo redazionale, al fine di scoprire le cause dell’apparente passività rivendicativa regnante negli stabilimenti torinesi. «Si trattava di capire – chiariranno poi i redattori dei “Quaderni Rossi” – se questa mancanza di lotta corrispondeva ad una situazione di effettiva “integrazione” degli operai nel sistema aziendale, o se esisteva una spinta di lotta che non era in grado di realizzarsi concretamente, e per quali ragioni»1.

È da notare che questa inchiesta «non si sviluppava direttamente su problemi direttamente politici, ma consisteva principalmente in un’analisi (che veniva fatta dagli intervistati attraverso le risposte al questionario) dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti sociali (conflittuali o meno) che si sviluppavano in riferimento ad essa»2. Già in queste premesse sono contenute molte delle linee di fondo della successiva esperienza del “Quaderni Rossi”. I filtri ideologici, specie di natura ottocentesca, che la sinistra adotta per organizzare in schemi politici il conflitto di classe, sono seccamente respinti. Lo strumento dell’inchiesta, condotta assieme agli stessi operai (la cosiddetta “con-ricerca”), diviene fondamentale al fine di solidificare un preciso “punto di vista operaio” dal quale l’azione politica deve necessariamente discendere.

Nel caso della FIAT questa impostazione conduce a risultati inattesi. Se “integrazione” c’è, essa riguarda gli operai di una certa età, già protagonisti delle roventi lotte degli anni ‘50 e fortemente sindacalizzati; mentre quel che connota gli operai più giovani è una crescente estraneità, potenzialmente conflittuale, all’azienda e al mito FIAT, in gran parte dovuta a procedure di lavoro spersonalizzanti. Tale estraneità si estende al sindacato, senza però che questo implichi scarsa coscienza di classe; al contrario è proprio tra gli operai assunti in coincidenza con il boom dei beni di consumo, scarsamente sindacalizzati e in apparenza meno attivi che il grado di combattività è più elevato.

Come scrive Romano Alquati, esponendo i risultati dell’inchiesta del 1960-’61, «le discussioni fra i quadri del sindacato e le nuove maestranze su questo punto sono continue: i giovani, nonostante tutto, rifiutano di lavorare per il sindacato. “Quello che chiedete va bene, ma non riuscirete mai ad averlo”, “non vale la pena, è una vita ormai fallita”. Non credono agli strumenti esistenti di realizzazione di tale linea rivendicativa, per loro sono quelli che hanno portato all’integrazione degli anziani»3.

Per i collaboratori dei “Quaderni Rossi” la diagnosi non può essere che una. Se la volontà di lotta serpeggiante alla FIAT non riesce a concretizzarsi, è perché dalle piattaforme sindacali è assente quel ventaglio di rivendicazioni di potere che, solo, potrebbe coinvolgere in profondità le “nuove forze” operaie.

Per i collaboratori dei “Quaderni Rossi” la diagnosi non può essere che una. Se la volontà di lotta serpeggiante alla FIAT non riesce a concretizzarsi, è perché dalle piattaforme sindacali è assente quel ventaglio di rivendicazioni di potere che, solo, potrebbe coinvolgere in profondità le “nuove forze” operaie.

Qui la prospettiva si dilata in un’analisi di largo respiro, in cui i dati emersi dall’inchiesta vengono inquadrati nei presupposti teorici da cui i “Quaderni Rossi” prendono le mosse. Ogni analisi pauperistica del capitalismo italiano viene respinta. Quel che caratterizza il sistema non è la sua arretratezza, ma anzi la sua “modernità”, mentre gli apparenti ritardi, lungi dal simboleggiare debolezza, sono “voluti” e funzionali allo sviluppo complessivo del capitale. Ora, giunto ad una fase “alta” di crescita, il capitalismo non è condannato all’anarchia, come pretendeva il marxismo superficiale. La maturità del capitalismo monopolistico (giunto ad identificarsi con lo Stato nella complessa figura del “capitale sociale”) si misura al contrario nella sua capacità di darsi un piano, di programmare razionalmente la propria espansione e il proprio dominio4.

Ma questo dominio nasce dalla fabbrica: dal terreno concreto dei rapporti dí produzione. È qui che il capitale, dovendo controllare l’antagonista storico che esso stesso ha prodotto (la classe operaia), avverte perla prima volta la necessità di pianificare sia il proprio sviluppo economico sia il proprio comando sociale, che poi estenderà all’intera società. Ne consegue che, «poiché con l’organizzazione moderna della produzione, aumentano “teoricamente” per la classe operaia le possibilità di controllare e dirigere la produzione, ma “praticamente”, attraverso il sempre più rigido accentramento delle decisioni di potere, si esaspera l’alienazione, la lotta operaia, ogni lotta operaia, tende a proporre la rottura politica del sistema5.

Il terreno dello sciopero, del conflitto sociale immediato, è dunque individuato come terreno ideale sul quale innestare il conflitto di potere, superando la tradizionale scissione tra lotta economica e lotta politica. L’indicazione non resta confinata al piano teorico. Il gruppo dei “Quaderni Rossi” (Raniero Panzieri, Dario e Liliana Lanzardo, Vittorio Rieser, Romano Alquati, ecc.) si impegna a propagandare davanti alle fabbriche (FIAT e Olivetti soprattutto)6, con un’opera capillare e paziente di sensibilizzazione, le proprie tesi. A questo scopo vengono intrecciati legami di collaborazione con la FIOM, la cui sezione torinese si rivela parzialmente sensibile al discorso della rivista, che trova una prima concretizzazione nel grande sciopero FIAT del 1962.

Ma il collegamento con gli organismi sindacali ‘ufficiali’ è destinato ad una vita breve e stentata. Da un lato, i redattori dei ‘Quaderni Rossi’, pur utilizzando la FIOM come ‘copertura’ al loro operato, invitano insistentemente gli operai ad organizzarsi autonomamente, manifestando senza mediazioni il loro spontaneo antagonismo, ritenuto di per sé, gravido di prospettive strategiche. »DOVETE DECIDERE VOI LA VOSTRA LOTTA», afferma ad esempio uno del tanti volantini distribuiti alla FIAT, «DOVETE CREARE VOI L’ORGANIZZAZIONE OPERAIA NELLA FABBRICA. Questa non può essere un prodotto di decisioni esterne, non può venire dall’alto. Deve sorgere dagli operai, officina per officina, reparto per reparto. Solo così la condizione operaia nella fabbrica potrà essere radicalmente trasformata»7.

D’altro lato la FIOM nazionale non può tollerare oltre certi limiti una politicizzazione delle lotte sindacali, tanto più se tale politicizzazione avviene su linee contrapposte a quelle sostenute dai partiti di sinistra (cui molti collaboratori dei “Quaderni Rossi” continuano ad essere iscritti, senza però che tale collocazione sia determinante). La rottura definitiva avviene nel 1962, con la già citata rivolta di Piazza Statuto. Nel corso dello sciopero alla FIAT inaspettatamente una folla di operai, fiancheggiati dal proletariato del quartiere, prende d’assalto la sede della UIL e, per tre giorni consecutivi (7, 8 e 9 luglio), affronta la polizia in violentissimi scontri. L’Unità parla di “elementi incontrollati ed esasperati”, “tentativi teppistici e provocatori”, “piccoli gruppi di irresponsabili”, “giovani scalmanati” , “anarchici”, “internazionalisti”8

Le fa eco l’intero arco della stampa di sinistra. Radicalmente diverso l’atteggiamento dei “Quaderni Rossi”. Pur definendo i disordini di piazza “squallida degenerazione” di una manifestazione di protesta, il gruppo redazionale indaga sulla condizione dei giovani immigrati dal Meridione, ne mette in luce la situazione di precarietà, esplora le radici della loro rivolta.

La conclusione è perentoria. I “Quaderni Rossi” rifiutano di definire”provocatori” e “fascisti” i giovani di Piazza Statuto, e ribadiscono – contro la sinistra ufficiale – l’accettazione della violenza rivoluzionaria tra i metodi ineliminabili di lotta9.

La rottura con la FIOM è a questo punto inevitabile, tanto più che, nell’ambito della sinistra, vi è stato chi ha accusato i ‘Quaderni Rossi’ e Renato Panzieri in prima persona, di aver fomentato disordini10.

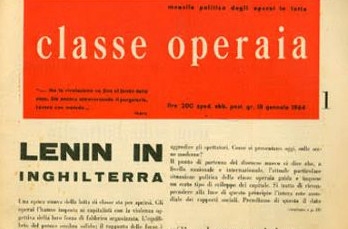

Indebolitosi il già fievole legame con il movimento operaio strutturato, l’alternativa è tra il proseguire il lavoro d’analisi già iniziato in termini d’inchiesta, subordinando ad esso il lavoro politico concreto. e il cercare immediatamente nuove soluzioni organizzative e nuove modalità di agitazione. I “Quaderni Rossi” seguono la prima strada, ma una parte della redazione (Mario Tronti, Toni Negri, Alberto Asor Rosa, Romano Alquati, ecc,), che già non ha condiviso le cautele di Panzieri sulla sommossa di Piazza Statuto, se ne distacca e nel ’63 dà vita a Classe Operaia11.

Indebolitosi il già fievole legame con il movimento operaio strutturato, l’alternativa è tra il proseguire il lavoro d’analisi già iniziato in termini d’inchiesta, subordinando ad esso il lavoro politico concreto. e il cercare immediatamente nuove soluzioni organizzative e nuove modalità di agitazione. I “Quaderni Rossi” seguono la prima strada, ma una parte della redazione (Mario Tronti, Toni Negri, Alberto Asor Rosa, Romano Alquati, ecc,), che già non ha condiviso le cautele di Panzieri sulla sommossa di Piazza Statuto, se ne distacca e nel ’63 dà vita a Classe Operaia11.

Nel periodo successivo al 1963, caratterizzato, come si è visto, dalla crisi economica e dalla conseguente stasi nelle lotte operaie, i limiti impliciti nei presupposti teorici dei “Quaderni Rossi” risaltano in piena evidenza. In una fase cui íl proletariato di fabbrica viene decimato, in cui l’iniziativa è saldamente nelle mani del capitale e dello Stato, in cui si manifestano i primi fenomeni di dispersione territoriale delle forze operaie, un’ipotesi prevalentemente fabbrichista sconta i limiti della propria ristrettezza. Sfugge a Panzieri e ai suoi collaboratori la complessità del nesso fabbrica-società, per cui l’attenzione si concentra su pochi stabilimenti maggiori ritenuti paradigmatici (FIAT e Olivetti, ancora una volta) mentre lo sono sulla base di precise scelte ampiamente reversibili. Inoltre sfugge l’importanza dei rapporti di riproduzione, e quindi la necessità di associare alla figura dell’operaio quella del ‘proletario’, interpretando la prima anche alla luce della seconda. Eppure era proprio il ‘proletariato’ che si era affacciato a Piazza Statuto, come gli stessi ‘Quaderni Rossi’ avevano riconosciuto descrivendo la partecipazione agli scontri dei lavoratori delle piccole imprese12.

Una visuale così limitata conduce inevitabilmente a scorgere, in un temporaneo ripiegamento degli operai delle grandi fabbriche, la chiusura quasi totale dei possibili terreni di lotta. Di qui i due errori fondamentali che segnano l’ultima fase dell’esistenza della rivista. Da un lato, una sopravvalutazione della ‘astuzia’ del capitale e della sua capacità di “inghiottire” le lotte operaie, rendendole funzionali alla propria crescita13 (con conseguente esaltazione del ruolo dell’intellettuale quale portatore di una strategia ad una classe inchiodata alla tattica). Dall’altro la complementate tendenza a delegare interamente al sindacato la gestione concreta delle lotte, riservandosi un semplice compito di “chiarificazione” dei contenuti poltici delle lotte stesse.

Resta immutato, naturalmente, il grande valore dei ‘Quaderni Rossi’ come tentativo di ricostruire un movimento operaio modellandolo direttamente sulle esigenze degli operai medesimi; così come resta immutata l’acutezza delle analisi condotte sull’operaio-massa, sui significati della programmazione e sulle tendenze del capitale evoluto.

D’altronde, nell’ultimo anno di vita della rivista, dopo la morte di Raniero Panzieri, molti aspetti del “fabbrichismo” a lungo professato vengono rimessi in discussione. Riesaminando i risultati dell’inchiesta del ’60-’61, ad esempio, alcuni redattori ammettono (sulla scorta di un’osservazione autocritica di Panzieri) che la mancanza di una “dimensione economico-politica si rifletteva non solo direttamente sull’inchiesta, ma anche sul tipo di funzione assegnata alla lotta e nel tipo di previsioni che si formulavano in rapporto ad essa: anch’essa vista, per così dire, in un contesto aziendale isolato (sul piano economico, se non sul piano della comunicazione tra operai) dal contesto capitalistico circostante”. Pertanto “tutti i problemi posti dalle conseguenze che le lotte avrebbero avuto sullo sviluppo economico capitalistico, e dal modo con cui i capitalisti avrebbero reagito a queste conseguenze generali, e non solo a quelle aziendali, venivano trascurati o sottovalutati”14.

D’altronde, nell’ultimo anno di vita della rivista, dopo la morte di Raniero Panzieri, molti aspetti del “fabbrichismo” a lungo professato vengono rimessi in discussione. Riesaminando i risultati dell’inchiesta del ’60-’61, ad esempio, alcuni redattori ammettono (sulla scorta di un’osservazione autocritica di Panzieri) che la mancanza di una “dimensione economico-politica si rifletteva non solo direttamente sull’inchiesta, ma anche sul tipo di funzione assegnata alla lotta e nel tipo di previsioni che si formulavano in rapporto ad essa: anch’essa vista, per così dire, in un contesto aziendale isolato (sul piano economico, se non sul piano della comunicazione tra operai) dal contesto capitalistico circostante”. Pertanto “tutti i problemi posti dalle conseguenze che le lotte avrebbero avuto sullo sviluppo economico capitalistico, e dal modo con cui i capitalisti avrebbero reagito a queste conseguenze generali, e non solo a quelle aziendali, venivano trascurati o sottovalutati”14.

Non a caso, la riflessione sull’insufficienza del “fabbrichismo” avviene nel momento in cui i “Quaderni Rossi” tendono a trasformarsi, da nucleo teorico, in movimento politico vero e proprio, con sezioni in varie località dell’Italia centro-settentrionale (Torino, Milano, Biella, Ivrea, Massa Carrara, ecc.) e un intervento aperto in molte situazioni di lavoro (particolarmente fruttuoso quello tra i ferrovieri)15.

Questa evoluzione non può sfociare che nella caduta di ogni ambiguità nei confronti dei partiti di sinistra, e nella parallela affermazione della necessità di costruire un’organizzazione rivoluzionaria. Sempre presente in sottofondo durante tutto l’arco di vita della rivista, questa esigenza viene affermata in termini espliciti nell’ultimo numero dei “Quaderni Rossi”, in un editoriale significativamente intitolato “Movimento operaio e autonomia della lotta di classe16. Proprio il concetto di “autonomia” è il patrimonio teorico che i “Quaderni Rossi”, primo gruppo rivoluzionario italiano di ispirazione operaista, lasciano in eredità al movimenti degli anni successivi.

4. LA CLASSE IMMAGINARIA.

Minore spazio merita l’esperienza di ‘Classe Operaia’, rivista-movimento che costituisce, a nostro avviso, un’involuzione rispetto ai “Quaderni Rossi”. Il valore dell’inchiesta viene disconosciuto, i dati economici sono trascurati. L’analisi passa da un piano socioeconomico ad un piano prevalentemente politico-filosofico, non privo di sgradevoli punte letterarie. Ne esce l’immagine di una classe operaia elevata alla condizione di puro Spirito, la cui invincibilità costringe il capitale (altrettanto metafisico) ad una continua fuga-ristrutturazione.

Minore spazio merita l’esperienza di ‘Classe Operaia’, rivista-movimento che costituisce, a nostro avviso, un’involuzione rispetto ai “Quaderni Rossi”. Il valore dell’inchiesta viene disconosciuto, i dati economici sono trascurati. L’analisi passa da un piano socioeconomico ad un piano prevalentemente politico-filosofico, non privo di sgradevoli punte letterarie. Ne esce l’immagine di una classe operaia elevata alla condizione di puro Spirito, la cui invincibilità costringe il capitale (altrettanto metafisico) ad una continua fuga-ristrutturazione.

L’editoriale del primo numero, ad opera di Mario Tronti, fornisce già tutte le coordinatedi questa impostazione:«Abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo capitalistico e poi le lotte operaie. È un errore. Occorre rovesciare il problema, cmbiare il segno, ripartire dal principio: e il principio è la lotta di classe operaia17.

Se i “Quaderni Rossi” omettono l’errore di vedere il capitale come pressoché onnipotente, e la lotta operaia sempre subordinata al suo sviluppo, l’errore di “Classe Operaia” è quello opposto. Nel suo sforzo di non farsi superare dall’avversario di classe, il capitale è costretto ad una rincorsa faticosa e mai conclusa.

Le lotte del ’58-’63 costituiscono il momento di non ritorno, la “rottura definitiva della sequenza sviluppo-lotte-sviluppo”: d’ora in poi ogni tentativo di integrazione operaia risulterà impossibile, e sarà l’iniziativa proletaria a “definire la cornice” in cui si muoverà la ristrutturazione capitalistica18.

Simili premesse spiegano gli equilibrismi cui i redattori di “Classe Operaia” sono costretti nel periodo successivo al ’63, quando la ristrutturazione capitalistica procede incontrastata mentre le lotte operaie non accennano a partire. Poiché la classe, entità sovrana e immateriale, è invincibile, occorre trovare la ragione reale del suo apparente ripiego. La prima spiegazione, più elementare e più prossima alla realtà, è quella dell’inadeguatezza degli strumenti sindacali. Da qui la tendenza del gruppo di “Classe Operaia” a sostituirsi al sindacato con un intervento diretto nelle fabbriche, superando le ambiguità dei ‘Quaderni Rossi’, il cui intervento, è volto ad influenzare (senza esito) le linee sindacali ufficiali.

A questo dato positivo fa però da contrappeso un dato pesantemente negativo. L’ostilità nei confronti del sindacato è, in “Classe Operaia”, almeno pari all’attrazione esercitata dal Partito, e dal PCI in primo luogo. Va detto che, su questo tema, esistono nel corpo redazionale, alcune rilevanti distinzioni. Il gruppo veneto (Toni Negri, Massimo Cacciari, ecc.) maggiormente teso all’intervento diretto, avverte immediatamente l’esigenza di una contrapposizione alle tradizionali forme organizzative della sinistra, e dopo due anni di difficile coesistenza lascia la redazione della rivista per iniziare un lavoro politico autonomo.

Il gruppo raccolto attorno a Tronti e alla FGCI romana insegue invece la propria ipotesi di un “uso operaio” del Partito, puntando a svincolare la lotta politica dalla lotta sociale e compensando con la prima l’insufficienza della seconda. Il fatto è che, per questo gruppo, esiste una seconda ragione al ripiego operaio. Essendo invulnerabile, la classe operaia non subisce sconfitte; di conseguenza, quando pare indietreggiare, in realtà si tratta di una “astuzia” che maschera la ricerca di un terreno più solido da cui scatenare una vittoriosa controffensiva19.

Nel nostro caso, l’astuzia consiste nell’”uso operaio” del partito di cui si diceva, e il terreno più solido nella sfera della politica pura, da cui aggirare l’avversario. Inutile aggiungere che Tronti, Asor Rosa e i loro collaboratori seguono lo stesso itinerario della “rude razza pagana”, chiudendo la loro breve esperienza ereticale con un addio pieno di promesse: «Adesso noi ce ne andiamo. Le cose da fare non ci mancano. Un monumentale progetto di ricerche e di studi viaggia nella nostra testa. E politicamente, con i piedi sulla terra ritrovata, c’è da conquistare un nuovo livello dell’azione. Non sarà facile»20.

Costituiranno una corrente minore del PCI, con molto prestigio e poco seguito.

Sta di fatto che, positive o negative che siano, le esperienze operaiste degli anni ’60 solidificano, sul finire dello stesso decennio, un largo tessuto di gruppi di fabbrica, di nuclei operai, di centri di intervento. Fioriscono i giornaletti locali, mentre i gruppi denominati “Potere Operaio” di Porto Marghera (nato dai dissidenti di “Classe Operaia”) e “Il Potere Operaio” di Pisa e Massa Carrara (filiazione dei “Quaderni Rossi”), assumono la struttura di autentiche organizzazioni rivoluzionarie, con centinaia di aderenti nelle dí grandi industrie.21.

Ad essi si affiancano “Potere Operaio” di Torino, “Lotta di Classe” di Ivrea, “Il Potere Operaio” di Pavia, “Il Potere Operaio” di Perugia, i residui gruppi dei “Quaderni Rossi” e molti altri.

È dalla confluenza di questi reticoli organizzativi e dal loro congiungimento col movimento studentesco che nasce la sinistra rivoluzionaria degli anni ’70.

(Segue nella prossima puntata la Parte seconda. Gli anni Settanta.)

NOTE:

“Quaderni Rossi dell’Istituto Rodolfo Morandi. Note e documenti di lavoro”, 1964, n°4. Riprodotto In “Cronache e appunti dei Quaderni Rossi”. Roma 1978, p. 154. ↩

Ivi, pp. 50-51. ↩

Relazione di R. Alquati sulle “forze nuove” (Convegno del PSI sulla FIAT, gennaio 1961), in “Quaderni Rossi”, 1961, n°1. ↩

Cfr. M. Trontí, ll piano del capitale, in: “Quaderni Rossi”, 1963, n° 3; ma soprattutto R. Panzieri, Plusvalore e pianificazione, in ‘Quaderni Rossi’, 1964, n°4. ↩

R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo in “Quaderni Rossi”, 1961, n°1, p.64. ↩

All’Olivetti venne condotta, nel 1961 un’inchiesta analoga a quella svolta alla FIAT. I risultati furono simili. Cfr. M. Carrara. L’inchiesta all’Olivetti nel 1961, in “Quaderni Rossi”, 1965, n°5. ↩

Cit. in D. De Palma, V. Riesce, E. Salvadori, L’inchiesta FIAT nel 1961, in “Quaderni Rossi”, 1965, n’5, p.246. ↩

Cit. in D. De Palma, G. Lolli, Lo sviluppo della lotta dei metalmeccanici attraverso la stampa del movimento operaio, in “Cronache dei Quaderni Rossi”, 1962, n°1, p.56. ↩

Cfr. Alcune osservazioni sui fatti di Piazza Statuto, in “Ctouche óel Quaderni Rossi”, 1962 n°1, pp. 57-61. L’articolo è redazionale. ↩

Cfr. D.Lanzardo, op. cít., p. 69 e 194-196. ↩

Un’esposizione analitica dei motivi della divisione è ín F. Schenone, Fare l’inchiesta, I “Quaderni Rossi”, in “Classe”, 1980, n°17, pp.202 ss. ↩

Alcune osservazioni… cit. p.59. ↩

Questa impostazione è molto esplicita nel citato articolo di Panzieri Plusvalore e pianificazione. ↩

D. De Palma, V. Reiser, E. Salvadori, art. cit., pp. 242-243. ↩

Cfr. “Lettere dei Quaderni Rossi”, 1965, n°8; Relazione di V. Reiser al seminario del 17-18 aprile 1965 Torino, in “Quaderni Rossi” dell’Istituto Rodolfo Morandi. Notizie e documenti di Lavoro, 1965, pp.219-220. ↩

«Si sta verificando un allontanamento dei militanti dai partiti, e si va estendendo l’esigenza di una nuova organizzazione politica rivoluzionaria perché ci si rende conto che oggi non esistono margini per l’inserimento all’interno della struttura sindacale di una linea rivoluzionaria (o che questi margini esistono transitoriamente e solo in alcune situazioni particolari), e l’analisi della vita politica dei partiti rivela un crescente svuotamento dei tentativi di modifica dall’interno». Movimento operaio e autonomia della lotta di classe, in “Quaderni Rossi”, 1965, n°6, p.29. ↩

M. Tronti, Lenin in Inghilterra, in ‘Classe Operaia’, 1964, n°1, p. l. ↩

F. Schenone, op. cit., p. 203. ↩

Per un’arguta chiarificazione di questa tesi cfr. R. Sbardella, La NEP di “Classe Operaia”, in “Classe”, 1980, n°17. ↩

M. Tronti, Classe partito classe, in “Classe Operaia”, 1967, n°3, p.28. ↩

Per ulteriori particolari cfr. E. Pasetto, G. Pupillo, II gruppo “Potere Operaio” nelle lotte di Porto Marghera (primavera ’66 – primavera ’70). in “Classe”, 1970, n°3; M. Bertozzi, Teoria e politica alla prova dei fatti: Il “Potere Operaio” pisano (1966-1969), in “Classe, 1980, n°17. ↩