di Diego Gabutti

Mezzo sdraiato sul divano, una coperta sulle spalle, spiluccando quel che restava d’un panettone, fu a Natale del 1963, e più precisamente la notte dopo Natale, tra Natale e Santo Stefano, quando tutti dormivano da un pezzo, che cominciai a sfogliarlo. Era un Omnibus Mondadori. Anche se lì in un angolo c’era un albero di Natale con le lucine rosse, bianche e blu intermittenti, il libro che presi a leggere verso mezzanotte, e via così fino alle ore piccole, non era un regalo di Natale.

Mezzo sdraiato sul divano, una coperta sulle spalle, spiluccando quel che restava d’un panettone, fu a Natale del 1963, e più precisamente la notte dopo Natale, tra Natale e Santo Stefano, quando tutti dormivano da un pezzo, che cominciai a sfogliarlo. Era un Omnibus Mondadori. Anche se lì in un angolo c’era un albero di Natale con le lucine rosse, bianche e blu intermittenti, il libro che presi a leggere verso mezzanotte, e via così fino alle ore piccole, non era un regalo di Natale.

A nessuno, in famiglia, sarebbe mai venuto in mente di regalarmi un libro intitolato Universo a sette incognite. Quindi me lo ero regalato da solo, come faccio spesso. Mi stavo trasformando in un lettore forsennato (all’epoca soprattutto di fantascienza, o «science-fiction», come mi piaceva chiamarla per farmi bello, dunque in una specie di Joe Doppelberg, a pensarci ora). Ma all’epoca questa particolare ossessione per il fantastico (e tutto lo è, dice Borges, la storia, le religioni, la filosofia) non era evidente neppure a me; figurarsi cosa ne sapevano in casa. A Torino, sul controviale di Corso Vittorio Emanuele, tra via Accademia Albertina e Via San Francesco da Paola, ogni anno prima e durante le feste sparivano le automobili posteggiate e al loro posto s’apriva una specie di fiera del libro. Fu probabilmente lì che comprai anche questo libro, tra i tanti.

Dimenticato sul treno, in autobus, prestato, oppure perduto in un trasloco, di Universo a sette incognite, un libro di cui negli anni mi sono ricordato spesso e che talvolta mi è anche capitato di citare (direttamente o indirettamente) in qualche articolo, non c’era più traccia, fino a tempi recenti, nella mia biblioteca. Questa consiste di ere geologiche sovrapposte e, qua e là, di territori inesplorati e terre incognite, tipo le città perdute di Tarzan o le età future che Brick Bradford, nei fumetti di William Ritt e Clarence Gray, oggi dimenticati, esplora con la sua singolare macchina del tempo: un ordigno volante e piroettante a forma di mongolfiera. Ma di Universo a sette incognite restava soltanto un’immagine residua nella mia memoria, sempre meno affidabile. Finché, tre o quattro anni fa, durante la pandemia, chiuso in casa e alla mercè delle tentazioni quasi irresistibili da shopping digitale, ne ho trovata una copia su eBay («buone condizioni, lievi segni d’uso e del tempo»).

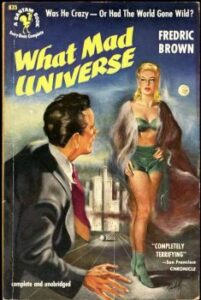

È ancora un gran bel libro. Solido, maneggevole, ottima rilegatura, il disegno sulla sovraccoperta è di Karel Thole: un enorme occhio a palla sospeso a mezz’aria che fissa due tizi che, visto l’occhio incombente, sono a giusto titolo spaventati. Era curato da Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che nel titolo dichiaravano sette incognite, tra cui un classico romanzo di Robert A. Heinlein, The Puppet Masters, da noi Il terrore della sesta luna, e nientemeno che The Shadow Over Innsmouth, o La maschera di Innsmouth, di H.P. Lovecraft, qui tradotto per la prima volta. C’era dentro anche Il giorno dei trifidi di John Wyndham: una variazione particolarmente claustrofobica e spaventevole sul tema della Guerra dei mondi di H.G. Wells. C’era il tecnohorror Killdozer! di Theodore Sturgeon: la storia d’una scavatrice infestata dai fantasmi uscita nel 1944, con largo anticipo sull’autocisterna indemoniata di Duel (Steven Spielberg, 1973) e sulla Plymouth Fury spiritata di Stephen King (Christine. La macchina infernale, 1983). C’erano William Hope Hodgson con La casa sull’abisso e Arthur Machen con La storia del sigillo nero. Erano tutti classici dell’horror e della «science-fiction». Roba robusta. Ma io quasi non ci badai. Una sola delle sette incognite mi lasciò a bocca aperta lì seduto nel salotto di casa, la notte dopo Natale, una coperta sulle spalle, il panettone, un bicchiere di latte freddo, le luci intermittenti dell’albero di Natale, mentre tutti dormivano, i miei genitori, mio fratello, e persino il gatto dei vicini, che di notte miagolava sempre un po’. Ero caduto sotto l’incantesimo di Joe Doppelberg e di Doppelle, il suo doppio. Assurdo universo di Fredric Brown (in originale What Mad Universe, uscito nel settembre del 1948 su “Startling Stories”, pulp di scarso lignaggio) era l’incognita delle incognite, l’incognita suprema. Ogni altra incognita impallidiva al confronto.

Siamo da qualche parte intorno a New York. Una villa fastosa, tardo pomeriggio, primavera. Keith Winton, che nel nostro mondo dirige una rivista di fantascienza, Amazing Stories, storie sorprendenti, siede ai bordi d’una piscina con una penna stilografica e un taccuino dalle pagine gialle. Ospite per il weekend del suo editore, con un Martini posato sul tavolino lì accanto, sta scrivendo le risposte alle lettere dei lettori che escono in appendice alla rivista. Tra un momento lo chiameranno per la cena. Si sta facendo buio. In cielo brilla qualche stella. La luna, se non ricordo male, è piena. Winton scrive, si firma «l’uomo dei razzi», ma è distratto. Sta pensando a Betty Hadley, di cui è innamorato, e che dirige Romantic Stories, o Perfette storie d’amore, un’altra testata del suo gruppo editoriale. Anche Betty è ospite dell’editore. Forse le chiederà un appuntamento. Forse lei dirà «okay, facciamo mercoledì sera», o forse dirà grazie, uscirei volentieri, ma sono molto impegnata. È quasi buio, scrivere è complicato. Winton posa taccuino e penna stilografica, sorseggia assorto il Martini. Sta pensando anche a un particolare lettore d’Amazing Stories, il più irritante di tutti, quello che commenta ogni numero della rivista, uno smargiasso, mai contento: il giovanissimo Joe Doppelberg, l’antenato di tutti i nerd.

Siamo da qualche parte intorno a New York. Una villa fastosa, tardo pomeriggio, primavera. Keith Winton, che nel nostro mondo dirige una rivista di fantascienza, Amazing Stories, storie sorprendenti, siede ai bordi d’una piscina con una penna stilografica e un taccuino dalle pagine gialle. Ospite per il weekend del suo editore, con un Martini posato sul tavolino lì accanto, sta scrivendo le risposte alle lettere dei lettori che escono in appendice alla rivista. Tra un momento lo chiameranno per la cena. Si sta facendo buio. In cielo brilla qualche stella. La luna, se non ricordo male, è piena. Winton scrive, si firma «l’uomo dei razzi», ma è distratto. Sta pensando a Betty Hadley, di cui è innamorato, e che dirige Romantic Stories, o Perfette storie d’amore, un’altra testata del suo gruppo editoriale. Anche Betty è ospite dell’editore. Forse le chiederà un appuntamento. Forse lei dirà «okay, facciamo mercoledì sera», o forse dirà grazie, uscirei volentieri, ma sono molto impegnata. È quasi buio, scrivere è complicato. Winton posa taccuino e penna stilografica, sorseggia assorto il Martini. Sta pensando anche a un particolare lettore d’Amazing Stories, il più irritante di tutti, quello che commenta ogni numero della rivista, uno smargiasso, mai contento: il giovanissimo Joe Doppelberg, l’antenato di tutti i nerd.

Betty, le lettere, Joe Doppelberg, i razzi. Poi l’evento.

C’è un sibilo e, per uno di quei casi della vita prima o poi ci siamo augurati tutti, ecco che gli cade dritto sulla testa un «razzo lunare» uscito dall’orbita. Bang, e Keith Winton, l’«uomo dei razzi», viene sbalzato, per l’impatto, in una Terra parallela, modellata a immagine delle riviste di fantascienza. È l’incipit di What Mad Universe.

Cresciuto negli anni, passo dopo passo, a classico della fantascienza, Assurdo universo è un romanzo di Fredric Brown, fantascientista (e giallista) di grande fama e bravura. Federico Fellini, come si diceva in chiusura del capitolo precedente, verso la fine degli anni cinquanta, tra Le notti di Cabiria e La dolce vita, meditò di ricavarne un film. Sembra, ma non è sicuro, che avesse anche già firmato un contratto con Dino De Laurentis. Questo progetto, si racconta, ebbe col tempo un’evoluzione e si trasformò in un film fantasma felliniano: Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, il più cult dei film inesistenti. Se è così, e sarebbe bello se lo fosse, allora G. Mastorna sarebbe diventato una sorta di creatura chimerica, da bestiario medievale, per metà Keith Winston e per metà Fellini: un eroe dei pulp con un Borsalino sformato e una lunga sciarpa bianca.

Cresciuto negli anni, passo dopo passo, a classico della fantascienza, Assurdo universo è un romanzo di Fredric Brown, fantascientista (e giallista) di grande fama e bravura. Federico Fellini, come si diceva in chiusura del capitolo precedente, verso la fine degli anni cinquanta, tra Le notti di Cabiria e La dolce vita, meditò di ricavarne un film. Sembra, ma non è sicuro, che avesse anche già firmato un contratto con Dino De Laurentis. Questo progetto, si racconta, ebbe col tempo un’evoluzione e si trasformò in un film fantasma felliniano: Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, il più cult dei film inesistenti. Se è così, e sarebbe bello se lo fosse, allora G. Mastorna sarebbe diventato una sorta di creatura chimerica, da bestiario medievale, per metà Keith Winston e per metà Fellini: un eroe dei pulp con un Borsalino sformato e una lunga sciarpa bianca.

Fellini aveva letto il romanzo di Fredric Brown molto prima di me. Assurdo universo era stato infatti tradotto in italiano sul n. 25 di “Urania” nel maggio del 1953. In copertina c’era un’illustrazione di Kurt Caesar, non soltanto brutta ma anche fuori tema: nessuno gli aveva evidentemente detto niente del libro e lui pertanto disegnò astronavi e anelli planetari che c’entravano un pero con la storia. All’interno, in compenso, c’erano tre o quattro bellissime illustrazioni di Carlo Jacono. Fellini, che aveva probabilmente letto l’Urania n. 25 quando uscì, dieci anni prima che lo leggessi anch’io, aveva appena diretto I vitelloni, con una Rimini da piangere per la tristezza e la nostalgia e un Alberto Sordi in grandissimo spolvero nella sua seconda parte drammatica dopo Lo sceicco bianco, sempre roba di Fellini, che dopo I vitelloni d’accingeva a girare La strada, con Anthony Quinn e Giulietta Masina. Io stavo per compiere tre anni.

Romanzo satirico, à la Swift, ma anche d’avventura, sempre à la Swift, Assurdo universo è a suo modo una sorta di Gulliver’s Travels ambientato nei bassifondi delle riviste di fantascienza (o come si diceva un tempo, quando Umberto Eco studiava Les mystères de Paris e Il caso Bond, nelle loro «strutture narrative», se non peggio: nei loro «topos»). Lemuel Gulliver, medico e gentiluomo, esplorava le storture della comunità inglese del suo tempo (ma anche, con l’occasione, le spine perenni della condizione umana) viaggiando nei mondi utopici e distopici in cui ogni singolo ingiustizia sociale, come pure ogni singola bêtise culturale, politica e religiosa, cresceva a metafora dell’«intero sotto sortilegio» (così Adorno, filosofo fantasy, cioè hegeliano). Keith Winton, Gulliver dei pulp, perlustra al suo turno l’universo dei clichés fantascientifici: i fucili disintegratori, le eroine discinte, gli alieni ridicoli, le automobili volanti, i robot autocoscienti, le guerre spaziali, le astronavi «superluce», i superuomini per metà Einstein e per metà Doc Savage o Batman, ma in primis le fantasie da sfigati dei suoi lettori adolescenti, foruncolosi e tapini ma spavaldi.

Romanzo satirico, à la Swift, ma anche d’avventura, sempre à la Swift, Assurdo universo è a suo modo una sorta di Gulliver’s Travels ambientato nei bassifondi delle riviste di fantascienza (o come si diceva un tempo, quando Umberto Eco studiava Les mystères de Paris e Il caso Bond, nelle loro «strutture narrative», se non peggio: nei loro «topos»). Lemuel Gulliver, medico e gentiluomo, esplorava le storture della comunità inglese del suo tempo (ma anche, con l’occasione, le spine perenni della condizione umana) viaggiando nei mondi utopici e distopici in cui ogni singolo ingiustizia sociale, come pure ogni singola bêtise culturale, politica e religiosa, cresceva a metafora dell’«intero sotto sortilegio» (così Adorno, filosofo fantasy, cioè hegeliano). Keith Winton, Gulliver dei pulp, perlustra al suo turno l’universo dei clichés fantascientifici: i fucili disintegratori, le eroine discinte, gli alieni ridicoli, le automobili volanti, i robot autocoscienti, le guerre spaziali, le astronavi «superluce», i superuomini per metà Einstein e per metà Doc Savage o Batman, ma in primis le fantasie da sfigati dei suoi lettori adolescenti, foruncolosi e tapini ma spavaldi.

È proprio lì, all’interno dei mondi iperbolici di Storie sorprendenti, la rivista di cui lui è il direttore e Joe Doppelberg il fan più sfegatato, che Winton viene sbalzato dalla botta del razzo lunare. Un attimo prima siede ai bordi d’una piscina nella villa nababba del suo editore e un attimo eccolo al centro d’una guerra mortale contro gli «arturiani», ultracorpi extrasolari decisi a conquistare la Terra senza fare prigionieri.

Nella Terra parallela della fantascienza pienamente dispiegata – una specie di socialismo reale, ma senza un filo di realtà, con i fumetti al posto del socialismo, e niente Stalin – ci sono abitanti della Luna «coperti completamente di vello d’un brillante color porpora». Alti «due metri e venti», i seleniti non hanno naso ma «denti, molti denti», e fortunatamente sono alleati dei terrestri. Si combatte nello spazio, al largo di Nettuno e di Plutone, e nelle grandi città, come New York, dove Winton s’avventura a proprio rischio e pericolo. Si consumano droghe che procurano allucinazioni vivide come film felliniani e ogni notte vige l’assoluto coprifuoco della «totalnebbia»: una tenebra da buco nero nella quale si muovono tossici, poliziotti spietati e bande d’assassini. Questo mondo è difeso da un eroe da fumetto: il giovane superscienziato Dopelle. Biondo e bellissimo, tra Luke Skywalker di Star Wars e Katzone della Città delle donne, Dopelle è «il più grande, il più forte, il più valoroso, il più romantico uomo della Terra». Non basta: la sua ragazza, in questo universo, è Betty Hadley, che anche qui dirige Perfette storie d’amore e che, al pari d’ogni altra donna di questa Terra alternata, segue un look particolare: abiti succinti, color argento, che la lasciano mezza nuda, come le ragazze sulle copertine dei pulp di fantascienza.

Winton ci mette un po’ a capire cos’è capitato, ma alla fine ci arriva: sulla nostra Terra, prima della dislocazione spaziotemporale e bang, un altro mondo, stava rispondendo a una lettera di Joe Doppelberg, che in prosa bamboccia lamentava che gli aliens delle illustrazioni di Storie sorprendenti non erano «abbastanza terrificanti», diavolo, e che le ragazze dei racconti scelti da Winton erano troppo timide, via. Siamo uomini o seminaristi? Doppelberg voleva ragazze meno caste e più intraprendenti e «demoni mercuriani» disegnati da Salvador Dalí («scommetto che Dalí ce la farebbe a tirar fuori un mostro dagli occhi di pulce come dico io»). Winton, che al momento del botto stava pensando alla cara Betty Hadley e a quel babbione di Joe Doppelberg, e che per deformazione professionale ha sempre le insulsaggini della fantascienza per la testa, ha fornito le coordinate metafisiche del balzo quantico (qualunque cosa significhi) ed è finito nel mondo sognato da Doppelberg, qui diventato Dopelle.

Winton ci mette un po’ a capire cos’è capitato, ma alla fine ci arriva: sulla nostra Terra, prima della dislocazione spaziotemporale e bang, un altro mondo, stava rispondendo a una lettera di Joe Doppelberg, che in prosa bamboccia lamentava che gli aliens delle illustrazioni di Storie sorprendenti non erano «abbastanza terrificanti», diavolo, e che le ragazze dei racconti scelti da Winton erano troppo timide, via. Siamo uomini o seminaristi? Doppelberg voleva ragazze meno caste e più intraprendenti e «demoni mercuriani» disegnati da Salvador Dalí («scommetto che Dalí ce la farebbe a tirar fuori un mostro dagli occhi di pulce come dico io»). Winton, che al momento del botto stava pensando alla cara Betty Hadley e a quel babbione di Joe Doppelberg, e che per deformazione professionale ha sempre le insulsaggini della fantascienza per la testa, ha fornito le coordinate metafisiche del balzo quantico (qualunque cosa significhi) ed è finito nel mondo sognato da Doppelberg, qui diventato Dopelle.

Era una storia perfetta per una perfetta notte natalizia. Mi sarebbe piaciuto, intanto che la leggevo, parlarne con qualcuno, ma ai tempi non conoscevo ancora nessuno che avrebbe apprezzato il soggetto della conversazione. Poche settimane più tardi, entrato nel club di fantascienza torinese, avrei potuto parlarne con Riccardo Valla, che a fine decennio si sarebbe trasformato nel Keith Winston delle Edizioni Nord, ma tra affiliati al club di fantascienza si parlava poco di fantascienza (la questione all’epoca più discussa, quando ci s’incontrava per un caffè o un gelato, era come procurare alla ghenga qualche copia di “Playboy”). Non parlavamo di Joe Doppelberg. Eravamo Joe Doppelberg.

Vent’anni dopo, quando ogni tanto mi capitava d’incontrare Carlo Fruttero alla stazione di Porta Susa, entrambi diretti a Milano, lui atteso a Segrate, io per una puntata al “Giornale”, avrei potuto parlare con lui di Assurdo universo. Dopotutto era lui, con Franco Lucentini, il curatore di Universo a sette incognite, Fruttero, d’inverno, indossava una sorta di mantello a ruota da vecchio anarchico, o da notaio delle romanze («al mio paese nevica / e il campanile della chiesa è bianco / tutta la legna è diventata cenere / io ho sempre freddo e sono triste e stanco»). Be’, di Fredric Brown non parlammo mai. Ma una volta, tra Chivasso e Leinì, gli chiesi perché Urania, all’epoca diretta da lui e Lucentini, non avesse mai pubblicato i romanzi di Philip Josè Farmer e lui mi rispose che valevano poco. Poco? Mi sembrò, senza offesa, una risposta assurda. Non gli chiesi perché invece uscissero su “Urania” tutti quegli orribili romanzetti di Ron Goulart. Se c’era una ragione sensata, me la persi.

Vent’anni dopo, quando ogni tanto mi capitava d’incontrare Carlo Fruttero alla stazione di Porta Susa, entrambi diretti a Milano, lui atteso a Segrate, io per una puntata al “Giornale”, avrei potuto parlare con lui di Assurdo universo. Dopotutto era lui, con Franco Lucentini, il curatore di Universo a sette incognite, Fruttero, d’inverno, indossava una sorta di mantello a ruota da vecchio anarchico, o da notaio delle romanze («al mio paese nevica / e il campanile della chiesa è bianco / tutta la legna è diventata cenere / io ho sempre freddo e sono triste e stanco»). Be’, di Fredric Brown non parlammo mai. Ma una volta, tra Chivasso e Leinì, gli chiesi perché Urania, all’epoca diretta da lui e Lucentini, non avesse mai pubblicato i romanzi di Philip Josè Farmer e lui mi rispose che valevano poco. Poco? Mi sembrò, senza offesa, una risposta assurda. Non gli chiesi perché invece uscissero su “Urania” tutti quegli orribili romanzetti di Ron Goulart. Se c’era una ragione sensata, me la persi.

Quanto a What mad Universe, di cui a lungo (così pensavo, esagerandomi) ero stato il solo estimatore, adesso è un cult, universalmente apprezzato. Tutti tifano per la doppia personalità di Joe Doppelberg, lo sfigato redento dall’«interpretazione a molti mondi della fisica quantistica». Chi non vorrebbe essere bello, biondo, intelligente, atletico e salvare un pianeta abitato da ragazze desnude? Qui ci tocca la sfiga per destino, ma ci consola pensare che altrove, in qualche dimensione irraggiungibile, un nostro omologo si sta godendo una vita intensa, hollywoodiana: imprese eroiche, stravizi. Doppelle, l’Io ideale del lettore medio di fantascienza, era insieme il fotocolor delle ridicolaggini della fantascienza e un monumento alla sua grandezza. Parlava di noi, dei consumatori di pulp e del nostro «diritto all’alienazione» (per citare sempre Adorno). Brown prendeva la fantascienza per il cecio e contemporaneamente la esaltava facendone una divertita e inquietante allegoria trompe-l’oeil della condizione umana.

C’erano naturalmente anche altri invitati alla festa di cui Assurdo universo era l’anima. Doveva essere qualcosa nell’aria in quell’America degli anni cinquanta. Come Joe Doppelberg, per dire, anche Walter Mitty (il personaggio di James Thurber che Danny Kaye interpretò in Sogni proibiti, 1947, un film di Norman Z. McLeod, già regista dei Marx Brothers) stava ai pulp come Don Chisciotte ai romanzi cavallereschi. Tutti, in America, cominciavano a sognare un’altra vita, e il resto del mondo, fiutata l’aria delle nuove culture pop, cominciava a sognare quel che si sognava in America. Era un fenomeno, a quanto pare, socialmente pericoloso, almeno agli occhi perplessi del bacchettonesino da Bible Belt, visto che in qualche Stato americano i fumetti, specie horror e fantascientifici, finirono fuori legge dopo la condanna pronunciata dallo psichiatra Fredric Wertham della Hopkins University, autore di Seduction of the Innocent, un libro che chiamava i fumetti a rispondere dell’aumento della criminalità giovanile, degli aborti, del crescente consumo di droghe e d’ogni possibile attentato alla morale. Eppure Whertam, che oggi passa per reazionario, era in realtà «un irriducibile progressista liberale, molto impegnato nel processo di integrazione dei neri in America», come racconta Abraham Riesman nella sua biografia di Stan Lee (Stan Lee, Rizzoli 2023). Morale: c’era qualcosa nell’idea di passare da questo a un altro universo che metteva mezz’America (e anche l’altra mezza) in ansia. Ma intanto la via per accedere a nuove dimensioni era stata aperta dalle culture pop.

C’erano naturalmente anche altri invitati alla festa di cui Assurdo universo era l’anima. Doveva essere qualcosa nell’aria in quell’America degli anni cinquanta. Come Joe Doppelberg, per dire, anche Walter Mitty (il personaggio di James Thurber che Danny Kaye interpretò in Sogni proibiti, 1947, un film di Norman Z. McLeod, già regista dei Marx Brothers) stava ai pulp come Don Chisciotte ai romanzi cavallereschi. Tutti, in America, cominciavano a sognare un’altra vita, e il resto del mondo, fiutata l’aria delle nuove culture pop, cominciava a sognare quel che si sognava in America. Era un fenomeno, a quanto pare, socialmente pericoloso, almeno agli occhi perplessi del bacchettonesino da Bible Belt, visto che in qualche Stato americano i fumetti, specie horror e fantascientifici, finirono fuori legge dopo la condanna pronunciata dallo psichiatra Fredric Wertham della Hopkins University, autore di Seduction of the Innocent, un libro che chiamava i fumetti a rispondere dell’aumento della criminalità giovanile, degli aborti, del crescente consumo di droghe e d’ogni possibile attentato alla morale. Eppure Whertam, che oggi passa per reazionario, era in realtà «un irriducibile progressista liberale, molto impegnato nel processo di integrazione dei neri in America», come racconta Abraham Riesman nella sua biografia di Stan Lee (Stan Lee, Rizzoli 2023). Morale: c’era qualcosa nell’idea di passare da questo a un altro universo che metteva mezz’America (e anche l’altra mezza) in ansia. Ma intanto la via per accedere a nuove dimensioni era stata aperta dalle culture pop.

In Assurdo universo, è il cervello elettronico Mekky, una sfera galleggiante nell’aria, braccio destro di Doppelle, a spiegare tecnicamente la faccenda dei mondi paralleli. «Tutti gli universi concepibili esistono», spiega Mekky a Winton. «Per esempio un universo in cui in questo momento si svolge questa stessa scena, con la sola eccezione che tu, o il tuo omologo, porti scarpe nere invece di scarpe marrone. C’è un numero infinito di permutazioni dei caratteri variabili, per cui in un altro caso avrai una graffiatura in un dito, e in un altro corna purpuree. Nessuno di questi sei tu. Prendiamo il Keith Winton di questo universo. In questa particolare variante c’è una sensibile differenza fisica, anzi non c’è nessuna rassomiglianza, ma tu e il tuo prototipo in questo universo avete grosso modo la stessa storia. Ci sono inoltre delle somiglianze fra il mio padrone, Dopelle in questo mondo, e il fan di fantascienza chiamato Doppelberg nel tuo universo».

Questa la giostra sulla quale, nel frattempo, sono saliti scienziati, romanzieri mainstream, filosofi, registi, poeti, rock band (come per esempio i Red Hot Chili Peppers che, in un track di Californication, un album del 1990, cantano che «nel profondo di un universo parallelo / sta diventando sempre più difficile / dire che cosa viene prima». Ci sono state quattro stagioni di Sliders, da noi I viaggiatori: un gruppo di naufraghi sperduti nel bosco dei mondi paralleli cerca la strada di casa senza mai trovarla e senza mai smettere di lamentarsi (dopo un po’, persino io non ne potevo più). Ci sono state le ucronie hitleriane, anche troppe (da Philip K. Dick, L’uomo nell’alto castello, a Philip Roth, Il complotto contro l’America, quasi che per scrivere un’ucronia hitleriana tocchi chiamarsi per forza Filippo): mondi in cui il Terzo Reich vince la guerra mondiale e sono cavoli per tutti.

Questa la giostra sulla quale, nel frattempo, sono saliti scienziati, romanzieri mainstream, filosofi, registi, poeti, rock band (come per esempio i Red Hot Chili Peppers che, in un track di Californication, un album del 1990, cantano che «nel profondo di un universo parallelo / sta diventando sempre più difficile / dire che cosa viene prima». Ci sono state quattro stagioni di Sliders, da noi I viaggiatori: un gruppo di naufraghi sperduti nel bosco dei mondi paralleli cerca la strada di casa senza mai trovarla e senza mai smettere di lamentarsi (dopo un po’, persino io non ne potevo più). Ci sono state le ucronie hitleriane, anche troppe (da Philip K. Dick, L’uomo nell’alto castello, a Philip Roth, Il complotto contro l’America, quasi che per scrivere un’ucronia hitleriana tocchi chiamarsi per forza Filippo): mondi in cui il Terzo Reich vince la guerra mondiale e sono cavoli per tutti.

Ultimo a saltare con un volteggio da ginnasta sulla giostra degli universi paralleli è stato il giallista Lawrence Block con Il ladro che leggeva Fredric Brown, tredicesima (un po’ deludente) avventura di Bernie Rhodenbarr, topo d’appartamenti e rivenditore di libri usati con bottega nel West Village, a Manhattan. Nel nostro mondo non ci sono più le serrature d’una volta, da aprire maneggiando con destrezza forcine per capelli, carte di credito, limette per le unghie, cacciavite e grimaldelli. Da noi questa è l’età delle serrature elettroniche, e per i ladri in guanti gialli i tempi si sono fatti cupi. Idem per chi possiede una bottega di libri usati: i clienti entrano, chiedono il prezzo d’un libro, poi cercano un’offerta più vantaggiosa su eBay e l’affare sfuma. Scoraggiato, perché ormai rubare è diventato impossibile e perché la bottega è deserta, Bernie Rhodenbarr siede dietro il banco della libreria in compagnia del suo gatto, Raffles, e comincia a leggere un libro. È What Mad Universe.

E così, senza che si capisca come, il mattino dopo, quando si sveglia, scopre d’essere finito in un universo parallelo in cui c’è Internet e l’elettronica fa meraviglia come da noi, ma dove nessuno ha mai pensato d’usarla per le serrature, e dove non esiste eBay né un qualunque altro mercato digitale di libri usati. Bernie può continuare a rubare e a tener bottega. Tra tutti «gli universi concepibili», e perciò esistenti, come Mekky ha spiegato all’«uomo dei razzi», Rhodenbarr è finito (proprio come Keith Winton alla fine d’Assurdo universo, quando ha potuto scegliere in quale mondo, tra tutti gl’infiniti mondi del multiverso, prendere residenza) proprio nell’universo a sua misura, «corna purpuree» (diciamo così) e tutto. Purtroppo, a differenza di Winton, Rhodenbarr torna indietro, giù e poi su, come lo yo-yo (uno dei regali di Natale della mia infanzia). Ma intanto è stato per un po’ in vacanza in un altro universo. È per questa ragione, per dare respiro alle proprie alienazioni, e per visitare altri mondi, che si leggono i libri.

E così, senza che si capisca come, il mattino dopo, quando si sveglia, scopre d’essere finito in un universo parallelo in cui c’è Internet e l’elettronica fa meraviglia come da noi, ma dove nessuno ha mai pensato d’usarla per le serrature, e dove non esiste eBay né un qualunque altro mercato digitale di libri usati. Bernie può continuare a rubare e a tener bottega. Tra tutti «gli universi concepibili», e perciò esistenti, come Mekky ha spiegato all’«uomo dei razzi», Rhodenbarr è finito (proprio come Keith Winton alla fine d’Assurdo universo, quando ha potuto scegliere in quale mondo, tra tutti gl’infiniti mondi del multiverso, prendere residenza) proprio nell’universo a sua misura, «corna purpuree» (diciamo così) e tutto. Purtroppo, a differenza di Winton, Rhodenbarr torna indietro, giù e poi su, come lo yo-yo (uno dei regali di Natale della mia infanzia). Ma intanto è stato per un po’ in vacanza in un altro universo. È per questa ragione, per dare respiro alle proprie alienazioni, e per visitare altri mondi, che si leggono i libri.

Passato il Natale del 1963, mi restò la fissa, sempre per autoregalo, degli universi paralleli e delle ucronie. Su in solaio ne devo avere a centinaia. Pile su pile di libri, ciascuno dei quali potrebbe rivelarsi una via d’accesso, soltanto ne avessi la password, ad altri universi, dove ogni giorno è una festa, un’avventura. Ho compulsivamente e ossessivamente schedato più libri sugli universi paralleli di quanti ne abbia letti o mi proponga di leggere. Ho anche scritto, in forma dada, una specie di catalogo di questi libri, e da esperto potrei testimoniare in qualsiasi tribunale, se mai Perry Mason mi citasse come testimone, che nessuno è all’altezza dell’eccezionale romanzo di Fredric Brown. Ancora non mi è riuscito, però, di schizzare anch’io, con un oplà extradimensionale stile Storie sorprendenti, nel mio universo su misura. Ma continuo a provarci.

Un tentativo al solito rovinoso, eppure a suo modo mezzo riuscito, fu la mia stagione da fan di Theodor W. Adorno. Adorno era la rock star della filosofia radicale: Mick Jagger e G.W.F Hegel in una persona sola. Primo contatto: il Centro addestramento reclute di Avellino, dove capitai quando c’era ancora il servizio di leva, e lo Stato autoritario, per dirla nell’«argot» della Scuola di Francoforte, voleva fare di me un bersagliere, niente meno. Grazie, ma grazie no, decisi io. Per scansare le fatiche e l’umiliazione dell’addestramento finsi di dover preparare un esame sulla Dialettica negativa, appena tradotta da Einaudi. Ne ebbi licenza. Cominciai a leggere. Non si capiva una parola.

Un tentativo al solito rovinoso, eppure a suo modo mezzo riuscito, fu la mia stagione da fan di Theodor W. Adorno. Adorno era la rock star della filosofia radicale: Mick Jagger e G.W.F Hegel in una persona sola. Primo contatto: il Centro addestramento reclute di Avellino, dove capitai quando c’era ancora il servizio di leva, e lo Stato autoritario, per dirla nell’«argot» della Scuola di Francoforte, voleva fare di me un bersagliere, niente meno. Grazie, ma grazie no, decisi io. Per scansare le fatiche e l’umiliazione dell’addestramento finsi di dover preparare un esame sulla Dialettica negativa, appena tradotta da Einaudi. Ne ebbi licenza. Cominciai a leggere. Non si capiva una parola.