di Gioacchino Toni

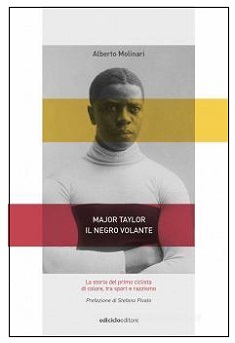

In occasione dell’uscita del libro di Alberto Molinari, Major Taylor. Il negro volante. La storia del primo ciclista di colore, tra sport e razzismo (Ediciclo Editore, 2022), vale la pena rivolgere alcune domande all’autore del volume che narra una vicenda che, come scrive Stefano Pivato nella prefazione al volume, ci ricorda come lo sport si sia trovato a fare i conti con il razzismo ben da prima dei celebri pugni al cielo di Carlos e Smith a Città del Messico ’68, delle imprese di Muhammad Ali e persino dei giochi olimpici berlinesi del 1936 di Jesse Owens; occorre infatti risalire sino agli albori del ciclismo, a fine Ottocento, «dalle parti di Indianapolis pochi anni dopo la fine della Guerra civile».

In occasione dell’uscita del libro di Alberto Molinari, Major Taylor. Il negro volante. La storia del primo ciclista di colore, tra sport e razzismo (Ediciclo Editore, 2022), vale la pena rivolgere alcune domande all’autore del volume che narra una vicenda che, come scrive Stefano Pivato nella prefazione al volume, ci ricorda come lo sport si sia trovato a fare i conti con il razzismo ben da prima dei celebri pugni al cielo di Carlos e Smith a Città del Messico ’68, delle imprese di Muhammad Ali e persino dei giochi olimpici berlinesi del 1936 di Jesse Owens; occorre infatti risalire sino agli albori del ciclismo, a fine Ottocento, «dalle parti di Indianapolis pochi anni dopo la fine della Guerra civile».

È infatti da quelle parti, da genitori figli di schiavi, che nasce Marshall “Major” Taylor, il primo atleta di colore nella storia del ciclismo costretto a gareggiare tra «pregiudizi, invidie e tanto coraggio» in uno sport all’epoca contraddistinto da uno sforzo fisico portato davvero all’estremo, come nel caso delle massacranti “sei giorni” o delle prove votate all’esasperata ricerca dei record di velocità.

Passato, nonostante l’ostilità dell’ambiente ciclistico statunitense, al professionismo all’età di 18 anni specializzandosi nelle corse di velocità su pista – all’epoca preferite dagli organizzatori alle competizioni su strada in quanto più redditizie –, il giovane afroamericano si impone sin da subito sui migliori velocisti del circuito statunitense nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento.

Accolto dalla stampa dell’epoca come “diamante negro”, “meteora negra”, “il negro volante”, Taylor si è sudato i successi sulle piste facendo i conti con l’invidia degli atleti bianchi – che arriveranno a coalizzarsi contro di lui per comprometterne la carriera – e i pregiudizi razziali di una società che se da un lato era affascinata dalle sue prodezze sportive, dall’altro davvero non riusciva a sopportare che un negro rifilasse sonore sconfitte ai corridori di pelle chiara, tanto da negargli, in diversi casi, soprattutto negli stati del sud, persino il semplice pernottamento in hotel.

***

Conversazione con Alberto Molinari

Partirei dal contesto che fa da sfondo alle vicende narrate, che è quello degli Stati Uniti usciti dalle sanguinosa guerra civile in cui nel sud del paese la legislazione nazionale che avrebbe dovuto garantire i diritti civili fondamentali agli afroamericani viene presto aggirata da leggi locali indirizzate, nei fatti, alla segregazione razziale. Un contesto, è bene ricordare, in cui nel solo periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento si contano oltre 2500 linciaggi ad opera del Ku Klux Klan. Nel libro spieghi come progressivamente la Color line faccia la sua comparsa anche nello sport, ti chiedo di fare qualche esempio delle ricadute del razzismo nell’ambito sportivo statunitense del periodo.

Dopo la guerra civile gli afroamericani erano presenti sulla scena dello sport in diverse discipline, talvolta in una posizione di primo piano, come nel caso dell’ippica e della boxe. Anche negli sport di squadra emersero alcune figure che provenivano dalla comunità afroamericana. Verso la fine dell’Ottocento la Color line entrò progressivamente nello sport. Gli atleti afroamericani vennero banditi dal baseball e in seguito il processo di esclusione, formale o informale, coinvolse tutti gli sport organizzati. Nel 1894 la League of American Wheelmen, l’associazione che controllava il circuito ciclistico americano, introdusse una norma che consentiva l’iscrizione solo ai bianchi. Nella boxe è emblematica la vicenda del peso massimo Jack Johnson. Nel 1910 Jackson sfidò il campione bianco James Jeffries sconfiggendolo nettamente. La sua vittoria contro la “grande speranza bianca”, così era stato definito Jeffries, fece esplodere tumulti razziali in diverse aree dell’America. I bianchi consideravano un affronto la vittoria di un nero, mentre per la comunità afroamericana Jackson era diventato un idolo. Tre anni dopo, con un pretesto, Jackson venne processato e condannato per avere violato una legge contro la prostituzione. Evitò il carcere fuggendo all’estero, ma la persecuzione che aveva subito gli impedì di continuare la sua carriera ad alti livelli.

Oltre alle pratiche di discriminazione, quali erano le rappresentazioni dell’atleta di colore che alimentavano il razzismo nello sport americano?

Il dispositivo razzista si fondava su un duplice processo di inferiorizzazione degli atleti afroamericani. Da una parte, erano diffusi gli stereotipi razzisti sulla loro natura considerata primitiva e selvaggia. I neri erano connotati in termini di pura fisicità, forza senza intelligenza, erano considerati pigri, indolenti e indisciplinati, quindi inadatti agli sport di squadra che richiedevano cooperazione, capacità tattiche e ruoli di regia del gioco. Il secondo dispositivo era basato sulla “naturalizzazione” della superiorità degli afroamericani negli sport di velocità, secondo lo stereotipo del “super-atleta nero”: i neri non vincevano come i bianchi per i loro meriti, per l’impegno, la preparazione, la motivazione, l’intelligenza nella gestione delle gare, ma grazie a presunti fattori innati di carattere biologico. Taylor fu il primo atleta di colore ad essere sottoposto ad una serie di indagini mediche alla ricerca di un motivo “razziale” delle sue vittorie. Negli anni Trenta per spiegare i successi di Jesse Owens furono costruite teorie pseudoscientifiche desunte da analisi anatomiche e misurazioni antropometriche. Ma ancora alla fine degli anni Settanta, dopo le vittorie di Smith e Carlos a Città del Messico, argomenti del genere circolarono negli ambienti sportivi e sulla stampa specializzata statunitense. E ancora oggi questi stereotipi a volte riaffiorano.

Nonostante la palese ostilità mostrata nei confronti di Taylor da parte dei ciclisti bianchi e diverse istituzioni sportive, e nonostante il razzismo diffuso nella società statunitense dell’epoca, dal tuo racconto emerge come il campione afroamericano fosse tra i pochi ciclisti ricercati dalle industrie del settore per reclamizzare i loro prodotti alle fiere e come tra giornalisti e pubblico convivessero atteggiamenti di attrazione per le performance del ciclista nero e ostilità pregiudiziali nei suoi confronti. Mi sembra per certi versi fare capolino quell’ipocrita atteggiamento mirabilmente denunciato da Carlos e Smith alle Olimpiadi di Città del Messico ’68: “Siamo una specie di cavalli da concorso per bianchi. Ci danno noccioline una pacca sulle spalle e ci dicono bravo ragazzo, sei andato bene”, “Non vogliamo più essere cani da corsa”. Cosa ne pensi?

Taylor fu più volte emarginato o escluso dai circuiti ciclistici ufficiali gestiti dai bianchi. Riuscì poi faticosamente ad essere riammesso anche perché, essendo un grande campione, la sua apparizione sulle piste attirava il pubblico, creava aspettative e interesse, alimentava il giro di affari delle corse, faceva aumentare le tirature dei giornali sportivi. Perciò, più per calcolo che per ragioni di principio, gli imprenditori del ciclismo lo accolsero nel circuito. Si trattava certamente di un atteggiamento ipocrita analogo a quello denunciato molti anni dopo da Smith e Carlos. A differenza di Taylor però i due velocisti afroamericani gareggiavano per gli Stati Uniti alle Olimpiadi. Il loro messaggio era: non vogliamo più essere strumentalizzati da un sistema che discrimina la maggior parte dei giovani neri anche nello sport mentre sostiene i campioni di colore finché arricchiscono il medagliere olimpico statunitense per poi abbandonarli a se stessi quando non sono più competitivi.

A fine Ottocento le gesta sportive di Taylor esercitavano un grande fascino in Europa, soprattutto in Francia – ove i giornali sportivi l’avevano celebrato come le nègre volant –, all’epoca probabilmente il paese meglio organizzato nelle competizioni ciclistiche e con il maggior numero di appassionati. In apertura del nuovo secolo, superate le problematiche religiose che gli imponevano di correre di domenica, il campione statunitense venne dunque convinto a prendere parte a un tour europeo. Come venne accolto in Europa e, a tuo avviso, con che sguardo il pubblico europeo guardava al campione dalla pelle scura?

Gli organizzatori europei invitarono più volte Taylor a venire in Europa proponendogli contratti molto allettanti ma, come dici, rifiutò perché la sua fede battista gli impediva di correre nel giorno del riposo. Per convincerlo, furono costretti a definire un calendario di corse che escludeva la domenica. Nelle città europee da tempo si attendeva l’arrivo di un ciclista di cui si conoscevano le gesta tramite la stampa che aveva alimentato le aspettative del pubblico descrivendo le sue imprese sportive, gli ostacoli che aveva dovuto superare, il carattere, le doti atletiche, la vita privata, la fede religiosa, le passioni personali come la musica e così via. “Le Vélo”, la principale testata ciclistica francese, presentò Taylor come «l’uomo dalla pelle scura, figlio della vecchia Africa e della giovane America, il campione del mondo, l’eroico difensore del Sabbath». Il tono dei commenti era spesso improntato all’esotismo. Un giornalista parigino scriveva che l’immagine di Taylor risultava affascinante perché era avvolta da un alone di «mistero dovuto al colore della sua pelle». In Europa all’epoca non c’erano però motivi per avversare Taylor dal punto di vista razziale. Anche in Italia l’accoglienza fu molto calorosa. Insomma, i tour all’estero gli garantirono non solo successi sportivi e ritorni economi, ma anche la possibilità di vivere un’esperienza senza discriminazioni razziali. Basti pensare che quando nel 1902 arrivò in Australia nel porto di Sidney fu accolto da una flotta di imbarcazioni e dal sindaco della città.

Serie completa – Sport e dintorni