di Franco Pezzini

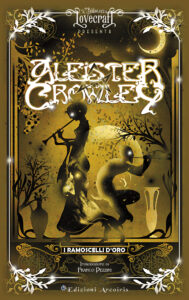

Aleister Crowley, I ramoscelli d’oro, a cura di Jacopo Corazza e Gianluca Venditti, traduzione di Luca Baldoni, pp. 234, € 14,00, Arcoiris, Salerno 2021.

Aleister Crowley, I ramoscelli d’oro, a cura di Jacopo Corazza e Gianluca Venditti, traduzione di Luca Baldoni, pp. 234, € 14,00, Arcoiris, Salerno 2021.

(Nella collana La biblioteca di Lovecraft delle edizioni Arcoiris è uscita da pochi giorni la prima traduzione italiana di questa godibile raccolta narrativa di Aleister Crowley. Il testo che segue è la mia Introduzione.)

Per noi oggi può esser difficile percepire quanto a fondo e pervasivamente l’opera mitografica dell’immenso vittoriano Sir James George Frazer (1854-1941) abbia potuto influire fin dai suoi tempi sulla cultura dell’immaginario, quello “alto” come poi quello pop. Con il suo seminale, monumentale Il ramo d’oro (1890), l’antropologo scozzese impatta infatti da un lato su tutta una percezione collettiva del passato: offre al progresso degli scavi archeologici nuove profondità, nutre di echi inquieti le fantasie di bellezza dei quadri romantici fin de siècle evocanti antichi mondi, vivifica con suggestioni scientifiche lo stesso movimento simbolista tra Otto e Novecento – con le sue storie estetizzanti su ritorni degli dei e le torbide/torpide fantasie di estenuati sacrifici ed estasi (nutrite all’epoca, va detto, da pulsioni immaginali ben dipinte da un altro grande repertoriatore di demoni e dei, Richard von Krafft-Ebing). Fino a dar sostanza alle più tarde provocazioni dei maliziosi romanzi storici di Robert Graves e magari alle pagine critiche di Camille Paglia in Sexual Personae, memori di tutta la scandalosità dell’eminente vittoriano Frazer nell’aver riconnesso la stessa fede cristiana a una storia di culti più antichi. Mostrando come arcaiche credenze di popoli diversi presentino documentabili contiguità tra loro e svelino tracce persino nel folklore di casa, Frazer offrirà basi robuste – anche tramite letture molto discusse dei decenni successivi, come i saggi sulle streghe di Margaret Murray – addirittura a un genere cinematografico, il Folk Horror.

Frazer mostra un passato diverso da quello neoclassicista algido di Bellezze marmoree: il suo è un passato di paglia e vimini, di legno e fuochi e capanne e feste, di comunità in movimento coronate di fiori e di preti-assassini che sgozzano rivali nei boschi avvolti nella notte. Già, perché lui non si limita a offrire i dati, ma li racconta con abilità di narratore navigato: attraverso le sue pagine il bosco di Nemi fa davvero rabbrividire di sacro raccapriccio. Poi certo, la critica successiva lo bersaglierà di obiezioni, ma ciò nulla toglie all’importanza del suo influsso. E del resto partire da lui è necessario per inquadrare la febbricitante raccolta che un altro dei suoi affezionati lettori, Aleister Crowley, in arte Bestia 666, gli dedica – e qui presentiamo.

Non è un caso. A differenza di altri occultisti dell’epoca – come Dion Fortune, che raccomanda di restare nell’alveo delle esperienze simboliche, mistiche e magiche della propria cultura di provenienza – Crowley non teme di ibridare forme diverse di conoscenza con apporti anche esotici. La sua fascinazione per l’alterità, che spesso rivela tratti sincretistici, non può che farlo sentire a casa tra le contiguità comparatistiche del Ramo d’oro; gli aspetti torbidi e selvaggi della repertoriazione di Frazer devono stregarlo, oltretutto per la “magica prosa” con cui sono resi; si aggiunga quel fascino per la cifra della summa (corteggiata dal baronetto con il varo di un’opera immensa, in progressiva crescita, che nella terza edizione raggiunge i dodici volumi), e riproposta dalla Bestia con la propria summa, Magick.

Di Frazer, Crowley scrive nel Liber 888, Jesus: “sono orgoglioso di essere il membro più umile del collegio di cui lui costituisce tanto onorevole vanto”. In realtà Frazer non funge da tutor né da instructor al Trinity College di Cambridge dove Aleister studia – limitandosi a tenervi lezioni – ma la futura Bestia si imbatte nel lavoro di lui probabilmente nei tre anni in cui si trova lì undergraduate (1895-1898). Lo menziona comunque per la prima volta nel poema drammatico The God Eater (1903), probabilmente – con la sua fame di libri – possiede varie edizioni del Ramo d’oro e al tempo dei racconti qui riuniti deve avere a disposizione l’immensa terza edizione. Ovviamente Frazer può non essere altrettanto lusingato, considerando la fama montante dell’“Uomo più malvagio del mondo”: ma nei fatti la breve raccolta che qui si va a presentare – Golden Twigs, Ramoscelli d’oro, in ossequio al Ramo d’oro frazeriano – rappresenta una sorta di omaggio all’antropologo, sia pure da un punto di vista compiaciutamente pagano (e anzi neopagano). Non è strano che, molto più avanti, Crowley vada a iniziare al suo Ordo Templi Orientis Gerald Gardner, considerato il fondatore della neostregoneria pagana Wicca (che, almeno all’inizio, dai materiali della Bestia prenderà qualcosa).

Quando Crowley scrive i Ramoscelli si trova in America (fine 1914-fine 1919) – più precisamente a Hebron, New Hampshire. Il periodo americano è molto rilevante per la sua produzione narrativa, e a muovere il Nostro a comporre racconti – questi e altri, in particolare per il mensile letterario The International, di cui diverrà di fatto l’editor-in-chief – è, senza giri di frase, un’urgenza economica. Tuttavia i Ramoscelli non costituiscono un’operazione meramente alimentare, e restituiscono traccia del vero Crowley, delle sue passioni e dei suoi sogni, del suo autentico modo di fantasticare tra humour malizioso e sensualità crudele. Certo, non ci troviamo davanti a un narratore di speciale eleganza letteraria e i racconti – in sé garbati, comunque godibilissimi anche a distanza di più di un secolo, al di là di un preciso valore documentale – risentono di uno stile da prosa minore abbastanza diffuso nel primo Novecento estenuato e visionario. A connotarli specificamente è altro: da un lato una cultura ricca e varia, che non si esaurisce nella semplice spigolatura erudita da Frazer – visto che Crowley l’ha studiato a fondo, e comunque vanta a supporto un impressionante panorama di altre letture, ruminate criticamente – e dall’altro un’ironia spesso pungente, sorniona, che è tutta sua.

Appunto su The International la Bestia pubblica sei degli otto racconti di Golden Twigs: in genere sotto lo pseudonimo di Mark Wells (tranne Il Vecchio dell’albero di Pippal accreditato a tal James Grahame, forse perché sul numero c’è già un altro testo attribuito a Wells, o piuttosto perché Il Vecchio mostra un registro inusualmente lieve e fiabesco). E sulla rivista (ottobre 1917) non manca di presentare con un certo compiacimento la serie in termini generali:

Le storie dei tempi pagani di Mark Wells sono tutte storie vere nel senso più alto del termine. Cioè fanno rivivere questi periodi davanti agli occhi del lettore. I costumi e le credenze che descrivono sono autentici, secondo l’autorità del più grande di tutti gli archeologi, il dottor J. G. Frazer, Lilt. D., il cui classico, Il ramo d’oro, è la principale fonte di informazioni di Mr. Wells.

Chiaro che la verità di queste “storie vere” è anzitutto potenziale: e del resto le ricostruzioni di “Wells” pongono in scena siparietti dove i personaggi svelano psicologie del tutto coeve all’autore. Ciò che non dovrebbe stupirci: sia perché Frazer stesso (come critica Wittgenstein) non sarebbe “in grado di immaginarsi un sacerdote che in fondo non sia un pastore inglese del nostro tempo, con tutta la sua stupidità e insipidezza”; sia perché il paradosso e l’ironia hanno ruolo rilevante nel magistero crowleyano, e l’effetto di spiazzamento del lettore di fronte a questi teatrini – dove ritrova buoni borghesi anglosassoni del suo tempo camuffati da greci, fenici o anatolici – rientra in un effetto voluto. Tanto più che la caleidoscopica varietà di sfondi dei Ramoscelli riflette idealmente quella, tanto più ampia, dell’atlante di viaggi e soggiorni dell’autore in giro per il mondo.

Di Golden Twigs verrà annunciata un’edizione Mandrake Press nel 1930, che non decollerà (esiste però il testo che doveva costituirne la base, lievemente arricchito rispetto agli originali dei racconti), e una seconda edizione sfumerà nel 1947 alla morte di Crowley. La prima effettiva edizione della raccolta apparirà dunque solo nel 1988 negli Stati Uniti (Teitan Press di Chicago), e questa è la prima italiana.

Rivelativa è già la dedica, approntata per l’abortita edizione Mandrake: a Frazer, definito “Maestro degli Dei”, e ai “suoi discepoli, i Bezbozhniki, che mettono in pratica il suo Lavoro di Lustrazione”. Dove il termine russo attribuito ai medesimi significa “senzadio”, atei – termine certamente un po’ troppo forte per i discepoli di Frazer della cosiddetta “scuola di mito e rituale”, come Jane Ellen Harrison e Gilbert Murray, e che si richiama piuttosto alla rivista antireligiosa sovietica di fine anni Venti Bezbozhnik. L’interesse di Crowley per il regime sovietico come ideale estirpatore del cristianesimo e promettente via di diffusione del Thelema è del resto ormai dimostrato. Quanto a un altro dedicatario, il “Merlin” citato non è quello arturiano, ma si tratta del nome rituale dell’occultista – nonché cantante di music hall, giornalista, forse agente segreto… – tedesco Theodor Reuss (1855-1923), che ha arruolato Crowley nell’Ordo Templi Orientis (1910) e ne verrà oscurato, lasciandolo quale successore. Mentre David Herbert Lawrence è come ovvio lo scrittore (1885-1930), a sua volta pubblicato all’epoca da Mandrake Press e morto nel marzo dell’anno dell’abortita edizione dei Ramoscelli.

Tentando di non spoilerare indebitamente sui contenuti della raccolta, Il re del bosco (The King of the Wood, scritto il 30 agosto 1916, originariamente titolato The Priest of Nemi, e pubblicato su The International, aprile 1918) richiama un tema-chiave dell’opera frazeriana, il racconto sull’arcaico istituto del re del bosco di Nemi, con tanto di ammiccamenti e fremiti al torbido di età simbolista (la padrona amante dello schiavo che gli mormora sensuale «“Ti sto condannando a morte […] Sono la tua assassina. Bevo il tuo sangue. Ti amo!”»). La pietra di Cibele (The Stone of Cybele, scritto 6-7 settembre 1916, originariamente titolato The Priestess of Cybele, edito solo tardivamente su The Equinox, vol. III n. 10, 1986) è forse il racconto più spudoratamente crowleyano, con la contrapposizione – di nuovo, molto simbolista – tra cristianesimo e un paganesimo pronto a tornare in possessioni e febbri interiori. Il ritorno degli dei pagani è del resto un topos letterario a cui il ruolo profetico consacrato per Crowley dalla rivelazione del Cairo (il Libro della Legge presuntamente trasmessogli appunto da un messaggero del dio egizio Horus, 1904) offre sostanza anche esperienziale. Poi certo, si tratta di uscire un po’ dalle allusioni roboanti: il “rituale più tragico e abominevole di tutta l’antichità” è quello dei sacerdoti di Cibele, che in estasi orgiastica si eviravano. Non mancano sberleffi, come nel richiamo «in un greco tonante […]: “Destatevi, o porte, e che siate aperte, voi porte eterne, perché deve entrare la Regina della Gloria!”», trascrizione al femminile e paganizzata del versetto assonante del Salmo 24 (23), 7, che i lettori d’epoca riconoscevano senza difficoltà e un po’ perplessi in questa forma alterata; e comunque nel finale, dove la soave signorina inglese un tantino repressa diventa nientemeno che una scatenata sacerdotessa della Grande Dea. Plausibilmente qui lo scrittore si ritrova a proprio agio nel personaggio del neopagano Claude de Crillon, sorta di Calibano in quella Parigi incantata dove Crowley fu a più riprese; l’istituzione di riti pagani a Londra sembra richiamare quelli crowleyani di Eleusi (1910), mentre il presunto cardinale apostata può essere modellato su Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), Segretario di Stato di Leone XIII dalla politica antiaustriaca e filofrancese, che per questo al conclave del 1903 incassò il veto di Francesco Giuseppe (in grazia dello ius exclusivae concesso al tempo all’Austria-Ungheria e ad altre due nazioni cattolicissime). L’opposizione francese di estrema destra alla Terza Repubblica vociferò di un’appartenenza di Rampolla alla massoneria, o piuttosto a un ordine templare, donde probabilmente la fantasia di Crowley.

Sempre sulla base di pagine di Frazer, L’oracolo dell’Antro Coricio (The Oracle of the Corycian Cave, scritto 3-4 settembre 1916, edito per la prima volta nella prima edizione della raccolta nel 1988) è ambientato nell’antica Cilicia, e mette in scena la disinvolta e beffarda sapienza di un profeta locale: ma solo tenendo conto del ruolo dell’ironia e della beffa nel magistero di Crowley riusciamo a capire come Ruh (altra maschera dell’autore?) sia in fondo un vero profeta. Di nuovo un finale inatteso ma non troppo è quello di Il rogo di Melcarth (The Burning of Melcarth, scritto il 2 settembre 1916, pubblicato su The International ottobre 1917), sulle disavventure di un corinzio a Tiro: se avesse potuto conoscerlo, Crowley avrebbe amato appassionatamente il genere cinematografico Folk Horror, e in particolare film come il capolavoro The Wicker Man di Robin Hardy (1973). In generale, questi suoi racconti mostrano connotazioni almeno contigue alla nebulosa mitica del Folk Horror: il riemergere di istanze pagane in contesto moderno (sia perché la storia è effettivamente ambientata in età contemporanea, come La pietra di Cibele, sia perché comunque emerge un conflitto di fasi culturali tra alcune più arcaiche e “selvagge” e altre più recenti e “civili”, come nel Rogo di Melcarth), e una loro minacciosità accettata come crudelmente inevitabile. Nessun idillio New Age, insomma: il mondo pagano evocato con fascinazione resta – come nella migliore tradizione Folk Horror – rigorosamente, estaticamente feroce.

Il focolare (The Hearth, scritto 13-14 settembre 1916, con manoscritto dedicato alla carismatica violinista e collaboratrice magica Leila Waddell, qui ispiratrice della figura di Giulia, e prima edizione su The International novembre 1917) si svolge invece nel Lazio antico dei Silvi, e nuovamente vi hanno parte istituti crudeli e arcaici. Mentre rientriamo nel Novecento con Il Vecchio dell’albero di Pippal (The Old Man of the Peepul-Tree, scritto 10-11 settembre 1916, pubblicato su The International aprile 1918 come appunto di tal James Grahame), sorta di fiaba gentile dove due gemelli di famiglia decaduta, ma risalente – si dice – a Wotan, ricevono un aiuto inatteso dall’entità di un “grande albero di Pippal, il fico sacro dell’India”.

Il Crowley più malizioso torna con La messa di Saint Sécaire (The Mass of Saint Sécaire, scritto tra il 31 agosto e il 1° settembre 1916, pubblicato sotto gli pseudonimi Barbey de Rochechouart, autore e Mark Wells, traduttore, su The International febbraio 1918), storia di magia nera dal finale sornione e inatteso. La blasfema inversione di riti cristiani ricordata nel titolo – è in sostanza una messa nera, con profanazioni aggiunte come la crocefissione di un rospo di cui al Liber 70, Stauros Batrachou – risulta a Frazer documentata in Guascogna, anzi l’antropologo ne importa la descrizione quasi letteralmente dal volume Quatorze superstitions populaires de la Gascogne di Jean-François Bladé (1883). Ovviamente il contesto francese finisce col richiamare al celebre Là-bas di Huysmans (1891) e a storie connesse che Crowley deve ben conoscere, come a proposito del prete/occultista Joseph-Antoine Boullan (1824-1893), su cui gravavano accuse di blasfemia, eresia e satanismo, sorta di modello del cattivo prete in scena. Se Crowley marca nettamente la propria differenza dai satanismi di cui viene accusato dai tabloid (e che considera piuttosto un sottoprodotto deviato del cristianesimo), alcuni nerissimi rituali non sono sconosciuti né alla sua teoria né (pare) alla sua prassi.

Il Crowley più malizioso torna con La messa di Saint Sécaire (The Mass of Saint Sécaire, scritto tra il 31 agosto e il 1° settembre 1916, pubblicato sotto gli pseudonimi Barbey de Rochechouart, autore e Mark Wells, traduttore, su The International febbraio 1918), storia di magia nera dal finale sornione e inatteso. La blasfema inversione di riti cristiani ricordata nel titolo – è in sostanza una messa nera, con profanazioni aggiunte come la crocefissione di un rospo di cui al Liber 70, Stauros Batrachou – risulta a Frazer documentata in Guascogna, anzi l’antropologo ne importa la descrizione quasi letteralmente dal volume Quatorze superstitions populaires de la Gascogne di Jean-François Bladé (1883). Ovviamente il contesto francese finisce col richiamare al celebre Là-bas di Huysmans (1891) e a storie connesse che Crowley deve ben conoscere, come a proposito del prete/occultista Joseph-Antoine Boullan (1824-1893), su cui gravavano accuse di blasfemia, eresia e satanismo, sorta di modello del cattivo prete in scena. Se Crowley marca nettamente la propria differenza dai satanismi di cui viene accusato dai tabloid (e che considera piuttosto un sottoprodotto deviato del cristianesimo), alcuni nerissimi rituali non sono sconosciuti né alla sua teoria né (pare) alla sua prassi.

L’ottavo racconto, Il Dio di Ibreez (The God of Ibreez, scritto 8-9 settembre 1916, dedicato nel manoscritto a Ida Nelidoff, cioè a quanto sembra la danzatrice Lydia Nelidova, e pubblicato su The International gennaio 1918), è centrato sulla figura di Krasota, “vergine sacerdotessa di uno dei templi minori di Tarso”. Dopo aver domato con le proprio argomentazioni il terribile El-gebel conquistatore della città e avergli civilizzato il regno praticamente sotto i piedi con una serie di trovate, Krasota sceglierà la morte come esperienza estetica/estatica da eroina simbolista. A ispirare la protagonista sarebbe la stessa dedicataria Ida Nelidoff, l’iniziata dell’Ordo Templi Orientis cui si attribuisce il conio di un termine tecnico – Eroto-Comatose Lucidity, lucidità erotocomatosa – per una pratica abbastanza diffusa nei circoli crowleyani (e in altre comunità rituali, il rito sembra precedere Crowley): uno stato di coscienza raggiunto attraverso una stimolazione sessuale ripetuta con ogni mezzo conosciuto, fisico o anche eventualmente chimico, anche se non vi è accordo sulla necessità di raggiungere o meno l’orgasmo e le modalità mutano da un interprete all’altro. In un primo tempo l’iniziato stravolto scivola verso il sonno senza addormentarsi del tutto, ma poi la stimolazione successiva lo fa riaffiorare a una sorta di veglia: in tale condizione di consapevolezza trascendente sarebbe possibile sperimentare realtà separate. Come il povero El-gebel, restiamo perplessi di fronte a tanta dottrina.