di Ottone Ovidi e Alessia Lombardini

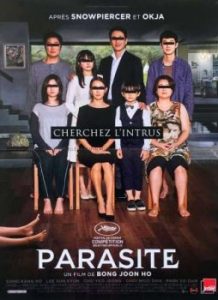

Il cinema sudcoreano torna ai suoi più alti livelli con l’ultima opera di Bong Joon-Ho, regista eclettico che già in passato ha mescolato differenti e disorientanti registri linguistici nei suoi film, moltiplicando i volti dei personaggi e i piani narrativi, ponendo così lo spettatore in insistenti situazioni di disagio. Lo fa ancora una volta qui, in questa commedia nera e insieme dramma socio-politico, riportando la lotta di classe dentro i palazzi eburnei della cultura ufficiale di Cannes.

La questione sociale pervade tutto il film attraverso il confronto/scontro tra le due famiglie, quella di Ki-woo, primogenito di una famiglia povera di cui Chung-sook, Ki-jung e Ki-taek, sono rispettivamente madre, figlia e padre, e quella ricca e borghese Park (anche loro padre, madre, figlio e figlia), per la quale i primi cominciano a lavorare, dapprima tramite una raccomandazione e in seguito attraverso continui inganni. I due mondi sono separati e sembrano impermeabili l’uno all’altro. La divisione spaziale è così netta che non si ha neanche l’impressione che le due famiglie vivano nella stessa città. La villa dei Park è infatti situata in collina, cinta da alte mura, con un gran giardino e ampi spazi, mentre la casa di Ki-woo è un fatiscente seminterrato, angusto e puzzolente, di un quartiere che sembra affogare e quasi sprofondare nelle viscere della terra, come ben mostra la scena della lunga corsa notturna sotto la pioggia.

L’architettura, le forme e gli spazi sono dunque ben studiati da Bong Joon-Ho, il quale organizza così sapientemente gli ambienti da divenire il riflesso di ambizioni, aspirazioni e prospettive rese manifeste dal panorama visibile dalle rispettive finestre di casa, veri e propri quadri viventi nel film. Se i Park possono godere sempre di un idillico paesaggio a cielo aperto, i secondi dalle loro finestre che danno direttamente sui marciapiedi, vedono uomini orinare e disinfestazioni anti-scarafaggi.

In questo modo, senza mai essere chiamata in causa direttamente, la lotta di classe colpisce lo spettatore attraverso tutti i sensi. Notevole l’espediente dell’odore: i Park si lamentano in continuazione della “puzza” di Ki-taek, odore di lavoro e di detersivi economici ma anche di pratiche culinarie, di abitudini di vita e di relazioni intrafamiliari. Così gli spazi aerati si alternano agli spazi saturi in una ricorrente dialettica tra interno ed esterno, tra alto e basso, tra visibile e invisibile.

Allora che dire del “parassita” indicato dal titolo del film? In biologia, il termine parassita si riferisce ad ogni organismo vivente il cui metabolismo dipende da un altro organismo, detto ospite, con il quale più o meno intimamente si associa, e sul quale ha effetti dannosi. Entrambe le famiglie necessitano per vivere dell’altra, tuttavia, questo rapporto morboso e utilitaristico porta con sé intrinsecamente un’inevitabile distruzione. Se inizialmente è facile identificare il termine con la figura del povero che vive alle spalle del ricco, ben presto ci si rende conto che il parassitismo qui descritto espone al contrario la natura delirante dei rapporti sociali. Il risultato è un gioco al massacro, conseguenza della concorrenza dei desideri e della scarsità degli oggetti desiderabili. Così nella prospettiva estetica e quindi politica del film di Bong Joon-ho, sono i fatti sociali, per non dire l’intera società, ad essere parassiti, kafkiani enormi insetti immondi.

Così tutto il film ruota attorno alla perdita, all’acquisizione dell’identità e alla ricerca di essa, che comporta necessariamente un (non) riconoscere e (non) riconoscersi. La borghese famiglia Park non è infatti in grado di comprendere e valutare le persone – ed è questo il motore che permette alla storia di iniziare – di capire il valore degli oggetti e delle opere d’arte, di gustare il sapore di un piatto. Dietro le buone maniere e i continui inglesismi buttati qua e là, come si usava con il francese nelle corti reali di altre epoche, si nasconde ignoranza e grettezza. Esemplare la sequenza della festa organizzata dalla famiglia Park nella loro moderna e scintillante villa in cui sono costretti a parteciparvi i suoi dipendenti (in parte per lavoro ma soprattuto per essere esposti, mostrati con orgoglio come “articoli” in vetrina), che porta con sé il disvelamento e la caduta delle maschere identitarie. È qui che scatta la vendetta di Ki-taek, umiliato ancora e ancora. Nel momento in cui il film sembra concentrarsi sulla guerra tra poveri che sta avvenendo tra la nuova famiglia di lavoratori e quella della vecchia governante, si passa improvvisamente allo scontro con il nemico di classe che, durante la tragedia, vorrebbe salvare solamente i propri simili, turandosi il naso e la bocca per l’odore del sangue e la vista dei corpi feriti, corpi questi a cui non è abituato grazie alla sua ovattata vita quotidiana. Analogamente, mentre critici e giurati riuniti a Cannes applaudivano alla bellezza espressiva del film, qualcuno di noi gli puliva i cessi, preparava loro brunch e buffet, il tutto al riparo da sguardi e nasi delicati.

Dopo questo passaggio tutto crolla, lasciandoci la sensazione che l’unica via per i subalterni di accedere momentaneamente ai piani alti, seppur come ospiti, sia quella della maschera e della finzione: bisogna non solo nascondere la propria origine, ma anche le proprie abitudini, i propri odori e movimenti corporei. Il finale ribadisce la giustapposizione tra dimensione privata e affresco sociale che spesso caratterizza il cinema sudcoreano (si veda Microhabitat di Jeon Go-woon e il più potente Ferro 3 di Kim Ki-duk) e volontariamente confonde realtà e sogno per farci perdere le coordinate, senza dare nessun tipo di soluzione o lieto fine.