di Giovanni Iozzoli

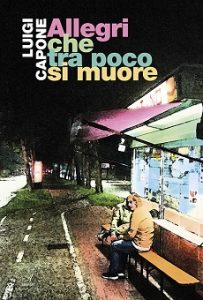

Luigi Capone, Allegri che tra poco si muore, Edizioni Artestampa, Modena, 2018, pp. 168, € 15,00

Luigi Capone, Allegri che tra poco si muore, Edizioni Artestampa, Modena, 2018, pp. 168, € 15,00

Piccole perle di provincia crescono. La letteratura dei circuiti editorali “periferici” – tali non per contenuti ma per volumi di fuoco e risorse – rivela spesso sorprese inaspettate. È il caso dell’esordio di Luigi Capone, blogger e insegnante precario originario dell’appennino irpino, che con il suo Allegri che tra poco si muore aggiunge un’altra pennellata al grande affresco narrativo dei derelitti, dei rifiutati, degli sradicati, dei non allineati ai dettami della modernità. Non siamo davanti all’ennesimo aspirante Chinasky – che esibisce la posa di un’estetica decadente. Anzi l’io narrante, l’unico assoluto protagonista delle pagine, pare innocentemente estraneo a qualsiasi autocompiacimento. E non fa che constatare attraverso le sue peripezie – prevalentemente alcoliche e notturne – una semplice verità: qualche riottoso, qualche insubordinato, qualche “irregolare della vita”, è fisiologicamente destinato a rimanere fuori da quella grande festa consumista, farlocca e bugiarda (Žižek la definisce Coazione al Piacere) a cui tutti siamo ogni giorno democraticamente invitati. Appartiene suo malgrado a una minoranza che sceglie di sottrarsi, diserta, non regge il ritmo, forse per una specie di intorpidimento genetico o un testardo principio di non accettazione della realtà. E capitolo dopo capitolo, pagina dopo pagina, questo stralunato protagonista sgrana il rosario delle sue sconfitte – tra patetici tentativi di “integrazione” e sinceri conati di rifiuto. Il mondo com’è è inaccettabile, anche soprattutto per le mille luci colorate con cui cerca di abbellire le sue miserie.

E mi pare ancora di vederli in quel bar dalla puzza di piscio in cui per dimenticare si beveva birra e whisky. Io ero ancora lì con una doppia dose di fatti da dimenticare e di alcool. Erano riusciti a vendersi tutti molto bene, io no. La piccola realtà locale pareva fatta apposta per le bisce, per i camaleonti e per gli animali che si adattavano a qualsiasi circostanza con grande capacità opportunistica. Formavano delle piccole bande e colonizzavano un bar, creavano questo circolo chiuso ed eleggevano uno di loro a capo. Come i Boy-scout. (p. 51).

L’Io e gli altri. L’Io e il mondo che in qualche modo riflette e conferma la tua disperazione. Tutto il libro è segnato dall’emozione di questo gioco di rimandi, tra la perplessità sconfitta del protagonista e la sordità ebete del contesto in cui deve vivere.

Così questo antieroe dell’esclusione si trascina di locale in locale – in una Irpinia desolata che sembra Chernobyl, o il Far West, spopolata di vita, di gioventù, di speranze – fino ad arrivare ad un’altra desolazione: il grande slabbrato iperproduttivo Nord Italia, che dalle periferie dormitorio di Torino e Milano si distende giù, verso l’Emilia paranoica.

La vita non ha mai rispetto dei tuoi inferni. In realtà, lo dico a voi lettori, mi chiamarono per sbaglio. Andai ad insegnare per un mese in una gabbia di matti pur di scappare dal lager nazista del call center (…) Mi presentai a scuola la mattina presto cercando di rassicurare gli alunni che il giorno dopo ci sarei stato sempre io a correggere i compiti e intanto non sapevo nemmeno se sarei sopravvissuto fino al giorno dopo, visto che non sempre riuscivo a trovare un posto dove andare a dormire. Mi andavo a riposare al Pronto Soccorso, dicevo che mi sentivo male e mi davano un codice bianco, cioè 12 ore di attesa in sala. Mi mettevo lì e dormivo, poi andavo a spiegare il Risorgimento italiano a dei ragazzini disagiati. (p. 139)

Ovunque la medesima sofferenza, la stessa incapacità di “stare al gioco” e ritagliarsi una collocazione, come se questo protagonista così poco sobrio, tra una Peroni e una maledizione, riuscisse a vedere la falsità, la pazzia, l’alienazione che tutti gli altri fingono di non vedere.

Anni prima avevo iniziato a capire chi ero io: quello che sta messo lì e non gli parlano, quello che tutto osserva e mai niente cambia, quello che continua a guidare da solo. Quello che sta lì per sé, quello relegato, quello costretto a guardare, costretto a vagabondare. Due, tre, quattro Campari gin. I soldi erano contati e ben spesi. (p. 43)

E dentro questa palude di insensatezza, i due rapporti più dolorosi: quello con le donne e quello con il lavoro:

Nel caso sempre più frequente in cui si restava senza una donna, si era considerati degli essere inutili, delle mezze seghe inette e disadattate. In parole povere la società ti diceva: non è colpa tua ma devi morire perchè non vali. Valevano solo quelli accoppiati, quelli non accoppiati erano fuori dall’Arca di Noè. (p. 47)

Lu Postu era un miraggio: dopo una vita di incompetenza, ignoranza, ladrocinii, piccole truffe, raggiri, leccate di culo, smorfie, superstizioni e maledizioni, Lu Postu poteva risolvere la vita dell’abitante della landa, ovvero l’uomo Podolico, l’uomo a guisa di vacca, che pascolava stordito, pigro, silenzioso e quasi felice per le vie del borgo. Una volta che otteneva Lu Postu e realizzava il sogno della sua vita iniziava a tormentare chi non ce l’aveva, in base alla sacra legge Lu Postu logora chi non ce l’ha (p. 84)

Naturalmente i figli della Magna Grecia oltre al pessimismo del filosofo, si portano sempre dietro il pharmacos – cura e veleno – dell’autoironia: più ci si crogiola nella miseria e nel dolore, più è facile che la pagina riveli uno squarcio improvviso di comicità.

Apparentemente quello di Capone può essere scambiata per un’arringa implacabile – di sapore sociologico e antropologico – contro la malamodernizzazione del nostro Sud e in particolare dei luoghi che subirono la devastante violenza del terremoto irpino. O un’invettiva contro il nomadismo coatto a cui è costretto il precariato “cognitivo”, sradicato e sballottato dentro le grandi solitudini metropolitane, con i “trolley cinesi” al posto della valigia di cartone, e meno prospettive davanti a sé, di quelle che toccarono in sorte ai loro padri.

Ma in realtà nella scrittura di Capone, ruvida e potente, c’è di più del dato sociologico. C’è la registrazione di un dolore più profondo, che non riguarda la società o l’urbanistica, il Sud o il Nord: quanto la visione assurda, spoglia e insensata della condizione umana, argomento intorno a cui gira e rigira, come api intorno a un favo, tutti quelli che scrivono sono destinati eternamente a ruotare. E la letteratura aiuta a contemplare questo abisso di consapevolezza come e meglio della filosofia: l’io narrante, nel caso di Capone, è un Virgilio dolente che ci accompagna attraverso i gironi dell’alienazione, delle false promesse, della solitudine estrema – ben simboleggiati dalla teoria di bar e chioschetti scalcagnati lungo le strade vuote delle lande appenniniche deserte. Cosa c’è in fondo alla notte, oltre il pellegrinaggio alcolico, il vomito, i rimpianti della gioventù da poco perduta al giro di boa dei 30 anni? C’è la morte. Ma anche quella, nel libro, non è approdo, non è pace, non è silenzio: è un’altra porta che si apre su ulteriori domande senza risposte.