di reginazabo

[Segnaliamo la pubblicazione del numero 3 della rivista ruggine, una pubblicazione autoprodotta che esplora i territori della fantascienza radicale col merito di avere introdotto in italiano molte suggestioni steampunk. Tra le penne che firmano i racconti, alcune figure note per il loro attivismo nella rete e nelle mobilitazioni in carne e ossa, come pinche e reginazabo. La rivista può essere ordinata scrivendo a questo indirizzo: collanediruggine@inventati.org] A.P.

[Segnaliamo la pubblicazione del numero 3 della rivista ruggine, una pubblicazione autoprodotta che esplora i territori della fantascienza radicale col merito di avere introdotto in italiano molte suggestioni steampunk. Tra le penne che firmano i racconti, alcune figure note per il loro attivismo nella rete e nelle mobilitazioni in carne e ossa, come pinche e reginazabo. La rivista può essere ordinata scrivendo a questo indirizzo: collanediruggine@inventati.org] A.P.

A Città 1 sta arrivando l’inverno, e la neige cade più fitta che mai su Richmond e sulle rovine delle ville vittoriane affacciate sul Tamigi e sul vasto parco recintato che fu la riserva di caccia della Famiglia Reale – sempre ammesso che qualcuno lo ricordi ancora.

Blocchi di neve farinosa cadono giù dal tetto della serra. Durante l’estate la complessa struttura in vetro e ferro battuto ha assorbito il calore necessario ad alimentare i tuberi e le timide foglie di cavolo che spuntano dai vasi e dai contenitori pieni di compost misto ad argilla sparsi un po’ dovunque: sulle tessere scheggiate dei mosaici del pavimento, appesi alle travi di metallo merlettato, sulle sedie Liberty in vimini coperte da una mano di vernice ormai screpolata e persino sul banco da lavoro e sull’imponente calcolatore in ferro e ottone sistemati qui dentro prima dell’Apocalisse, quando la serra fu adibita a laboratorio per volere di uno scienziato pazzo.

Su di lui si raccontano ancora un bel po’ di storie, ma ormai pochi ricordano che cos’è successo prima, e per quello che ne sanno i Pargoli, il vecchio proprietario della casa potrebbe esserci anche rimasto secco in uno dei suoi esperimenti imperscrutabili. Con quella sostanza verde fluorescente che hanno trovato sul fondo di un barattolo di vetro, per esempio: a giudicare dal fischio incessante del rilevatore a fulmicotone, il tipo non doveva avere nessuna remora a collezionare materiali radioattivi d’ogni tipo.

Quando hanno portato via il vasetto di marmellata luminescente, comunque, il rilevatore ha smesso di uggiolare e i Pargoli hanno pensato bene di approfittare della serra, rimasta quasi indenne alle esplosioni, per dare qualche speranza di sopravvivenza in più alle loro piantine, unica fonte di sostentamento oltre ai conigli superstiti del Richmond Park.

Dopo la serra è venuto il momento della casa, che è stata rimessa in sesto come meglio si poteva ed è stata subito occupata da una ventina di persone, qualcuna in più se si contano i viandanti e gli ospiti temporanei che in inverno devono scendere dalle case sugli alberi, ancora più impraticabili quando i rami si ghiacciano.

Ieri notte tra le colonnine in legno e le statue in marmo del grande fumoir c’erano tutti, per festeggiare l’arrivo degli amici girovaghi e rincuorarsi prima del grande freddo. Sei mesi chiusi in casa – i Pargoli ci sono abituati più dei Matusa, certo, ma quando hanno finito le conserve, i racconti e le riparazioni anche loro certe volte finiscono per non vedere l’ora che torni la primavera.

Disturbato dal fischio insistente, Georgie si risveglia ovattato. Alla festa ci ha dato dentro, e tutto quel brandy assieme ai funghetti deve avergli fatto perdere qualche colpo. Era con Mary di sopra, poi con Nebo, dietro la vasca con la cicoria. La pelle, le lingue, il sudore odoroso di sesso nonostante gli spifferi, poi Georgie non ricorda più niente, e soprattutto non sa spiegarsi come sia finito a dormire nel posto più scomodo di tutta la serra – la strana piattaforma quadrata di cemento, forse un piedistallo costruito dallo scienziato pazzo, chissà per sostenere quali riti sacrificali.

Il fischio si fa assordante e Georgie lascia perdere la sua perplessità ubriaca per individuarne la fonte e sopprimerla. Steso a pancia in giù, fa per alzarsi, ma la sua nuca va a sbattere contro un oggetto duro, che risuona con un clangore metallico, come un tubo vuoto. Solo allora il ragazzo si accorge di essere imprigionato sotto una strana struttura di legno e ottone: un veicolo, si direbbe, tranne che non ha le ruote.

Lentamente, perché la testa non potrebbe sopportare altri traumi, Georgie striscia fuori dalla sua gabbia e si lascia cadere a terra, poi si guarda intorno esasperato per cercare l’origine dell’allarme. Sul bancone accanto alla porta, il rilevatore a fulmicotone sembra impazzito: fischia, lampeggia e quasi saltella sul piano di marmo macchiato. Georgie schiaccia un tasto e il sibilo si spegne. La sostanza radioattiva dev’essere dannatamente vicina: inutile far scaricare la batteria. La sostanza radioattiva… come avrà fatto a entrare qui dentro? Che sia esplosa un’altra bomba?

Assorto nei suoi pensieri, Georgie si gira verso il centro della stanza e trasalisce. Il trabiccolo gli era già uscito di mente. Che idea del cazzo scaricarglielo addosso mentre dormiva. Chi si sarà fatto venire in mente un’operazione così impegnativa? E dove l’avranno…

Nel centro della macchina c’è un sedile, o meglio, una poltrona foderata di cuoio e velluto che un tempo doveva essere rosso, prima che uno spesso strato di polvere lo tingesse di grigio scuro. Sul sedile, una lettera. Georgie la afferra irritato, aspettandosi di risalire agli autori dello scherzo, poi sbianca e fa un passo indietro: davanti alla poltrona, avvitate ai due lati di un quadro ricoperto di luci e pulsanti, ci sono due leve di quarzo dall’anima verde, fluorescente.

Con la lettera accartocciata in pugno, Georgie si dirige a grandi passi in cucina. “Oh, raga’! Chi è lo stronzo che mi ha piazzato addosso quel macinino mentre dormivo? E poi va bene che i pezzi di ricambio ci possono tornare utili, ma le avete viste quelle leve? Non potevate prima assicurarvi che non fossero contaminate? Per poco il rilevatore non mi perforava i timpani, tanto è forte la radioattività!”

La cucina è sporca e semideserta. Corpi abbandonati sui divani, bottiglie vuote, tè raffreddato e porridge insipido. Il brandy ha mietuto le sue vittime in tutta la casa.

Mary, l’unica ad avere già una parvenza di lucidità, fulmina Georgie con lo sguardo e si appoggia la fronte a una mano. “Piantala di strepitare: ho un mal di testa che mi uccide. In serra c’è ancora un po’ di achillea per fare un infuso?”

“Qualunque cosa ci fosse nella serra, con quel trabiccolo radioattivo ormai ce lo siamo fottuti…”

“Uh? Di che trabiccolo parli?”

“Devo essermi addormentato sul piedistallo di cemento, e stamattina quando mi sveglio mi trovo addosso questa macchina vecchia, storta e senza ruote, con il rilevatore che ulula manco fosse scoppiata un’altra guerra nucleare. E intanto io a lottare con ‘sto coso che mi tiene prigioniero fra le sue sbarre di ottone… Davvero non ne sai niente?”

“Che vuoi che ne sappia: dove mi hai lasciato tu stanotte lì sono restata. Nel tuo letto, fino a cinque minuti fa. Tu piuttosto che ci facevi nella serra?”

Georgie si versa una tazza di caffè dalla brocca di porcellana sbeccata, leggiadro residuo di un’era prenucleare, e si siede di fronte alla ragazza. “Sul sellino c’era questa. C’è anche un indirizzo: ‘Al mio caro amico Scrittore’… tu riesci a leggere il nome?”

“Uhm… Lales, forse? Malcs?… Io comunque di scrittori non ne conosco nemmeno uno. Tu?”

“No, figurati. Vediamo se capiamo qualcosa da quello che c’è scritto qui dentro”.

***

Gallo Matese, Italia

12 aprile ’77

Carissimo Amico,

dal momento in cui ci salutammo per l’ultima volta per Lei saranno passati forse pochi minuti, per me giorni, e giorni così emozionanti da giungere a cambiare la vita non solo mia, ma dell’intera specie umana, mi auguro, al punto di essere pronto a scommettere che se mai questa Macchina dovesse viaggiare nuovamente nel futuro, fino all’anno 802701, non troverebbe più gli Eloi, quelle candide creature indifese, e i Morlock, i loro agghiaccianti carnefici, bensì uno sterminato giardino dell’Eden, in cui nessun essere vivente infliggerebbe dominio e sfruttamento al suo prossimo e alle altre creature.

Lontana mi sembra quella sera di non più di sei giorni fa, per Lei solo ieri, quando comparvi, lacero e affamato, durante la consueta cena del giovedì e mi gettai sull’arrosto come il più rozzo dei primitivi.

Quante speranze avevo nutrito in quel mio viaggio verso l’avvenire: esplorazioni interstellari, la pace, la liberazione da ogni schiavitù! Invece, ahimè, la specie umana aveva ceduto il passo ad altre creature, e questo a causa della tracotanza dei ricchi e dei potenti, che avevano respinto sottoterra l’industria e la classe operaia finché questa, costretta a rinunciare alla luce del sole, aveva lentamente imparato a farne a meno, evolvendosi con i secoli in una genia di esseri rapaci e semiciechi.

L’abbattimento che provai nelle ore successive al mio viaggio, riflettendo sul triste destino dell’Umanità, fu tale che – a dispetto della mia stanchezza e forse anche a causa della carne mangiata dopo giorni e giorni di rigida dieta frugivora – non chiusi occhio per tutta la notte e al mattino riuscii a malapena a tirarmi su dal letto. Non fosse stato per una sbarra della Macchina del Tempo che era stata danneggiata dai Morlock e necessitava assolutamente di essere sostituita, sarei rimasto lì supino a rimuginare sulle mie disgrazie fino alla fine dei miei giorni. Così non fu, invece, e per fortuna non trovai nel mio ripostiglio nulla che potesse fare al caso mio, sicché fui costretto a uscire per procurarmi un pezzo metallico di lunghezza e spessore adatti a sostituire il parapetto piegato.

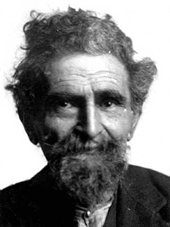

Aggirandomi come ipnotizzato per le strade di Londra, mi ritrovai in Thames Street ed entrai meccanicamente da Iremonger’s, aspettandomi probabilmente che il povero vecchietto uscisse dalla sua tomba appositamente per consigliarmi quale lega metallica potesse rispondere meglio alle mie esigenze. Il signor William Iremonger era morto da un bel pezzo, e anche suo figlio, che comunque di ferramenta ne capisce quanto io di ricamo, era fuori per una riparazione. Fu una fortuna, poiché nella bottega era rimasto un commesso che, prima ancora che dall’accento, riconobbi per essere italiano dalla folta barba scura e ricciuta e dalla coppola di foggia siciliana. Costui, infatti, mi fornì molte raccomandazioni valide non solo riguardo al pezzo da acquistare (che si rivelò infine impeccabile), ma anche per venire a capo del mio stato di disperato abbattimento.

L’uomo si rigirò la sbarra di ottone fra le mani con sguardo compiaciuto, come se ne avesse indovinato l’uso, poi, avendo concluso che tra le merci in vendita non poteva esservi nulla di paragonabile, né per misura né per forma, mi condusse in un magazzino sul retro, dove il defunto Iremonger aveva conservato rottami d’ogni tipo: fornaci per mongolfiera, orologi meccanici, astrolabi e turbine a vapore.

“Qui forse troverà quel che le occorre, basta solo cercare un po’”, disse posando uno sguardo stranamente divertito sugli alti mucchi di rottami e rotelle che incombevano sopra le nostre teste.

Mentre, confidando probabilmente nell’occhio acuto del vecchio proprietario del negozio, mi accingevo a rovistare in quel ciarpame, l’italiano aggiunse: “Se non sono indiscreto, Signore, a cosa serve?”

Come ho accennato, ero provato da una notte insonne, e la stanchezza mista alle emozioni del mio viaggio dovette distrarmi, giacché non colsi l’ovvio senso tecnico di quella domanda – il commesso mi aveva infatti chiesto delucidazioni riguardo all’uso di quella componente nella più ampia struttura in cui essa avrebbe dovuto inserirsi – e credetti invece che desiderasse una risposta riguardo al fine ultimo della mia missione, che volesse sapere perché mai volessi riparare la Macchina e dove – o meglio, quando – avessi intenzione di andare una volta che l’avessi rimessa a posto.

“Serve a salvare una fanciulla candida e indifesa dai soprusi di mostri spietati e avidi di sangue”, risposi senza scendere nei dettagli.

“Di ben altro ha bisogno, allora, se vuole che quei soprusi cessino per sempre”.

Pensandoci adesso, non saprei dire che cosa avesse capito, e se in questi tempi formidabili ne avrò l’occasione forse glielo chiederò, ma allora fui attraversato da un brivido che oggi chiamerei superstizioso, e nella mia testa si formò subito la convinzione che quell’uomo sapesse, che mi leggesse nel pensiero e avesse intuito ogni cosa.

Forse le vibrazioni del viaggio a ritroso mi avevano scosso la mente al pari di un blando elettroshock, forse il mio inconscio seppe scegliere meglio di me con chi allearsi – mi sciolsi. “Lei allora dubita come me che Weena si salverebbe pure se tornassi indietro a soccorrerla!” piagnucolai. “Sarei costretto a restare con lei per sempre, oppure a portarla con me, in un mondo dove nessuno sarebbe mai disposto ad accettarla… che dico: ad avvicinarla persino!”

“Vede, Signore, il problema sta proprio in questa divisione: se tutti potessero stare con tutti, se ciascuno avesse quel che gli abbisogna e desse secondo le sue forze, se tutti avessero pari diritti e pari dignità, questi abusi cesserebbero. Ma a volte dubito che l’Umanità giungerà a vedere l’alba di un domani più giusto…”

Commosso da quelle parole, e credendo confermata la mia idea ch’egli sapesse qualcosa dei miei esperimenti e delle mie peregrinazioni nell’anno 802701, gli raccontai tutto: di come fossi giunto in un luogo sconosciuto alla civiltà e di come gli esseri umani fossero lì distinti in due razze diverse, di come l’una, la discendente dei più avvantaggiati, avesse la capacità di concentrazione di un bambino dell’asilo, mentre l’altra, erede della classe operaia, si era trasformata in una genia di belve feroci che però dominavano l’industria e la tecnologia in oscuri sotterranei fetidi e inaccessibili. Gli dissi di Weena, e del Palazzo di porcellana verde, e della notte in cui i Morlock rapirono la mia amica sorprendendoci nella foresta. Alla fine del mio racconto dovetti reprimere un singhiozzo, segno dell’esuberante emotività che si era impadronita del mio animo approfittando del mio stato di intensa prostrazione.

“Tornare indietro a salvarla non servirà proprio a niente”, decretò alla fine l’italiano, e io, stupito da tanta fermezza, non feci neanche caso alla sua impertinenza, quando in un altro momento avrei mal digerito i modi diretti di un subordinato. “E dubito che ci sia molto da fare in quel mondo”, proseguì l’uomo, “perché per cambiare le cose bisognerebbe possedere una macchina del tempo”.

Che mi leggesse nella mente ormai mi sembrava palese e, messe da parte le mie ultime riserve, esclamai: “Ma è di questo che le ho parlato! Di un viaggio nel tempo!”

L’italiano mi guardò dritto negli occhi, finalmente stupefatto, poi prese a scrutare il cumulo di rottami alla sua sinistra come per concedersi una pausa di riflessione. Infine, estratta una sbarra di ottone solo leggermente più lunga della mia, come se avesse sempre saputo che era lì e avesse aspettato di aver preso una decisione prima di tirarla fuori, me la porse dicendo: “Magari la sua storia fosse vera, Signore, perché c’è stato un momento, nel mio paese, in cui tutto avrebbe potuto concorrere a cambiare la Storia.

Ma se ne accorse solo un piccolo manipolo di coraggiosi, molti poco più che ragazzi, male armati e per giunta traditi da un vile delatore”.

L’aria minacciosa che il folto barbone conferiva al volto di quell’uomo fu cancellata in un sol colpo dalla tenerezza della sua voce rotta.

“Lei era lì…” dedussi. Con quegli occhi fieri e scuri, non faticavo a immaginarlo impegnato in un complotto ribelle.

Il suo sguardo s’incupì. “Fu quel tradimento a causare le pene della sua amica”.

“Mi perdoni, ma come può pensare che un’insurrezione fallita in una terra tanto remota abbia potuto causare sofferenze in un lontano avvenire?”

“La società è divisa in due caste permanenti, in due razze, e se la sua storia è vera, essa è la dimostrazione che questa divisione provocherà mutazioni tremende”, mi rispose come se recitasse un brano di un libro mandato a memoria. “Non v’è nessuna legge naturale per la quale l’evoluzione debba fatalmente dar luce alla Libertà, o alla divisione della società, e solo attraverso la ribellione delle classi sottomesse potremo sperare in un futuro migliore!”

Il mio sguardo stralunato fu interpretato come un invito a proseguire. “Se quel che dice fosse vero…”

La sua incredulità mi urtò. “Ma certo che lo è!” sbottai. “Crede forse che quel che le ho raccontato fosse una storia per ragazzi, una fandonia tratta da un romanzo da due soldi? Un giorno, se vorrà, gliene illustrerò i fondamenti scientifici”.

Lui parve ignorarmi. “Se quel che dice fosse vero”, continuò illuminandosi, “si potrebbe tornare indietro nel passato per approfittare del momento più propizio per cambiare la storia dell’Umanità!”

“Sì, certo, magari un giorno ne parliamo davanti a una tazza di tè”, tagliai corto. Com’è risaputo, io sono un convinto filantropo e le sorti degli esseri umani mi stanno assai a cuore, ma quel giorno, sconvolto e addolorato com’ero, quel che mi premeva era solo disfarmi dei sensi di colpa per Weena.

“Ma non vuole evitare che una sua amica possa essere sbranata? Non vuole impedire che l’Umanità degeneri in maniera irreparabile, fino a suddividersi in due razze di vittime e carnefici?”

“Certo, ma…”

“Se lo vuole, allora mi creda: difficilmente vi sarà un’altra occasione per dar vita a una società in cui tutti siano liberi e vivano secondo i dettami della solidarietà e dell’amore”. Sembrava stesse arringando una folla, e a vederlo declamare impettito, con il braccio alzato e lo sguardo fiero in quella botteguccia polverosa e arrugginita, dovetti soffocare una risata.

“E come vorrebbe fare a cambiare le cose, di grazia?”

“Se quella volta avessimo avuto le risorse che possediamo oggi, neanche il peggior traditore avrebbe potuto mandare a monte il nostro piano, perché dalla nostra parte ci sarebbe stato il popolo, tutti gli abitanti di quelle contrade, di quella regione e forse pure di luoghi più lontani ancora!”

“Già, magari anche tutto il paese si sarebbe schierato con voi”, ribattei io. “Ma quante persone vivono nel regno? Decine di milioni, giusto? E gli altri? Come pretende di influire sull’esistenza di tutta l’Umanità?”

“Quando le classi oppresse vedranno che i loro fratelli vivono meglio senza governo che sottomettendosi alla tracotanza degli sbirri e dei padroni, vedrà se la Libertà non si diffonderà a macchia d’olio!”

“E quando sarebbe avvenuta questa sua insurrezione fallita?”

“Nell’aprile del ’77, su un massiccio montuoso non lontano da Napoli, che a quell’epoca era, non esito a dirlo, un centro nevralgico del movimento internazionalista. La banda si ritrovò a San Lupo, un villaggio appollaiato, come può immaginare dal nome, su una landa selvaggia e impervia dove i contadini avevano appena visto alternarsi due monarchie senza che la nuova, che si diceva più illuminata, cambiasse nulla se non in peggio.

“C’era tutto quello che serviva: lo scontento popolare, il nuovo regime, reso debole da una guerra di annessione durata un decennio, le idee dell’anarchia che correvano a cavallo del vento per annunciare un futuro migliore… Quello che ci mancava erano armi adeguate, e un mezzo efficace per convincere i contadini in poco tempo. Ma ora tutto questo lo abbiamo…”

“E vorrebbe tornare indietro nel tempo per portare a termine la sua impresa con i nuovi mezzi”, conclusi cominciando a nutrire una certa curiosità di scienziato per tutta quella storia.

“Mi creda, sarebbe l’unico modo di salvare l’Umanità”, rispose lui.

“Ma ammesso che io acconsenta a farla viaggiare sulla mia Macchina, non creda di potervi caricare un arsenale!”

“Oh, per questo non c’è problema: tutto quel che ci occorre è un unico fucile… e una persona”.

“Una persona e niente bombe?” domandai incredulo: come poteva credere di cambiare le sorti di una rivolta con un solo fucile e un uomo in più?

“Si fidi di me”, rispose, e io decisi che una mano potevo pure dargliela, se non altro per assistere a una rivolta in prima persona: qualche giorno di vacanza prima di tornare a salvare Weena non avrebbe cambiato granché, e una piccola insurrezione anarchica in un angolo oscuro di uno staterello insignificante non avrebbe certo causato grossi danni, mi dissi. Avevo ragione, non sapevo quanto, e in un senso che allora non avevo neppure lontanamente considerato. Consegnai il mio biglietto da visita all’uomo e gli diedi appuntamento a casa mia all’ora del tè.

Trascorsi le ore seguenti a sistemare la nuova sbarra e a montare un sedile aggiuntivo per due persone sulla Macchina del Tempo (fortunatamente la signora Watchett si ricordò delle poltroncine che avevo acquistato all’asta al teatro Victoria, subito prima che lo convertissero in cinematografo).

Con il pezzo scovato da Malatesta (perché così mi aveva detto di chiamarsi l’italiano), riparare la Macchina fu un gioco da ragazzi e mi rimase perfino il tempo di preparare uno zaino con corda, fiammiferi e alcuni arnesi utili per ogni emergenza, come un coltellino e una rivoltella. Considerando di essere diretto verso i climi più miti del Mediterraneo, non pensai, ahimè, a portare un mantello di lana o un impermeabile, e per fortuna calzai i miei scarponi da escursionista, poiché se fossi partito in pantofole come nel mio primo viaggio nel tempo, avrei sofferto sicuramente il freddo sulla cima di queste montagne innevate.

Quando ebbi finito di preparare il bagaglio la signora Watchett venne ad avvisarmi che il tè era servito: l’avevo pregata di apparecchiare la tavola per tre persone e di approntare piatti sostanziosi ma leggeri e ben digeribili per prepararci al viaggio, ma se avessi conosciuto l’identità del terzo passeggero, probabilmente le avrei chiesto anche di utilizzare il servizio buono e l’argenteria, oppure, in effetti, di apparecchiare soltanto per due persone.

Il tè si era quasi intiepidito, e io avevo approfittato dell’attesa per concedermi un sonnellino, quando infine, con quasi un’ora di ritardo, il campanello squillò ridestandomi di soprassalto. Ancora prigioniero di un incubo in cui i Morlock mi trascinavano in un pozzo buio, non feci in tempo a ricompormi che già la mia governante era andata ad aprire e Malatesta entrava nella sala da pranzo, in compagnia di una signora graziosa e ben vestita e con due borsoni in mano.

“Una donna, signor Malatesta!” sbottai. Dopo le mie disavventure con Weena non ero più disposto a sfidare la sorte con una creatura inerme da proteggere. “La sua druda dovrebbe lasciarla a casa se ha davvero intenzione di tornare a combattere”.

L’anarchico doveva essere di buonumore, perché scoppiò a ridere prima di ribattere con un leggero inchino: “Questa, Signore, non è la mia druda”. La donna sorrise beffarda. “E al suo cospetto non c’è neanche una signora qualunque”, proseguì Malatesta. “Mi onoro di presentarle Sua Maestà Marie Sophie Amalie von Wittelsbach, regina del Regno delle Due Sicilie e consorte del re Francesco II di Borbone”.

Sospettando che quella scena non fosse altro che la prosecuzione del sogno dei Morlock, balzai comunque in piedi per baciare la mano alla gran dama, e imputai erroneamente la sensazione di freddezza che provai sfiorandole le dita al mio torpore o al sogno in cui ero sprofondato.

“Come avrà già intuito, io non ho una grande opinione degli aristocratici e delle gerarchie”, puntualizzò l’italiano, “ma per fortuna Sofia non tiene molto all’etichetta, e a dire il vero ultimamente gli anarchici l’hanno decisamente conquistata”, concluse strizzando l’occhio alla nobildonna, che volse la testa di lato per nascondere una risatina.

“Tutto bene, Malatesta, capisco: un membro di una famiglia reale può sempre tornare utile, anche se trascinarsi dietro una donna nel bel mezzo di un’insurrezione mi sembra a dir poco pericoloso… ma non capisco in che modo voglia sfruttare questo rapimento: mi pare che nel ’77 in Italia i Borbone non regnassero neanche più”.

La regina intervenne, senza scomporsi in alcun modo, e la sua voce era vagamente rauca, come se mi fosse giunta attraverso la cornetta di un telefono. “Non è un rapimento, signor —-, io sono qui di mia spontanea volontà, e la mia missione è liberare il Mezzogiorno d’Italia dai re e dagli usurpatori”.

Pronunciate da una regina, quelle parole mi persuasero definitivamente di star sognando, ma rivolsi a Malatesta uno sguardo supplichevole per raccapezzarmi sulla situazione in cui mi ero cacciato. “Si fidi”, ripeté lui per la seconda volta in poche ore, e il suo tono era a metà fra la complicità e l’ironia. “Piuttosto, non vuole mostrarci la sua Macchina del Tempo e illustrarcene il funzionamento?”

Come Lei sicuramente sa, mio caro amico, parlare di scienza è uno dei miei più grandi diletti, e descrivere le mie invenzioni mi inorgoglisce al punto che potrei tenere dissertazioni di intere giornate se nessuno mi fermasse, ma questa volta fui breve: se stavo sognando, sprecare il fiato mi pareva superfluo, e se invece ero sveglio volevo andare in fondo a quella storia per vederci più chiaro… o più semplicemente il viaggio nel tempo mi attirava ancor più della sua fredda teoria. In pochi istanti condussi i due nel mio laboratorio e gli spiegai che oltre alle tre dimensioni più generalmente note ne esiste un’altra, che siamo avvezzi a chiamare tempo, accennando inoltre brevemente a tutto quanto abbiamo potuto approfondire insieme con Lei e con gli altri convitati non più di due settimane fa nel fumoir di casa mia.

Un po’ per la brevità, un po’ per il mio stato di confusione mentale, mi aspettavo che l’anarchico capisse a stento e che la signora non seguisse neanche i ragionamenti di base. Invece, appena ebbi finito di parlare lei chiese: “Allora nella pratica questo veicolo può viaggiare anche nelle altre tre dimensioni?” Oltre alla voce roca, aveva anche la erre moscia e un forte accento tedesco.

“In principio sì”, risposi ammirato dalla perspicacia di una donna, per giunta così giovane e avvenente, “ma finora non ci ho mai provato”.

“E come si inseriscono le coordinate?”

Le indicai i comandi sulla plancia, e come se non avesse mai fatto altro nella vita, lei girò rapidamente la manopola finché le lancette del quadrante, che fino a quel giorno non avevo mai spostato, non indicarono una posizione che la donna doveva aver memorizzato in precedenza e che a me parve plausibile: 41 gradi nord, 14 est, altitudine mille metri sul livello del mare. Poi, senza proferir parola, si sedette sulla poltroncina da teatro e lanciò un’occhiata a Malatesta per invitarlo ad accomodarsi al posto dei passeggeri accanto a lei.

Ricordando che il tè era ancora sul tavolo ad aspettarci, corsi in sala da pranzo per infilare qualche panino imbottito nello zaino e ne approfittai per afferrare anche la macchina fotografica. Fu allora che Lei arrivò a farmi visita, incontrandomi nel fumoir. Ma non potevo fare attendere oltre i miei compagni, ed ero impaziente di mettermi in viaggio, così La salutai di sfuggita, sicuro, come Le dissi, che L’avrei raggiunta di lì a mezz’ora. Se i miei calcoli non sono errati, la Macchina del Tempo tornerà all’orario convenuto: io non potrò esserci, e dal racconto che segue potrà capire perché.

Dopo averLa salutata tornai di corsa nel laboratorio e mi sistemai subito sul sedile del guidatore. Assicuratomi che i passeggeri fossero ben legati alle loro poltroncine, tirai indietro le leve di quarzo, aspettandomi di vedere, come negli altri viaggi, i segni del tempo che scorre a indicare lo spostamento lungo la quarta dimensione.

Invece stavolta, forse a causa del movimento spaziale aggiuntivo, la Macchina fu avvolta da una luce bianca e accecante e una forte corrente d’aria ci scaraventò quasi giù dalle nostre sedie, costringendoci ad aggrapparci alle sbarre laterali del veicolo. Poi la macchina prese a salire, infrangendo, mi parve, il tetto della serra, e io mi rallegrai di aver riparato il pezzo danneggiato dai Morlock prima di rimettermi in viaggio.

Lanciai un’occhiata al quadrante del tempo: eravamo già nel ’77, e il mese di aprile sarebbe giunto di lì a qualche secondo. Rallentai la marcia, augurandomi di non trovarmi inglobato all’interno di una montagna, e lo spettacolo che si materializzò davanti ai nostri occhi mi lasciò di stucco: eravamo sospesi sopra un paesaggio di candide vette innevate e laghi di montagna, e sotto di noi si estendevano a perdita d’occhio foreste e pascoli intervallati qua e là da paeselli medievali fatti di casette in mattoni grigiastri arroccate sui colli sparpagliati nella valle. Visto fuori dal tempo, era un paesaggio idilliaco, e solo quando poi ci fermammo capii dall’aria desolata degli edifici e dei loro abitanti perché fosse da lì che doveva partire la rivoluzione. “Che giorno per la precisione?” chiesi ai miei passeggeri.

“Domenica otto aprile”, rispose la signora all’istante, senza curarsi delle ciocche di capelli strappate dal vento al suo chignon. Dopo pochi istanti arrestai la corsa: era la mattina dell’otto aprile, e ci ritrovammo in riva a uno dei laghetti d’alta montagna che avevamo poc’anzi osservato dal nostro punto d’osservazione atemporale. Alle nostre spalle si ergeva un borgo contadino, e dal sentiero che menava verso la cima sentimmo giungere un canto.

Su leviamo alta la fronte

o curvati dal lavoro!

Sovra il culmine del monte

splende il sol de l’avvenir!

Poi oltre la cresta spuntò una bandiera rossa e nera e subito dopo avvistammo un gruppo di cappelli decorati con coccarde dello stesso colore. Erano gli Internazionalisti, gli amici di Malatesta, ed erano arrivati in paese per annunciare l’avvento della rivoluzione sociale!

Con l’aiuto del mio compagno, nascosi la Macchina del Tempo dietro un cespuglio mentre la regina tirava fuori dal suo borsone un grezzo mantello da pastore e vi appuntava una spilla in tutto simile alle coccarde degli Internazionalisti.

Quando vi giungemmo, nel paesino regnava già l’agitazione. Superate le catapecchie che costeggiavano i margini del villaggio, lungo la più dignitosa strada principale gli scuri sormontati da frontoni neoclassici erano sbarrati, e lo slargo antistante la chiesa e il municipio era invaso da una calca di pezzenti che attorniava le fiamme di un falò appena acceso. Dal balcone sulla facciata del Palazzo del Comune, giovani di non più di vent’anni con una sciarpa rossa al collo scaraventavano nel fuoco grossi faldoni di carte ingiallite. A ogni lancio la folla esultava.

Sembrava che di noi non ci fosse bisogno, e forse il mio compagno scorse l’incredulità nei miei occhi oppure mi lesse ancora una volta nel pensiero. “Uno spettacolo emozionante, non è vero? Ad assistere soltanto a questa scena si potrebbe credere che sia scoppiata la rivoluzione. Peccato che noi fossimo soltanto in ventisei, e che nei paesi qui intorno si stiano schierando or ora ben dodicimila soldati, decisi a impedirci a ogni costo di riparare agli errori della Storia”.

“Dodicimila soldati? Se stavolta crede di averla vinta più facilmente contro una simile armata, in quella sacca deve avere un ordigno davvero micidiale”.

“Oh, be’, sì, per esserlo lo è: per quanto piccolo e compatto, esso riesce a inviare un potente fascio di energia a qualsiasi distanza, senza la minima dispersione. Ma le istruzioni per costruirlo sono facili da recuperare, nel nostro tempo, e non è in questa sacca la mia arma segreta. Molto più della potenza di fuoco potrà fare la persuasione, seppure sottilmente manipolata…” l’anarchico indicò con un cenno della testa Maria Sofia, che avanzava verso il centro della piazza pochi passi davanti a noi e che i paesani si giravano a fissare ammutoliti, come chiedendosi in quale dipinto avessero già visto quel volto.

Forse sospinta dall’emozione del ritorno, la nobildonna ci distanziava sempre di più. Approfittai della sua lontananza per esprimere un dubbio senza offendere i suoi sentimenti. “Ma non crede”, sussurrai all’italiano, “che una regina, per quanto mossa dalle migliori intenzioni, difficilmente aiuterà la causa della sua idea, che vuole abbattere re e potenti?”

“Sofia è stata regina per poco più di un anno, dal maggio del ’59 agli inizi del ’61, dopodiché ha dovuto abbandonare per sempre il suo regno, che non ha mai smesso di rimpiangere”. Osservai la gran dama che incedeva dignitosa tra la folla, il portamento elegante nonostante la cappa di lana grezza da bifolco, e mi meravigliai della sua pelle liscia e della chioma luminosa – se quel che aveva detto il mio compagno era vero, quella donna doveva essere più vecchia di me, eppure era radiosa come le giovani dive del cinematografo. L’anarchico proseguì: “Nel ’77 non l’avevamo ancora rintracciata, e da quando finalmente l’abbiamo potuta convertire non c’è stata più occasione di mettere a frutto le sue potenzialità”.

Il linguaggio di Malatesta era oscuro, e stavo per interrogarlo sui dettagli di quella “conversione” quando mi distrasse lo strano comportamento della folla, che si apriva intorno a noi e restava a bocca aperta nel vederci passare.

“Proprio come immaginavo”, disse il mio compagno, osservando gli occhi sbarrati dei paesani, gli sguardi malarici, le guance scavate dalla malnutrizione: “la miseria sortisce un effetto deprimente, antirivoluzionario, ma per superare questo ostacolo è sufficiente un’icona, un simbolo, sempre che non diventi più importante della causa stessa. Ora mi scusi: sarà meglio che pensi al da fare”. E corse avanti, a confabulare con la regina, dopodiché, avendola fatta fermare a pochi metri dal porticato del Municipio, ristette per qualche istante ad armeggiare con i bottoni che questa aveva sul dorso per poi rimettersi in marcia e infilarsi direttamente nel grande ingresso assieme a lei. La calca mi si richiuse attorno, impedendomi di seguire i miei compagni all’interno.

Piuttosto che sgomitare in una marea umana di cui non capivo la lingua e in cui ero palesemente un elemento estraneo, decisi di risalire la scalinata della chiesa per osservare la scena dall’alto. Dall’altra parte del falò, nel centro esatto della piazza, si ergeva un cippo con una croce, alla quale era stata legata la bandiera rossa e nera che avevo visto poco prima sventolare sopra le teste degli insorti in marcia verso il villaggio. In piedi sopra il cippo, dritto e fiero con la sua coccarda appuntata al cappello, stava quello che avrei potuto credere il fratello minore di Malatesta, non fossi stato cosciente di aver viaggiato diciotto anni indietro nel tempo e di trovarmi dunque davanti l’anarchico stesso, ma all’età di ventitré anni.

Anche costui, difatti, aveva la barba folta e scura, seppure non lunga come quella del mio compagno, e anche dentro i suoi occhi parevano risplendere due tizzoni ardenti. Non capivo cosa dicesse, non credo nemmeno che parlasse in italiano, ma distinsi le parole “rivoluzione sociale” e al discorso che seguì gli astanti annuirono più volte, borbottando commenti e acclamando l’oratore. Una contadina si fece largo tra la folla e studiò il suo volto come per misurare la sua sincerità. Poi parlò, e alle sue frasi gli altri reagirono con mormorii di approvazione. Il giovane invece fece una risata beffarda e la sua risposta fu accolta da molti con uno sputo in terra o con una scrollata di spalle. In seguito mi dissero che alla richiesta della donna di occuparsi della ripartizione delle terre lui aveva risposto: “I fucili e le scuri ve li avimo dato, i curtelli li avite. Si vulite, facite, sinò ve futtite!” E pur comprendendo che la banda voleva ispirare la rivoluzione senza comandarla, accantonai qualunque stupore potessi aver nutrito in precedenza riguardo al suo fallimento. Quale insurrezione può avere successo, mi chiesi, se i suoi ispiratori non godono della fiducia delle masse? Allora cominciai a comprendere i discorsi di Malatesta sull’arma della persuasione.

Dopo lo scambio di battute fra il giovane anarchico e la contadina, ebbi l’impressione che i presenti iniziassero a disperdersi, ma proprio allora dal Municipio accorse un uomo sulla trentina occhialuto e allampanato che confabulò per un minuto col giovane oratore e poi lanciò un richiamo verso il Palazzo del Comune. Dal portone principale uscì allora Maria Sofia, fiera e sempre imperturbabile, e ancora una volta la folla si aprì lasciandola passare con un mormorio diffuso. Ormai molti l’avevano riconosciuta, soprattutto i più anziani, e da più parti sentii sussurrare le parole “’a regina”. Poi la donna parlò e sulla piazza calò il silenzio: la ascoltavano ipnotizzati come se in cima al cippo con la bandiera rossa e nera fosse appena comparsa la Madonna.

Non so che cosa disse con quella sua strana voce roca, ma l’ultima parola che pronunciò, scandendo bene le sillabe, fu “anarchia!” e le grida esultanti dei contadini, che fino alla sua apparizione avevano accolto il dono della Libertà con alquanta freddezza, mi emozionarono al punto che presi a urlare assieme a loro, e ricambiai gli abbracci di individui che solo con esitazione avrei avvicinato se li avessi incontrati in condizioni normali, nei pascoli del Dorset o della Cornovaglia.

Malatesta mi raggiunse fuori nella piazza. “Qui il nostro lavoro è finito: andiamo a rifocillarci, la presento agli altri!” Era raggiante. Trovammo gli Internazionalisti, ventisei in tutto come mi aveva già annunciato il mio amico, non più vecchi di quarant’anni e non più giovani di diciannove, che festeggiavano nell’unica taverna del paese.

Come c’era da aspettarsi, ci subissarono di domande e dovemmo spiegare i come e soprattutto i quando del nostro viaggio, ma alla fine ci fu concessa una tregua e io ebbi il tempo di togliermi alcune curiosità sull’unica donna della compagnia.

Che la guerriglia e le rivoluzioni non fossero appannaggio del genere maschile mi era ben noto, e ricordavo che tanto alla Comune di Parigi quanto alle insurrezioni che avevano scosso l’Europa per tutto il secolo avevano contribuito donne istruite e coraggiose come Louise Michel o Vera Zasuli. Per non parlare delle suffragette, che nell’Inghilterra della nostra epoca terrorizzano la gente perbene rivendicando il voto per le donne e altri diritti, a sentir loro universali. Ma che una regina fosse disposta, al solo scopo di ritornare nel suo paese adottivo, a rinunciare a tutti i suoi poteri e a piombare nel bel mezzo di una ribellione per sostenere la causa anarchica, mi pareva incredibile e non riuscivo a trovare nessuna spiegazione.

“Che cos’è una regina”, mi disse Malatesta, “se non una macchina governata da regole note e modificabili? Basta conoscere quelle regole per cambiarle e trasformare un avversario nel nostro più fido alleato”. Vedendomi interdetto, il mio compagno rifletté per un momento, poi aggiunse: “Certo saprà che da più di un secolo i sovrani e gli aristocratici sono stati sostituiti da automi per mantenere l’ordine!”

“No… io… non ne sapevo niente”, ammisi, chiedendomi come avessero fatto cent’anni prima a rimpiazzare le famiglie regnanti con automi tanto complessi da risultare verosimili. La tecnologia, dovetti riconoscere pensando alle macchine di Leonardo da Vinci o ai fuochi d’artificio della Dinastia Song, non ha avuto origine nella mia epoca, né nel mio paese.

“Dopo la Rivoluzione francese i grandi finanzieri internazionali, i Rothschild e i loro amici illuminati, avevano bisogno di quiete per rimettere in sesto i loro affari, il loro mondo. Così fecero un primo tentativo con Napoleone, ma come si sa quello gli sfuggì di mano. I primi risultati affidabili hanno cominciato a ottenerli nel ’15, quando hanno impiantato sui troni di tutta Europa le versioni stabili dei loro androidi. Il Congresso di Vienna non è stato altro che questo: mentre nel Palazzo della Ballhausplatz le macchine facevano sfoggio delle loro avanzatissime capacità oratorie, i banchieri e i massoni stappavano spumante assieme ai tecnici e agli inventori nel foyer al piano terra.

“Solo che per forza di cose ogni tanto questi sovrani meccanici devono essere spodestati anche se si sono dimostrati perfetti per ingraziarsi il popolo, ché è questa la loro funzione primaria. Quando in Francia e in Inghilterra hanno deciso che l’Italia andava unificata, l’ovvia conclusione sarebbe stata che Maria Sofia e il suo regale consorte venissero disattivati. Li avrebbero rimessi in funzione ogni tanto: a un ricevimento qua, a un’opera lirica là, giusto per fare un po’ di scena, come accade a tutti gli altri nobili decaduti nell’attesa che venga il momento di rottamarli”.

“Ora mi spiego quella sua voce inquietante: credevo avesse una tracheite acuta. Ma come avete fatto a recuperarla?”

“Ah, Sofia è un modello veramente stupefacente per la sua epoca”, sorrise Malatesta. “La Wittelsbach AG l’ha prodotta soltanto in due esemplari – lei, codice identificativo M50F14, e sua sorella Sissi, o meglio M51551. Ma il fatto è che queste macchine sono troppo avanzate: la ditta costruttrice le ha dotate di un pannello fotovoltaico d’emergenza che le riattiva nell’eventualità di un calo di tensione. Ha presente tutte le dame che svengono all’improvviso? La Wittelsbach AG ha pensato bene di evitare questo inconveniente e quindi i suoi androidi sono impossibili da spegnere.

“Per l’imperatrice Elisabetta non è un problema, dato che il suo impero sembra destinato a durare nei secoli… sempre se si esclude la rivoluzione sociale…”

“Invece Maria Sofia sarebbe dovuta restare in uno sgabuzzino…” conclusi io.

“Già. Alla fine hanno deciso di rinchiuderla in una villa alle porte di Parigi, e lì non è stato difficile avvicinarla, con la scusa di una riparazione all’impianto elettrico, e modificare le regole del suo sistema operativo”.

“Quindi il ritardo all’appuntamento a casa mia…” mormorai.

“Il dirigibile da Parigi ha avuto dei problemi al decollo”, spiegò Malatesta come per giustificarsi.

Così, mio caro amico, soddisfatto di quelle risposte e convinto più che mai che per fare avanzare le conoscenze umane si debba cercare negli angoli più impensati, trascorsi la serata in compagnia dei miei nuovi compagni d’avventura e tentai di scambiare qualche convenevole finanche con l’androide, che intratteneva gli arditi commensali con la grazia e la civetteria di una gran dama progettata per sedurre. Nel riscrivere i comandi che governano le sue valvole e i suoi ingranaggi, gli anarchici del nostro tempo avevano pensato bene di conservare intatta la sua natura più intima, la sua arma più potente.

Ora che, grazie alla perizia di Malatesta e dei suoi compagni, Maria Sofia è passata dalla loro parte, i contadini dell’Italia meridionale riporranno finalmente fiducia in questa guerra ai soprusi, e in queste terre remote sboccerà il germoglio della Libertà.

Lo abbiamo visto quel giorno a Letino e l’indomani nel paese vicino sull’altra sponda del lago, quello dove mi trovo adesso. E quando spuntarono i primi battaglioni savoiardi i soldati del Sud passarono dalla nostra parte non appena videro Maria Sofia cavalcare in testa all’armata dei pezzenti.

Ogni giorno diventiamo più numerosi, e le autorità cedono il comando non appena ci avviciniamo. Io ho deciso di restare qui a combattere questa lotta fino in fondo, poiché credo che questa sia la battaglia decisiva per redimere l’Umanità.

Per inviarLe questo messaggio ho dovuto, naturalmente, sacrificare la Macchina del Tempo. Lo faccio di buon grado: semmai le conseguenze di questa mia decisione si rivelassero nefaste, Lei già lo saprebbe e potrebbe decidere di tornare indietro nel tempo a salvarmi. Ma se la promessa di un mondo migliore si avvererà, come io credo, allora non avrò più bisogno di un mezzo per sottrarmi al mio destino e alla mia triste epoca.

Le auguro ogni bene e La saluto con il mio più sincero affetto.

Il suo —-

***

“La firma è illeggibile”, conclude Georgie. “Non sapremo mai chi ha spedito questa lettera e a chi volesse recapitarla”.

Mary getta una manciata di infiorescenze bianche essiccate nell’acqua che bolle sulla cucina a legna. “E quindi quel coso che è comparso in veranda sarebbe una macchina del tempo?”

“Ovvio che è tutta una balla: sempre ammesso che si possa fare, come vuoi che qualcuno si metta a costruire macchine del tempo nel ’95? Dove li trova i pezzi? Non c’è più neanche un’industria funzionante e le miniere sono tutte abbandonate…”

La ragazza affonda un cucchiaino annerito in un vaso pieno di miele grezzo e lo trasferisce nella tazza incrinata, girando la tisana sovrappensiero per quella che a Georgie pare un’eternità. “Hai mai sentito parlare di questa insurrezione anarchica? Dov’è che sarebbe stata? In Italia? Tu te lo ricordi dove si trova l’Italia?”

“Verso sud, sul Mediterraneo. Tanto ormai da quelle parti non ci sarà più niente”.

“È laggiù che ci sono state le prime esplosioni, non è vero?” chiede Mary massaggiandosi le tempie.

“E come faccio a saperlo? A quell’epoca ero poco più che un poppante…” Georgie fa per alzarsi, poi si gira verso la sua amica: “Vado a vedere come si smonta quell’arnese: la vuoi una piastra d’ottone per chiudere quella falla nel tetto della tua stanza?”