di Dziga Cacace

Non so se rendo la non-idea

Carmelo Bene

288 — Grease di Anonimo Genio del Male, USA 1978

288 — Grease di Anonimo Genio del Male, USA 1978

Il film passa su Italia1 e io ho di nuovo nove anni, come quel pomeriggio d’estate di ventitré anni fa, a Santa Margherita, con la mamma e mia sorella Francesca, quando mi sentii in sintonia cosmica coi miei coetanei di tutto il mondo. Nove anni come l’età mentale media dello spettatore americano che ha sancito il successo clamoroso di questa splendida pappa iperzuccherata e nostalgica. Siamo alla Rydell High School, nel lontano 1959, dopo la Corea ma prima di diritti civili, contestazione, droghe, espansione della coscienza e tutte le altre brutte cose che hanno rischiato di far diventare l’America una nazione civile. Alla Rydell si amoreggia, si balla, si fa sport, ci si diverte e mai, dico mai, sembra che si studi. L’anno scolastico dura meno di due ore ed è già tempo d’estate. I protagonisti sono tutti dei clamorosi coglioni, assolutamente improponibili come teen-agers, anche se fossero stati bocciati cinque volte. Del resto, al momento delle riprese, Travolta aveva 24 anni, la Newton-John 30 e l’attrice che interpreta Rizzo addirittura 34! Vabbeh, sottilizziamo? Grease è kitsch, volgare, dolciastro e poco credibile. Ma è un capolavoro di manipolazione intellettuale capace di catapultarti in uno stato di edenico torpore, dove accetti tutto: schermaglie amorose, pettine e brillantina, equivoci, ripicche, lotte tra bande, gare di macchine, sfide di ballo e addirittura il cattivo butterato. Il sesso è solo sfiorato, mai esplicito: se ne parlerà a fine scuola, da adulti. E ancora: le bande con la divisa (Pink Ladies e T-Birds), la squadra di football, le sfide alla Gioventù bruciata con le macchine pimped, le pon-pon girls, il party col ballo di fine anno, i professori sentimentali e amiconi, i sogni di gloria e tutto senza che si veda mai un nero, si parli di lavoro o politica, si debba rendere conto alla famiglia (Danny Zuko/Travolta: “Non mi piacciono i genitori”). Ci avete mai pensato? Grease è senza cervello, ma soprattutto è Senza famiglia!

E del resto i genitori dovrebbero avere pochi anni più degli attori che interpretano i protagonisti. Un po’ Animal House (ma senza anarchia e volgarità liberatoria), un po’ Happy Days (ma con un pizzico di sesso e ironia in più), un po’ American Graffiti (ma solo come ambientazione, senza alcuna implicazione psicologica e quel senso ineluttabile di fine dell’innocenza), Grease è un capolavoro perché ingiudicabile e indiscutibile: è un cartone animato, come premesso dai titoli di testa, ma è uno splendido cartone animato dalla trama infantile inappuntabile. La colonna sonora gioca col rock e col pop delle origini, con sorprendente capacità mimetica, e se non avete mai ballato alle feste delle medie I Got Chills io vi compiango, cari miei. Le caratterizzazioni sono precise, prevedibili e rispettate con puntualità svizzera (la preppie Sandy, il ribelle dal cuore d’oro Danny, la ragazza facile Rizzo, il nerd Eugene, etc.) e la regia di Randal Kleiser (mai più sentito se non per altre fiabe, tra cui Laguna blu, pedo-vaccata con la recidiva Brooke Shields) gestisce un maestoso cinemascope, impreziosito da una fotografia che gioca con tutti i colori del pop, specialmente quelli tranquillizzanti e pastellati. Anche se un neurone (quello ribelle) mi dice “atroce e ricattatorio”, l’altro neurone, quello conformista, reazionario, nostalgico e assuefatto, esulta: Grease è perfetto. Purtroppo. (Diretta su Italia1; 4/6/02)

290 — Chi lo sa? di un Jacques Rivette stracciacoglioni, Francia 2001

290 — Chi lo sa? di un Jacques Rivette stracciacoglioni, Francia 2001

Una compagnia teatrale italiana in trasferta a Parigi. La prima attrice, Sonia, legata al regista Ugo (Castellitto) ritrova un vecchio amore. Ugo, a sua volta, cercando un testo originale di Goldoni, s’imbatte in una splendida fanciulla che prima lo aiuta nella ricerca poi lo trascina in un gioco di seduzione. Con altri personaggi di contorno si anima un intreccio affettuoso, di complicità, tradimenti, bugie. Ma la lieta fine riporta la serenità in quello che ormai è diventato (sembra) un gruppo di amici sul palcoscenico della vita, perché siamo attori di teatro, attori nobili, noi, e bla bla, e qui e là, “Beffardo!”… mavaffanculo, va’. Messo in scena con calma e cura, senza nessuna “voglia” linguistica, Chi lo sa? è uno di quei film francesi (come Parole parole parole o Il gusto degli altri, seppur con caratterizzazioni narrative ed esiti molto diversi), dove vediamo la capacità combinatoria in un gruppo di uomini e donne, alimentata da amore, sesso e gelosia. Ma Chi lo sa? dura due ore e quaranta e chi lo sa perché, senza alcuna necessità ed è presto una epocale fricassea di coglioni: la durata non aiuta la crescita dei personaggi, non aggiunge episodi, non arricchisce di particolari né dilata una qualche tensione. Boh. Ne esiste addirittura una versione da 4 ore che (forse) ha senso: paradossalmente se un film diventa oceanico, allora hai la sensazione di entrare veramente nella vita dei personaggi (vedi La maman et la putain). Invece così sembra solo venuto lungo in maniera maldestra: Chi lo sa? è un bambino col capoccione, un Brunetta ammalato di gigantismo, dove il balletto dei personaggi potrebbe essere amministrato con molta più economia e brio. Mentre lo vedevo pensavo a un mio incontro con il montatore: lo prenderei per i capelli e, dopo avergli mostrato le qualità secanti di una mannaia, lo trascinerei in sala di montaggio con l’imperativo di togliermi un’ora di film, grazie. Bravo Castellitto, niente di che l’attrice che impersona Sonia (non ho voglia di andare a cercarmi il nome) e carinissima quella che è Dominique. C’è un’idea riuscita (un duello a suon di vodka) ma è un po’ pochino. In sala neanche dieci persone. (Cinema Colosseo, Milano; 10/6/02)

291 — Il grande uno rosso del vecchio e giovanissimo Samuel Fuller, USA 1980

291 — Il grande uno rosso del vecchio e giovanissimo Samuel Fuller, USA 1980

A Milano è scoppiato il caldo e torno a casa troppo tardi per uscire di nuovo e andare al cinema a godermi quella deliziosa aria condizionata da refrigeratore. Barbara attende implacabile l’ennesima puntata in replica di E.R. e mi concede un “film veloce”. Non faccio polemica sulla discutibilità del requisito, ma Il grande uno rosso è lungo quanto basta e accetta di vederlo, nonostante detesti cordialmente i film di guerra. È l’ultimo film importante di Sam Fuller (dopo farà solo piccoli film con scarsa distribuzione) che suggella la sua carriera di regista raccontando più o meno com’è iniziata la sua vita di guerriero e di narratore. Ci porta in prima persona sui fronti africani ed europei del secondo conflitto mondiale con una compagnia di fanteria dell’esercito statunitense. Del contingente iniziale, agli ordini del Sergente (un Lee Marvin dalla faccia di cuoio), rimangono solo quattro superstiti — tra cui Luke Skywalker! —, la cui più grande vittoria bellica è quella di essere sopravvissuti alla carneficina. Amici e nemici vanno e vengono, ci si fa poche domande, si sprecano pochi sentimenti: l’importante è arrivare in fondo. Il film parte con qualche esitazione (alcuni dialoghi poco brillanti o la stessa frase ripetuta, su fronti opposti, da Lee Marvin e da un comandante tedesco a proposito della differenza tra assassinio e uccisione). Poi la narrazione (affettuosa, impetuosa, ricca di ricordi) prende il sopravvento, il ritmo incalza: Africa, Sicilia, Normandia, Ardenne, i campi di sterminio. Il grande uno rosso avanza con la fanteria, sempre in prima linea, sulla linea calda del fuoco, con quattro ragazzini che si fanno uomini sotto lo sguardo duro e paterno di Lee Marvin. Aneddoti, eventi straordinari, nascite e morti, battaglie dove si mescolano eroismo e fortuna, vigliaccheria e stupidità. Fuller non parla di guerra, ma di uomini e dei loro sentimenti reciproci. Film bello, non eccezionale, ma coinvolgente, ben narrato, generoso, umanissimo. Averne. (Vhs da Tele+; 18/6/02)

292 — Spider-Man dell’addomesticato Sam Raimi, Usa 2002

292 — Spider-Man dell’addomesticato Sam Raimi, Usa 2002

Questa volta non siamo tra amici: il vecchio Sam si rivolge al più ampio pubblico possibile e le strizzate d’occhio cinefile sono subordinate al prodotto di massa. E si vede. Durante la visione mi sono chiesto più volte: dov’è Raimi? È tutto nell’ironia con cui illustra i maldestri tentativi di Peter Parker che prova a far funzionare le ragnatele che gli spuntano dai polsi oppure quando il protagonista progetta la sua splendida tuta, salvo poi presentarsi in scena con uno squallido pigiamino: due lampi che si confondono in un film molto prevedibile, come trama, sviluppo psicologico e anche apparato visivo. Le novità, il tocco registico, l’aggiornamento dal fumetto al cinema, sono tutte nel primo tempo. Avrà mica morsicato lui, il ragnetto radioattivo? Raimi adatta il sacro testo di Stan Lee alle scoperte sulla genetica, dà una spallatina ai militari USA — per cui lavora l’anima nera che diventerà Goblin — e fa flirtare Parker con l’idea di utilizzare i suoi super poteri per ottenere soldi, donne e potere. Ma questa inclinazione verso il lato oscuro dello status di supereroe dura poco e, come Parker, anche il film s’instrada nei tranquilli binari dell’ovvio, senza prendere più alcun rischio. Per essere un blockbuster Spider-Man non ha clamorose scene d’azione e quelle più interessanti erano già state tutte spese negli spot pubblicitari. L’unico sussulto del secondo tempo ci viene dato dall’apparizione di JJJ, il direttore del giornale dove lavora Parker (il Daily Bugle, con prime pagine tipo: “Gorby Out, Boris In”). Tutto il resto è noia. Il ritmo cala vertiginosamente, la storia d’amore è smielata e con finale perbenista, la lotta col cattivo segue i consueti canoni. E se di Raimi c’è poco, del fumetto originale c’è anche troppo, lasciando da parte la caratteristica che più lo rendeva interessante, cioè i continui turbamenti di Peter Parker, il primo supereroe complessato della storia della Marvel, qui invece senza alcun dubbio sul suo destino. Però queste cose me le ha dette Fabri, perché io non leggo un fumetto Marvel dal 1978, credo, quando in edicola si trovavano ancora le raccolte della Corno con tre giornaletti appiccicati e ricopertinati con un nuovo titolo, tipo Raccolta Supereroi. La critica ha difeso il film e, per evitare di parlare delle sue debolezze, lo ha definito “pop”, ma non c’è un granché per giustificare la definizione, se non la sudditanza psicologica che piglia i critici dopo che gli hanno offerto dieci cocktail, la cartellina stampa con la maschera da Uomo Ragno e altre facezie. Spider-Man intrattiene al livello zero, non è particolarmente colorato, ritmato o inventivo. C’è poca azione, la psicologia scompare una volta definiti i ruoli e anche lo humour latita. Willem Defoe ha la faccia perfetta per interpretare Goblin, anche troppo, ed eccede nelle smorfie e nelle risate da cattivo ed è pessimo l’espediente di farlo parlare con il suo doppio, una specie di angelo custode nero. E poi, mentre New York è bella, la supposta bona di turno Kirsten Dunst ha la faccia larga da orsetto lavatore che aveva anche a 12 anni in Intervista col vampiro e risulta erotica come una patata lessa. Tra i cameo si notano quello di Bruce Campbell, l’Ash de La casa, e di Robert Kerman, attore porno degli anni Settanta anche protagonista di Cannibal Holocaust (l’ho notato solo io; in tutto il mondo, intendo). Visto con Barbara e la Francesca di lei cognata (quasi), in una sala con la platea in salita. Comunque: provaci ancora, Sam. (Cinema Vip, Verbania Intra; 22/6/02)

293 — Rinfrescante, L’era glaciale di Chris Wedge, USA 2002

293 — Rinfrescante, L’era glaciale di Chris Wedge, USA 2002

Fa un caldo venezolano e in casa vantiamo 33 gradi notturni, tipo Mogadiscio: ci serve un film-ghiacciolo e ci buttiamo, senza grandi aspettative, su questo cartone animato. Che invece… Siamo in un tempo in cui l’uomo ancora non parla, si ciba di mammuth e deve difendersi dalle temibili tigri dai denti a sciabola. Ma la magia del cinema, invece, consente che parlino tutti gli animali; in più il rinoceronte è ancora corazzato e l’imbecille dodo non s’è ancora estinto. Di tutti gli animali protagonisti, l’unico che arriverà fino a noi è il bradipo, l’indolente, lentissimo mammifero con il corpo più sgraziato possibile. Gli stessi neanderthaliani evolveranno o saranno sterminati dai Sapiens (non so cos’abbia deciso la comunità scientifica, ma — per quanto l’esistenza di Bush faccia sospettare il contrario — l’uomo di Neanderthal è scomparso. O no? Boh). Syd e Manfred, strana coppia formata da bradipo petulante e mammuth sornione ma non pacificato, decidono di riportare a una tribù di uomini un loro cucciolo, un piccolo uomo ancora in fasce. A loro si aggiunge Diego, una ferocissima tigre dai denti a sciabola che in realtà ha piani diversi (trascinare la squadra in un’imboscata del suo branco e mangiarsi il mammuth e il bambino). Finirà bene: consegna eseguita col bimbo che emette i primi singulti linguistici (paradossale ma poetica ipotesi evoluzionistica) e trio di amici rinsaldato: l’unione fa la forza e lealtà, amicizia e generosità sono la base di ogni patto sociale. Messaggi semplici, lineari, forti, per un film che nella recente ondata di cinema d’animazione per bambini e adulti (e adulti bambini) si piazza tra quelli più infantili ma non meno divertenti, né ricchi di spunti e invenzioni. Ne L’era glaciale non ci sono momenti di stanca, il dialogo è brillante, le trovate spettacolari sono creative e molto divertenti. E poi c’è lo splendido personaggio di Scrat, un roditore che difende istericamente la sua ghianda per il lunghissimo inverno venturo: alleggerisce la vicenda e gli dà ritmo dal clamoroso incipit sino all’esilarante epilogo. Ottime le voci di Gullotta, Insegno e Bisio; bellissima colonna sonora di Randy Newman. Animazioni funzionali e disegno originale (non realistico, spigoloso ma armonico). Co-diretto da Carlos Saldanha, L’era glaciale è un bel film refrigerante, oh yeah. (Cinema Ducale, Milano; 24/6/02)

295 — Cast Away di un Robert Zemeckis in stato di grazia, USA 2000

295 — Cast Away di un Robert Zemeckis in stato di grazia, USA 2000

Pier me lo aveva detto: se entrerai nel film, se ti farai catturare, finirà che anche tu, come il protagonista, ti affezionerai a un pallone. La profezia m’era risultata oscura come una centuria di Nostradamus, ma — visto il film – aveva un senso eccome. Quando uscì, per altro, Cast Away mi aveva istintivamente respinto, anche perché il quasi contemporaneo Le verità nascoste, sempre dello stesso Zemeckis, m’era sembrato una bella cazzata. Però se passa su Tele+ son pure felice di ricredermi. È la storia di un uomo che lavora per la Federal Express e che fa della puntualità e della precisione della consegna la sua ragione di vita. Ma la vita non è solo recapitare un pacco e quando potrebbe accorgersene, arrivando in tempo all’appuntamento improcrastinabile (l’amore), ecco che accade l’imponderabile. Il cicciabomba Tom Hanks rimane coinvolto da una tempesta mentre vola sul Pacifico e naufraga su un’isola deserta, unico superstite. Un novello Robinson Crusoe che, a differenza dell’antenato letterario, non ha alcuna abilità materiale perché si affida alla tecnologia dalla nascita. Accendere un fuoco, catturare un pesce, trovarsi un riparo, confezionare degli abiti: io mi sarei lasciato morire d’inedia, al freddo e al gelo. Voi sapreste scoprire qual è il ciclo solare, come funzionano le maree, quando cominciano le piogge? Hanks sí, ci arriva, da irriducibile uomo dal multiforme ingegno che rimane attaccato alla vita come all’ultimo pacco della FedEx rimasto integro (non lo aprirà e rimarremo nel dubbio di cosa potesse contenere, magari qualcosa di utilissimo). Ma Hanks ha la sua morale. Resiste per parecchi anni e alla fine riesce a costruire una zattera con cui, complici le correnti che ha attentamente studiato, supera il rift che separa l’isolotto dall’oceano aperto. Potrebbe essere morte sicura, ma che vita è imprigionati in un’isola inospitale dove l’unico amico è un pallone da volley Wilson? Durante il disperato tentativo il pallone viene perso, simbolica rinuncia per tornare tra gli uomini, e il caso vuole che la zattera s’imbatta in una nave mercantile. Hanks tornerà a un mondo che lo ha dimenticato, ritenendolo morto. Cambierà vita anche lui, forse per il meglio. Cast Away trova un modo antico per parlarci delle ossessioni che più ci colpiscono nel terzo millennio: il tempo e i ritrovati tecnologici. La prima parte (lavoro, famiglia, incidente) è veloce ed esauriente e lascia presto spazio alla narrazione centrale, lunga e meditata. Niente musica, solo rumori e qualche occasionale soliloquio del protagonista, Hanks, tra oceano e rocce: cinema puro, narrazione per immagini che non annoia perché ha ritmo e sostanza, un po’ come accadeva nel bellissimo Duello nel Pacifico di Boorman. Si susseguono successi e sconfitte del naufrago che deve rinascere per sopravvivere. E infine c’è il ritorno a casa, ormai da elemento estraniato e rimosso, capace però — ancora una volta — di ripartire da capo. E anche qui Zemeckis si dimostra grandissimo, economico e puntuale: niente retorica, nessuna scena straziante, niente zucchero o musica enfatica. Ci lascia con un finale aperto, carico di speranza dove il cittadino Hanks ha una nuova frontiera da superare, quella della felicità. Film molto bello, con un attore protagonista di una bravura che ha quasi dell’assurdo. (Vhs da Tele+; 28/6/02)

297 — A mia sorella! dell’impunita cialtrona Catherine Breillat, Francia/Italia 2001

297 — A mia sorella! dell’impunita cialtrona Catherine Breillat, Francia/Italia 2001

A mia sorella! è quello che pensa Anaïs, la sorella brutta e cicciona che ottiene il suo primo rapporto esattamente come lo voleva, senza amore e senza riconoscenza. Infatti — anche se lo negherà — viene violentata. E invece quella vezzosa e gran figa della sorella Elena, quella lolita parecchio troietta per i suoi 15 anni, dal violentatore è stata uccisa, così come la madre. Anaïs ha la sua rivincita, col punto esclamativo: ha finalmente chiavato ed è viva. E io, spettatore incredulo di questa cazzata siderale, vorrei prendere una mazza chiodata e darla violentemente in faccia alla Breillat, Alla regista! col punto esclamativo anch’io e tanta forza vindice. Questa mestatrice che due anni fa aveva provato il colpo scandaloso con Romance (con Siffredi rigido, sai la novità) ci riprova con una storiellina nera di iniziazione sessuale e rivalità tra due sorelle, una bella e una brutta, con la prima che fa soffrire la seconda perché — ovviamente — ha fortuna con gli uomini. Pensa tu, alle volte, come siamo strani noi umani! Vabbeh: dopo 5 minuti di film le due incontrano un ragazzo e dopo 6 minuti Elena gli ha già messo la lingua in bocca e i due limonano come lumache bavose. Lui è l’italico Libero De Rienzo, abbastanza nullo e costretto a recitare col membro eretto, caratteristica che fa della Breillat evidentemente una autrice coraggiosa. La Breillat deve aver studiato sui manuali da 5 mila lire che si trovano in edicola: Diventa anche tu regista. Io non riesco a capacitarmi: con la scusa della pretesa intellettuale questa cialtrona maledetta licenzia film che fanno letteralmente ca-ga-re, senza costruzione e sviluppo, senza alcun approfondimento psicologico e con finali risibili, a chiudere vicende prive di trama. I personaggi sono scritti con rozzezza inimmaginabile e prevedibilità estrema, la sceneggiatura è elementare fino all’imbarazzo e povera di svisate che la coloriscano. In più metteteci anche una fotografia anonima e della musica scelta veramente col culo. Ma alla Breillat chi è che produce queste vaccate degne di una dodicenne, ritardata per giunta? Questa qui non ha alcuna categoria estetica di riferimento, non ha gusto, non sa raccontare e non sa cosa raccontare: ma stiamo scherzando? Due doverose parole sugli attori o presunti tali: Roxane Mesquida (Elena) è la classica macrognocca da infarto, niente da dire, e ci mostra capezzolate e pelo con generosità (e beh: se il film è d’autore si può, se no si tratta di porno ignorante da stigmatizzare con virulenza; e poi chissà mai che non ci scappi lo scandalo) e a De Rienzo non sarà parso vero che il fringe benefit della sua scadente prestazione attoriale sia consistito nello strusciarsi a questo bel fiore in boccio. Al contrario Anaïs sembra John Renbourn, sublime chitarrista dei Pentangle che già non era bello da uomo, figuriamoci innestato su un corpo obeso da donna. E il finale è un classico fermo immagine sul volto di questo mostro. Da incorniciare. Film allucinante, tanto che il precedente Romance, al confronto, sembra un capolavoro. Cara Breillat, sei una poverina e se t’incontro ti sputo in faccia con la rincorsa. (Vhs da Tele+; 2/4/02)

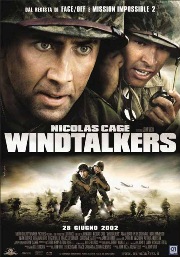

298 — Windtalkers dell’ormai penoso John Woo, USA 2002

298 — Windtalkers dell’ormai penoso John Woo, USA 2002

Barbara ha una serata femminista coi bonghi. Credo, non ho capito bene. E da maschio violento vado al cine a vedermi un bel film d’azione, a-ah! E invece l’ennesimo film di John Woo è patetico e straziante: Windtalkers è banalotto, semplicistico, didascalico, ripetitivo, fiacco e appesantito da un Nicholas Cage ormai caricaturale nella sua parte da eterno sofferente. In due parole, questo film è una vassoiata di merda. Ma andiamo con ordine: secondo conflitto mondiale; gli yankee hanno un metodo infallibile per fregare il controspionaggio giapponese: tutte le comunicazioni avvengono in lingua navajo, idioma di cui gli sporchi musi gialli non capiscono letteralmente un cazzo. Al soldato Cage — un passato da testa calda, qualche fantasma da esorcizzare, un orecchio col timpano spappolato: ‘na chiavica, insomma — viene affidata una matricola navajo, tanto ingenua e indifesa, quanto preziosa, al punto che se si rischiasse la cattura da parte dei giapponesi andrebbe uccisa subito. Ovviamente tra i due s’instaura un rapporto boss/matricola ricco d’ambiguità da parte di Cage che deve essere un angelo custode spietato. Tutto molto schematico e prevedibile e gli unici brividi (leggeri leggeri) si provano nelle scene di guerra salvo provare imbarazzo quando Woo si autocita e mette in scena per la centesima volta il consueto showdown con le pistole incrociate e piazzate davanti alla faccia, coi duellanti che si fissano e nessuno che spari. Il film ti passa, ma non accende alcuna scintilla, tra dialoghi asinini e una morale patriottarda scontata e poco coinvolgente. Qualche critico, di ottusità degna di interesse antropologico, ha difeso il film, ma perlopiù (anche in America) Windtalkers ha avuto pessime accoglienze e nei cinema non se l’è cagato nessuno. La cosa che mi sembra più grave — cioè senza via d’uscita — è che certe banalità narrative o alcune schematizzazioni che piagavano anche i precedenti film di Woo, là erano veniali perché accessorie a film basati sull’azione pura. Ma il sospetto che s’insinuava quando l’invenzione scenica non bastava a reggere la baracca, qui diventa atroce conferma. Appena Woo sfiora temi che vorrebbe “alti” diventa la parodia di un eremita orientale, di quelli che parlano lentamente con una risibile pronuncia ed espongono ovvietà strazianti, da barzelletta. Nel micidiale mix affiora poi anche una contradditoria tensione razzista. Una vera porcata di film. (Cinema Ducale, Milano; 4/7/02)

299 — Blow Out del miglior Brian De Palma, USA 1981

299 — Blow Out del miglior Brian De Palma, USA 1981

John Travolta è un tecnico del suono il cui grande problema professionale è trovare l’urlo giusto per un horror di serie B. Frustrato da ricerche infruttuose, una sera, casualmente, registra il rumore di un incidente automobilistico che capita a un importante uomo politico. La macchina vola in un fiume e ne esce una donna. Sembra tutto poco chiaro anche perché sull’incidente si tenta subito di stendere un velo, negando la presenza della testimone coinvolta. Travolta scopre l’assassinio e pure l’assassino, aiutato dalla donna che diventerà l’ennesima vittima del complotto. Ma a De Palma importa fino a un certo punto fornire motivazioni all’intrigo politico (ricorda l’incidente di Ted Kennedy e siamo in piena sindrome da Watergate: è lo spettatore a speculare sull’accaduto), a lui piace giocare coi materiali del cinema, con le immagini in movimento, col sonoro, svelando i trucchi del montaggio e utilizzandoli come trucchi per la detection (per esempio il montaggio audio-video che conferma la presenza di uno sparo precedente all’esplosione della gomma della macchina che finirà in acqua). Come una fotografia rivelava un particolare in Blow Up, qui sono i suoni che rivelano la dinamica dell’attentato. Travolta è simpatico, Nancy Allen idem, seppur relegata a un ruolo difficile, quello dell’oca che si ostina a non credere a ciò che Travolta vuol farle capire. E come in tutti i giochini che devono tornare, anche il protagonista troverà l’urlo giusto, magari nella maniera più inaspettata, ennesima beffa della regia sul cortocircuito tra realtà e finzione (tutto Blow Out è in realtà un esercizio sulla verità e sulla finzione, metacinema messo in scena per divertire e, volendo, per ragionare sul potere mistificatore delle immagini, dei suoni e, perché no, dei ruoli sociali). Film riuscito, girato benissimo, ricco di trovate, fotograficamente scintillante. I primi minuti sono una presa per il culo del Carpenter di Halloween (o omaggio mascherato da presa per il culo, fate un po’ voi), ma c’è anche spazio per l’autoironia (Carrie) e i consueti omaggi al cinema di papà (Hitchcock) e dei cugini alla lontana (Antonioni). Il formato panoramico è sfruttato fino in fondo (anche col caratteristico split-screen) e Pino Donaggio confeziona una colonna sonora alla Herrmann. E bravo De Palma, questo adorabile giocherellone che m’ha commosso con Carlito’s Way e inorridito con Vittime di guerra. La storia non “chiude” (come sarebbe lecito aspettarsi) ma è inquietante proprio per questo motivo, perché la verità non esiste. Evviva. (Vhs da Tele+; 4/7/02)

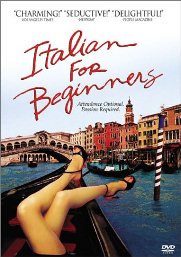

300 — Italiano per principianti della poetica Lone Scherfig, Danimarca 2000

300 — Italiano per principianti della poetica Lone Scherfig, Danimarca 2000

I miei e Pier Paolo me lo dicon da un po’ e allora io vado a vedermi questo Dogma 12 che resiste in sala da almeno tre mesi. Orso d’argento a Berlino 2001, ne ricordo un’accoglienza critica discreta, senza particolari entusiasmi. Però io so che questi film mi fanno godere e a visione ultimata confermo, ancora bagnato per l’orgasmo provato. La veste produttiva del Dogma, qui contraddetta molte volte (come avviene sempre), dà una patina di verità a un racconto classico di conflitto e risoluzione di un gruppo di persone. Andreas, fresco vedovo, è il parroco supplente in una chiesa vicino allo stadio di Copenaghen. Pochi giorni e conosce il timido e impotente portiere d’albergo Jorgen Mortensen, l’intrattabile suo carissimo amico Halvfinn, la dolce parrucchiera Karen, l’imbranata pasticciera Olympia. Tutti questi personaggi ruotano intorno a un corso per principianti dove s’impara l’italiano. C’è la consueta galleria di sfighe (alcolismo, rapporti coi genitori, lavoro, difficoltà relazionali e/o sessuali) ma da Copenaghen a Venezia l’amore troverà la sua strada, magari su un materasso in una calle nascosta. Italiano per principianti colpisce per la serenità del racconto e per lo sguardo complice e tenero: la cinepresa digitale fotografa le emozioni dei volti, le scintille di passione, i sottili e profondi gesti d’amore. È un film all’apparenza povero, in realtà ricchissimo di cenni psicologici, attento alle sfumature sul serio, mica come l’ultimo Rivette. In quanti film, se non in questi straordinari e semplicissimi Dogma danesi, trovi un rabbioso ristoratore fanatico della Juve, una parrucchiera eroticissima che fa lo shampoo come se facesse l’amore, una pasticciera pasticciona che scrive come una bambina. E poi come non emozionarsi di fronte alla confessione d’amore di Jorgen, bonaccione che si dichiara in danese all’italiana Giulia, pensando che lei non possa capirlo. Come tutti i personaggi di questa commedia agrodolce, Giulia ha capito perfettamente. Forse il danese non lo parla bene (infatti non ha mai pronunciato una parola, altro che in italiano), ma i sentimenti (e anche un po’ di lingua) li intende da dio. Ottimo film, che dà pace ed emozioni e parte dall’elaborazione del lutto per arrivare alla felicità condivisa. Mi ha pianto a lungo l’occhio sinistro (è sensibile solo lui, il destro no, chissà perché). Visto con leggero taglio del quadro in basso: comincio a pensare che sia una malattia professionale dei proiezionisti. Andreas è interpretato da Anders W. Berthelsen, lo stesso che avevo amato in Mifune. C’è del genio in Danimarca. (Cinema Arcobaleno, Milano; 5/7/02)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua — 24)