ovvero:

DAVID FOSTER WALLACE È UNA PIETRA D’INCIAMPO PER GEORGE STEINER?

di Girolamo De Michele

Questo testo è stato pubblicato col titolo “Quel progetto infinito” sulla Nuova rivista LETTERARIA diretta da Stefano Tassinari, che prosegue con un nuovo editore il lavoro della precedente LETTERARIA. La frase del titolo è tratta dal racconto di David Foster Wallace Il suicidio come una specie di presente (in Brevi interviste con uomini schifosi, 1999).

In una intervista concessa a Odifreddi (“Quando studiavo con Enrico Fermi”, qui), George Steiner ha apparentato la matematica e filosofia analitica al gioco degli scacchi – «un inesauribile passatempo, ma niente più»: «sono le grandi inutilità che produce Homo Ludens, l’uomo che gioca. […] A nessun essere umano che si sia trovato in un momento di angoscia, di bisogno, di gioia, di malattia o di estasi è mai fregato niente della filosofia analitica. Sono Hegel, o Nietzsche, o Marx, i filosofi i cui libri si trovano in tasca di quelli che si fanno ammazzare: non certo Carnap, o Hempel, o Kripke!»

È in qualche modo triste che persino una delle menti più lucide degli ultimi decenni cada nel vecchio pregiudizio umanistico (hegeliano) che vede la matematica come una sorta di sub-sapere: lo stesso pregiudizio (crociano) che porta alcuni critici letterari italiani a negare lo statuto di intellettuale a Paolo Giordano, come se la comprensione fisico-matematica del reale di cui è capace Giordano è capace fosse irrilevante. Steiner, che ha personalmente conosciuto Kurt Gödel, attribuisce al Teorema d’Incompletezza il valore di «un’ottima metafora di molte cose, compresa la vita stessa»: il limite del critico sembra l’incapacità di attribuire alle strutture logico-matematiche uno statuto ontologico “duro”, ossia concreto.

(La questione della realtà degli enti matematici è aperta sin dalla sua ri-fondazione ad opera di Platone: e, per ragioni che esporrò alla fine, l’ironia platonica sembra essere la più sensata via d’uscita a una questione che non si lascia risolvere nella prassi discorsiva).

Eppure, quando il corpo di David Foster Wallace è stato trovato appeso al cappio, nelle sue tasche — metaforicamente — non c’erano Hegel o Nietzsche, ma Gödel e Wittgenstein. Diciamola meglio: DFW ha vuotato le proprie tasche nell’intervista a Laura Miller del 1996 (qui), elencando anche alcuni testi filosofici — L’Apologia di Socrate, Schopenhauer, James — che, accanto a Carver, Cormac McCarthy, Shakespeare, Keats, Moby Dick ed altri, gli hanno provocato «that’s sort of rung my cherries» [«quella sorta di squillo da jackpot», nella versione di Martina Testa]. Ma lo stesso squillo, lo stesso «Ah-ha! Somebody at least for a moment feels about something or sees something the way that I do» lo ha provocato — oltre a Cartesio e ai Prolegomeni di Kant – il Tractatus. E a K. Gödel è dedicato il racconto Da una parte e dall’altra (in La ragazza dai capelli strani, 1990).

Cosa ci fanno Gödel e Wittgenstein nelle tasche di DFW?

Di Wittgenstein molti conoscono, almeno di sfuggita, la sua teoria della significazione che affiora dappertutto in DFW, e in particolare in La scopa del sistema. In genere non capita di trovarla tragica: non nel senso in cui questo aggettivo è attribuito, non per caso, a Kafka (per non parlare di Italo Svevo: cosa c’entra, direte voi? Eppure, c’entra).

Gödel è noto per il teorema d’incompletezza, mentre quasi nulla si sa, al di fuori della stretta cerchia degli studiosi, della restante produzione intellettuale che per circa mezzo secolo passa dalla logica alla matematica, dalla linguistica all’ontologia. Poco noti sono, ad esempio, gli scritti — in serrato confronto con Russell e Carnap — sulla relazione tra matematica e semantica. In breve: per Gödel esistono due livelli di realtà: l’una, che chiamiamo “natura”, è quella che si coglie nell’esperienza, attraverso i sensi; l’altra, quella matematica, è quella che si coglie, indipendentemente dai sensi, con l’intuizione. Queste realtà sono l’una indipendente dall’altra (nel senso che l’una non è fondata da/su l’altra), ma si integrano a vicenda.

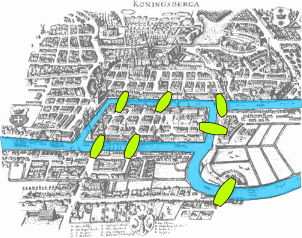

Provo a spiegarlo con un esempio. C’è un famoso quesito, noto come Problema dei ponti di Königsberg, che chiede se sia possibile attraversare una e una sola volta ciascuno dei sette ponti della città in un’unica passeggiata. Il matematico Eulero, nel 1736, ha dimostrato che la risposta è no: non è possibile attraversare un numero dispari di punti senza ri-passare da uno di essi. Questa è una verità matematica, la cui verifica non richiede la percezione concreta di un luogo attraversato da un numero dispari di ponti, o pietre, o incroci: sarebbe vera anche se non esistessero i sette ponti della città di Königsberg, o addirittura la città stessa. Negli anni del terrorismo (mi pare fosse il 1982), un poliziotto romano stava pedinando un latitante, e se lo lasciò sfuggire in una certa piazza. Un esperto funzionario sapeva che ogni romano che circoli in una certa zona prima o poi passa da quella piazza: è un fatto d’esperienza, roba da vecchi segugi. E infatti, sorvegliando quella piazza, capitò che il latitante la riattraversasse, e senza saperlo guidasse i poliziotti che lo aspettavano al proprio covo. L’esperienza del vecchio poliziotto conosceva empiricamente una verità percettiva, pur senza sapere il perché è impossibile non attraversare più volte quel punto della città. Il Teorema di Eulero – «Un qualsiasi grafo è percorribile se e solo se ha tutti i nodi di grado pari, o due di essi sono di grado dispari» – spiega il perché di quella verità percettiva, che a sua volta sostanzia di contenuto empirico una verità logico-matematica. Il punto è però che i due sistemi, pur potendosi integrare, restano distinti. E il Teorema d’Incompletezza ci dice che non è possibile portare l’uno dentro l’altro, e ridurre i due sistemi ad un unico sistema coerente in grado di fondarsi da sé.

Provo a spiegarlo con un esempio. C’è un famoso quesito, noto come Problema dei ponti di Königsberg, che chiede se sia possibile attraversare una e una sola volta ciascuno dei sette ponti della città in un’unica passeggiata. Il matematico Eulero, nel 1736, ha dimostrato che la risposta è no: non è possibile attraversare un numero dispari di punti senza ri-passare da uno di essi. Questa è una verità matematica, la cui verifica non richiede la percezione concreta di un luogo attraversato da un numero dispari di ponti, o pietre, o incroci: sarebbe vera anche se non esistessero i sette ponti della città di Königsberg, o addirittura la città stessa. Negli anni del terrorismo (mi pare fosse il 1982), un poliziotto romano stava pedinando un latitante, e se lo lasciò sfuggire in una certa piazza. Un esperto funzionario sapeva che ogni romano che circoli in una certa zona prima o poi passa da quella piazza: è un fatto d’esperienza, roba da vecchi segugi. E infatti, sorvegliando quella piazza, capitò che il latitante la riattraversasse, e senza saperlo guidasse i poliziotti che lo aspettavano al proprio covo. L’esperienza del vecchio poliziotto conosceva empiricamente una verità percettiva, pur senza sapere il perché è impossibile non attraversare più volte quel punto della città. Il Teorema di Eulero – «Un qualsiasi grafo è percorribile se e solo se ha tutti i nodi di grado pari, o due di essi sono di grado dispari» – spiega il perché di quella verità percettiva, che a sua volta sostanzia di contenuto empirico una verità logico-matematica. Il punto è però che i due sistemi, pur potendosi integrare, restano distinti. E il Teorema d’Incompletezza ci dice che non è possibile portare l’uno dentro l’altro, e ridurre i due sistemi ad un unico sistema coerente in grado di fondarsi da sé.

Tutto questo ha anche a che fare con la tesi di laurea di DFW del 1985 Richard Taylor’s ‘Fatalism’ and the Semantics of Physical Modalità (sintetizzata da James Ryerson sul New York Times nell’articolo “Consider the Philosopher”, qui), dedicata alla confutazione di una recente riformulazione della predestinazione: il fatto che tutti i possibili siano già dati sul piano dell’intuizione logica non implica che gli eventi che accadono nel piano dell’esperienza reale siano già predeterminati. Piuttosto, implica la possibilità che ci sia sempre un di più di realtà rispetto a quella che crediamo essere “oggettiva”.

(Permettetemi una petizione di principio: io sto qui assumendo, nel più rigoroso senso platonico, che gli enti della matematica siano reali, ma di un grado diverso dagli ob-jecti che si scontrano col nostro apparato percettivo. Non ho alcuna intenzione di dimostrare questa asserzione: voglio interrogarmi, come credo facesse DFW, sul suo significato. E, poiché ho già fatto intuire che esso (il significato) è tragico, elaborare un’argomentazione che contenga un antidoto al tragico senza ricorrere, come fa Steiner, alla trascendenza).

Tra il 1847 e il 1854, arco che copre la pubblicazione della Mathematical Analysis of Logic e delle Investigations of the Laws of Thoughts (occhio alle date: Nietzsche non è ancora entrato nel ginnasio, ma Leopardi ha già scritto tutto e riposa a Poligrotta) George Boole [a sinistra] ha posto un problema da allora non più aggirabile: la sintassi e la semantica di un discorso sono due cose indipendenti. Un conto è la sintassi, cioè la struttura logica di un ragionamento: altro è la sua interpretazione. Se x è l’universo di discorso e 1—x è l’insieme di ciò che non ne fa parte, 1—x è sintatticamente corretto indipendentemente dall’interpretarlo come “Tutti i partecipanti all’Ultima cena che non sono apostoli” o [SPOILER: sto per rivelare il vero finale di un episodio del conflitto tra Spiderman e Goblin, assai diverso dalla revisione operata dal film di Sam Raimi] “Tutti le ragazze bionde di New York che non sono state salvate da Spiderman”: con tutte le differenze storiche, ontologiche, etiche, ecc. che potete pensare distinguano Gesù da Gwen Stacy. La coerenza logica è indice di correttezza, non di verità, e l’interpretazione diventa oggetto di contrattazione. Ora, un conto è dire che “tutto è relativo” (il che non implica che “anything goes”, che tutto va bene) perché non esiste (o non è possibile descrivere) una struttura logica che fondi le asserzioni morali, i valori, ecc.: ma qui stiamo scoprendo che non è possibile questa fondazione NONOSTANTE esista una struttura logico-matematica descrivibile e verificabile. Peggio: come Gödel dimostra, è impossibile ottenere un sistema di assiomi coerentemente fondato. È più o meno come credere che il barone di Muchhausen possa uscire dalla palude tirandosi per il codino. È come affermare, credendoci, che Dio è un grande logico (quindi l’universo è intrinsecamente logico e sensato), e poi scoprire che, quanto al significato, l’universo non ha nulla da dirci, e dio, che pure esiste, non può farci nulla. Dire che dio, se esistesse, non potrebbe cambiare la nostra condizione è, mi sembra, ancor più tragico che premettere, con Sartre, che Dio non esiste.

Tra il 1847 e il 1854, arco che copre la pubblicazione della Mathematical Analysis of Logic e delle Investigations of the Laws of Thoughts (occhio alle date: Nietzsche non è ancora entrato nel ginnasio, ma Leopardi ha già scritto tutto e riposa a Poligrotta) George Boole [a sinistra] ha posto un problema da allora non più aggirabile: la sintassi e la semantica di un discorso sono due cose indipendenti. Un conto è la sintassi, cioè la struttura logica di un ragionamento: altro è la sua interpretazione. Se x è l’universo di discorso e 1—x è l’insieme di ciò che non ne fa parte, 1—x è sintatticamente corretto indipendentemente dall’interpretarlo come “Tutti i partecipanti all’Ultima cena che non sono apostoli” o [SPOILER: sto per rivelare il vero finale di un episodio del conflitto tra Spiderman e Goblin, assai diverso dalla revisione operata dal film di Sam Raimi] “Tutti le ragazze bionde di New York che non sono state salvate da Spiderman”: con tutte le differenze storiche, ontologiche, etiche, ecc. che potete pensare distinguano Gesù da Gwen Stacy. La coerenza logica è indice di correttezza, non di verità, e l’interpretazione diventa oggetto di contrattazione. Ora, un conto è dire che “tutto è relativo” (il che non implica che “anything goes”, che tutto va bene) perché non esiste (o non è possibile descrivere) una struttura logica che fondi le asserzioni morali, i valori, ecc.: ma qui stiamo scoprendo che non è possibile questa fondazione NONOSTANTE esista una struttura logico-matematica descrivibile e verificabile. Peggio: come Gödel dimostra, è impossibile ottenere un sistema di assiomi coerentemente fondato. È più o meno come credere che il barone di Muchhausen possa uscire dalla palude tirandosi per il codino. È come affermare, credendoci, che Dio è un grande logico (quindi l’universo è intrinsecamente logico e sensato), e poi scoprire che, quanto al significato, l’universo non ha nulla da dirci, e dio, che pure esiste, non può farci nulla. Dire che dio, se esistesse, non potrebbe cambiare la nostra condizione è, mi sembra, ancor più tragico che premettere, con Sartre, che Dio non esiste.

(Qui non entro nel problema di quale possa essere la funzione di un dio – la cui esistenza è un dato dell’intuizione e non dell’esperienza percettiva – per chi crede nell’intrinseca coerenza matematica dell’Essere: però questo problema esiste).

Ed è qui entra in gioco Wittgenstein, con la sua teoria della significazione che riconduce il significato alla funzione, all’interno di una partita di scacchi senza fine che è la relazione tra parole e cose. Chiunque abbia letto La scopa del sistema (1987) sa quanto Wittgenstein sia importante per questo romanzo: la discussione sulla scopa che dà il titolo al libro, o il “nome” Lenore Beardsman… Dire che significato e funzione coincidono, se va bene, apre a una (teorica) possibilità di ridiscussione e ricostruzione dei valori senza fine. Ma se va male, mostra la sempre presente possibilità di alienazione, di sussunzione all’interno delle funzioni date: di riconduzione dell’essere all’operare. «Sono un bastonatore, dunque bastono» dice un personaggio di Kafka che oggi leggiamo come anticipazione dei Lager. È questo il tragico.

O meglio: il tragico è che questa dimensione tragica è ineludibile.

E allora, perché i personaggi di La scopa del sistema ci fanno sorridere?

In DFW si incontra spesso una situazione fondata su due diversi sistemi psichici che si fondano l’uno su un elemento dell’altro, senza riuscire ad integrarsi. Si può anzi dire che l’impossibilità di ricondurre un sistema all’altro è uno dei topos letterari di DFW. Esempi: il primo capitolo di Infinite Jest (1996: l’impossibilità di dire qual è l’esatto valore di Hal) o il rapporto madre-figlio nel racconto Il suicidio come una specie di presente.

E soprattutto, il racconto Da una parte e dall’altra (in La ragazza dai capelli strani). In questo racconto DFW mette in scena il tema del fallimento della narrazione come terapia. In altri termini, compie la stessa operazione già inscenata da Italo Svevo con La coscienza di Zeno (qui non importa se, come credo, DFW non ha letto Svevo). Svevo arriva prima di DFW, e coglie just in time il punto debole della psicoanalisi come terapia (Freud ci metterà qualche anno per arrivare a dire che lo scopo della psicoanalisi non è la cura, ma la scoperta del carattere interminabile dell’analisi dell’Io): ma DFW sa perché da un punto di vista logico la terapia narrativa deve fallire. Ecco l’enunciazione delle condizioni: «la terapia narrativa per avere una qualche efficacia deve collocarsi e operare all’interno di uno spazio strutturato e definito, rigorosamente anzi qualcuno direbbe addirittura severamente delimitato. Dev’essere affrontato come testo vale a dire come costruzione narrativa, vale a dire come progetto». Ma l’oggetto della narrazione è la lettrice della narrazione: oltre che oggetto, «è costruita in modo tale da essere anche un soggetto». Il che è impossibile, stante il Teorema d’Incompletezza. Cosa resta? Resta il disagio provocato «nel costruire una linea di digressione che sembra non avere né origine né fine».

All’interno di questo progetto infinito (Deleuze parlerebbe di «linea di fuga», con tutti i pericoli che la linea di fuga comporta, descritti dal filosofo nelle Conversations con Claire Parnet: «una soglia superata troppo velocemente, un’intensità diventata pericolosa perché non la si poteva sopportare»), resta il dolore emotivo di vivere in una situazione di perenne precarietà sociale, psichica, relazionale. “La persona depressa” (personaggio che conosciamo non per il nome, ma per la funzione) vive stretta in una tenaglia tra «un terribile e incessante dolore emotivo, e l’impossibilità di esternare o tradurre in parole quel dolore», impossibilità che è «una componente del dolore e un fattore che contribui[sce] al dolore di fondo»: «disperando, dunque, di descrivere il dolore emotivo o di esprimerne l’assolutezza a chi la circondava, la persona depressa descriveva invece circostanze, passate e attuali, legate in qualche modo al dolore, alla sua eziologia e causa, sperando se non altro di riuscire ad esprimere agli altri qualcosa del contesto di quel dolore, la sua — per così dire — forma e struttura» (La persona depressa, in Brevi interviste con uomini schifosi).

Quello che DFW ha capito, in Wittgenstein e Gödel [a destra], è il portato tragico delle loro riflessioni, che Steiner scambia per giochi mentali. Ciò significa includere DFW tra i grandi nichilisti. Eppure, DFW, che non metteva in discussione il fatto che viviamo «in dark times», rifiutava di mettere in scena «il fatto che tutto sia buio e stupido» (Larry McCaffery, “A Conversation with David Foster Wallace”, qui): «nei tempi bui, quello che definisce una buona opera d’arte mi sembra che sia la capacità di individuare e fare la respirazione bocca a bocca a quegli elementi di umanità e magia che ancora sopravvivono ed emettono luce nonostante l’oscurità» (trad. di Martina Testa). DFW ha la straordinaria capacità di tenere distinto il tragico dell’esistenza dall’attitudine tragica: distinzione che apre la possibilità dell’ironia platonica. Il tragico è che il linguaggio non sia un/il luogo naturale della verità, l’attitudine tragica è la mitizzazione della dimensione del silenzio. Il tragico è che la costruzione di relazioni e valori, e la loro rinegoziazione, sia un compito infinito, l’attitudine tragica è l’attesa di un intervento salvifico che discenda da una qualche altezza.

Quello che DFW ha capito, in Wittgenstein e Gödel [a destra], è il portato tragico delle loro riflessioni, che Steiner scambia per giochi mentali. Ciò significa includere DFW tra i grandi nichilisti. Eppure, DFW, che non metteva in discussione il fatto che viviamo «in dark times», rifiutava di mettere in scena «il fatto che tutto sia buio e stupido» (Larry McCaffery, “A Conversation with David Foster Wallace”, qui): «nei tempi bui, quello che definisce una buona opera d’arte mi sembra che sia la capacità di individuare e fare la respirazione bocca a bocca a quegli elementi di umanità e magia che ancora sopravvivono ed emettono luce nonostante l’oscurità» (trad. di Martina Testa). DFW ha la straordinaria capacità di tenere distinto il tragico dell’esistenza dall’attitudine tragica: distinzione che apre la possibilità dell’ironia platonica. Il tragico è che il linguaggio non sia un/il luogo naturale della verità, l’attitudine tragica è la mitizzazione della dimensione del silenzio. Il tragico è che la costruzione di relazioni e valori, e la loro rinegoziazione, sia un compito infinito, l’attitudine tragica è l’attesa di un intervento salvifico che discenda da una qualche altezza.

La trascendenza è la pietra d’inciampo che impedisce a Steiner di cogliere nella sua complessità il nichilismo contemporaneo, come aveva già argomentato Jerome Bruner (lo stesso può valere per l’intervento, peraltro acuto, di Vito Mancuso su ateismo e nichilismo [qui] su Repubblica del 24 agosto 2009, che conclude con l’impossibilità di un umanesimo che non sia spirituale). L’ironia platonica è la presa di distanza con la quale simili questioni vengono affrontate, anche da chi crede che una verità esista, ma non sia comunicabile nella sua interezza: non il sorrisetto post-modern che accetta tutto acriticamente (E Pluribus Unam, in Oblio, 2004), ma la continua interrogazione sul compito della letteratura.

In un momento in cui enormi sciocchezze vengono dette su argomenti di grande rilevanza e intelligenza, DFW è riuscito a porre questioni di enorme rilevanza e intelligenza anche parlando di grandi sciocchezze, sempre col proprio sguardo incentrato sul compito che attribuiva alla letteratura: dire, non scrutando i cieli, ma guardando qui, in basso e attorno a sé, cosa cazzo voglia dire sentirsi un essere umano — «Fiction’s about what it is to be a fucking human being».