di Francisco Soriano

«10» sono le lettere indirizzate da Rainer Maria Rilke, tra il 1903 e il 1908, a Franz Xaver Kappus, giovanissimo allievo dell’accademia militare di Wiener Neustadt. Un miracoloso quanto «inatteso» carteggio fra un cadetto, aspirante poeta, e un gigante della letteratura. L’epistolario è oggi riferimento ineludibile sia per l’esegesi del pensiero poetico rilkiano che per la sua visione del mondo della letteratura. In questo enorme spazio creato dallo stesso Rilke, i temi sono la maieutica come modalità di comporre versi e la «messa in prova» della vita quotidiana durante la quale urge un comportamento solitario e redentivo, dedito all’amore e all’arte come sublimazione e senso della propria esistenza, così come affermato dallo stesso poeta: «l’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo».

«10» sono le lettere indirizzate da Rainer Maria Rilke, tra il 1903 e il 1908, a Franz Xaver Kappus, giovanissimo allievo dell’accademia militare di Wiener Neustadt. Un miracoloso quanto «inatteso» carteggio fra un cadetto, aspirante poeta, e un gigante della letteratura. L’epistolario è oggi riferimento ineludibile sia per l’esegesi del pensiero poetico rilkiano che per la sua visione del mondo della letteratura. In questo enorme spazio creato dallo stesso Rilke, i temi sono la maieutica come modalità di comporre versi e la «messa in prova» della vita quotidiana durante la quale urge un comportamento solitario e redentivo, dedito all’amore e all’arte come sublimazione e senso della propria esistenza, così come affermato dallo stesso poeta: «l’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo».

Rilke, sin dalle prime battute della missiva spedita da Viareggio il 5 aprile del 1903, avverte Kappus che non dovrà sorprendersi per la sua tardiva o mancata risposta alle lettere e, per questo motivo, chiede «indulgenza». Soprattutto, aggiunge il poeta, «nelle cose più profonde e importanti»1, bisognerà essere «indicibilmente soli»2. Profondità e solitudine sono dunque lo stato di grazia e la conditio sine qua non irrinunciabili, al fine di consentire a un qualsiasi essere umano il tentativo di scrivere un testo poetico. Rilke appare sinceramente preoccupato nei confronti di Kappus, che lo ha investito di responsabilità con la sua richiesta di un giudizio sulle proprie poesie: «un’intera costellazione di cose – aggiunge il poeta austriaco – si deve congiungere perché una volta si arrivi a buon fine»3. L’uomo e il poeta dunque impongono una condotta, una linea di demarcazione e una soglia che può essere oltrepassata soltanto se si è disposti al sacrificio assoluto dell’informe vociare, del rumore, del quotidiano, dell’inconsistenza e dell’inutilità del superficiale. Questo è un primo comandamento per il «poeta» che voglia assumere dignità e consolidare nella sua parola poetica l’esito di una consapevole quanto faticosa riuscita. Una seconda condizione è inoltre necessaria: non lasciarsi dominare dall’ironia, «specialmente nei momenti di aridità»; «nei fecondi – suggerisce Rilke al suo interlocutore – tentate di servirvene come di un mezzo di più di afferrare la vita»4. L’ironia è concetto arduo da decifrare e, in poesia, da determinare. L’affermazione di Rilke va forse letta alla luce della dicotomia classica fra tragedia e commedia, laddove la commedia – intrisa appunto di ironia – si rivolge agli uomini. E dunque Rilke continua: «se vi sentite troppo in confidenza con essa […] rivolgetevi a grandi e gravi oggetti, davanti ai quali essa si fa piccola e inerme»5.

Dunque è nella sfera della profondità, dove sarà impossibile che l’ironia arrivi tanto è inestricabile e irraggiungibile, che la poesia trova il suo perfetto habitat. Infatti tanto più la profondità viene sfiorata, tanto più sarà possibile capire se questo modo di vedere possa essere stato generato dalla «necessità» del nostro essere. Indissolubile relazione fra la propria e reale visione della vita vissuta e lo stato di necessità che ci agita, che ci distingue, che realizza il suo fine nobile. Parole che scandiscono una condotta coerente che non può essere distaccata, comodamente o per opportunismo, dalla realtà, dallo stile di vita propria che non è semplicemente forma ma sostanza. Il secondo aspetto al quale fa riferimento Rilke è semplicemente un consiglio di lettura. Due libri indispensabili che lo accompagnano in ogni dove: Sei novelle e Niels Lyhne di Jens Peter Jacobsen. Questi libri rappresentano per il poeta la felicità, la ricchezza, «l’inafferrabile grandezza di un mondo». L’amore per questi libri, racconta il poeta, «sarà compensato a mille e mille doppi, […] penetrerà la trama della vostra vita quale uno dei fili più importanti fra tutti i fili delle vostre esperienze, delusioni e gioie»6. Inoltre, l’apprendimento di qualcosa sull’essenza della creazione è dovuto non solo alle opere di Jacobsen, ma anche del più grande scultore fra gli artisti contemporanei a Rilke: Auguste Rodin.

Molto probabilmente in una missiva il giovane Kappus segnala a Rilke di aver letto Qui dovevano esserci rose di Jacobsen, insieme al suo disappunto per l’introduzione al testo, ricevendo per questo motivo le lodi dello scrittore viennese, che aggiunge: «E qui subito una preghiera: leggete il meno possibile scritti di critica estetica, sono o opinioni faziose, impietrate e ormai senza senso nel loro inanimato irrigidimento, o abili giochi di parole, in cui oggi vince questo parere e domani il contrario»7. Conferma dunque la solitudine nell’arte come prassi e comportamento, un consiglio che oggi sarebbe molto utile ai chiassosi aspiranti poeti e artisti che invadono platee fra proclami entusiastici accompagnati da giubilanti recital poetici. Non a caso Rilke pone l’accento sul percorso saggio che ogni artista dovrebbe fare, la crescita naturale da seguire partorita soltanto dalla «intima vita nella quale è possibile», “lentamente”, ravvedersi e migliorarsi. Mai sottomettersi o relativizzare la propria opera con il giudizio dei critici, possibilmente lasciati a se stessi nelle loro elucubrazioni, nel tentativo di non far né reprimere né accelerare i processi che devono realizzarsi senza impedimenti in se stessi: «Lascia compiersi ogni impressione e ogni germe d’un sentimento dentro di sé, nel buio, nell’indicibile, nell’inconscio irraggiungibile, alla propria ragione, e attendere con profonda umiltà e pazienza l’ora del parto d’una nuova chiarezza: questo solo si chiama vivere d’artista: nel comprendere come nel creare»8. Inutile dunque è la misurazione del tempo o termini imposti nel compiere il gesto artistico, si è come alberi a crescere senza apprensioni, sgombri d’ansia, dove la pazienza è tutto.

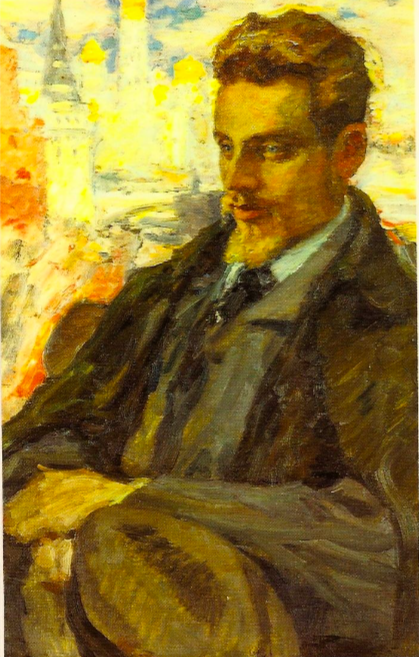

René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (Praga, 4 dicembre 1875 – Les Planches, 29 dicembre 1926)

Per Rilke la lotta è quella col desiderio di abbandonare la propria solitudine, uscirne e vivere nel caos brulicante delle superficialità, copiose e incalcolabili. La solitudine è quella dei bambini che osservano gli adulti indaffarati in mille faccende che appaiono importantissime e, in fondo, molte di esse sono addirittura miserabili. Quella dei bambini è una «sapiente incomprensione», un’incomprensione che è suo malgrado saggia, più vicina al vero di quanto sappia. Sono gli adulti e le persone in generale che hanno dissipato il tutto in facilità: è nel difficile che bisogna vivere, infatti è bene tenersi soli perché la «solitudine è difficile». Anche l’amore appartiene alla dimensione del difficile, il compito più estremo con i suoi tempi lunghissimi e la sua clausura, la solitudine più intensa. In questo caso Rilke capovolge l’assunto amoroso: amare non è schiudersi, né donare, né unirsi a qualcuno: «che cosa sarebbe infatti l’unione di un elemento indistinto, immaturo, non ancora libero?» 9.

Dunque il tempo e la solitudine diventano spazi in divenire, in grandezze e attraversamenti lenti, il contrario di quello che generalmente perpetriamo. In questa dimensione ben si percepiscono le istanze dell’ignoto che ci vengono incontro anche se non lo vogliamo. Per questo la vita ci pone in un bivio costante che perennemente bisognerebbe affrontare con una buona dose di coraggio, perché la viltà ci concede solo insoddisfazione e miseria. Il coraggio verso l’insondabile e l’inaudito è motore cosciente, affronto alla comodità, allo spregevole, al superficiale. Così come l’angoscia, l’amarezza, la sofferenza sono stati d’animo che lavorano dentro di noi e dei quali non bisogna provare sgomento: il tutto è trasformazione, progresso. Meravigliosa intuizione di questo straordinario poeta è l’affermazione che «la malattia è il mezzo con cui l’organismo si libera dall’estraneo»10. Anche nella malattia bisogna essere pazienti e nello stesso tempo medici di se stessi nell’attesa.

L’arte è davvero una maniera di vivere. Lontani da certo giornalismo, da tutta la critica e «tre quarti di ciò che si chiama e vorrebbe chiamarsi letteratura»11. Per questo è necessario distaccarsi, allontanarsi, sentire l’essenza della solitudine, combattere ogni desiderio di manifestarsi a tutti i costi, portare con sé questo libro di Rilke come un amuleto. Il contrario di quello che oggi succede nel vociare informe della insopportabile pornografia di una certa letteratura e del dolore.