di Luca Baiada

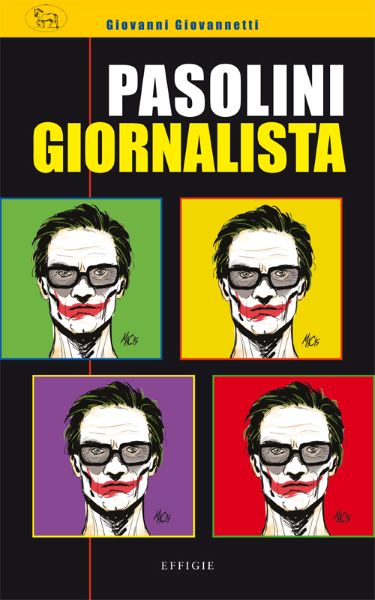

Giovanni Giovannetti, Pasolini giornalista. Vita e morte di un cottimista della pagina, Effigie, Milano 2025, pp. 336, euro 29.

Giovanni Giovannetti, Pasolini giornalista. Vita e morte di un cottimista della pagina, Effigie, Milano 2025, pp. 336, euro 29.

Parlare di Pasolini, a mezzo secolo dall’assassinio, senza preconcetti? Magari partendo dai suoi scritti su giornali e riviste? Funziona, se si prende il tema per traverso. Lo dimostra l’incontro di ottobre, in Toscana. Una cosa insolita: mentre si parla di un libro, con interventi e dibattito, opere d’arte si mostrano e si formano davanti al pubblico, che vede – dal vivo e in grande formato su schermo – mentre forme e colori prendono corpo.

Le parole sono quelle di Giovanni Giovannetti, in un volume uscito quest’anno. Le mani ce le mette l’artista operaio Alessio Vignozzi – «Vigno», già notato nella mostra alla GKN del 2021 – , che realizza un’opera in forma di pala d’altare ed espone ceramiche. Compaiono Pier Paolo, il fratello Guido, Enrico Mattei.

Quanto al libro, l’elenco completo degli scritti pubblicati su giornali e periodici è curato da Giovannetti insieme a Luisa Voltan. L’autore – una vita da fotografo – ha arricchito il volume con più di 150 immagini, compresi ritratti di Pasolini scattati da lui nel 1975, poche settimane prima del delitto di Ostia. Lo stile di Vigno, invece, è ancorato alla tradizione, soprattutto toscana, eppure è affacciato su una modernità realistica.

«Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d’altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini, sulle Prealpi dove sono vissuti i fratelli…». Versi che Pasolini mise in La ricotta, il cortometraggio inserito in Ro.Go.Pa.G., sulla bocca di un regista (attore Orson Welles), con una chiosa lancinante sulla società italiana: «Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa»; in sottofondo il poeta volle musica leggera, con la troupe che balla.

Vigno coglie al volo. Porta una pala d’altare abbozzata e la completa sotto gli occhi del pubblico: c’è Pasolini in braccio alla madre, c’è Guido come un san Sebastiano, c’è il padre militare, in divisa. Una pala, come in chiesa. Max Ernst dipinse Maria che sculaccia Gesù, coi poeti Eluard e Breton in contemplazione. Eclettismo, eresia? Negli anni Trenta Ernst era tra i pittori compresi nella mostra nazista sull’arte degenerata, Entartete Kunst. Ma Vigno, un artista che ha letteralmente le mani in pasta, fa anche le ceramiche, col ramino e le sfumature che sembrano venute da tempi remoti. Le guardi, ti aspetti i santi, quelli assorti nelle edicole campestri di Toscana, e invece riconosci ancora Pasolini, la madre e le trivelle petrolifere incombenti, come in una scena spaventosa nel film La macchinazione di David Grieco: la scena del pestaggio mortale.

Vigno coglie al volo. Porta una pala d’altare abbozzata e la completa sotto gli occhi del pubblico: c’è Pasolini in braccio alla madre, c’è Guido come un san Sebastiano, c’è il padre militare, in divisa. Una pala, come in chiesa. Max Ernst dipinse Maria che sculaccia Gesù, coi poeti Eluard e Breton in contemplazione. Eclettismo, eresia? Negli anni Trenta Ernst era tra i pittori compresi nella mostra nazista sull’arte degenerata, Entartete Kunst. Ma Vigno, un artista che ha letteralmente le mani in pasta, fa anche le ceramiche, col ramino e le sfumature che sembrano venute da tempi remoti. Le guardi, ti aspetti i santi, quelli assorti nelle edicole campestri di Toscana, e invece riconosci ancora Pasolini, la madre e le trivelle petrolifere incombenti, come in una scena spaventosa nel film La macchinazione di David Grieco: la scena del pestaggio mortale.

Curiosa unione: un libro con una copertina horror, dal sapore acrilico, e opere d’arte fedeli a una tradizione secolare si sposano bene, complici un’antica villa medicea, quella di Cerreto Guidi, che viene valorizzata con intelligenza dagli amministratori e dalla comunità locale, e un pubblico stregato dalla novità. Non resta che tener conto di alcune cose.

Il libro di Giovannetti offre dati in molte direzioni, perché l’autore ha già studiato Pasolini a fondo[1]. Lo scrittore e poeta ne esce finalmente ridimensionato, più vero e contraddittorio, fuori dagli schemi contrapposti che ne vorrebbero fare un pervertito facoltoso – vengono in mente nomi di furbetti arzilli e straricchi, volti modaioli con la vecchiaia comoda – oppure un santo fuori discussione.

Pasolini può scendere dalla pala d’altare. Primo, perché qualcuno ha ricomposto il mosaico delle sue pubblicazioni, e ci voleva. Secondo, perché un artista l’ha messo davvero su una pala d’altare, ma così com’era, senza pettinarlo, senza una profumata perbenista. E l’ha fatto con implicazioni storiche e politiche: il padre militare e fascista, il fratello nella Resistenza, morto per mano partigiana comunista, e il resto: perché quando c’è Pasolini, o ci sono contraddizioni o Pasolini non c’è.

Pasolini può scendere dalla pala d’altare. Primo, perché qualcuno ha ricomposto il mosaico delle sue pubblicazioni, e ci voleva. Secondo, perché un artista l’ha messo davvero su una pala d’altare, ma così com’era, senza pettinarlo, senza una profumata perbenista. E l’ha fatto con implicazioni storiche e politiche: il padre militare e fascista, il fratello nella Resistenza, morto per mano partigiana comunista, e il resto: perché quando c’è Pasolini, o ci sono contraddizioni o Pasolini non c’è.

Il romanzo Petrolio ha fatto fatica a prendere il suo posto nella letteratura italiana: pubblicato postumo in varie edizioni, è apparso in una versione quasi del tutto fedele, incredibilmente, solo tre anni fa. Quanta strada, per far conoscere un’opera imbarazzante, intrisa di realtà e provocazione! Dentro c’è la storia criminosa e criminogena dell’Italia del Novecento, con le sue ramificazioni affaristiche. Ed estrattiviste: il petrolio, proprio lui, linfa ambita dell’industria e dell’economia, sangue incendiario per il quale si corrompe, si scala il potere, si uccide.

Anche qui, Vigno capisce l’antifona e realizza: lo fa con colori che vanno da un tradizionale azzurro sereno, quello della devozione popolare e del manto della Madonna, a un verde denso, materico. Quasi un verde petrolio. Nelle sue opere si indovina anche l’eco di un blu Pontormo; è quello lisergico e modernissimo del Trasporto di Cristo, un’opera che ricompare, sempre in La ricotta, sotto forma di quadro vivente. Il blu, in Vigno, aderisce al senso profondo dell’accostamento fra l’iconografia cristiana e il poeta delle Ceneri di Gramsci.

Anche qui, Vigno capisce l’antifona e realizza: lo fa con colori che vanno da un tradizionale azzurro sereno, quello della devozione popolare e del manto della Madonna, a un verde denso, materico. Quasi un verde petrolio. Nelle sue opere si indovina anche l’eco di un blu Pontormo; è quello lisergico e modernissimo del Trasporto di Cristo, un’opera che ricompare, sempre in La ricotta, sotto forma di quadro vivente. Il blu, in Vigno, aderisce al senso profondo dell’accostamento fra l’iconografia cristiana e il poeta delle Ceneri di Gramsci.

Alla morte di Pasolini, ancora adesso controversa, il libro di Giovannetti dedica il capitolo Lampi su P.[2]. Intrecci di nessi, di collegamenti fra ambiguità e doppiogiochismi che rimandano d’istinto all’Italia occupata dal 1943 al 1945, cioè inevitabilmente a Salò, un punto di riferimento che è insieme film e cifra simbolica della storia italiana, anche oltre le intenzioni del regista. Ma chi o cosa è P., in quel titolo? Pier Paolo Pasolini, o Petrolio? oppure il minorenne Pino Pelosi, l’unico condannato per il delitto? o la P2, loggia fascista e stragista? o semplicemente il Potere, con la maiuscola, come lo scriveva il poeta? Qui, nella pala di Vigno va guardata la madre, col figlio in grembo come – altra P., ostinazione delle coincidenze – una Pietà.

«Pasolini era ormai la scheggia impazzita e pronta all’azione di un sistema che del principio di verità si era fatto ipocritamente vanto ben sapendo di non poterselo permettere»[3]. Buona ragione, allora, per provare a capire meglio, a mezzo secolo da quella morte tremenda. Quel crimine è un congegno eliminazionista e insieme una mummia minacciosa, un revenant mai placato, un dito macabro puntato contro il lavoro intellettuale in Italia.

A proposito di verità. In Pasolini giornalista si legge che a uccidere, a Ostia, non fu Pino Pelosi, o non da solo: al delitto partecipò qualcuno con un peso ben più importante del suo. Un’opinione diffusa, anzi un fatto praticamente certo. Il libro contiene anche qualcosa in più:

Sappiamo che almeno uno degli assassini (un ex picchiatore di Avanguardia nazionale) è tuttora in vita; il suo nome lo conosciamo, e lo sanno anche in procura [a Roma], perché è stato fatto da Pelosi a diverse persone, in forma riservata. Lo ha detto anche a un notissimo politico romano da cui forse si aspettava protezione[4].

Sin qui, Pasolini giornalista. Nell’incontro in Toscana, Giovannetti ha aggiunto due cose: nel volume il nome di quell’assassino non è riportato come partecipante al delitto, ma compare in altre pagine; il politico che ha saputo il nome da Pelosi è Walter Veltroni.

Questa è la recensione di un libro e di un fatto d’arte. Però. Veltroni ha parlato in più occasioni dell’incontro con Pelosi. Per esempio, nel 2023 ha spiegato di averlo incontrato nel 2011, e che allora Pelosi gli descrisse la fine di Pasolini come un’aggressione mortale fatta da altri, con ruolo primario di un uomo grosso con la barba; «A me Pelosi ha detto “io non posso dire chi è stato, perché sono ancora vivi”»[5]. Quel non poter dire va inteso nel senso di non poter dire a nessuno, o di poter dire solo a qualcuno? Pensiamoci. Ogni informazione trasmessa a qualcuno direttamente da Pelosi è più importante, anche se da verificare, perché viene da chi era presente e, almeno in parte, coinvolto. Insomma: quel nome?

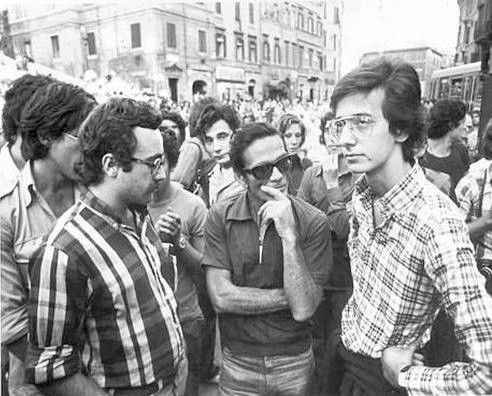

Viene in mente il pasoliniano «Io so. Io so i nomi…»[6]. Di certo, a mezzo secolo da quel novembre 1975, l’ex sindaco di Roma sente la gravità di un delitto accaduto quando lui era un giovane militante del Pci, il partito in cui Pasolini si riconosceva. Una famosa fotografia li ritrae vicini, Veltroni e il poeta, in piazza per una iniziativa politica; il futuro di Pasolini sarebbe stato breve; quello del giovane, invece, lungo e brillante. Secondo una certa interpretazione, in Petrolio lo sdoppiamento narrativo rappresenta proprio il Pci, un partito straziato fra bene e male, fra coerenza e compromesso. E nell’articolo dell’io so si legge: «Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia».

Viene in mente il pasoliniano «Io so. Io so i nomi…»[6]. Di certo, a mezzo secolo da quel novembre 1975, l’ex sindaco di Roma sente la gravità di un delitto accaduto quando lui era un giovane militante del Pci, il partito in cui Pasolini si riconosceva. Una famosa fotografia li ritrae vicini, Veltroni e il poeta, in piazza per una iniziativa politica; il futuro di Pasolini sarebbe stato breve; quello del giovane, invece, lungo e brillante. Secondo una certa interpretazione, in Petrolio lo sdoppiamento narrativo rappresenta proprio il Pci, un partito straziato fra bene e male, fra coerenza e compromesso. E nell’articolo dell’io so si legge: «Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia».

Trasumanare e organizzare, allora? È possibile, attraverso ibridazione di stili, avanguardia che non rinuncia al passato, parole e cose che attraversano linguaggi diversi. Però, un momento: il linguaggio più efficace è sempre quello dei fatti.

[1] Carla Benedetti, Giovanni Giovannetti, Frocio e basta. Pasolini, Cefis, Petrolio, Effigie, Milano 2016; Giovanni Giovannetti, Malastoria. L’Italia ai tempi di Cefis e Pasolini, Effigie, Pavia, 2020.

[2] Giovanni Giovannetti, Pasolini giornalista. Vita e morte di un cottimista della pagina, Effigie, Milano 2025, pp. 237-286.

[3] Ivi, p. XV.

[4] Ivi, p. 271.

[5] Omicidio Pasolini, Andrea Purgatori intervista Walter Veltroni, «la7», 13 aprile 2023.

[6] Pier Paolo Pasolini, Cos’è questo golpe? Io so, «Corriere della sera», 14 novembre 1974.