di Sandro Moiso

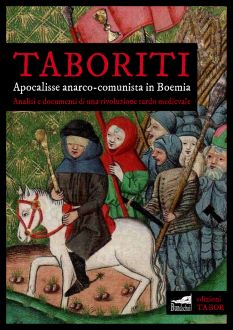

Taboriti. Apocalisse anarco-comunista in Boemia. Analisi e documenti di una rivoluzione tardo medievale (a cura di Daniele Pepino), edizioni Tabor, Valsusa 2025, pp. 295, 15 euro.

Taboriti. Apocalisse anarco-comunista in Boemia. Analisi e documenti di una rivoluzione tardo medievale (a cura di Daniele Pepino), edizioni Tabor, Valsusa 2025, pp. 295, 15 euro.

«Cari fratelli, con lo sguardo alla legge di Dio e al bene comune, che ogni uomo che sa maneggiare un bastone o scagliare una pietra si faccia avanti per lottare… Noi stiamo raccogliendo il popolo da ogni parte contro questi nemici di Dio e devastatori della terra di Boemia. Voi stessi proclamate sulle piazze dei mercati che tutti quelli cui l’età lo consente siano pronti a sollevarsi in qualsiasi momento. Con l’aiuto di Dio, presto verremo a trovarvi; procuratevi del pane, della birra, del foraggio per i cavalli d ogni sorta di armi, perché è giunto il momento di combattere» (Jan Žiżka del Calice, capitano del popolo taborita, 1422)

Più di cento anni prima della guerra dei contadini tedeschi del 1525, in terra di Boemia, migliaia di contadini insorsero sia contro la rapacità della chiesa cattolica che contro le esose richieste dei proprietari, in gran parte tedeschi, delle terre lavorate col sudore e la fatica delle comunità agrarie dell’Europa centrale. E centrale lo era davvero la terra di Boemia per l’Europa di quel tempo, considerato che, come ci ricorda il curatore nell’introduzione:

La Boemia (la regione che insieme alla Moravia costituisce l’attuale Cechia o Repubblica Ceca), sembra oggi sonnecchiare ai margini della storia, ma la sua posizione e il suo ruolo sono stati per secoli letteralmente centrali. E’ sufficiente guardare una carta geografica di quella “penisola asiatica” che chiamiamo “Europa”, dall’Atlantico agli Urali per rendersi conto della sua centralità. Se tracciassimo due assi – uno tra Lisbona e Mosca, diciamo, e l’altro tra Edimburgo e Ankara – troveremmo il centro di questa Europa proprio lì, nei dintorni di Praga. Una centralità geografica che si interseca anche con una particolarità “etnica” o “linguistica” tutt’altro che irrilevante: i cechi rappresentano il primo avamposto slavo in terra germanica. Un confine linguistico, quindi, un crocevia tra popoli slavi e popoli “europei”, con tutto ciò che ne consegue1.

Ecco allora il motivo per cui, come già si è detto prima, l’insurrezione hussita-taborita portò con sé sia l’elemento della rabbia contro la «vecchia vaticana lupa cruenta»2 che quello politico “anti-tedesco” o, per meglio dire, “anti-imperiale” che racchiudeva in sé rivendicazioni di carattere economico, sociale e nazionale. Magari ancora espresse soltanto attraverso il linguaggio della fede, ma non per questo meno chiare ed efficaci per la mobilitazione dei rivoltosi.

Il testo delle edizioni Tabor, ancora una volta muovendosi in direzione «ostinata e contraria», riporta l’attenzione sui movimenti insurrezionali e di lotta che hanno accompagnato l’affermarsi di un modo di produzione che, dopo aver scardinato le antiche tradizioni comunitarie, ha progressivamente imposto il suo dominio proprietario e politico, rimuovendo la memoria della fiera opposizione che si manifestò sul continente “europeo” nel lungo passaggio dalla società feudale a quella mercantile, prima, e industriale, poi.

Un’autentica resistenza “anti-coloniale” che si manifestò sia nei confronti della chiesa di Roma e dei suoi avidi rappresentati che della formalizzazione politica, proprietaria e classista della società che sarebbe poi stata detta capitalistica. Una lunga opera di colonizzazione che precedette tutte le altre condotte in seguito negli altri continenti, ma che suscitò le stesse eroiche e, troppo spesso, disperate azioni di rivolta da parte di chi si trovò a subirla sulla propria pelle.

Per cui era gioco forza che, dopo L’incendio millenarista3, Settecento anni di rivolte occitane 4 e i “piccoli” testi della collana «Bundschuh» dedicati ai differenti aspetti delle resistenze e culture contadine e della loro repressione in età tardo medievale, le preziose edizioni valsusine giungessero alla pubblicazione di una raccolta di saggi storico-politici e di testi originari dell’epoca destinati a riportare alla luce un movimento che, pur sottovalutato dalla storiografia italiana ed europea-occidentale, ha visto negli ultimi decenni crescere l’attenzione nei suoi confronti nelle ricerche di lingua ceca e/o slava.

E’ un problema generale, di matrice coloniale, che attiene a come viene studiata la storia dalle nostre parti, concentrandosi quasi esclusivamente su quello che viene arbitrariamente trattato come il centro del mondo: l’Europa occidentale. Questo nostro sforzo editoriale vuole quindi essere ance un tentativo di abbattere queste barriere, gettando lo sguardo appena un po’ più in là5.

E qui, prima di procedere con il riassunto degli eventi di quella apocalisse contadina, occorre sottolineare che questa sorta di colonialismo culturale abbia fatto sì che anche la storiografia e le analisi politiche di sinistra, anche marxiste e pretese rivoluzionarie, abbiano finito con l’accettare una visione fin troppo riduttiva delle guerre e delle rivolte contadine di età pre-capitalistica e successive, contribuendo così a ridurle, come si è già affermato a proposito di un altro testo edito da Tabor (qui), a mero “rumore di fondo” delle trasformazioni avviate dall’avvento del capitalismo oppure a semplice anticipazione di quanto il movimento operaio avrebbe in seguito “più maturamente” avuto in modo di sviluppare, se non addirittura a movimenti reazionari e conservatori quando fossero avvenuti in epoche in cui il socialismo e il marxismo avessero già affermato la propria concezione del divenire della Storia.

Forse non a caso, nell’ambito del socialismo italiano degli inizi del XX secolo, sarebbe stato solo un ancor trentenne e socialista Benito Mussolini a cogliere la radicalità del movimento hussita in un libretto pubblicato in occasione di una previsto convegno della Società del libero pensiero che avrebbe dovuto tenersi a Praga per celebrare il quinto centenario del supplizio e della morte di Jan Hus (1371 ca. – 1415), ma che fu impedito dallo scoppio del primo macello imperialista6.

Forse non a caso, nell’ambito del socialismo italiano degli inizi del XX secolo, sarebbe stato solo un ancor trentenne e socialista Benito Mussolini a cogliere la radicalità del movimento hussita in un libretto pubblicato in occasione di una previsto convegno della Società del libero pensiero che avrebbe dovuto tenersi a Praga per celebrare il quinto centenario del supplizio e della morte di Jan Hus (1371 ca. – 1415), ma che fu impedito dallo scoppio del primo macello imperialista6.

Una riflessione, quella sulla rimozione della radicalità anticapitalistica, antinobiliare e anticlericale dei movimenti contadini a cavallo tra Medio Evo ed età moderna, che si rivela assolutamente necessaria ai fini della rifondazione di una storiografia militante nemica del pensiero unico liberale e progressista, in cui l’elemento razionale e ragionevole è stato esaltato a discapito delle fede e della rabbia degli ultimi per narrare, ancora una volta, la storia dei vincitori. Anche quando si è ammantata da storia delle rivoluzioni, sottostimando il valore reale delle lotte senza quartiere condotte da anabattisti, hussiti e taboriti. Solo per citare alcuni esempi dell’eresia contadina rivoluzionaria.

Un percorso, quello delle eresie contadine, non privo di contraddizioni, ma la cui radicalità affondava le radici in una fede altrettanto radicale nel diritto all’uguaglianza in Terra, sia economica che sociale. Una fede ancora oggi troppo spesso irrisa da un laicismo borghese che vorrebbe apparentemente rimuovere qualsiasi “irrazionale spiegazione del mondo”, ma che in realtà si fonda sulla necessità di rimuovere qualsiasi “irrazionale tentazione di rovesciarlo”. Negando però, nei fatti una “fede”, che più che rivolgere lo sguardo verso l’alto e il regno dei cieli, affondava, e spesso ancora affonda, le sue radici nella concretissima materialità dei bisogni collettivi.

Fatte queste considerazioni, occorre ora riprendere il filo degli avvenimenti narrati e commentati nel testo delle edizioni Tabor. Ricordando come inizialmente il “teologo” Jan Hus, insegnante e poi rettore dell’Università di Praga, si fosse messo alla testa di un movimento riformatore che sosteneva la necessità di una profonda riforma della Chiesa e del ritorno alla semplicità evangelica,

Hus predicò contro le ricchezze della Chiesa, lo scandalo delle indulgenze e a favore della disubbidienza contro i «padroni ingiusti». Per questo motivo fu costretto a fuggire da Praga e, nel 1412, a rifugiarsi nei pressi di quella che sarebbe diventata in seguito la città di Tàbor, fondata nel 1420 da un gruppo di fuggitivi, provenienti da Praga, con l’intento di costruire una fortezza hussita nella Boemia Meridionale.

Questo a seguito del fatto che Jan Hus, convocato al Concilio di Costanza, malgrado fosse munito di salvacondotto imperiale, era stato imprigionato, condannato come eretico e bruciato sul rogo nel 1415, così come sarebbe poi capitato l’anno successivo al suo amico e seguace Girolamo da Praga.

I fondatori della città di Tábor, avrebbero sostenuto la causa hussita proclamando l’uguaglianza sociale, cosicché, seguendo un principio molto radicale, fu in essa bandita qualsiasi attività privata. In realtà, però, la storia della rivolta taborita prende avvio negli anni successivi alla morte di Jan Hus e trova in Jan Žiżka uno dei suoi “capitani”.

Jan Žiżka, il condottiero taborita più famoso, il cui soprannome (Žiżka: cieco) derivava dal fatto di aver perso un occhio in giovane età a seguito di una zuffa con i compagni di gioco, avrebbe poi perso anche l’altro in battaglia, ma nonostante la cecità “fisica” avrebbe avuto la capacità di vedere e anticipare il futuro delle lotte del movimento boemo, soprattutto dal punto di vista militare.

Jan Žiżka, il condottiero taborita più famoso, il cui soprannome (Žiżka: cieco) derivava dal fatto di aver perso un occhio in giovane età a seguito di una zuffa con i compagni di gioco, avrebbe poi perso anche l’altro in battaglia, ma nonostante la cecità “fisica” avrebbe avuto la capacità di vedere e anticipare il futuro delle lotte del movimento boemo, soprattutto dal punto di vista militare.

Come ci ricorda, però, ancora il curatore: «Žiżka non è solo una figura epica e gloriosa, per la sua genialità e il suo coraggio sui campi di battaglia, ma è anche una figura complessa, per certi versi tragica, in cui si incarnano le contraddizioni, gli errori, le lacerazioni e le lotte intestine che porteranno il movimento rivoluzionario boemo alla sua rotta finale. Una figura enorme, verrebbe da dire, guardando la sua statua che ancora oggi domina Praga dalla collina Viktov»7.

Jan non era un teologo come Hus, anzi sull’alba del XV secolo era a capo di una banda di briganti che conducevano una guerra di guerriglia contro i feudatari, durante la quale uno dei suoi fratelli venne catturato e decapitato nella città di Budweis. In seguito sarebbe diventato capitano di ventura, arrivando a combattere sul mar Baltico, nella battaglia di Grunwald (1410) durante la quale le forze polacco-lituane, appoggiate dalle milizie boeme, sconfissero i cavalieri teutonici, i monaci guerrieri destinati alla colonizzazione e sottomissione dei paesi di lingua slava.

Dopo la condanna a morte di Hus si erano levate in tutta la Boemia e a Praga forti proteste che spinsero il re Wenzel a chiudere tutte le chiese hussite, e fu in questo contesto che Žiżka strinse un forte legame di amicizia con il predicatore popolare Jan Želivsky, dando vita ad un sodalizio dalle conseguenze dirompenti.

Il 30 luglio 1419 infatti una moltitudine di persone, guidate dallo stesso Želivsky, abbattè il portone del palazzo comunale di Praga per esigere la liberazione dei prigionieri hussiti, scaraventando in strada una dozzina di consiglieri dalle finestre della torre e dando così vita alla prima defenestrazione di Praga (l’altra fu all’origine della Guerra dei trent’anni due secoli dopo). A seguito di ciò e del fatto che il popolo aveva preso il controllo della capitale, le istanze più radicali del movimento presero a rafforzarsi tra gli strati più poveri della popolazione e dei contadini.

A unire tutti gli scontenti e i diseredati fu il sogno millenarista di realizzare il Regno di Dio in terra. La profezia annunciava per il 1420 il ritorno di Cristo e il crollo di Babilonia (Praga) e del suo mondo di corruzione e iniquità. Le città dovevano essere abbandonate, i giusti dovevano salire sulle montagne per prepararsi al rinnovamento totale. E così fecero: smisero di lavorare, di pagare i tributi, abbandonarono le loro case e i loro campi […] perché sapevano che la pace non sarebbe durata a lungo. Misero tutti i loro beni in comune e si organizzarono in fratellanze armate per diffondere il verbo e combattere gli empi che si ostinavano a difendere il vecchi ordine. Ovviamente, anche Jan Žiżka era con loro8.

Il primo marzo 1420 il papa e l’imperatore promossero una prima crociata contro gli hussiti (ce ne sarebbero poi state altre quattro) e in risposta all’appello, che prometteva anche l’assoluzione da tutti i peccati per chi vi avesse preso parte, centomila soldati provenienti da tutta Europa invasero la Boemia. Nonostante, però, i rovesci iniziali e i massacri, le milizie taborite dell’est e dell’ovest condotte da Žiżka ebbero la meglio sulle armate crociate costringendole alla resa.

Questa iniziativa di guerra dal basso diede alla componente proletaria e radicale della rivoluzione hussita il ruolo di protagonista, compattando intorno a sé tutto il resto del movimento. Erano le armate dei poveri e dei contadini che avevano sconfitto l’esercito imperiale e salvato la Boemia dall’invasione straniera, e ciò diede una forza inedita anche ai poveri di Praga, relegando la componente più benestante e moderata a un ruolo subalterno9.

Ed è proprio l’aspetto militare della rivoluzione boema del XV secolo a costituire l’argomento di uno dei saggi scritti appositamente per l’occasione da Daniele Pepino: Aspetti tattici di una guerra di popolo.

Nel Quattrocento, in Europa, la guerra medievale stava cambiando volto, virando verso la modernità. La cavalleria, fino ad allora protagonista assoluta delle battaglie, stava gradualmente perdendo importanza, mentre cresceva il peso della fanteria, formata da schiere di “gente comune” in armi. I cavalieri erano una casta addestrata dalla nascita a un codice di comportamento e a un sistema di valori aristocratici, erano uomini che combattevano tra di loro, seguendo precise regole e rituali. L’affermazione della fanteria, ancor prima della comparsa delle armi da fuoco portatili, ribaltò tutto quanto. La guerra non fu più un gioco tra nobili, divenne una faccenda di popolo. Masse di poveri irruppero sulla scena, diventando protagoniste dei campi di battaglia.

È su questo spartiacque che si dispiegano le guerre hussite, quando il vecchio ordine feudale va disgregandosi e la modernità capitalista ancora fatica a cementare la sua egemonia. Prima che le classi dominanti riuscissero a inquadrare i loro eserciti, a mandare i loro sudditi al macello in ranghi disciplinati, il popolo si sollevò rivendicando il proprio ruolo autonomo nella storia. L’insurrezione taborita fu anche questo. La plebaglia che si rifiuta di andare al massacro per difendere privilegi altrui, si appropria delle tecniche (antiche, come i carri, e nuove, come le armi da fuoco) oltre che dell’immaginario (la Bibbia) e le fa proprie, rovesciandole contro i propri nemici di classe. Sono i poveri che combattono per sé stessi. Nelle guerre hussite, le fratellanze del popolo in armi fecero irruzione sui campi di battaglia del cuore d’Europa, dispiegando una possibilità storica incompiuta: se avessero vinto loro, molto probabilmente, il feudalesimo non sarebbe stato sostituito da un ordine ancora più iniquo e disumano10.

L’autore descrive in seguito con estrema precisione le innovative tattiche militari che permetteranno a quell’esercito di popolo di tener testa per anni alle armate imperiali e ci ricorda come:

Dalle campagne inglesi alle città italiane, le comunità locali erano organizzate in società armate, in cui tutti gli uomini abili prestavano servizio, e che garantivano la sicurezza del proprio rione o villaggio; milizie che molto spesso, in caso di rivolte, si schieravano con la popolazione insorta costituendone la forza in armi. […] L’affermazione degli Stati territoriali richiedeva la confisca del diritto all’autodifesa delle comunità locali; il monopolio della violenza andava accentrato nelle mani di nuovi apparati burocratici sempre più lontani e impersonali, disgregando e disarmando ogni forma di organizzazione e di contropotere popolare. Fu un conflitto che diede vita a una serie impressionante di rivolte contadine e urbane che bruciarono l’Europa per secoli, assumendo i contorni di una guerra civile carsica. Intrecciandosi con le correnti più radicali della Riforma protestante, le comunità lottarono per mantenere al loro interno il controllo non solo delle risorse (l’uso collettivo di terre, pascoli, boschi, acque, ecc.) e della fede (la predicazione nella propria lingua, l’elezione diretta dei pastori, ecc.) ma anche della propria sicurezza (il diritto a portare le armi e a organizzarsi militarmente per l’autodifesa). La guerra a tutto campo condotta dalle fratellanze taborite fu quindi, in questo senso, anche l’accanita e gloriosa lotta armata della società – e della sua facoltà di autodifendersi – contro lo Stato11.

Le conclusioni del saggio racchiudono, forse, l’aspetto di maggiore importanza di una rivoluzione che se si fosse affermata sarebbe stata davvero apocalittica, a differenza di tante altre poi millantate come tali. Lontana dal pacifismo imbelle come dal militarismo delle armate al servizio degli imperi e del capitale, la lezione taborita e di Jan il cieco giunge ancora a noi in tutta la sua forza, soprattutto a riguardo dell’uso e dell’organizzazione della violenza dal basso.

Ma anche le fratture interne al movimento, così come i rovesci politici e le dinamiche militari sono poi ancora raccontate in dettaglio nei saggi contemporanei e nei testi dell’epoca raccolti in un’antologia che chi scrive non esita a definire imprescindibile per chiunque voglia ancora accollarsi la riflessione sulla necessità di cambiamento dell’ordine sociale esistente, ma mai dato una volta per tutte come si vorrebbe far credere, e sulle rivoluzioni di ieri e, forse, di domani.

D. Pepino, Introduzione a Taboriti. Apocalisse anarco-comunista in Boemia, edizioni Tabor, Valsusa 2025, p. 8. ↩

Come ebbe a definire la Chiesa Cattolica Giosuè Carducci nella sua Ode alla città di Ferrara (1895), v. 163. ↩

Yves Delhoysie, Georges Lapierre, L’incendio millenarista tra apocalisse e rivoluzione, Malamente/Tabor, Urbino-Valsusa 2024. ↩

Gérard de Sède, Settecento anni di rivolte occitane, con una prefazione del Collettivo Mauvaise troupe occitana, Edizioni Tabor 2016 ↩

D. Pepino, op.cit., p. 7. ↩

Sulle vicende del libello mussoliniano, Giovanni Huss il veridico, prima cancellato dal regime ai tempi dei Patti lateranensi poiché radicalmente anti-clericale e successivamente ignorato dalla cultura antifascista, si veda: F. Tasca, «Giovanni Huss il veridico» di Benito Mussolini. Riflessioni sul destino di un libro, «Bollettino della Società di studi valdesi» n° 218, giugno 2016, pp. 173182. ↩

D. Pepino, op. cit., p. 9. ↩

Ibidem, p. 11. ↩

Ibid., p. 12. ↩

D. Pepino, Aspetti tattici di una guerra di popolo in Taboriti. Apocalisse anarco-comunista in Boemia, op. cit. pp. 59–76, p. 59. ↩

Ivi, pp. 75-76. ↩