di Cesare Battisti

Nel Leviatano, Thomas Hobbes inserisce la vendetta nello stato di natura, ossia forma presociale in cui “Puoino è lupo per l’uomo”. Dopodiché, la giustizia dovrebbe, invece, avere per obbiettivo la pace, la riconciliazione tra le genti, tra la vittima e il colpevole; la giustizia dovrebbe educare la società ad accogliere, il reo a reinserirsi. Ma, c’è da chiedersi, un sistema penitenziario pensato e strutturato per punire serve la giustizia o la vendetta? Sussistono molte zone d’ombra tra punizione e vendetta. La pena è sempre proporzionata al delitto? Le campagne mediatiche possono influenzare i verdetti? Quale è il ruolo del reo nella rappresentazione della giustizia, egli conosce gli ingranaggi occulti del sistema penale che lo vuole rinchiuso in una cella? Sa della sfumata capacità di unire calcolo e dissimulazione, egoismo e consenso, vendetta e giustizia?

Nel Leviatano, Thomas Hobbes inserisce la vendetta nello stato di natura, ossia forma presociale in cui “Puoino è lupo per l’uomo”. Dopodiché, la giustizia dovrebbe, invece, avere per obbiettivo la pace, la riconciliazione tra le genti, tra la vittima e il colpevole; la giustizia dovrebbe educare la società ad accogliere, il reo a reinserirsi. Ma, c’è da chiedersi, un sistema penitenziario pensato e strutturato per punire serve la giustizia o la vendetta? Sussistono molte zone d’ombra tra punizione e vendetta. La pena è sempre proporzionata al delitto? Le campagne mediatiche possono influenzare i verdetti? Quale è il ruolo del reo nella rappresentazione della giustizia, egli conosce gli ingranaggi occulti del sistema penale che lo vuole rinchiuso in una cella? Sa della sfumata capacità di unire calcolo e dissimulazione, egoismo e consenso, vendetta e giustizia?

Il detenuto lo ignora o finge di non sapere per limitare i danni?

Spesso, per farsi coraggio o solo per pigrizia al detenuto piace dire che la sua carcerazione è una parentesi. Ma chi ci mette piede per la prima volta, anche se per poco, non sospetta che il carcere finirà per diventare una serie infinita di parentesi che si aprono e si richiudono, ogni volta più durature, lungo tutto l’arco della sua vita. Se paragonassimo il sistema penitenziario a un impresa, di questa si potrebbe dire che è fallimentare dal 70 all’80%, tanto è il tasso della recidiva. Eppure la prigione resta in piedi e continua a malversare il denaro pubblico con lo scopo di tenere al chiuso chi ha sbagliato, il tempo che ci vuole per restituirlo alla società morto, o criminale a rate diplomato.

Ma tutto questo sembra interessare poco, non solo allo Stato ma anche a chi steso sulla branda sta a pensare, o perlomeno così crede di fare, mentre maledice il legale difensore per quel processo andato male. E di lui che stiamo parlando, del detenuto che dell’abolizione di un sistema penitenziario fallimentare se ne frega, tanto lui non sta dietro le sbarre, crede di essere tra parentesi. In attesa dell’istante in cui, immobile davanti a quel portone tanto ambito, vedrà il cielo azzurro come non l’ha visto mai e perderà di colpo la memoria carceraria. Sentirà il vento della libertà spazzare via le sue pene e si crederà infine libero, ma non sa che sta solo facendo largo alla prossima parentesi da scontare in carcere.

È una realtà che ci fa porre qualche domanda: conosciamo davvero il carcere? Sappiamo come funziona e come possiamo migliorarlo, in attesa di un sistema di pena alternativa? Lo sanno i giudici e i legislatori? Solo trascorrendo tempo dentro il carcere se ne possono capire i meccanismi. Ma anche sfruttare il periodo della reclusione per andare alla ricerca di sé stessi, provare a ricostruire un dialogo intimo e riuscire a perdonarsi dopo avere elaborato i propri errori. Un percorso che risulterebbe agevolato da condizioni di detenzione rispettose della dignità umana. Ma così non è.

“La questione delle garanzie, della libertà, della crudeltà, della vita quotidiana nel luogo di detenzione è anche una questione culturale. Solo un sapere profondo e critico ha la forza di spingere verso trasformazioni sociali e mutamenti di pratiche, altrimenti lesive dei diritti fondamentali.”

Proprio in questi giorni si sta ponendo come priorità il riconoscimento del diritto all’affettività e alla sessualità per le persone recluse. Ma come ci poniamo noi, le persone detenute, quali suggerimenti possiamo dare per migliorare le circolari del DAP, fare in modo che le disposizioni previste siano conformi alla Legge, senza discriminazioni, rispettose delle nostre carenze, delle nostre necessità reali e, soprattutto, di quelle dei nostri cari che stanno soffrendo per noi. Siamo capaci, noi detenuti, di pensare insieme, apportare la nostra esperienza e contribuire affinché questa legge sul diritto all’affettività e al sesso in carcere non sia uno sterile tentativo di appannaggio, un altro nulla di fatto, invece di un’opportunità, di uno spiraglio verso un’effettiva ricongiunzione con la famiglia, con la società. Oppure ci affidiamo all’Apparato e ce ne stiamo in branda ad aspettare cosa farà la Macchina per noi? A proposito dell’affidabilità delle macchine, nel suo romanzo Tempi Difficili, nel 1854 Charles Dickens così scriveva:

“…Si sa cosa farà la macchina; ma tra tutti i maghi che calcolano il Debito Nazionale, non ce n’è uno che possa dirmi la capacità di bene o di male, di amore e di odio, di patriottismo o di scontento, della degradazione della virtù in vizio, o all’opposto, in ogni particolare attimo nell’anima di uno di questi quieti servitori della macchina, dal volto composto e dai gesti misurati…” Ci suggerisce

qualcosa?

Intanto anch’io sto qui a pensare. Al ruolo del fantasma, alla sua rappresentazione teatrale che qualche compagno di galera dice di poter interpretare nella sala polivalente del carcere di Massa: dal macello di Parma alla sezione a detenzione attenuata di Massa, ho fatto un balzo in avanti, non c’è che dire, ho fatto carriera. Ma non mi faccio illusioni, la Bestia carceraria non si umanizza, ha solo cambiato aspetto. Mentre io prendo via via le sue sembianze. E scrivo, perché voglio credere che sia una scelta mia, l’unica, la sola che mi appartiene e così facendo m’illudo di limitare la degradazione cerebrale. Non è facile, rischio di cadere in continuazione in un altro tipo di reclusione, con codici diversi, ma non meno pericolosi di un incrocio a sbarre. Eppure, e non mi è mancato il tempo per sperimentarlo, se si accettano, le difficoltà possono essere un momento di crescita, oltre che di spietato masochismo. A me, se riuscissi a far tacere la coscienza, basterebbe sedermi davanti al foglio, negli auricolari una musica senza parole, le rime distraggono, e niente più rumori di acciaio contro acciaio, di passi pesanti da muro a muro. Si spengono gli ordini gracchiati dell’altoparlante. Adesso solo io, davanti al foglio bianco, a coltivare la paura di essere ancora umano e dover ricominciare tutto daccapo.

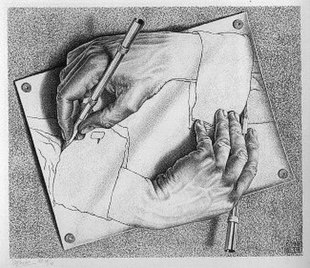

Se potessi scriverei direttamente sulla corteccia cerebrale, la graffierei indelebilmente con i pensieri più leali che mi vengono per non lasciarli mai più andare. Ci costruirei una diga fatta di parole per trattenere la dolcezza e le passioni, le intenzioni buone, ma anche tutte le balordaggini commesse quando mi sentivo vivo. Non lascerei niente alla prigione e scrivo, e per non essere seppellito prima di morire, mi affido alla memoria che tradisce. Mentre coltivo di nascosto la sensazione di non fare mai niente di definitivo, di compiuto, ogni atto è solo preludio di qualcosa che non so ancora. È così mi illudo di essere diverso dagli altri che credono di stare tra parentesi, per poter ingannare l’opera devastatrice della prigione.