di Girolamo De Michele

In appendice: Intervista a Irvine Welsh (da Pulp n. 65, genn./febbr. 2007)

L’ultimo romanzo di Irvine Welsh The Bedroom Secrets of the Master Chefs (I segreti erotici dei grandi chef, Guanda 2006) chiude un ciclo, e permette un bilancio sull’opera di questo straordinario scrittore scozzese, da molti identificato col solo Trainspotting. In precedenza Welsh aveva incrociato i personaggi di Trainspotting, Colla e Porno, componendo una sorta di trittico edimburghese che in qualche modo si differenzia dai pur notevoli Il lercio e Tolleranza zero: c’è nel trittico concluso da Porno un’attitudine particolare, un Edinburgh-Mood che fa della città scozzese un’allegoria della metropoli post-moderna.

Al tempo stesso, in filigrana, nella narrativa di Welsh si rappresenta il vero volto non solo del “rinascimento scozzese”, ma soprattutto l’uomo politico che ne è l’incarnazione: Tony Blair, che proprio da Edimburgo prese le mosse nel 1983 per assurgere ai vertici della politica britannica (nel 1993, alla pubblicazione di Trainspotting, il quarantenne Blair è ministro-ombra degli interni e numero due del Labour Party). Edimburgo è stata, nel bene e nel male — soprattutto nel male — il laboratorio politico e urbanistico nel quale è maturato quel New Labour che tanto affascina(va?) la sinistra riformista italiana. Una sinistra che avrebbe fatto bene a dare un’occhiata a quanto Welsh raccontava negli stessi anni: la nascita di una luccicante Edimburgo-da-bere impregnata di griffe, ristoranti stranieri, bar alla moda che soppiantano i vecchi pub, strade centrali nelle quali una generazione di neo-yuppies, equamente divisi tra il nazionalismo scozzese e l’unionismo laburista sfoggia il proprio potere, dimentica dello squallore dei casermoni nelle coree di periferia. E che farebbe bene a leggersi le pagine di Porno e di questo Bedroom secrets sulla permanenza degli hooligan e sulla geografia cittadina degli scontri, displocati all’esterno del salotto buon dello stadio, ma non per questo scomparsi dalle strade cittadine: a sfatare, se mai ce ne fosse bisogno, la favole del modello inglese oggi venduta come panacea.

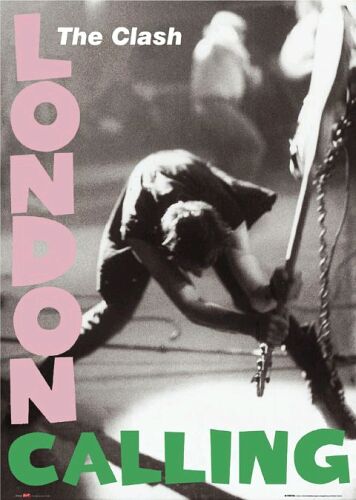

All’interno di questa città (che diventa la chiave di lettura per altri luoghi metropolitani: Amsterdam, Glasgow, ecc.) i post-punk di Welsh scivolano per le strade, passano, accumulano tempo come una batteria accumula energia: come i flâneur di Benjamin, nel loro passare spazializzano l’esperienza temporale, condensano la storia propria e dei propri luoghi nelle sue rappresentazioni topografiche. La città mette in scena nei suoi luoghi — vedi la passeggiata [qui il testo originale] di Beverly in apertura dei Segreti erotici — la propria storia; una storia che Welsh rigetta col nichilismo che gli è proprio: «Scozia: la ricetta del disastro. Dunque: prendete una dose di depressione calvinista, spruzzatela con un po’ di senso di colpa cattolico, aggiungete un’esagerazione di alcol e cuocete per circa trecento anni in un forno freddo, buio e grigio. Guarnite con tartan sgargiante e ridicolo. E servite con contorno di coltellate». Fino a questo romanzo si poteva pensare che per Welsh sputare sulla storia patria — sul nazionalismo scozzese, sulla sua mitologia che occulta i nessi storici fra identità scozzese e razzismo britannico (l’origine scozzese del Ku Klux Klan) — fosse un residuo iconoclastico dell’esperienza della generazione tardo-punk. Una questione di atteggiamento, di carattere: laddove, per usare un’altra categoria benjaminiana, non si tratta di carattere, ma di destino. O meglio: del rapporto di questo con quello. E che tutto ciò sia esponibile con le categorie di Benjamin — il più nichilista dei critici letterari — non è un caso: «il mondo si semplifica enormemente se viene esaminato non tanto per la sua godibilità, quanto per giudicare se meriti di essere distrutto», glossava il critico berlinese. Welsh non pensa altro: se non che la distruzione è una necessità. Tutte le variazioni dei Segreti erotici rispetto alla trilogia precedente sono al servizio di questa necessità: il ritorno al registro iperrealistico (già usato in Tolleranza zero), esplicitato con l’omaggio a Chuck Palahniuk e Bret Easton Ellis — «Niente scrittori scozzesi. Se ho voglia di parolacce e droga, basta mettere un piede fuori di casa» —, l’abbandono del registro corale in favore del personaggio principale, Danny Skinner, una sorta di incrocio tra Patrick Bateman e Dorian Gray concepito la notte del 1980 in cui ad Edimburgo i Clash modificarono London’s Burning in Edinburgh’s Burning. Il tema del doppio, già sperimentato ne Il lercio (il verme solitario alter-ego del protagonista), è al centro di questo romanzo: come Dorian Gray, tutto ciò che Danny fa non intacca la sua persona, ma affligge il suo doppio, Brian. Come Bateman, il confine fra la realtà dei propri sogni e i sogni della realtà si fa sempre più labile, sino a scomparire: il sogno non è una via di fuga, ma la condizione di prigionia all’interno del sogno altrui. E se la metafora di Danny, venuto al mondo mentre la parabola del punk cominciava a declinare lasciando sulla scena l’arroganza thatcheriana, è sin troppo scoperta, il suo esito lo è meno. La vita è una sorta di guerra permanente, la condizione dei soldati mandati al macello in Irak lo specchio della condizione umana nella metropoli post-moderna: «Alzo lo sguardo su Bush mentre l’esercito americano attacca Falluja, penso a quei disperati: carne da cannone venuta da luoghi deindustrializzati con la disoccupazione in aumento come l’Ohio, e che ha votato per farlo rieleggere. Garantito che poi diventeranno degli ubriaconi senza un soldo come i loro avi fregati, che erano andati in Vietnam e che adesso chiedono la carità nei quartieri sordidi. Il loro ruolo è di essere inculati per i sogni e le trame di qualcun altro». Da Palahniuk a King, da Ellis a Welsh, il romanzo anglo-sassone sta descrivendo, con toni cupi e disperati, una condizione esperienziale ridotta ad incubo. Abitare il sogno altrui significa vivere l’incubo della riduzione della propria potenza vitale all’esperienza senza uscita della metropoli: del resto, non sembrano venire segnali di speranza dai sociologi dell’urbanizzazione (Mike Davis, Saskia Sassen). Le linee di fuga elaborate dai personaggi “di passaggio” dei precedenti romanzi di Welsh lasciavano intravedere una strategia di esodo, messa in atto attraverso l’accumulo di esperienze potenziali come difesa/attacco rispetto allo squallore dell’esistente. L’ultimo Welsh chiude, nichilisticamente, il cerchio: per i Danny Skinner, per le loro città, per il loro potere non c’è salvezza possibile. Dal loro incubo non si sfugge: per i Brian Kibby non c’è che la distruzione dell’incubo, senza alternative. Il carattere distruttivo è l’unico lascito della generazione punk oggi spendibile, l’ultima speranza per chi è sopravvissuto agli anni Ottanta, all’eroina, al New Labour. Ma anche: la prova della grande vitalità di un narratore capace di piegare la lingua ai più diversi usi e registri, ignorando bellamente ogni confine tra romanzo pop e scrittura sperimentale. Ne sa qualcosa Massimo Bocchiola, il mai troppo elogiato traduttore abituale di Welsh, costretto ancora una volta a lavorare sulla lingua italiana per renderla plastica e duttile come quella inglese: un lavoro che sembra non dissimile a quello che compiva Fenoglio nel ritradurre in italiano il suo Fenglish. A suo modo, è anche questa una letteratura di resistenza.

Tutte le variazioni dei Segreti erotici rispetto alla trilogia precedente sono al servizio di questa necessità: il ritorno al registro iperrealistico (già usato in Tolleranza zero), esplicitato con l’omaggio a Chuck Palahniuk e Bret Easton Ellis — «Niente scrittori scozzesi. Se ho voglia di parolacce e droga, basta mettere un piede fuori di casa» —, l’abbandono del registro corale in favore del personaggio principale, Danny Skinner, una sorta di incrocio tra Patrick Bateman e Dorian Gray concepito la notte del 1980 in cui ad Edimburgo i Clash modificarono London’s Burning in Edinburgh’s Burning. Il tema del doppio, già sperimentato ne Il lercio (il verme solitario alter-ego del protagonista), è al centro di questo romanzo: come Dorian Gray, tutto ciò che Danny fa non intacca la sua persona, ma affligge il suo doppio, Brian. Come Bateman, il confine fra la realtà dei propri sogni e i sogni della realtà si fa sempre più labile, sino a scomparire: il sogno non è una via di fuga, ma la condizione di prigionia all’interno del sogno altrui. E se la metafora di Danny, venuto al mondo mentre la parabola del punk cominciava a declinare lasciando sulla scena l’arroganza thatcheriana, è sin troppo scoperta, il suo esito lo è meno. La vita è una sorta di guerra permanente, la condizione dei soldati mandati al macello in Irak lo specchio della condizione umana nella metropoli post-moderna: «Alzo lo sguardo su Bush mentre l’esercito americano attacca Falluja, penso a quei disperati: carne da cannone venuta da luoghi deindustrializzati con la disoccupazione in aumento come l’Ohio, e che ha votato per farlo rieleggere. Garantito che poi diventeranno degli ubriaconi senza un soldo come i loro avi fregati, che erano andati in Vietnam e che adesso chiedono la carità nei quartieri sordidi. Il loro ruolo è di essere inculati per i sogni e le trame di qualcun altro». Da Palahniuk a King, da Ellis a Welsh, il romanzo anglo-sassone sta descrivendo, con toni cupi e disperati, una condizione esperienziale ridotta ad incubo. Abitare il sogno altrui significa vivere l’incubo della riduzione della propria potenza vitale all’esperienza senza uscita della metropoli: del resto, non sembrano venire segnali di speranza dai sociologi dell’urbanizzazione (Mike Davis, Saskia Sassen). Le linee di fuga elaborate dai personaggi “di passaggio” dei precedenti romanzi di Welsh lasciavano intravedere una strategia di esodo, messa in atto attraverso l’accumulo di esperienze potenziali come difesa/attacco rispetto allo squallore dell’esistente. L’ultimo Welsh chiude, nichilisticamente, il cerchio: per i Danny Skinner, per le loro città, per il loro potere non c’è salvezza possibile. Dal loro incubo non si sfugge: per i Brian Kibby non c’è che la distruzione dell’incubo, senza alternative. Il carattere distruttivo è l’unico lascito della generazione punk oggi spendibile, l’ultima speranza per chi è sopravvissuto agli anni Ottanta, all’eroina, al New Labour. Ma anche: la prova della grande vitalità di un narratore capace di piegare la lingua ai più diversi usi e registri, ignorando bellamente ogni confine tra romanzo pop e scrittura sperimentale. Ne sa qualcosa Massimo Bocchiola, il mai troppo elogiato traduttore abituale di Welsh, costretto ancora una volta a lavorare sulla lingua italiana per renderla plastica e duttile come quella inglese: un lavoro che sembra non dissimile a quello che compiva Fenoglio nel ritradurre in italiano il suo Fenglish. A suo modo, è anche questa una letteratura di resistenza.

Questa recensione è stata pubblicata su Queer-Liberazione del 4.02.2007

INTERVISTA A IRVINE WELSH

(per gentile concessione della redazione di Pulp)

Fatta eccezione per Il lercio, nei precedenti romanzi hai sempre raccontato vicende con protagonisti tuoi coetanei. Adesso, invece, al centro della storia ci sono due ventenni: come ti sei trovato a immedesimarti in un’altra generazione?

Certo nei miei romanzi precedenti affrontavano tematiche a me molto vicine, non a caso ambientate in un contesto sociale ben definito nel quale era evidente un ribellismo inconscio anti Thatcher, quasi generazionale, che si rifletteva anche in un rapporto molto intenso dei giovani con la droga. Ma secondo me bisogna sempre raccontare delle età che si conoscono. lo non potrei mai immedesimarmi in un sessantenne perché non so cosa si prova a quella età, non so quale siano le pulsioni principali, e quindi non saprei cosa scrivere. Invece mi ricordo benissimo i miei vent’anni, e cosa volevo fare allora. Poi mi sono fatto aiutare dai figli dei miei amici e ho ascoltato un sacco di musica di questa generazione, ho guardato i programmi tv e letto i loro libri. Insomma, mi sono documentato.

In questi nuovi ventenni scozzesi la devianza si consuma dietro una normale apparenza borghese, senza più volontà ribellistica.

La società inglese è molto cambiata, sotto Tony Blair è diventata perfidamente inclusiva. Nessuno è escluso, o meglio nessuno si sente escluso, ma in realtà le classi sociali esistono ancora e sono sempre ben distinte. I giovani sono ambiziosi, in primo luogo pensano a fare denaro ma è senz’altro vero che quella che tu chiami devianza continua a esistere sotto un apparenza di benessere borghese. Uno sta in ufficio tutta la settimana e poi magari va allo stadio a fare a botte oppure si distrugge di alcool nei pub.

Nel nuovo romanzo la presenza dell’alcool è quasi ossessiva.

Si, questo è un cambiamento culturale. Perché se è vero che in Scozia si è sempre bevuto moltissimo, ora il consumo di alcool è aumentato in maniera esponenziale. In primo luogo perché sono in netto calo sia la diffusione dell’eroina, che è la droga asociale per eccellenza, che quella dell’ecstasy, peraltro ormai di qualità pessima, e poi perché il consumo di alcool consente di portare avanti una vita in qualche modo presentabile, almeno per un certo periodo. Ovvio che è un’illusione, ma gli alcolici sono venduti ovunque e si associano in modo perfetto alla cocaina, che è da anni la droga più diffusa e per certi versi anche rispettabile.

La mamma di Skinner, Beverly, è una ex punk. Che effetto fa raccontare la generazione punk raggiunta la maturità?

Tristezza, credo. Non pensavamo proprio che sarebbe finita in questo modo, con tutto questo business e queste mascherate. Soprattutto odio il revival, gli incontri fra reduci. Mi invitano sempre e una volta ho provato anche ad andarci. Mi sentivo a disagio. Ricordo che noi prendevamo in giro i teddy boys perché ci sembravano dei poveri rimbambiti. Temo che dei vecchi punk cinquantenni facciano la stessa impressione.

Tu l’hai vissuta la stagione punk?

Eccome se l’ho vissuta, prima a Edimburgo e poi a Londra. Nella quale ci sono andato apposta per diventare un punk.

Hai mai pensato di scrivere un romanzo sul quel periodo?

Oh no, mi basta averlo vissuto, perché è stato davvero molto intenso. A rimestare nel torbido ci pensano già la televisione e i giornalisti, non serve che lo faccia anche io.

In altri tuoi romanzi definisci i punk “quattrinai”. Fu un movimento lontano dalle classi popolari?

Non è così semplice. Per i ragazzi delle “coree” di periferia come quelli protagonisti di Colla che citi tu, i punk delle scuole d’arte provenienti dal centro città sembravano veramente dei figli di papà, quattrinai appunto. Ma è anche vero che c’erano molti ragazzi punk appartenenti alla working class. Questa tensione sociale fra punk non è mai venuta meno.

In Colla facevi un grande affresco generazionale, probabilmente il più importante scritto fino a ora per i nati all’inizio degli anni Sessanta. Quella generazione in Italia è ancora emarginata e incompresa. Lo stesso vale per la Scozia?

In Scozia il ricambio generazionale c’è stato, ma non per tutti. Il nostro vero problema è la massa incredibile di disoccupazione bianca che non ha proprio niente da fare ed è priva di prospettive. Potrà sembrare banale, ma il progresso scientifico ha creato moltissima disoccupazione e la working class ne ha pagato le conseguenze per tutti. So che questo disturba l’immagine della Gran Bretagna moderna e tecnologica, proiettata verso il futuro, ma è la pura verità: la working class bianca potrebbe fra breve diventare un grosso problema.

Nei ringraziamenti dici che tutto il romanzo è un’opera di fantasia e che neppure l’Edimburgo raccontata non esiste. Come mai questa scelta antirealista?

Il romanzo, e quest’ultimo in particolare, è sempre un’opera di fantasia se non viene specificato il contrario. E poi mi sono stufato. Dopo aver scritto gli altri romanzi c’era sempre qualcuno che mi diceva: ma come hai citato quel posto e non quell’altro, quel personaggio e non quell’altro. Non sono mica l’unico scrittore nato e cresciuto a Edimburgo. Nessuno va da Ian Rankin a contestargli la verosimiglianza della descrizione di Edimburgo, invece con me tutti non vedono l’ora di dirmi che la città non è affatto come l’ho descritta io. Allora ho scelto di estraniarmi completamente. Magari mettendo insieme tutte le Edimburgo descritte da me, Rankin e dagli scrittori che preferite si potrà ottenete una città credibile e che vada bene a tutti, ma fino a quel momento mi lascino in pace.

Il tema del doppio è certo molto letterario. Ma come nasce l’idea del maleficio?

Una bella storia, questa. Alcuni anni fa lavoravo a Londra e nel mio ufficio c’era un collega africano, della Sierra Leone. Nel suo paese veniva considerato un uomo di medicina, una sorta di stregone. Con questo collega ci litigai. Poco dopo un mio amico mi disse di stare attento perché avrebbe potuto farmi una fattura. Al momento mi sono messo a ridere poi però cominciai a sentirmi strano, forse suggestionato, forse no. Per stare sicuro e tranquillo ho fatto pace con questo stregone e non ho avuto più problemi fisici. Dopo un po’ lui stesso mi ha confidato di avermi fatto una fattura. A volte si pensa di non essere superstiziosi ma alla prima occasione che ti trovi di fronte al dubbio si fa presto a cambiare idea. In realtà l’argomento degli incantesimi e delle maledizioni mi ha sempre affascinato. Senza contare che storie di streghe, maghi e zingari magici in Scozia abbondano, ed è molto facile documentarsi. Ma non è solo questioni di sortilegi, mi interessava approfondire anche il discorso sull’odio: cercare dì capire dove può spingerti il rancore per una persona e che potere questo possa accumulare.

Nel romanzo si parla molto di cuochi e di cucina. Una scelta casuale?

I cuochi vivono in un ambiente malsano, sporco e affascinante, in mezzo al caldo, al fumo, ai sapori, agli odori. Infatti molti chef sono persone bizzarre e altri assolutamente pazzi. Ma tutti, a loro modo, sono degli artisti, costretti lavorare a orari terribili, senza praticamente tempo libero. Ma c’è anche una ragione legata alla trama: il protagonista, Skinner, deve trovare suo padre e per fare una ricerca che non annoiasse il lettore, il padre doveva fare un mestiere che offrisse tante possibilità. E lo chef ne offre tantissime perché è una professione che comprende il grande cuoco star della televisione come lo sfigatissimo sguattero di qualsiasi stamberga. E infatti per Skinner la ricerca non è stata semplice.