di Francesco Gallo

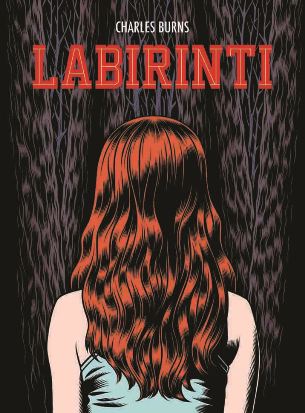

(Prosegue l’esame di Charles Burns, Final Cut, 2024, cfr. Labirinti, in Italia per Coconino, 2020-2024: qui la prima parte)

(Prosegue l’esame di Charles Burns, Final Cut, 2024, cfr. Labirinti, in Italia per Coconino, 2020-2024: qui la prima parte)

07.

A rivestire il ruolo più importante all’interno di Final Cut, come dimostrato dall’uso di un gran numero di sequenze, è il film L’ultimo spettacolo (1971). Da quando l’ha visto, Brian non fa che parlarne. Sa bene che a volte ha solo bisogno di uscire di casa, di evadere per qualche ora. Va al cinema, allora, e guarda qualsiasi cosa proiettino.

L’ultimo spettacolo, invece, è un’esperienza completamente differente.

Intanto, non è un film di genere. Non ha niente a che vedere con l’horror o con la fantascienza. Di che si tratta? È il secondo lavoro di Peter Bogdanovich, un attore e critico cinematografico che sin da piccolo aveva l’abitudine di schedare ogni film che guardava. Tratto da un romanzo di Larry McMurtry – Premio Pulitzer per Lonesome Dove (1986) nonché premio Oscar per la sceneggiatura non originale de I segreti di Brokeback Mountain (2006) –, L’ultimo spettacolo è il prodotto di un cineasta maturo, di esecuzione a dir poco eccellente. Candidato a otto premi Oscar, se ne aggiudicherà due: quello per il miglior attore non protagonista, Ben Johnson, e quello per la migliore attrice non protagonista, Cloris Leachman. Girato in bianco e nero (su consiglio di Orson Welles), rende omaggio ai capolavori del cinema americano degli anni Cinquanta e Sessanta. Raccontare storie nuove è impossibile, sembra dire. L’unica cosa che resta da fare è celebrare il passato. In che modo? Attraverso un’elegia melanconica, scarna e dolente, dedicata a un tempo glorioso che è andato perduto per sempre.

Protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze che vivono gli ultimi palpiti di una disincantata giovinezza tra le stradine polverose di Anarene, cittadina del Texas, qualche giorno prima che la piccola sala cinematografica del paese chiuda per sempre i battenti. Ne fanno parte Duane Jackson (Jeff Bridges) e Sonny Crawford (Timothy Bottoms), amici per la pelle nonché co-capitani della squadra di football, e Jacy Farrow (Cybill Shepherd), la ragazza che tutti desiderano. O che tutti dicono di desiderare.

Tra le varie scene ce c’è una – una di quelle che Brian fa fatica a espellere dal proprio cervello – in cui Jacy, insieme al suo ragazzo (uno di quelli che frequenta per fare ingelosire Duane, oppure Sonny, oppure tutt’e due insieme), viene invitata a una festa. Una festa un po’ particolare. Si tratta di uno skinny-dipping pool party. Con una tradizione: prima di immergerti, se è la tua prima volta – e per Jacy è la prima volta – devi piazzarti all’in piedi sul trampolino e toglierti i vestiti, in modo che tutti possano vederti, e, prima di immergerti, toglierti i vestiti. Anche la biancheria.

Burns giustappone questa lunga sequenza cinematografica a un dialogo avvenuto tra Brian e sua madre poco tempo prima. Il dialogo risaliva al momento in cui Brian stava per andare alla famigerata gita in montagna. Dovevano girare le scene del nuovo film.

Nel dialogo, nel ricordo, la signora Milner è preoccupata: «What kind of camping trip is this? Are there going to be girls there? What about that girl with the red hair?» L’ultima battuta, «Is she going to be with you?», viene pronunciata proprio quando nella testa di Brian c’è la scena del film in cui Duane tenta di fare l’amore con Jacy. Senza riuscirci, tra l’altro. (E, in seguito, quando ne L’ultimo spettacolo anche Sonny e Jacy si metteranno insieme per un breve periodo, Duane, geloso, rimprovererà l’amico, il quale, per tutta risposta, gli rinfaccerà l’impotenza sessuale.)

Torniamo allo skinny-dipping pool party.

Jacy si è spogliata. È in acqua. Con una mano si regge al bordo della piscina. Tutt’a un tratto si rende conto di che razza di stupidaggine ha commesso. Al polso sinistro ha ancora l’orologio. Jacy lo scuote. L’accosta all’orecchio. Prova a sentire se le lancette ticchettano. Niente da fare. L’acqua è penetrata al suo interno e l’ha rotto. Era un regalo di Duane. Aveva risparmiato sei mesi di stipendio per comprarglielo. Per Jacy vale a malapena una smorfia. Un mezzo sorriso, forse. Guarda al centro della piscina. C’è un ragazzo, un altro ragazzo, che la sta fissando. È Bobby Sheen (Gary Brockette). La piscina è quella della casa dei suoi genitori. Con un tipo così, pensa Jacy, avere un altro orologio sarà un gioco da ragazzi.

Perché è così importante, questa sequenza? Perché durante la gita in montagna si verifica una sequenza straordinariamente simile.

08.

Ripercorriamola, dunque, questa gita in montagna. A bordo di un furgone, il classico Volkswagen Transporter diffuso tra gli anni Sessanta e Settanta, Brian e i suoi amici – Jimmy, Laurie, Tina e la coppia formata da Dana e James – raggiungono lo Snoqualmie Pass, un valico montuoso tagliato a metà dalla Interstate 90. Viaggiano nello Stato di Washington, quello definito “sempreverde”, in un’area compresa tra l’Oceano Pacifico e la catena montuosa delle Cascade Range, all’estremo nord-occidentale degli Stati Uniti. Montagne, ghiacciai, cascate. Terra selvaggia, insomma. Wilderness.

Una volta arrivato, il gruppo si dà da fare. Monta le tende, raccoglie la legna. Laurie pesca delle trote e Tina le pulisce. Mostra a Laurie come si fa. Le eviscera: infila il pollice dentro la pancia molle e umida del pesce e lo fa scorrere ripetutamente avanti e indietro. Calato il sole, le ragazze e i ragazzi si sistemano attorno al fuoco. Mangiano noodles, pane francese. Tirano fuori un po’ di formaggio, della frutta fresca. Qualcuno ha portato una bottiglia di vino rosso. A un certo punto Dana e James vanno a dormire. Brian, invece, è super eccitato. Non vede l’ora di iniziare a girare, l’indomani. Nel frattempo sta seduto accanto a Laurie e le parla di un film bellissimo che ha visto ultimamente. È L’ultimo spettacolo. C’è una scena che l’ha colpito tantissimo, ed è proprio la scena dell’orologio: e Brian la racconta, ma nessun lo ascolta. Anche perché, tra il frinire dei grilli e lo scoppiettio del fuoco, iniziano a diffondersi i gemiti di Dana e James che stanno facendo l’amore. Jimmy commenta: «Hmm… I’d say that’s someone gettin’ a little “hot monkey love”!» Anche Laurie e Tina mostrano qualche segno di imbarazzo. Decidono di togliere il disturbo. Tra l’altro, dormono nella stessa tenda.

Il giorno seguente la troupe raggiunge la riva di un piccolo lago di origine vulcanica. È uno scorcio perfetto per le riprese. Protagoniste saranno Laurie e Tina. Laurie si spoglia. Fa per entrare in acqua. Poi Brian, all’improvviso: «Hey, Laurie! Wait! Wait a second! Your watch! You forgot to take off your watch!» Laurie se ne accorge («Oh… Shit!»). Brian si offre di mantenerglielo e Laurie lo ringrazia. Brian stenta a crederci. È come ne L’ultimo spettacolo. È la scena dell’orologio. La stessa scena. Quella di Jacy che fa il bagno nella piscina. O meglio, è la sua versione reale. E soltanto il cinema, è evidente, è in grado di portare Brian a contatto con una realtà finalmente comprensibile. Una realtà con la quale interagire. Una realtà da gestire e controllare.

L’intreccio di Burns somiglia all’ordito di un tappeto dotato di un ricamo sorprendente tanto nella sua parte anteriore quanto nella sua parte nascosta. Brian, l’abulico accidioso apatico inerte distaccato Brian, dimostra di sapersi prendere cura di Laurie – meglio: del suo orologio da polso – perché la visione di un film, molto semplicemente, l’ha preparato. Il film di Bogdanovich gli ha mostrato le possibili conseguenze di un’azione. Allo stesso modo, però, Brian si dimostra del tutto incapace di leggere i segnali di un’intimità sempre più cercata tra Laurie e Tina. Per quale ragione? Perché una visione anticipatrice e preparatoria non c’è stata.

Ne L’ultimo spettacolo, il triangolo amoroso tra i tre personaggi, Sonny, Duane e Jacy, viene pur sempre risolto secondo uno schema classico, prevedibile, oggi si direbbe: eteronormativo. La scoperta che attende Brian, al contrario, lo lascerà privo del benché minimo punto di riferimento. Resterà completamente svuotato, ridotto a una pura sagoma di spazio negativo.

09.

Il racconto del distacco tra Brian e Laurie è tanto efficace quanto doloroso. Per il tempo trascorso assieme, certo; per non parlare delle loro affinità caratteriali. Di un bisogno di capire gli altri, e se stessi, a partire da una condizione di silenzio e solitudine: sono gli unici due personaggi che, davanti ai dubbi crescenti, sentono il bisogno di isolarsi.

E per loro il distacco arriva così.

Durante le prime fasi della gita in montagna, il gruppo decide di fare tappa in una capanna nelle vicinanze di un bosco – gli omaggi al cinema horror, qui, si sprecano; sembra di visitare il set de La casa (1981), oppure di assistere alle prime scene di Within the Woods (1978), il cortometraggio in 8mm girato da un Sam Raimi neppure ventenne. Intorno alla tavola, il gruppo brinda all’inizio delle riprese. Brian però non vuole. Gli altri lo incalzano. Laurie, invece, prova a difendere la sua posizione. Tina, rivolgendosi all’amica, insiste: «Who are you? His mother? Let him speak for himself! Oh, wait… Maybe that’s the problem… I almost forgot… That whole thing with his mom!» La serata si conclude con Brian che toglie il disturbo. Decide di stare un po’ da solo, tanto per cambiare.

E Burns mostra la somiglianza tra il suo personaggio, imbozzolato nel sacco a pelo, e i baccelli de L’invasione degli ultracorpi, pronti a sostituire l’umanità. (Tra l’altro, è sempre nelle pagine in cui le assonanze grafiche e tematiche tra le varie storie raccontate sono meno esplicite che Final Cut esprime al meglio la sua potenza narrativa.)

È notte fonda. Nella capanna, Laurie si sveglia. Deve fare pipì. In bagno, però, c’è Tina. Sta male. Ha vomitato. Laurie cerca di aiutarla. Tenta di prendersi cura della sua amica. Apre la finestra per fare circolare un po’ d’aria fresca. La convince a fare una doccia calda. Mentre la accudisce, usa una voce morbida e rassicurante. È la stessa voce che usava sua madre quando Laurie da piccola non stava bene. Tina è dispiaciutissima. Si detesta. Anzi si odia, proprio. Anche gli altri la odiano, secondo lei. La sopportano solo perché i suoi genitori possiedono questa casa bellissima vicino al bosco: «In the morning it’s going to be too late… I’ll be sick and hungover and realize how stupid I am for… For trying to tell you…» Dirmi cosa, chiede Laurie. «That I really like you.» «Aw, Tina… I like you too… You know I do!» E Tina, a questo punto: «No, you don’t understand… I like you a lot… I like you more than Brian or Jimmy or any of those guys ever will.» C’è un lungo silenzio, a questo punto. Laurie l’accompagna a letto. Spegne la lampada. Fa per darle un bacio sulla guancia. All’improvviso, però, Tina si gira e le loro labbra si sfiorano.

Dopo lo scambio con Tina, Laurie sa che non riuscirà a prendere sonno. Una passeggiata è quello che ci vuole per schiarirsi le idee. Esce. Raggiunge la riva del lago. Immerge le dita di una mano nell’acqua trasparente. Le lecca. Assapora il gusto pungente e salato. Poi, con la coda dell’occhio, nota qualcosa. Qualcuno. È Brian. Anche lui ha preferito dormire fuori. Laurie lo raggiunge. È di ottimo umore, adesso. Sorride. Ha appena terminato un disegno. È un ritratto di Laurie, che apprezza. È stanca, però. Si stende accanto a lui. Chiude gli occhi. È quasi l’alba. Sta per assopirsi. Quand’ecco: avverte un fruscio. No, meglio: un ticchettio. Apre gli occhi. E c’è Brian, con la telecamera, che la sta riprendendo.

Si tratta di un’altra sequenza importantissima in cui Burns mostra un uso differente – senz’altro più maturo rispetto alle sue opere precedenti – dei colori, capaci, attraverso il graduale intensificarsi della luce, di sottolineare l’ininterrotta oscillazione dei sentimenti e degli stati d’animo dei protagonisti di Final Cut. Oscillazione che di lì a poco farà detonare il distacco tra Brian e Laurie quando, davanti alla tenda di lei, qualsiasi dubbio sulla natura della relazione tra le ragazze finirà per collassare: e, davanti al loro amore manifesto, ai loro sospiri intrecciati, a Brian non resterà che lo spazio negativo in cui rifugiarsi.

10.

Quella di Brian è, tra le altre cose, la storia di un apprendistato cinematografico. Di come un ragazzo introverso, schivo e apatico riesca a diventare un regista, alla fine. Non un regista professionista, comunque; non ancora, almeno. (Tuttavia, immaginando un sviluppo ulteriore per la sua vicenda: perché no?) Ma occorre intendere la parola “regista”, piuttosto, come una presa di coscienza e di realizzazione del proprio daimon interiore.

A fronte di una realtà che Brian fa fatica a interpretare, venendo meno la sua capacità di empatizzare con le persone che gli stanno attorno, solo e soltanto le immagini proiettate su uno schermo hanno il potere di renderlo partecipe. Insomma: possiedono la chiave della serratura dei suoi pensieri, altrimenti prigionieri nel labirinto della sua mente. Le immagini lo emozionano. Lo affascinano, lo spaventano, lo commuovono.

All’interno de Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze (2015) dello storico del cinema Michele Guerra e del neuroscienziato Vittorio Gallese (uno degli scopritori dei neuroni specchio), questo tipo di condizione viene definita “simulazione incarnata”. Accade tutte le volte in cui le persone all’interno di una sala cinematografica, nonostante siano consapevoli di stare assistendo a una finzione, adoperano una buona parte delle loro risorse neurali per guardare un film. Il buio aumenta la capacità di concentrazione. L’immobilità accresce la reattività nei confronti delle uniche figure in movimento. E una persona può mettersi a ridere o a piangere, rabbrividire di paura o disgusto. Fondamentale, però, è una condizione: la realtà di finzione deve avere qualche attinenza con il proprio vissuto e le proprie esperienze o con la propria fantasia.

La sera in cui Jimmy è pronto a mostrare il film ai suoi amici – ci sono tutti: Dana e James, Tina e Laurie – è la sera in cui Brian capisce, finalmente, il suo funzionamento differente. Le sue potenzialità. Il suo daimon. E il distacco si compie.

Così come è stato realizzato, il film è un disastro. Almeno secondo lui, comunque. Inquadrature sghembe. Nessi logici pressoché assenti. «It’s a total mess… It looks like a bunch of kids fucking around with a movie camera… No editing will ever fix any of this.»

È nel buio dentro la testa che Brian ricostruisce il film. Il suo film. Quello più autentico, finalmente. Neanche a farlo apposta, inizia come una storia d’amore. Poi, però, gli eventi prendono una piega strana. Dall’interno di grossi baccelloni si risvegliano dei corpi: c’è quello di Laurie, innanzitutto, poi quelli di Tina e di Jimmy. Laurie è terrorizzata. Fugge. Individua una capanna. All’interno c’è una stanza con la luce accesa. Chi c’è? Nella prima versione della storia, Brian aveva pensato di far sì che Laurie riconoscesse il riflesso di Brian – un alieno: un gigantesco cervello galleggiante – sulla superficie cromata di un tostapane. Invece no. Brian ha poi deciso di far entrare Laurie nella sua stanza. Nella sua cameretta. Allestita come l’ha sempre desiderata: «A room filled with late-summer light. I’ve got a drawing table… A real one, the kind that professional use. And hundred of amazing books, all lined up neatly on nice wooden shelves. A bed with clean sheets and a beautiful native american blanket, just like the one I had when we lived in Yakima.» Poi Brian e Laurie si prendono per mano. E si baciano. Poi guardano dalla finestra. «Deep in the valley below us, the alien invasion is heating up. The cities are burning, but there’s nothing to worry about. We’re safe. They’ll never find us up here.»

Poi il ticchettio emesso dal proiettore si interrompe. E c’è una voce. Qualcuno. Chiede di accendere le luci. Nel frattempo, Brian continua a immaginare. E a sognare. E a fare film alla sua maniera. E noi, con tutto il cuore, ci auguriamo che ci riesca.

11.

Perché abbiamo iniziato questo tentativo di analisi menzionando un’errata interpretazione di questo, pur apprezzato, Final Cut? Facciamo per l’ultima volta un passo indietro.

A causa dell’opera precedente di Burns, il pluripremiato Black Hole, l’autore è stato prima ritratto e poi intrappolato nel ruolo di portavoce di mostruosi, intensi turbamenti giovanili. Anche Final Cut s’inserisce nello stesso solco, certo: ma i medesimi temi li approfondisce. Di più: li attualizza. Testimoniando in questo modo una perdurante capacità dell’autore di scandagliare l’abisso di un coming-of-age artistico – prima ancor che biografico – con le dita ben salde sul polso della contemporaneità. Dalle mostruosità fisiche a quelle psichiche, dalla deformità corporea a una salute mentale – quella di Brian – chiaramente neurodivergente se non compromessa, appare innegabile il lavoro di Burns nel tentare di mantenere il focus su un panorama odierno completamente differente, e infinitamente più complesso, rispetto allo sguardo sulle adolescenze di fine anni Novanta.

Certo: non possiamo in alcun modo negare che permangano, all’interno dell’opera, vignette o sequenze intere che testimoniano un ostinato male gaze. (Una per tutta: nel primo sogno, quando Brian libera Laurie dal suo baccello.) Si tratta di visioni senz’altro riconducibili al punto di vista di Brian; ma risultano, a un occhio debitamente decostruito, superflue. E quindi insistite. Gratuite. Insomma: l’occasione mancata per un’ellissi più efficace.

Paradossalmente, però, la loro pervicacia contribuisce a sottolineare l’evoluzione di Burns: l’educazione sentimentale di Brian – e non solo quella di Brian, sembra suggerire Burns – si basa su un cinema (L’invasione degli ultracorpi, L’ultimo spettacolo, L’ultimo uomo sulla Terra) che del suddetto male gaze era insanabilmente intriso. Come sperare che il ragazzo possa trovare in sé alternative valide, se è incapace di immaginarsi al di fuori – al di là – dello schermo?

Burns compie un passo in avanti nell’elaborazione quando, come anticipato, in Final Cut accantona il rischio di un triangolo amoroso in cui l’antagonista di Brian è un altro maschio, il Jimmy di turno, come da stereotipo – come nell’Ultimo spettacolo, in effetti.

Dimostrando una sensibilità sicuramente più moderna, Burns mette il suo protagonista Brian con le spalle al muro: e il fatto che il più importante film di riferimento di Brian si riveli essere l’ennesimo prodotto narrativo che celebra un’amicizia maschile che si fonda su una virilità esibita, in ultima analisi tossica quanto superabile (superata non ancora, certo; superata, forse, mai), fa stagliare Final Cut ben al di sopra rispetto alle precedenti narrazioni costruite con i medesimi tropi narrativi.

Ecco: questo balzo in avanti, quest’aggiornata sensibilizzazione, a Burns non sono stati debitamente riconosciuti. C’è anzi chi si è addirittura spinto ad attribuirgli un affievolimento dell’ispirazione o un riciclo di contenuti. Un’onta, questa, che ci auguriamo possa essere lavata tramite l’ingestione di un vermetto rosa, quello sì decisamente tossico, venuto dallo spazio.