di Walter Catalano

I critici meno favorevoli hanno giudicato la serie ideata da Noah Hawley all’interno del franchise Alien e distribuita sulla piattaforma Disney, un miscuglio di supereroi Marvel, cartoni Disney, riferimenti letterari al Peter Pan di J. M. Barrie e xenomorfi gigeriani in libera uscita o, come qualcuno ha scritto, il matrimonio tra uno xenomorfo e Peter Pan sullo sfondo di una distopia aziendale in stile Severance. Un giudizio decisamente troppo severo a mio modesto avviso. A me il cocktail è sembrato invece assai riuscito, ben equilibrato e strettamente collegato sia tematicamente che, soprattutto, figurativamente, – pur nella sua saliente autonomia – con tutto il ciclo cinematografico, in particolare con i suoi episodi più rilevanti: l’horror teratologico del primo Alien di Ridley Scott, e l’action combattentistico dell’Aliens di James Cameron. La presenza di Ridley Scott come produttore esecutivo garantisce questa continuità e la serie si pone – a mio giudizio con risultati del tutto positivi – come una sorta di sintesi e di grande omaggio/citazione visuale ai due film più importanti del multiforme ma troppo discontinuo regista inglese (capace di passare, senza fare una piega, da capolavori indimenticabili come I duellanti, a porcate vergognose come Napoleon…): le scene spaziali e astronautiche sono Alien (il primo ovviamente), e quelle urbane terrestri sono Blade Runner. In questo costante riferimento lo show si erge, a mio avviso, ben al di sopra di tutti i più recenti spin-off cinematografici, dai vari Alien vs. Predator, agli stessi Prometheus, Covenant, Romolus. In più ha ritmo ed è divertente – almeno io mi sono molto divertito – anche per il modo in cui il concept è stato impacchettato, pervaso da un piacevole fiotto di energia heavy metal, ad esempio evocata non solo dalla ottima soundtrack nel suo complesso, ma dai sempre più rumorosi needle drop metal di fine puntata, che diventano una ulteriore curiosa attesa da parte dello spettatore – chi ci avranno messo questa volta? (vi rovino la sorpresa: si comincia coi Black Sabbath, in formazione senza Ozzie ma con Ronnie James Dio, The Mob Rules; poi i Tool, Stinkfist; Metallica, Wherever I May Roam; Smashing Pumpkins, Cherub Rock; Jane’s Addiction, Ocean Size; Godsmack, Keep Away; Queens of the Stone Age, Song for the Dead; Pearl Jam, Animal).

I critici meno favorevoli hanno giudicato la serie ideata da Noah Hawley all’interno del franchise Alien e distribuita sulla piattaforma Disney, un miscuglio di supereroi Marvel, cartoni Disney, riferimenti letterari al Peter Pan di J. M. Barrie e xenomorfi gigeriani in libera uscita o, come qualcuno ha scritto, il matrimonio tra uno xenomorfo e Peter Pan sullo sfondo di una distopia aziendale in stile Severance. Un giudizio decisamente troppo severo a mio modesto avviso. A me il cocktail è sembrato invece assai riuscito, ben equilibrato e strettamente collegato sia tematicamente che, soprattutto, figurativamente, – pur nella sua saliente autonomia – con tutto il ciclo cinematografico, in particolare con i suoi episodi più rilevanti: l’horror teratologico del primo Alien di Ridley Scott, e l’action combattentistico dell’Aliens di James Cameron. La presenza di Ridley Scott come produttore esecutivo garantisce questa continuità e la serie si pone – a mio giudizio con risultati del tutto positivi – come una sorta di sintesi e di grande omaggio/citazione visuale ai due film più importanti del multiforme ma troppo discontinuo regista inglese (capace di passare, senza fare una piega, da capolavori indimenticabili come I duellanti, a porcate vergognose come Napoleon…): le scene spaziali e astronautiche sono Alien (il primo ovviamente), e quelle urbane terrestri sono Blade Runner. In questo costante riferimento lo show si erge, a mio avviso, ben al di sopra di tutti i più recenti spin-off cinematografici, dai vari Alien vs. Predator, agli stessi Prometheus, Covenant, Romolus. In più ha ritmo ed è divertente – almeno io mi sono molto divertito – anche per il modo in cui il concept è stato impacchettato, pervaso da un piacevole fiotto di energia heavy metal, ad esempio evocata non solo dalla ottima soundtrack nel suo complesso, ma dai sempre più rumorosi needle drop metal di fine puntata, che diventano una ulteriore curiosa attesa da parte dello spettatore – chi ci avranno messo questa volta? (vi rovino la sorpresa: si comincia coi Black Sabbath, in formazione senza Ozzie ma con Ronnie James Dio, The Mob Rules; poi i Tool, Stinkfist; Metallica, Wherever I May Roam; Smashing Pumpkins, Cherub Rock; Jane’s Addiction, Ocean Size; Godsmack, Keep Away; Queens of the Stone Age, Song for the Dead; Pearl Jam, Animal).

Lo scenario delineato dalla trama, mantenendo non solo figurativamente ma anche tematicamente l’equilibrio tra Alien e Blade Runner, armonizzato da espliciti riferimenti a Peter Pan, manovra con efficacia tra la minaccia biologica extraterrestre e l’incubo sociologico terrestre. Il mondo è ormai governato dalle Cinque (Weyland-Yutani, Prodigy, Threshold, Dynamic, Lynch), le multinazionali che si disputano il potere e il controllo globale: niente più governi, solo consigli d’amministrazione. L’evento di origine spaziale che innesca la storia – la collisione dell’astronave Maginot carica di micidiali specie aliene segretamente importate dalla Yutani sulla terra per studiarle e usarle come future armi, precipitata sul territorio della multinazionale rivale, la megalopoli di Prodigy – ha in realtà le sue cause prime sulla terra, dove il giovane triliardario fondatore della Prodigy, Boy Kavalier, il cinico e arrogante Peter Pan che vive come un re sull’isola di Neverland – combinazione adolescenziale di Elon Musk e Mark Zuckerberg – ha avviato una geniale e spietata operazione frankensteiniana, creando gli ibridi, corpi sintetici che ospitano le coscienze di bambini morenti per patologie terminali. Non è dunque una vera e propria guerra a liberare e scatenare lo Xenomorfo sul nostro pianeta, ma l’espionage industriale in un business di cui le creature aliene sono merce strategica: un effetto della concorrenza aziendale che sposta il conflitto dall’arena militare a quella finanziaria.

Agli ormai collaudati androidi – dall’Ash di Alien, al David 8 di Prometheus e Covenant, ai paralleli replicanti dickiani di Blade Runner – per altro ben presenti anche qui con il bel personaggio di Kirsh (Timothy Olyphant), gelido e sarcastico portatore di un’etica alternativa in cui la macchina è superiore all’essere umano, si affiancano altre meraviglie tecnologiche, brevettate in particolare dalla Weyland-Yutani, come i cyborg – ad esempio il fedelissimo ufficiale del servizio di sicurezza della corporation sull’astronave Maginot, Kumi Morrow (Babou Ceesay), umano con parti cibernetiche, avvinto ai gestori dell’ingegneria che lo ha riassemblato con il vincolo di un samurai per il proprio shogun – o la ancor più rivoluzionaria invenzione con cui la Prodigy intende surclassare l’azienda avversaria, quella dei già citati ibridi. A questa categoria appartiene Wendy (Sydney Chandler), il prototipo di un gruppo di bambini superdotati ma condannati da malattie terminali la cui mente è stata reimpiantata in corpi sintetici già adulti e potenzialmente immortali: non più bambini ma non ancora adulti, non più umani ma non ancora macchine – esseri interiormente fragili ma esteriormente dotati di poteri inusitati (da qui l’analogia, che qualcuno ha riscontrato, con i super eroi Marvel…). Non c’è da stupirsi che la “maturazione” di Wendy nel corso della vicenda – una coscienza la sua ancora pienamente umana nei suoi sentimenti di affetto e protezione nei confronti del fratello maggiore Joe Hermit (Alex Lawther) ed eticamente incontaminata – la porti infine a simpatizzare e solidarizzare con gli xenomorfi – modelli perfetti di ferocia e di purezza, opposta alla gretta ipocrisia umana – con i quali comunica e che riesce a controllare: in fondo sia gli ibridi ex bambini, sia gli alieni, sono contemporaneamente promessa e minaccia, prodotto mercanteggiabile e devastante potenza distruttiva.

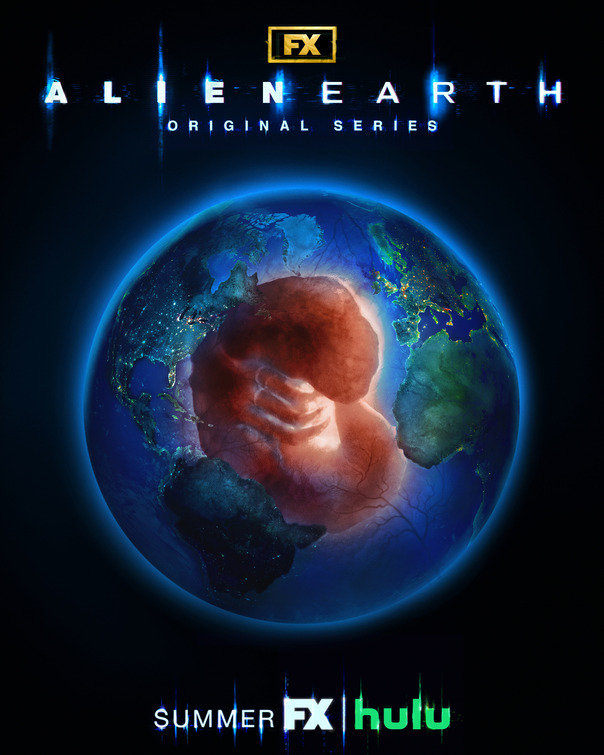

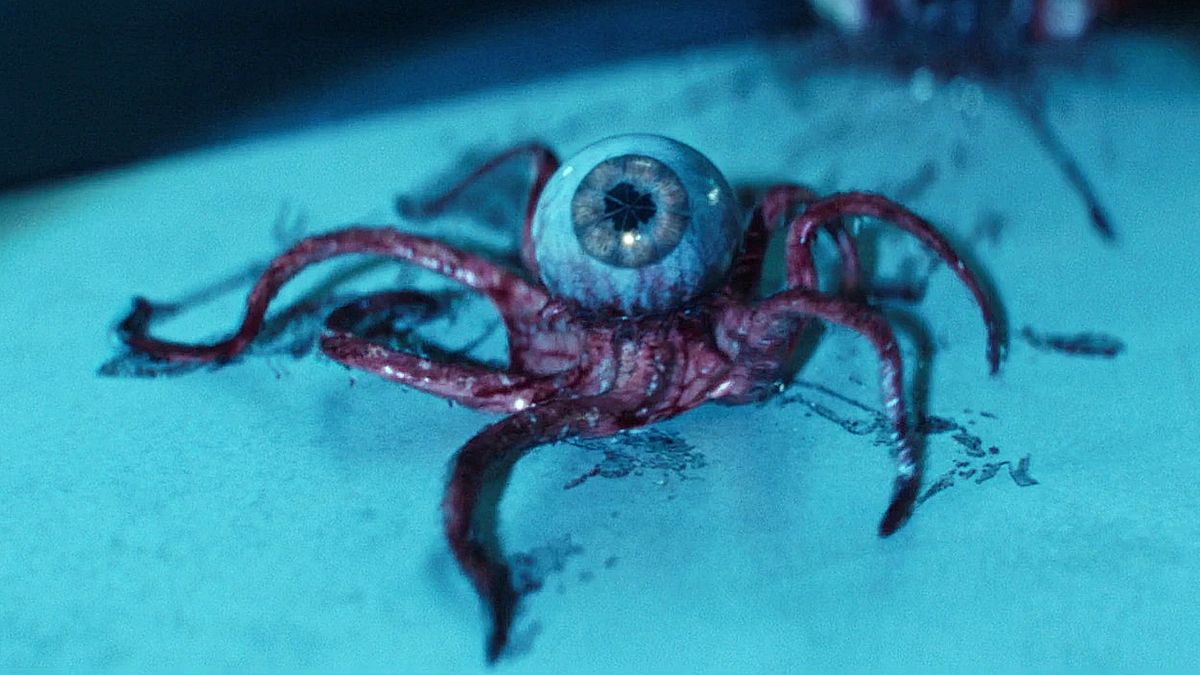

Anche sul piano dell’iconografia la serie rimanda ai momenti migliori dei film passati: il computer Mother che, come già sulla Nostromo, guida ora la Maginot; le superfici biomeccaniche di gigeriana memoria; le cabine lattiginose del criosonno; le uova quadrilobate e petalo-vaginali; un tripudio di facehugger (iconico quello della principale locandina pubblicitaria, avvinto al volto della Statua della Libertà o all’intero pianeta Terra…) e di conseguenti chestburster: rivediamo in altri personaggi la scena madre per eccellenza, il “parto” di Thomas Kane (John Hurt) nell’Alien originario; la serie è complessivamente molto più generosa d’azione xenomorfa di tutte le ultime uscite cinematografiche. In più agli xenomorfi si aggiungono molti altri – i teratofili lovecraftiani saranno sicuramente appagati -altrettanto micidiali e mostruosi, parassiti e predatori alieni: piante carnivore tentacolate e succhiatrici, mosche vampiro, cimici piranha e, su tutte, un occhio-polipo che parassita le orbite di organismi morti prendendone possesso; lo abbiamo visto impiantarsi su una carogna di pecora, e sembrava già lì terribilmente intelligente, ma nell’ultima puntata – come assaggio introduttivo alla seconda stagione – troverà il cadavere di Arthur Sylvia (David Rysdahl), da cui è appena uscito uno xenomorfo baby, lo scienziato che insieme alla moglie Dame Sylvia (Essie Davis), ha curato per la Prodigy la produzione degli ibridi: è assai probabile che il veicolo umano complicherà l’interazione futura con questo occhiuto villain.

Un altro elemento sicuramente innovativo della serie e che, in certo modo, infrange il canone xenomorfo, è quello della riformulazione di una nuova relazione col femminile. Finora, da Sigourney Weaver in poi, il tema della Bella e della Bestia, è stato centrale nella saga: il predatore alieno dalle spiccate componenti falliche – testa oblunga, mandibola erettile, coda acuminata con cui impalare le prede, riproduzione endoparassitaria analoga a una violazione – è stato visto alternativamente come simbolo dello stupro, del patriarcato, di una malattia venerea; una sintesi morbosa di sesso e morte, secondo le cupe visioni di Hans Ruedi Giger, sempre in qualche modo – anche quando, come nella versione di Cameron, assimilato alle specie eusociali terrestri come termiti, vespe, api o formiche e sottoposto a una regina con tanto di ovopositore – opposto e avverso al femminile, che sempre lo combatte e sempre lo vince (perfino quando appare più inerme, letteralmente “in mutande” come Sigourney nel finale del primo Alien: la morbidezza sinuosa, basica-alcalina, della femmina e del gatto contro la rigidità acida dello xenomorfo). In quest’ultimo caso invece, tramite il personaggio di Wendy, una figura femminile diventa per la prima volta alleata e, a suo modo, protettrice della specie aliena. Non sappiamo ancora come questa relazione si andrà sviluppando in seguito, ma per ora – e già il titolo dell’ultima puntata della serie è fin troppo esplicito, The Real Monsters – possiamo già dire che gli schieramenti di campo sono chiari: i veri mostri siamo noi uomini, artefici di un mondo di sfruttamento e di mercificazione, proni al potere di corporation multimiliardarie gestite da psicopatici megalomani come Boy Kavalier, capace di uccidere bambini per trasformarli in macchine, o come Yutani, indifferente alla morte di moltitudini pur di poter sdoganare e sfruttare ai suoi fini pericolosissime creature extraterrestri. Così Wendy si ribella a Peter Pan e si allea a Capitan Uncino. E gli xenomorfi potrebbero trasformarsi – chissà, lo vedremo – in truppe rivoluzionarie.