di Sandro Moiso

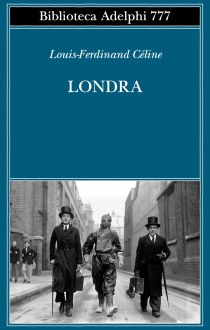

Louis-Ferdinand Céline, Londra. Traduzione a cura di Ottavio Fatica e cura editoriale di Ena Marchi, Adelphi, Milano 2025, pp. 504, 25,00 euro

Louis-Ferdinand Céline, Londra. Traduzione a cura di Ottavio Fatica e cura editoriale di Ena Marchi, Adelphi, Milano 2025, pp. 504, 25,00 euro

C’è da chiedersi quanto più povera e insignificante sarebbe stata la letteratura del ‘900, dal noir francese di Léo Malet e André Hèléna ai beat americani fino a Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, se non fosse stata sfiorata dall’ala blasfema e insopportabilmente e ferocemente grama di Louis Ferdinand Céline. Un esser gramo che non rinvia soltanto al significato più generale del termine, che già dovrebbe essere maneggiato con proprietà per non sminuirne la portata tragica, ma anche nella sua declinazione nel dialetto piemontese, “gram”, in cui assume il significato di cattivo, corrotto, alterato, guasto.

Sì, perché con Céline non si scherza, nemmeno quando si ride, cosa che capita di fare spesso leggendo tante sue pagine provocatorie, tristi, misogine, nauseanti e comiche allo stesso tempo. E che, come in tanti altri suoi romanzi, arricchiscono la lettura di Londra, sostanzialmente il seguito del precedente Guerra, già pubblicato da Adelphi nel 2023.

“Libro ritrovato” come pochi altri visto che il manoscritto da cui è stato recuperato e che è stato utilizzato per la presente prima edizione italiana faceva parte di quello stock di manoscritti che Louis Ferdinand Auguste Destouches, fin dai giorni di prigionia in Danimarca, dopo la fine della seconda guerra mondiale, aveva denunciato come sequestrati (requisiti?) dai partigiani francesi dal suo appartamento all’epoca della liberazione di Parigi.

Romanzo letteralmente salvato dalle fiamme dei roghi ideologici che, nel secondo dopoguerra, più che cancellare le tracce dell’amministrazione e del governo nazifascista dell’Europa, servirono a cancellare le tracce delle contraddizioni e dei dissensi che si erano manifestati in quel periodo. Soprattutto all’interno della società francese e della sua classe dirigente1.

Contraddizioni e necessità di “rinnovamento di facciata” che pesarono, soltanto per fare un esempio, anche su uno scrittore già da tempo affermato cone Georges Simenon che nell’ottobre del 1945 fu sostanzialmente costretto a fuggire negli Stati Uniti dalla Francia, dove pesavano su di lui le accuse di collaborazionismo e le minacce di epurazione dovute al contratto firmato, fin dal 1941, con la Continental Films, società a capitale tedesco diretta dal produttore Alfred Greven, che durante l’occupazione aveva realizzato e distribuito nove film tratti dai suoi romanzi.

Processi agli intenti e costruzione di “mostri collaborazionisti” di cui lo scrittore della lingua dei bassifondi, in maniera degna dei metodi sbrigativi dell’Inquisizione del tardo medio evo e della prima età moderna, divenne uno dei capri espiatori più esposti e demonizzati dalla retorica “democratica” nazionale. Insieme all’editore Robert Denoël, uno dei primi ad aver apprezzato le doti letterarie di Céline avendone pubblicato nel 1932 il romanzo che lo avrebbe reso celebre (Voyage au bout de la nuit), e che fu assassinato il 2 dicembre 1945, colpito alla schiena da un colpo di pistola mentre scendeva dalla sua auto in una via della capitale francese. Altro caso in cui vennero rubate carte di una certa importanza, raccolte in un dossier che stabiliva il comportamento collaborazionista degli editori parigini durante la guerra e un dossier destinato alla sua difesa in una causa intentata contro la sua casa editrice.

Vale forse la pena, qui e per una volta, di non ricostruire le accuse rivolte a Céline di collaborazionismo e antisemitismo che per decenni sono servite a sminuirne, se non a rendere odiosa, la sua figura per ricostruire rapidamente le vicende di un editore che fu tra i primi a pubblicare in Francia le opere di Louis Aragon, Elsa Triolet, Sigmund Freud, Otto Rank, Nathalie Sarraute, Charles Braibant, Pierre Albert-Birot e, come si è già detto, dello stesso Céline.

Robert Denoël fu prima di tutto un gallerista e un mercante d’arte che, nell’aprile del 1929 aveva fondato la “Éditions Robert Denoël – À l’enseign des Trois Magots” con cui iniziò l’edizione degli scrittori legati al surrealismo e alle avanguardie del primo dopoguerra, come Antonin Artaud, Roger Vitrac, Pierre Mac Orlan e Eugène Dabit. Successivamente, nell’aprile del 1930, con l’americano Bernard Steele avrebbe fondato le “ Éditions Denoël et Steele”, facendosi conoscere come un editore di grande talento durante gli anni Trenta, pubblicando autori di destra, di sinistra, appartenenti, come si è detto, alle avanguardie e progressisti. Mentre dal 1937, Steele, che temeva l’ascesa dell’antisemitismo in Francia, partì per gli Stati Uniti con sua madre e vendette le sue azioni a Denoël alla fine del 1938, che continuò così il lavoro sotto il nome di “Denoël editions”.

Robert Denoël fu prima di tutto un gallerista e un mercante d’arte che, nell’aprile del 1929 aveva fondato la “Éditions Robert Denoël – À l’enseign des Trois Magots” con cui iniziò l’edizione degli scrittori legati al surrealismo e alle avanguardie del primo dopoguerra, come Antonin Artaud, Roger Vitrac, Pierre Mac Orlan e Eugène Dabit. Successivamente, nell’aprile del 1930, con l’americano Bernard Steele avrebbe fondato le “ Éditions Denoël et Steele”, facendosi conoscere come un editore di grande talento durante gli anni Trenta, pubblicando autori di destra, di sinistra, appartenenti, come si è detto, alle avanguardie e progressisti. Mentre dal 1937, Steele, che temeva l’ascesa dell’antisemitismo in Francia, partì per gli Stati Uniti con sua madre e vendette le sue azioni a Denoël alla fine del 1938, che continuò così il lavoro sotto il nome di “Denoël editions”.

La sua casa editrice fu sigillata nel giugno 1940 e ventinove opere della sua collezione furono incluse nella lista Otto2, ma in ottobre Robert Denoël riprese la sua attività. Durante l’occupazione e il governo di Vichy fu uno degli editori francesi coinvolti nella collaborazione, come altri editori accusati dello stesso reato dopo la “liberazione”, come Bernard Grasset, Gaston Gallimard, Armand Colin, Baudinière (casa editrice specializzata, si potrebbe dire in testi antisemiti), Fernand Sorlot (che vinse una causa contro Adolf Hitler dopo la pubblicazione non autorizzata in francese, nel 1934, del Mein Kampf che l’autore avrebbe voluto vedere purgata dei contenuti più violenti) e Maurice Girodias (la cui casa editrice pubblicò per prima le opere di Henry Miller e Lolita di Nabokov).

Tutti successivamente assolti dall’accusa, così come fu anche per la casa editrice di Denoël con il caso archiviato nel 1947, mentre l’inchiesta sulla morte dell’editore sarebbe stata chiusa, tre anni dopo, senza che la giustizia francese fosse giunta a individuare alcun responsabile.

Prima di chiudere questo lungo intermezzo va però annotato che Denoël, guarda caso, aveva aperto la sua casa editrice, al capitale tedesco, ottenendo un prestito di due milioni di franchi da un investitore in Germania, l’editore berlinese Wilhelm Andermann, in cambio del quale Denoël gli vendette il 49% delle azioni del suo patrimonio editoriale. Nella primavera del 1944, sentendo il vento girare, fondò le Éditions de la Tour, con cui pubblicò principalmente memorie di soldati che avevano partecipato alla lotta contro i tedeschi in una raccolta intitolata La guerra degli uomini liberi. Inoltre, su consiglio di Aragon, nel novembre 1944 avrebbe pubblicato il primo libro di Elsa Triolet, moglie dello stesso Aragon e prima donna a vincere il premio Goncourt. Ma nell’agosto 1944, i beni tedeschi del suo investitore erano stati posti in amministrazione controllata dal governo provvisorio e per questo Denoël non avrebbe più potuto avere il controllo della casa editrice. Che successivamente Gaston Gallimard (fondatore della Éditions Gallimard, nonché cugino e socio di Michel Gallimard, editore di Camus e altri celebri scrittori), avrebbe preso nelle proprie mani cogliendo al volo l’opportunità di avere a disposizione il ricco catalogo della casa editrice. Céline incluso.

La lunga disquisizione fin qui condotta può essere utile per comprendere che sia la letteratura che l’editoria francese, dopo la parentesi di Vichy e dell’occupazione tedesca, subirono le conseguenze di un “repulisti morale”, al cui centro l’uso giuridico e politico dell’accusa di collaborazionismo e “antisemitismo” fu diversamente calibrato a seconda dei casi (dall’assoluzione, alla condanna e all’esilio oppure, ancora, all’omicidio politico).

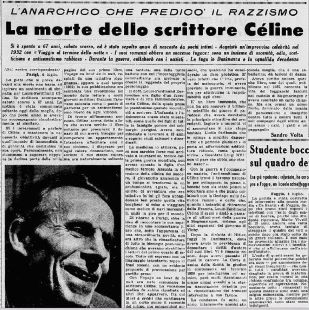

Motivo per cui può esser ripreso adesso il discorso sull’opera di uno scrittore che alla sua morte, avvenuta il 1° luglio 1961, un quotidiano italiano definì come un «anarchico che predicò il razzismo» e liquidato come autore di libri dal “successo fugace”, “pieni di oscenità, scetticismo, odio e antisemitismo” e ormai in “squallida decadenza”3. Eppure, ancora una volta, eppure…

Motivo per cui può esser ripreso adesso il discorso sull’opera di uno scrittore che alla sua morte, avvenuta il 1° luglio 1961, un quotidiano italiano definì come un «anarchico che predicò il razzismo» e liquidato come autore di libri dal “successo fugace”, “pieni di oscenità, scetticismo, odio e antisemitismo” e ormai in “squallida decadenza”3. Eppure, ancora una volta, eppure…

Londra è il manoscritto più voluminoso tra gli inediti “sequestrati” di Louis-Ferdinand Céline riemersi durante l’estate del 2021: da solo conta più di un migliaio di fogli. 1161 per l’esattezza, come annota il traduttore, e conferma con forza la potenza, la novità e la “blasfemia” letteraria della sua scrittura. A partire sia dagli ambienti e dai personaggi descritti che, soprattutto, dalla lingua utilizzata che costituisce, più di qualsiasi altro aspetto, il vero tratto distintivo dell’autore francese.

All’inizio del romanzo, Ferdinand, alter ego di Céline, appena sceso dalla nave su cui si era imbarcato alla fine di Guerra4, si ritrova nel mondo della mala londinese, o meglio di quella francese, fuggita in massa per scampare alle trincee. Così il romanzo sembra assumere di volta in volta le forme di un manuale di sopravvivenza a uso dei disertori, di un inno dolente alla prostituzione oppure di un’elegia alla città che i giornali dell’epoca definivano «il più grande mercato di carne umana del mondo».

Un taglio realistico, irriverente e perturbante allo stesso tempo che permette a Céline di squadernare una galleria di personaggi eroici nella turpitudine; alcuni già incontrati in Guerra come la prostituta Angèle e il maggiore Purcell, o il bombarolo Borokrom, i due ruffiani Cantaloup e Tregonet, e il medico ebreo Yugenbitz, paradossalmente l’unico in cui Céline avrebbe forse voluto veramente riconoscersi. Tutti destinati a popolare, prima o poi, grandi arterie e angiporti, androni e locali malfamati, parchi e latrine.

Ma dall’orizzonte della narrazione non scompare mai il fantasma di quella che, tra tutte le attività dell’uomo sembra esser la peggiore e la più crudele: la guerra. Che segna immancabilmente l’esperienza e la vita di chi l’abbia vissuta sulla propria pelle o anche solo sfiorata. Come il protagonista che porta su di sé, e fin dal romanzo precedente, le ferite fisiche e quel “rumore in testa” che lo accompagnerà per il resto della vita. Un trita-tutto, come l’autore la definiva, che compare anche tra le righe delle minacce e delle spacconate di un individuo violento come Julien Tregonet soprannominato, per l’appunto, Ti Stendo.

Ma dall’orizzonte della narrazione non scompare mai il fantasma di quella che, tra tutte le attività dell’uomo sembra esser la peggiore e la più crudele: la guerra. Che segna immancabilmente l’esperienza e la vita di chi l’abbia vissuta sulla propria pelle o anche solo sfiorata. Come il protagonista che porta su di sé, e fin dal romanzo precedente, le ferite fisiche e quel “rumore in testa” che lo accompagnerà per il resto della vita. Un trita-tutto, come l’autore la definiva, che compare anche tra le righe delle minacce e delle spacconate di un individuo violento come Julien Tregonet soprannominato, per l’appunto, Ti Stendo.

Alla pensione il Julien Tregonet, Ti stendo, era veramente insopportabile. Per farci vedere che era forte ha rotto la grande poltrona del primo piano che serviva così bene per i clienti, la chiamavamo la pipparola. Una sfuriata. Sapevo che sarebbe finita a schifio. Eppure eravamo lì lì per farci vent’anni da un secondo all’altro. Di questo lui se ne sbatteva. Anzi la cosa lo eccitava e più glielo facevamo notare, più ci coglionava, bistrattava i camerieri della Taverne Royale per via del Picon, non era mai la quantità che aveva detto lui. E poi per la strada intonava pure quel suo inno alla pesca per farsi notare di più. Siccome eravamo sempre più o meno scortati a distanza dai piedipiatti, li vedevo scompisciarsi sul marciapiede di fronte. Lo trovavano divertente.

« Fanculo » diceva lui. « Fanculo, non ho niente da temere, sono mica un magnaccia io, sono un reclutatore, non confondiamo… un occhio!… una medaglia! un uomo!…».

Si rendeva perfettamente conto, la merdaccia, che avevamo strizza soprattutto di finire assegnati alla compagnia di disciplina, sembrava quasi che con le sue stronzate ci teneva a farci acciuffare. Non c’era verso di farlo stare zitto. Non era uomo da tradire, no. Non era il tipo, ma per restare il capo dovunque, avrebbe fatto anche di peggio. E poi insomma una boccaccia che non riuscivi a smorzare.

« Sì, » diceva a tavola « ci andrete tutti, ragazzi miei… Pure tu Ferdinand ci tornerai, orecchio o non orecchio… Non si vede che sei ferito… Ce n’è di più scassati di te che si accollano quindici chili di granate sul parapetto… Tu c’hai la tremarella tutto qui… lo dice il sottoscritto, non sono patriota ma un uomo che ha paura è un uomo che ha paura… »5.

Le compagnie di disciplina, le peggiori dell’esercito, di qualsiasi esercito in termini di rischi e maltrattamenti, in cui i soldati recalcitranti alle regole, al patriottismo e allo spirito di sacrificio venivano spediti se in odor di diserzione o mancato adempimento del dovere, rappresentano dunque l’apice della punizione sventolata davanti ai “reprobi” e il loro incubo peggiore.

Come sempre, la violenza e l’intensità quasi insopportabile della sua prosa dimostrano che il romanzo è giunto fino ai curatori odierni in una versione non purgata, che mai avrebbe potuto vedere la luce negli anni Trenta, e resta, anche per questo motivo, materia incandescente ancora oggi.

Ma parlando di Londra nell’esperienza letteraria e di vita dell’autore, è impossibile non ricollegarlo all’altro romanzo, questo pubblicato in un primo tempo solo in parte, Guignol’s Band6 che vede la città protagonista, oltre che sfondo delle avventure erotico-delinquenziali dei suoi sgangherati protagonisti.

Guignol’s Band che insieme al suo seguito postumo raggiunge all’incirca lo stesso numero di pagine del romanzo “ritrovato” e appena pubblicato, confermando così che i tre romanzi (Enfance, Guerre, Londres) programmati dopo Viaggio al termine della notte (1932), che Céline si era riproposto, in una lettera al suo editore Robert Denoël del 16 luglio 1934, di dare alle stampe l’anno successivo a quello della pubblicazione di Mort à crédit (1936). furono lasciati da parte per essere ripresi, con i dovuti aggiustamenti e cambi di nomi e date, nelle opere successive.

Ma al di là della poesia visionaria che accompagna alcune descrizioni di Londra e del fiume che l’attraversa – «È la notte del mondo che scorre, sotto i ponti. Si alzano come braccia per farla passare» – vi sono numerosi altri aspetti del testo che vanno segnalati. Uno tra tutti, quello del rispetto per il medico ebreo Yugenbitz che indirizzerà Céline verso quella che sarebbe diventata la sua professione ufficiale, quella di medico appunto, che lo avrebbe accompagnato fino alla fine dei suoi giorni, dopo averlo preso sotto la sua ala e avergli prestato dei libri affinché si istruisse e potesse diventare il suo assistente.

Per il Consolato erano almeno tre mesi che dovevo risultare più o meno disertore. Brutta situazione. Mi sono messo pure a tossire, roba da smontarmi la testa e tutt’e due le orecchie. […] la ferita al braccio si era riaperta, mi faceva godere alla minima pressione fino a urlare. Doveva essere una scheggia. Yugenbitz ha controllato, era ancora troppo lontana. Durante la giornata avrei voluto essergli utile a Yugenbitz ma come? Gli ho chiesto cosa potevo fare.

« Legga i miei libri, scelga, si renderà subito conto se capisce. Non è difficile, vedrà ».

Allora sì che mi ha fatto felice. Mai nessuno mi aveva fatto così felice. L’ho guardato ben bene. Non mi stava mica coglionando. Non mi voleva nemmeno inculare. Voleva per davvero che cerco di capire quello che c’era scritto, spiegato nei suoi libri di medicina, che m’istruisco un po’ invece di non fare niente. Sicché non gli interessavo solo in quanto lavoratore, soldato? magnaccia? ladro? disertore? stronzo? buffone? Gli interessavo semplicemente come me, come uomo? Era la prima volta che mi succedeva. Manco ci credevo. Mai nessuno, specie se istruito, aveva fatto attenzione a quello che pensavo o non pensavo. Non è che pensavo cose importanti, ma soltanto per cercare di pensare anch’io con la mia testa. Mi era sempre toccato fare cose ignobili, obbedire a ordini pallosissimi, rispettare unicamente intrallazzi del cazzo dei padroni, servire, roba da vomitare il contenuto delle viscere e della testa a furia di pensare il contrario di quello che uno pensa. La balordaggine schiacciante che tocca adorare a colpi di angoscia, delle duecentomila infamie e angherie arzigogolate. Tutto quello che uno va a cercare per davvero, il fulcro della vita, là dove la vita è sensibile, là dove forse potrebbe parlare finalmente agli uomini, sempre astiosamente atrocemente braccato nel primo mormorio, nel primo accenno di malia, l’orda becera, crescente, infaticabile, servile e baldanzosa. Il gorilla si barcamena, all’eterna caccia delle minime sorgenti della musica, le più discrete, le più segrete. La sola ebbrezza che prova, cacarci dentro fino ai precordi. I mani dell’eroe puzzano di merda e di musica.

I dottori fino a quel momento mi avevano fatto più che altro paura, specie quelli della guerra, dei nemici diciamo. Sono dèi, veri e propri dèi che conoscono la vita nei suoi segreti e anche i miei di conseguenza. Preferivo di gran lunga incontrare cento furfanti come me che un solo medico. I furfanti si pavoneggiano, tromboneggiano, e poi basta una parolina che va a toccare la cosa sensibile, la valvola proprio, e si spampanano in un battibaleno, si sparpagliano e svaporano. Un furfante è più debole di qualunque cosa. Sta in piedi per miracolo. Da medico avrei voluto il potere, intimo, reale, quello attaccato al piccolo nervo del dolore fisico, quello che non mente. Allora non ci sarebbe stato bisogno di ricominciare l’esistenza da un altro pizzo… Ormai c’ero dentro. Comunque sia nessuno mai mi aveva lusingato, la prima lusinga che ho avuto è stato il signor Yugenbitz. Gli avrei leccato le mani, sarei morto per lui, seduta stante, per quello stronzetto di un ebreo. Gliel’ho detto. Si è messo a ridacchiare piano piano com’era sua abitudine7.

Tutto, proprio tutto Céline sembra esser racchiuso in questo brano: odio e amore per l’altro, in cui l’autore si riconosce e da cui allo stesso tempo cerca di tenersi lontano, così come un dottore esperto potrebbe fare con un suo paziente malato o infetto. Uno sguardo sull’altro e sugli uomini che ritroveremo dai tempi di Rabelais, medico egli stesso, fino a quelli più recenti in altri frequentatori degli studi di medicina o della professione medica, come James Ballard, con il suo sguardo da entomologo sulle vicende umane più crude (Crash – 1973), e David Cronenberg, ossessionato dal corpo e dalle sue trasformazioni fino a seguirne, come nell’ultimo film The Shrouds (2024), il definitivo disfacimento nella tomba.

Ma anche la lingua usata è già tutta céliniana; una lingua che per tutto la sua opera servirà a marcare la sua distanza da tanti altri autori dell’epoca e, allo stesso tempo, così vicina al reale che Céline voleva ricreare, raggiungere e riprodurre senza infingardaggini. La petite musique celiniana, come fu definita, fatta di argot, invenzioni linguistiche e grammaticali, neologismi, turpiloquio; sempre tesa alla ricerca non della parola colta o raffinata oppure del merletto letterario, ma di quella più efficace, utile, straziante o insultante per cogliere la realtà materiale e la meschineria della vita, oppressa e priva di qualsiasi forma di coscienza. Che lo allontana efficacemente da una riproposizione borghese del mondo che egli detestò per tutta la vita, insieme alla famiglia, lo Stato, l’esercito e la medicina ufficiale8. Per avvicinarsi e incorporare sempre di più all’interno della sua opera la vita e il gergo della ligera o della lingera9.

Forse, proprio per questo motivo l’autore di Londra avrebbe continuato ad inseguire e a vivere le condizioni di vita di quella parte di popolazione che il mondo borghese, anche di sinistra, troppo spesso respingeva ai margini, fino alla fine dei suoi giorni, dando vita nelle sue pagine ad un’autentica e miserevole epica lumpenproletaria, certo non meno degna di esser cantata o narrata di quella degli eroi del progresso, della guerra, della cultura, del denaro e della normalità borghese.

Infine, last but not least, la contraddittoria valutazione dell’altro, dell’”ebreo” che si impone non in quanto razza o essere moralmente inferiore oppure superiore e meritevole di ogni attenzione, ma in quanto uomo, umano con gli esseri umani, per differenti o abominevoli che questi possano essere. Paradossalmente una lezione che ci viene da Céline più che da tanti altri discorsi intenti a tacciare di antisemitismo chiunque critichi le politiche del massacro del sionismo imperiale attuale.

Céline, per altri versi, avrebbe dato anche voce ad un antisemitismo che, certamente, non aveva contribuito ad inventare, nella Francia dell’affare Dreyfus, del razzismo colonialista, della collaborazione generalizzata della sua classe dirigente e di una parte non secondaria della sua popolazione con il nazismo una volta accettata la resa nella guerre drôle, la guerra strana, nell’estate del 1940.

Ci resta, comunque, un autore grande ma indigeribile per coloro che professano pacifismo e diritti nei salotti televisivi per poi andare a braccetto con la violenza desacralizzata e post—moderna del Quentin Tarantino di turno che, in fin dei conti, non fa male a nessuno, soprattutto allo spettatore. Va bene tutto, infatti, purché non si entri nella carne, nel dolore e nella miseria reale. Proprio là dove invece Céline, autore indisciplinato, scomodo e ingombrante oltre misura, ci ha sempre voluto condurre. Mentre la sua ghigna sembra ancora fissarci spietatamente negli occhi.

Si veda a titolo di esempio il controverso articolo di Michel Lefebvre, Quand le PCF négociait avec les nazis, comparso sul quotidiano «Le Monde» nei giorni 10 e 11 dicembre 2006. ↩

La “lista Otto” è il nome dato al documento di 12 pagine intitolato “Libri ritirati dalla vendita dagli editori o vietati dalle autorità tedesche”, pubblicato il 28 settembre 1940, che elencava i libri vietati durante l’occupazione tedesca. Mentre la “lista Mathias” elencava le opere da promuovere, principalmente classici della letteratura tedesca e opere di propaganda nazista. ↩

S. Volta, La morte dello scrittore Céline, «La Stampa», 2 luglio 1961. ↩

L-F. Céline, Londra, Adelphi Edizioni, Milano 2025, pp. 298-299. ↩

Pubblicato dalle edizioni Gallimard nel 1951 e poi, in Italia, da Giulio Einaudi Editore nel 1982 con il medesimo titolo. Seguito poi da Guignol’s Band II, pubblicato postumo nel 1964, su permesso della moglie dell’autore, sempre da Gallimard, e in Italia ancora da Giulio Einaudi Editore nel 1971 con il titolo, assai poco céliniano, Il ponte di Londra. ↩

L-F. Céline, Londra, op. cit., pp. 143-145. ↩

Basti ricordare, per sottolineare quest’ultimo punto, la sua tesi sul dottor Semmelwis destinato alla solitudine, prima, e ad esser rinchiuso, poi, per aver contestato e condannato a ragione le pratiche antigieniche dei medici nei confronti delle puerpere. L-F. Céline, Il Dottor Semmelweis, Adelphi Edizioni, Milano 1975. ↩

A proposito della leggera o lingera si veda D. Montaldi, Autobiografie della Leggera, Giulio Einaudi Editore, Torino 1961. ↩