di Franco Pezzini

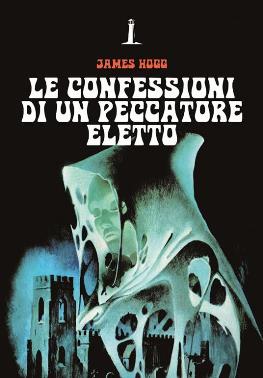

James Hogg, Le confessioni di un peccatore eletto, trad. di Stefania Renzetti, introd. di Max Baroni, postfaz. di Steve Sylvester, pp. 324, € 18, Alcatraz, Milano 2025.

James Hogg, Le confessioni di un peccatore eletto, trad. di Stefania Renzetti, introd. di Max Baroni, postfaz. di Steve Sylvester, pp. 324, € 18, Alcatraz, Milano 2025.

Ha avuto buon occhio Gide, a strappare al dimenticatoio questo romanzo stupefacente di un autore già molto particolare. Non si fatica a immaginare quanto sfottessero il povero Hogg – il narratore fai-da-te venuto dalla Scozia rurale, approdato nella capitale Edimburgo solo a trentun anni, con un accento rustico e un modo di porsi del tutto alieno persino nella redazione di quella rivista “Blackwood’s” che pure non brillava di eleganza e Poe prenderà ad allegro bersaglio. Amico di Walter Scott, un po’ meno di John Wilson, John Gibson Lockhart e Thomas de Quincey, Hogg resta un outsider. Eppure la complessità dell’inizialmente anonimo “The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner: Written by Himself: With a detail of curious traditionary facts and other evidence by the editor” di James Hogg (1770-1835) testimonia non solo la vastità del suo sguardo letterario – scrive con disinvoltura canzoni, poesie, romanzi, racconti, saggistica e memoir, senza timore di trattare argomenti scomodi o poco “fini” – e la sua vivida intelligenza, ma la capacità di prefigurare in chiave narrativa addirittura certe inquietudini del modernismo novecentesco.

Queste sue Confessioni, al tempo, turbano lettori e recensori: alla prima uscita, emblematica suona l’espressione del “News of Literature and Fashion” del 17 luglio 1824, “L’impressione che il romanzo ha lasciato nelle nostre menti è così spiacevole, che vorremmo tanto non averlo mai letto”. Anima delicata, il recensore – un puritano? – non è arrivato a coglierne la potenza critica e la lucidità satirica. Se si aggiunge che il testo della successiva edizione 1837, sciaguratamente poi riproposto a più riprese, era tagliuzzato fino alla mutilazione, tanto più diventa importante leggere l’originale, a cui si attiene il volume presente.

La struttura del romanzo – oltretutto linguisticamente complesso, con un inglese nei cui dialoghi irrompe lo scozzese – è particolare, triadica. Presentato come edizione commentata di un testo del secolo prima, inizia con un Resoconto del narratore che inanella fatti; seguono le vere e proprie Confessioni di un peccatore eletto – cioè l’antieroe Robert Wringhim, emblematico narratore inaffidabile – scritte da lui stesso, in parte virtualmente destinate a una pubblicazione e in parte no; e tutto si chiude con una Conclusione del narratore, sul ritrovamento del cadavere di Robert, comprensiva di un provocatorio cameo dello stesso Hogg. Ma a essere straniante è soprattutto l’insieme, se solo il lettore tenti di farsi un’idea ordinata degli eventi: i concetti di validità interna e verità dei fatti, razionalità e coerenza esplodono in un insieme che comprensibilmente ha spiazzato i lettori d’epoca, ma intriga noi postmoderni.

La storia prende avvio nel 1687. Il contrasto al calor bianco nella coppia malassortita tra l’allegro gentiluomo George Colwan, Laird di Dalcastle e ruspante bon vivant, e la moglie Rabina Orde, insopportabile fondamentalista aderente a una setta puritana, accozzata al suo consigliere spirituale, l’acido ministro predestinazionista Wringhim, non può che culminare in una lacerazione della famiglia. Infatti i due figli, il bonario e vitale George e il represso e patologico Robert Wringhim – con il nome addosso del fanatico pastore cui la madre è devotissima, e che potrebbe esserne il vero padre – non potranno che entrare in collisione, con un effetto reso corale dalle rispettive tifoserie di amici. Hogg sottolinea come il comportamento del clan Wringhim non sia generalizzabile nella comunità calvinista, ma ne rappresenti una patologica involuzione nel segno di fantasie di predestinazione che vedrebbero gli eletti per ciò solo esenti dal peccato – dunque con una sorta di licenza di uccidere e comunque di poter far di tutto – e gli altri quale massa dannata.

Per quanto drammatica nell’eco di autentiche e sanguinose contrapposizioni confessionistiche d’epoca, la vicenda mantiene un passo grottesco e a tratti autenticamente satirico. Senza eccessivi spoiler, si potrà dire che il pessimo ma in qualche modo sfigatissimo Robert riesce sì a eliminare il fratello e a porre le mani sulla proprietà di famiglia, nonché a conseguire l’ambito status comunitario di eletto, ma da un certo punto si trova affiancato e quasi sotto tutela di un compagno segreto e allarmante, tale Gil-Martin (probabilmente da gille-Màrtainn, termine con cui in gaelico è chiamata la volpe).

Sotto l’influenza di Gil-Martin, Robert, prima disinvolto per la convinzione d’avere la salvezza garantita e poi con sempre maggior disagio, prende a uccidere tutti coloro che vede quali nemici di Dio – o piuttosto dei corti orizzonti propri e del ministro suo tutore. Prima semplicemente odioso e poi sempre più patologico (e caricaturalmente umano nelle sue insicurezze, nei sussieghi e nelle fratture), Robert matura a un certo punto la curiosa convinzione che il suo frequentatore/tentatore sia nientemeno che Pietro il Grande di Russia sotto mentite spoglie… ma come lui, è inevitabile anche per il lettore domandarsi chi sia quella sorta di ombra tossica suo interlocutore.

Partiamo dall’aspetto fisico curiosamente cangiante: a tratti assomiglia a un amico di George, poi a George, e potrebbe divenire sosia dello stesso Robert – che, ormai alla deriva, a un certo punto ha la sensazione di confondersi con lui.

Si tratta del diavolo, o comunque di un demonio? Si tratta d’intendersi. Alla questione occorre avvicinarsi rammentando che Robert stesso è stato per il fratello un persecutore diabolico – tutto umano, ma con caratteristiche misteriose e umbratili – e solo da un certo momento Gil-Martin appare come figura autonoma. D’altra parte per Swedenborg e poi per Le Fanu, i morti potrebbero tornare con apparenza fisica – e se destinati all’inferno, diverrebbero demoni: eventualmente demoni custodi, a tormentare i viventi. Se si può sospettare che Hogg abbia fornito a Le Fanu almeno materiale di riflessione, l’origine può essere però più antica e rimontare ai classici, al “cattivo genio” di Bruto (δαίμων κακός, spesso definito semplificando come fantasma di Cesare) latore del monito “Ci rivedremo a Filippi”. Quando Gil-Martin ha il volto di quel George che Robert considera come un’anima perduta, e George è stato ucciso, ecco che la categoria del “cattivo genio” di Robert acquisisce consistenza. Eppure nulla supporta la soluzione che il discorso si esaurisca in chiave sovrannaturalistica.

Anzi, Hogg fornisce a sufficienza spunti per far sospettare Gil-Martin come frutto di una scissione della psiche dell’antieroe, come in fondo spesso i doppi del senso di colpa. In coda a questa bella edizione, la postfazione a firma di Steve Sylvester dei Death SS, amico di un omonimo James Hogg illustratore e fumettista odierno che opera in Italia, evoca per esempio giustamente la potenziale ispirazione da Hogg a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson. Ma lì il meccanismo è (relativamente) chiaro, con Gil-Martin la sensazione è di trovarsi davanti a qualcosa di persino più spiazzante. E del resto neppure sulla chiave psichica, schizofrenica o schizoide nel senso di Hyde, l’autore ci offre qui garanzie.

Opportunamente, Max Baroni nell’introduzione sottolinea come, alla scuola ideale di Hoffmann, l’elemento del Doppelgänger sia traghettato

In una dimensione del tutto nuova che lascia il lettore preda di un costante senso di incertezza: il diabolico Gil-Martin è a tutti gli effetti una presenza esterna e tangibile? Oppure è solo il prodotto della psiche deviata di Robert Wringhim, che si è creata un alter ego per sfogare i desideri e sensi di colpa repressi? […] Non bisogna però dimenticare che esiste pure una terza ipotesi, qualcosa che unisce entrambe le precedenti in una figura che non è possibile spiegare facendo solamente ricorso alle leggi terrene.

Torniamo così a Le Fanu, ai suoi spiriti sull’indecidibile crinale tra psiche e oltretomba e in qualche modo oscure rifrazioni dei vivi, come Carmilla per la narrante dell’omonimo racconto – che della mite e repressa ragazza rispecchiata fornisce una sorta di doppio specularmente inverso, dunque ribelle e seduttiva, in definitiva vampirica. A richiamare – citando Le Fanu – “our dual existence”, in un raccordo (o piuttosto un imbarazzo irresolubile) tra metafisico e psichico.

In effetti, come acutamente nota Douglas Gifford, biografo di Hogg,

Uno degli aspetti più ingegnosi del romanzo è il modo in cui le interpretazioni psicologiche e quelle soprannaturali sono contemporaneamente plausibili. L’opera di Hogg rappresenta da questo punto di vista un continuum di doppi sensi, così come le sue narrazioni sono piene di doppi sensi nei personaggi e nei nomi.

Il che potrebbe condurre a una quarta ipotesi, che esce dalla dimensione endotestuale – e da ogni chiave metafisica o psichica o intermedia – per accedere a quella extratestuale, al sopramondo della letteratura e delle sue forme. Lì muovono fremendo gli ossimori e lì, dove spicca la genialità dell’autore che ci lascia in balia del dubbio senza fornire ipotesi (neppure quella fantapsichica di Stevenson né quella spiritica di Le Fanu) comprendiamo pienamente la cifra dell’imbarazzo che Todorov riconoscerà come specifico del fantastico: e che qui investe la totalità dell’opera, il suo sguardo, la dissoluzione di coerenze “naturali”, lasciando straniti i lettori. Niente male insomma, per il rustico scozzese venuto dalla campagna e guardato con sufficienza dal circo letterario, ma pronto a sfilare il tappeto di sotto i piedi dei suoi sussiegosi critici con la forza della propria scrittura. Raccontando di demoni che, comunque li si etichetti, presidiano fanatismi, pretese superiorità, lerce ipocrisie: qualcosa che certo non si è esaurito in un lontano mondo scozzese.