di Mauro Baldrati

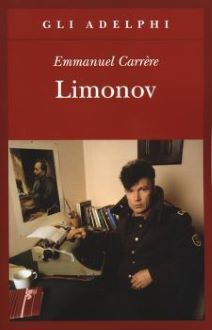

Adelphi, Milano 2014, pagg. 356 euro 13

Adelphi, Milano 2014, pagg. 356 euro 13

Attenti a quei due. Infatti sono due i protagonisti di questo interessante mix di biografia lavorata con la narrativa. Se a un certo punto della storia letteraria il processo evolutivo ha creato il genere “auto fiction”, ora vi si potrebbe attribuire la variante “bio fiction”.

Al centro dell’opera c’è Eduard Limonov, un personaggio che se da noi non è famoso come Mussolini è comunque ammantato da un’epica contraddittoria, benché il concetto di contraddizione non basti a raccontare la vita esagerata condotta da un tipo esagerato, capace di balzare in sella al più sfrenato cinismo e poi cambiare cavallo in corsa verso la depressione più estrema, poi cadere nel fango e subito risorgere, pervaso da pietà, lui che considera la pietà la virtù dei falliti.

L’altro è il biografo, il ricercatore, lo scrittore francese nipote, per parte materna, di due nobili russi fuggiti dalla rivoluzione. Forse è per questa condivisione genetica, o araldica, che i due qua è là sembrano scambiarsi di posto, e Carrère “entra” in Limonov come La cosa nel film di Carpenter? Oppure perché entrambi hanno vissuto l’esperienza del ricovero in ospedale psichiatrico, Limonov adolescente innamorato matto con tentativo di suicidio, il suo biografo per una forma gravissima di depressione, curata con elettroshock?

Carrère lo segue passo passo nelle sue avventure grottesche, tragiche, comiche, entrando arbitrariamente nei suoi pensieri e nei suoi desideri, parlando in vece sua quasi con la tecnica del furto della personalità. Ecco, per esempio, Limonov sulla guerra, quando si unirà ai serbi nel Kossovo, quei combattenti coraggiosi e spietati ai quali si sente unito da una fratellanza non solo panslava, ma di sangue, e facendo, per dire, di Arkan uno dei suoi eroi:

Quei bivacchi e quella fraternità tra guerrieri li ha sognati da bambino, ma il destino glieli aveva negati, ed ecco che ora, senza preavviso, lo restituisce a tutto ciò per cui era nato. In due ore di guerra, pensa Eduard, si impara sulla vita e sugli uomini più che in quattro decenni di pace. La guerra è sporca, è vero, la guerra non ha senso, ma, cazzo!, neanche la vita civile ha un senso, per quanto è tetra e ragionevole a forza di frenare gli istinti. La verità che nessuno osa dire è che la guerra è un piacere, il più grande dei piaceri, altrimenti finirebbe subito. La guerra è come l’eroina: provata una volta, non si può più farne a meno. Parliamo di una guerra vera, naturalmente, non di “bombardamenti chirurgici” e porcate simili, buone per gli americani che vogliono fare i gendarmi in casa altrui senza rischiare i preziosi soldatini in combattimenti “di terra”. Il piacere della guerra, della guerra vera, è innato negli uomini come quello della pace, ed è un’idiozia volerli mutilare di questo piacere ripetendo virtuosamente: la pace è buona, la guerra è cattiva. In realtà, pace e guerra sono come l’uomo e la donna, lo yin e lo yang: sono necessarie entrambe.

Chi parla è un personaggi ibrido, Limonov “penetrato da Carrère”, e questa ambiguità ci fa supporre che possa essere un pensiero comune ai due, o almeno un 70% Limonov e un 30% Carrère. Certo che letto oggi, con davanti la guerra in Ucraina e lo spaventoso genocidio a Gaza, il tutto è molto meno letterario. Ma Limonov, in uno dei suoi periodi più ferocemente nichilisti, segnati dall’elogio del guerriero, non è detto che non avrebbe confermato la sua teoria (e senza alcun dubbio si sarebbe schierato a fianco della Russia).

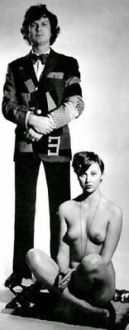

Poco dopo l’inizio del bio romanzo Carrère ci porta a Mosca, durante il “regno delle mummie”, Breznev, Černenko, Andropov, al fianco del giovane Eduard, fuggito dalla cittadina in Ucraina dove è nato, figlio di un ufficiale del NKVD (il futuro Kgb). Ha già chiaro ciò che vuole essere: un poeta famoso. E’ arrivato da clandestino (per spostarsi da una regione all’altra era necessario il passaporto), e cerca di inserirsi nell’ambiente degli intellettuali underground. Dietro le quinte il biografo (ma non tanto dietro, più volte esce allo scoperto con lunghe pagine autobiografiche nelle quali sembra trovare solide affinità elettive col suo eroe letterario), fornisce una utile storia semplificata dell’Unione Sovietica. Per esempio, sappiamo che nella Mosca del triste stalinismo al velluto di Breznev esistevano gli ambienti artistici underground, in cui poeti e scrittori pubblicavano più o meno liberamente le loro opere. Ma è un ambiente ristretto, autoreferenziale, Eduard intuisce immediatamente che non c’è futuro per lui. Intanto conosce una ragazza bellissima, Tanja – e qui si potrebbe aprire un capitolo dal titolo “Limov e le donne”: le divide in classi, A B C D E. Predilige la classe A, ma non disdegna anche le altre, e in certi momenti, se può essergli utile, si lega senza problemi alle E. Tanja è A, anzi, dirà più avanti, A+, con la quale condivide il progetto del successo, lui come poeta scrittore lei come top model. Entrambi sognano il centro cool del mondo artistico, letterario, elegante: New York. Così, dopo un complicato giro a tappe, aiutato da Lilja Brik (proprio quella Lilja, l’amica-amante di Majakovskij), Eduard e Tanja sbarcano a New York, pieni di progetti, decisi a conquistare la metropoli delle meraviglie.

Poco dopo l’inizio del bio romanzo Carrère ci porta a Mosca, durante il “regno delle mummie”, Breznev, Černenko, Andropov, al fianco del giovane Eduard, fuggito dalla cittadina in Ucraina dove è nato, figlio di un ufficiale del NKVD (il futuro Kgb). Ha già chiaro ciò che vuole essere: un poeta famoso. E’ arrivato da clandestino (per spostarsi da una regione all’altra era necessario il passaporto), e cerca di inserirsi nell’ambiente degli intellettuali underground. Dietro le quinte il biografo (ma non tanto dietro, più volte esce allo scoperto con lunghe pagine autobiografiche nelle quali sembra trovare solide affinità elettive col suo eroe letterario), fornisce una utile storia semplificata dell’Unione Sovietica. Per esempio, sappiamo che nella Mosca del triste stalinismo al velluto di Breznev esistevano gli ambienti artistici underground, in cui poeti e scrittori pubblicavano più o meno liberamente le loro opere. Ma è un ambiente ristretto, autoreferenziale, Eduard intuisce immediatamente che non c’è futuro per lui. Intanto conosce una ragazza bellissima, Tanja – e qui si potrebbe aprire un capitolo dal titolo “Limov e le donne”: le divide in classi, A B C D E. Predilige la classe A, ma non disdegna anche le altre, e in certi momenti, se può essergli utile, si lega senza problemi alle E. Tanja è A, anzi, dirà più avanti, A+, con la quale condivide il progetto del successo, lui come poeta scrittore lei come top model. Entrambi sognano il centro cool del mondo artistico, letterario, elegante: New York. Così, dopo un complicato giro a tappe, aiutato da Lilja Brik (proprio quella Lilja, l’amica-amante di Majakovskij), Eduard e Tanja sbarcano a New York, pieni di progetti, decisi a conquistare la metropoli delle meraviglie.

Ma i sogni di gioventù… Naturalmente Carrère, passando dal narratore oggettivo al co-protagonista con esperienze sue, ci fornisce aneddoti e racconti dell’ambiente radical-chic newyorkese degli anni Settanta, stregando di fascino e nostalgia i cosiddetti boomers che in quegli anni sognavano l’America on the road, coi suoi eroi, gli scrittori, i registi, Carpenter, Scorsese, Andy Warhol. All’inizio bivacca nel solito ambiente centripeto dei fuoriusciti russi, corregge le bozze per un giornale in lingua russa, frequenta ambienti trotskisti e punk. Poi, sempre con l’aiuto della Brik, entra nel salotto che conta di Alexander Liberman, il capo della catena Vogue. E qui non senza sconcerto apprendiamo che, tra le varie star, artisti, fashionables vari era frequentato anche da due tipi che credevamo per nulla glitter, Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti. Ma la vita è dura, sempre. Sono giovani, belli, vezzeggiati, ma non trovano spazio. Eduard non riesce a leggere in pubblico le sue poesie, intravede pallidi, fugaci raggi di luce, ma subito interviene la nebbia che tutto copre. Nonostante gli sforzi e la tenacia che contraddistingue il suo carattere resterà sempre una comparsa.

Lentamente sprofondano nel fallimento e nell’inedia. Abitano in una gelida stamberga, bevono, infine Tanja, che non ha rinunciato al sogno della top model, diventa l’amante di un fotografo e lascia Limonov.

Eduard sprofonda in una oscurità che lo porterà a vagare per i bassifondi, avendo rapporti sessuali di ogni tipo, soprattutto con altri vagabondi neri incontrati per strada. In giro per la città, nella sua topaia, sulle panchine dei parchi, scriverà il suo primo libro autobiografico dal titolo Sono io, Ėdička, che non riuscirà a piazzare, nonostante lo proponga a vari editori.

Finché, fuggito da New York, tre anni dopo a Parigi troverà l’agognato editore, una specie di pirata che ricorda Jack Kahane, il primo editore di Henry Miller (uno dei suoi eroi), che lo pubblicherà ma col malizioso, e in un certo senso geniale, titolo Le poête russe préfère les grands nègres. Sarà stampato stampato in Italia nel 1985 come Il poeta russo preferisce i grandi negri.

Ritroveremo questo libro, dopo la pubblicazione nella agonizzante Unione Sovietica (1991) – della quale Limonov è sempre stato un sostenitore, odiando il “traditore buono a nulla” Michail Gorbačëv, e i cosiddetti dissidenti, soprattutto il celebrato premio Nobel Sacharov – in un divertente aneddoto riportato da Carrère. In Bosnia, mentre è al seguito di un gruppo militare serbo, avvicina gli operatori di una televisione francese, e si presenta come giornalista. Uno dei francesi gli chiede sprezzante: ma cosa ci fa un giornalista con quella pistola al fianco? Tu sei solo un cialtrone. Limonov gli risponde per le rime e torna al suo posto. Allora un altro, che l’ha incrociato tempo prima a Parigi, lo riconosce: è l’autore di un libro bellissimo in cui “si fa inculare dai negri”. I colleghi si sbellicano dalle risate, poi uno fa: “Dai negri? Ma i suoi amici cetnici lo sanno?”

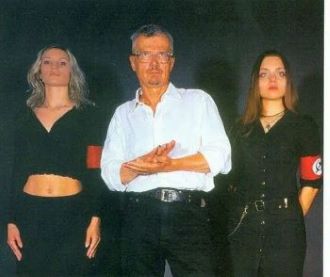

Saltando, per necessità, ampi segmenti temporali e avventure grottesche, dove il suo invadente biografo spiega che Eduard “ha il grande talento di saper trarre vantaggio da qualsiasi cosa gli capiti” possiamo dire che Limonov sia il co-fondatore del moderno “rossobrunismo”. Infatti, tornato a Mosca nel 1992, insieme all’ideologo fascista evoliano misticheggiante Alexandr Dugin fonda il partito Nazional Bolscevico (Nazbol), che vuole unire il comunismo classico rivoluzionario con le istanze della nuova destra. I maestri, sono Lenin, Mussolini, Hitler, Leni Riefenstahl, Majakovskij, Evola, Jung, Mishima, Groddeck, Junger, Eckhart, Andreas Baader, Wagner, Lao-tzu, Che Guevara, Sri Aurobindo, Rosa Luxemburg, George Dumézil, Guy Debord, Charles Manson. Conta settemila militanti, quasi tutti giovani, punk e skinheads vestiti rigorosamente di nero, devoti a Limonov e pronti a tutto. Adotta una bandiera che presenta la falce e martello al posto della svastica nel cerchio bianco su fondo rosso del NSDAP tedesco. Fonda anche un giornale, Limonka (che significa “granata”), un foglio incendiario in cui “il Johnny Rotten della letteratura” scrive gli editoriali.

Saltando, per necessità, ampi segmenti temporali e avventure grottesche, dove il suo invadente biografo spiega che Eduard “ha il grande talento di saper trarre vantaggio da qualsiasi cosa gli capiti” possiamo dire che Limonov sia il co-fondatore del moderno “rossobrunismo”. Infatti, tornato a Mosca nel 1992, insieme all’ideologo fascista evoliano misticheggiante Alexandr Dugin fonda il partito Nazional Bolscevico (Nazbol), che vuole unire il comunismo classico rivoluzionario con le istanze della nuova destra. I maestri, sono Lenin, Mussolini, Hitler, Leni Riefenstahl, Majakovskij, Evola, Jung, Mishima, Groddeck, Junger, Eckhart, Andreas Baader, Wagner, Lao-tzu, Che Guevara, Sri Aurobindo, Rosa Luxemburg, George Dumézil, Guy Debord, Charles Manson. Conta settemila militanti, quasi tutti giovani, punk e skinheads vestiti rigorosamente di nero, devoti a Limonov e pronti a tutto. Adotta una bandiera che presenta la falce e martello al posto della svastica nel cerchio bianco su fondo rosso del NSDAP tedesco. Fonda anche un giornale, Limonka (che significa “granata”), un foglio incendiario in cui “il Johnny Rotten della letteratura” scrive gli editoriali.

E qui possiamo dire che inizia la fine dell’avventura di Eduard Limonov. Carrère, accompagnato da due giovani nazbol, incontra di nuovo Limonov per un’intervista; lo trova solo, abbandonato dall’ultima moglie (ma, assicura, “ha svariate amanti, di cui molte giovanissime”), in un appartamento vuoto, perché deve pagare 500.000 rubli per una causa e gli sono stati confiscati i mobili. Infatti, benché Il poeta russo ecc. abbia tirato, in Russia, un milione di copie (la diffusione era quasi inesistente, centinaia di migliaia di copie finivano sepolte in magazzini), è povero. Lo è sempre stato. Non ha abitato che in stamberghe, proletario e precario.

E quando Eduard gli chiede come mai ha deciso di scrivere un libro su di lui, Carrère risponde perché lui ha avuto una vita appassionata, pericolosa, “che ha accettato il rischio di calarsi nella storia”. Al che Limov commenta, con una risatina, senza guardarlo: “Già, una vita di merda”.

(Nella prima foto, Eduard Limonov, che indossa la giacca patchwork da lui confezionata, con Tanja poco prima della migrazione a New York; nella seconda con due amazzoni nazbol)).