di Sandro Moiso

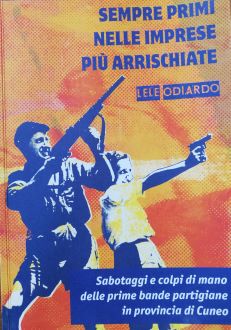

Lele Odiardo, Sempre primi nelle imprese più arrischiate. Sabotaggi e colpi di mano delle prime bande partigiane in provincia di Cuneo, Edizioni Il Picconiere/ Biblioteca Popolare Rebeldies, Cuneo 2020, pp. 78, 6 euro

Lele Odiardo, Sempre primi nelle imprese più arrischiate. Sabotaggi e colpi di mano delle prime bande partigiane in provincia di Cuneo, Edizioni Il Picconiere/ Biblioteca Popolare Rebeldies, Cuneo 2020, pp. 78, 6 euro

«Sono gente strana quelli della Bisalta: la guerra la fanno alla cowboy.» (Nuto Revelli)

La Bisalta è una montagna delle Alpi Liguri alta 2.231 m. situata alla convergenza tra le due valli dei torrenti Colla e Josine e la Valle Pesio. Data la sua posizione avanzata verso la pianura è una delle montagne più panoramiche del Piemonte: dalla sua cima si può abbracciare un amplissimo tratto dell’arco alpino e, nelle giornate limpide, lo sguardo può arrivare fino al Mar Ligure.

E’ da qui che occorre iniziare per ripercorrere la breve stagione iniziale della Resistenza cuneese, compresa tra il settembre del 1943 e la primavera del 1944, quando bande improvvisate, coraggiose, audaci e molto variegate al loro interno per composizione sociale, età e nazionalità diedero vita alla stagione dello spontaneismo “colpista” che precedette la successiva attività delle divisioni partigiane organizzate.

Le edizioni Il Picconiere (il nom de plume usato da Bartolomeo Vanzetti per alcuni suoi articoli su «L’Adunata dei Refrattari»), insieme alla Biblioteca Popolare Rebeldies di Cuneo, attraverso la sintetica ricerca e ricostruzione condotta da Lele Odiardo, con il contributo di Marco Ruzzi (archivista e ricercatore presso l’Istituto storico della Resistenza della provincia di Cuneo), contribuiscono così alla conoscenza di una prima fase di una Resistenza dal basso, autonoma e spontanea troppo spesso rimossa dalle narrazioni istituzionali della lotta antifascista successiva all’8 settembre del 1943.

Eppure, eppure… quella fase, che proprio intorno alle pendici della montagna piemontese, prese avvio è degna di essere ricordata quanto, e forse più, di tanti successivi episodi poi avvenuti nel periodo compreso tra la primavera del ‘44 e quella del ‘45, durante il quale il CLN nazionale e i partiti, soprattutto il PCI, avrebbero con più vigore e determinazione preso le redini del comando politico e militare delle scelte operative delle formazioni partigiane “regolari”.

Sì, perché, a proposito di quelle prime formazioni di cui si occupa il testo in questione, forse l’aggettivo più adatto per definirle può essere quello di “irregolari”, per contrapporne lo spontaneismo alla successiva regolamentazione delle attività, sia da parte della componente democratico-cristiana e liberal-borghese del CLN che di quella legata al PCI e al Partito d’Azione.

Sì, perché, a proposito di quelle prime formazioni di cui si occupa il testo in questione, forse l’aggettivo più adatto per definirle può essere quello di “irregolari”, per contrapporne lo spontaneismo alla successiva regolamentazione delle attività, sia da parte della componente democratico-cristiana e liberal-borghese del CLN che di quella legata al PCI e al Partito d’Azione.

La genesi del termine “colpismo”, come ci spiega Marco Ruzzi nella Prefazione: «è semplice, intuitiva, deriva dalla voce “colpo”, declinabile sia come azione rapida, violenta, di sorpresa, specialmente di tipo illegale» sia come attacco militare inaspettato. Tutto sommato una definizione che si potrebbe ben adattare ad ogni attività di guerriglia e lotta armata contro lo Stato e il potere, da qualunque forza politica questi ultimi due possano essere retti e rappresentati.

Una definizione che, lo si può altrettanto ben comprendere, se presa da sola allontanerebbe il percorso resistenziale, in seguito istituzionalizzato dalla politica e dai libri di storia, da «quella rassicurante dimensione “regolare” da cui i suoi antesignani volevano allontanarlo»1.

“Zama”, “Ciafré”, “Tom”, “Nino”, “Genio lo slavo”, “Lulu”, “Balestrieri” e altri sono i protagonisti di questo studio che esamina uno dei periodi più delicati (e spesso trascurati) della Resistenza poiché, specie nei primi trent’anni del dopoguerra, si è analizzato il fenomeno cercando di plasmarlo sula falsariga di un esercito regolare, svuotandolo di quella spontaneità così diffusa nel corso della sua prima fase2.

Fase che si caratterizzò con evasioni di massa dal carcere di Fossano, audaci colpi di mano contro le strutture militari del regime, ma anche contro le banche, i possidenti, le linee ferroviarie e gli aeroporti militari. Come quello contro l’aeroporto di Murello, in provincia di Cuneo, avvenuto il 2 dicembre 1943 e che avrebbe portato alla completa distruzione di 32 velivoli militari oppure come il riuscito attentato contro il viadotto ferroviario di Vernante, sulla linea Cuneo-Ventimiglia, il 24 dicembre 1943, che interruppe il traffico ferroviario verso la Francia per oltre un anno.

Azioni che insieme a molte altre avrebbero dimostrato l’ardimento e le capacità militari dei membri componenti quelle bande, in particolare di quelle “bovesane”, provenienti dalla zona di Boves il cui territorio comprendeva anche la Bisalta. Bande costituite da militari sbandati, operai, giovani e ardimentosi contadini, prigionieri di altre nazionalità (spesso slava o francese) evasi dal carcere di Santa Caterina, ufficiali del Regio Esercito, maestri elementari e appartenenti alla microcriminalità locale.

Molti di loro erano fuggiti in massa, come si è già detto prima, dal carcere di Fossano l’11 settembre: circa 300 detenuti di cui 195 riuscirono a dileguarsi e a prendere la via delle montagne e della libertà. Uno di loro sarà il primo caduto della provincia di Cuneo: Venceslao Ban (classe 1900), antifascista sloveno della provincia di Fiume, colpito da un carabiniere zelante, proprio durante l’evasione dell’11 settembre.

Protagonisti della rocambolesca evasione sarebbero stati personaggi che in seguito avrebbero svolto ruoli di vario genere tra le fila del partigianato cuneese: Eugenio Stiptevic, Daniel Fauquier, Samuel Simon, Louis Chabas. «Tutti in quel momento pensano solo a fuggire verso le proprie case, gli stranieri verso le montagne o verso il mare: Inconsapevoli della portata degli eventi, nemmeno possono immaginare quali sorprese riserva loro il futuro»3. I meno fortunati tra i fuggitivi erano stati costretti a rientrare al Santa Caterina ma di loro non si sarebbero successivamente dimenticati i partigiani delle Langhe che il 5 luglio dell’anno seguente avrebbero dato l’assalto al carcere guidati proprio da uno degli evasi, Simon.

Ma sarà proprio a Boves, il 19 settembre 1943, che la furia nazista condurrà la prima azione di rappresaglia condotta dagli occupanti sui civili italiani con 23 morti e 350 case date alle fiamme. L’intenzione era quella, come in molte altre successive stragi, di seminare il terrore tra la popolazione per stroncare sul nascere ogni eventuale ostilità nei confronti delle truppe tedesche, indipendentemente dalla reale minaccia che avrebbero potuto rappresentare gli uomini che si ammassavano ai piesi della Bisalta dopo lo sbandamento della Quarta armata. Tra i cui componenti va anche registrato il primo caduto italiano della Resistenza, proprio durante l’azione che avrebbe in seguito portato all’eccidio di Boves: Domenico Burlando (Genova, 1919 ), marinaio giunto a Cuneo al seguito della stessa armata ritiratasi dalla Francia.

Le bande della prima ora, agite da spirito di avventura giovanile, rifiuto della chiamata alla leva, ribellismo e qualche scarso ideale politico sono ancora isolate e soggette a continue crisi di dissoluzione. Crisi legate spesso all’insoddisfazione per l’attesismo dei comandanti o dalla volontà di imprimere alle stesse un ben preciso indirizzo politico, ma anche alle difficoltà logistiche dovute agli ancora sporadici tentativi di collegamento.

Il programma, però, sembra essere già tutto sottolineato e riassunto nell’articolo Perché ci battiamo che compare sulla prima pagina del primo numero di «il combattente», pubblicato nell’ottobre del ‘43.

Non bisogna attendere che i tedeschi ed i fascisti ci vengano a snidare dai nostri rifugi. Bisogna scendere al piano, a cercare e minare i loro treni, ad annientare i loro depositi, a tagliare le loro comunicazioni, a tendere agguati a trasporti e a gruppi nemici isolati. Bisogna attaccare e colpire il nemico in tutti i punti ad ogni momento, senza mai lasciarci impegnare a fondo da forze superiori. Il nemico deve sentirci e temerci da per tutto e continuamente, senza mai poterci afferrare ( Perché ci battiamo, in L. Odiardo, op. cit., Allegati p. 64. )).

Uno dei punti di attrito tra “spontaneisti” e “regolari” sarebbe stato proprio rappresentato dalla necessità o meno di accettare scontri su larga scala con il nemico oppure dare vita ad azioni propagandistiche di occupazione territoriale che richiedessero un impegno eccessivo di forze e di bande. Attitudine verso cui si andò progressivamente orientando il CLN con i partiti affiliati.

La tattica degli spontaneisti e colpisti della prima ora, ovvero di una parte sostanziale del primo anno della guerra partigiana nel cuneese, sembra provenire più dai film e dai romanzi americani che non dai sacri riferimenti ai teorici del socialismo e della strategia militare. Come nel caso di un’azione di autofinanziamento condotta dalla banda di cui faceva parte Daniel Fauquier nei confronti di una quarantina di ricchi possidenti terrieri riunitisi per giocare soldi (tanti) a carte in un granaio e ai quali sarebbero dovuti esser sottratti i portafogli. Banda che non aveva certo avuto il tempo di leggere gli scritti di Napoleone Bonaparte per comprendere che in guerra, l’audacia è il miglior calcolo che il genio possa permettersi.

«Noi facemmo irruzione nella penombra del granaio male illuminato e affumicato dal tabacco, al centro di uomini col cappello in testa e il toscano in bocca che si alzarono di colpo, stravolti, smarriti più che sconvolti, e che diventarono chiaramente furiosi, una volta ritornati in se stessi e compreso ciò che volevamo da loro. Ma eravamo cinque e avevamo portato di che farci rispettare: ero rimasto all’ingresso, con una pistola in ogni mano, per sorvegliare le operazioni […] Fatto il tutto, siamo usciti all’indietro nel più puro stile western, minacciando di far parlare la polvere da sparo, se qualche imprudente avesse tentato di giocare al cowboy prima che fossimo lontani»4.

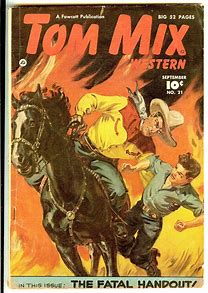

E’ un immaginario popolare fatto di gangster, cowboy, pistoleri e uomini mascherati che provengono dal cinema, dai fumetti e dai romanzi popolari che si muovono con disinvoltura e sprezzo del pericolo tra le maglie del potere e dei suoi sgherri e servitori. Così che, come afferma un comandante partigiano, era possibile trovare «uomini vestiti alla Tom Mix, larghi cappelli e fazzoletti al collo»5.

E’ un immaginario popolare fatto di gangster, cowboy, pistoleri e uomini mascherati che provengono dal cinema, dai fumetti e dai romanzi popolari che si muovono con disinvoltura e sprezzo del pericolo tra le maglie del potere e dei suoi sgherri e servitori. Così che, come afferma un comandante partigiano, era possibile trovare «uomini vestiti alla Tom Mix, larghi cappelli e fazzoletti al collo»5.

Il “colpismo” ha origine nel nucleo bovesano, capostipiti Franco Ravinale e Nardo Dunchi, e non ha obiettivi militari o politici, vuole essenzialmente marcare con forza – di fronte alla popolazione civile, alle istituzioni della fragile Repubblica sociale a ai timorosi gruppi più o meno attendisti posti in essere dagli alti ufficiali del disciolto regio esercito – l’esistenza di frange non solo indisponibili a piegarsi al fascismo repubblicano e alla occhiuta presenza germanica, ma addirittura intenzionate a fare dell’audacia e dell’azione i loro tratti distintivi […] I “colpisti” […] si propongono di evidenziare, ridicolizzandolo, il rinascente fascismo, facendo emergere non solo la sua totale dipendenza dall’alleato germanico, ma anche la sua gracilità interiore e l’impreparazione dei suoi quadri. [Così] il “colpismo” aiuta a capire come, a livello resistenziale, la violenza non fosse considerata normale o scontata: i “colpisti” mettono in atto alcune azioni in cui non c’è traccia di ferocia, ma solo di irrisione, poiché, come ricorda un protagonista, «tra i partigiani ce n’erano pochissimi che amavano ammazzare»6.

Ma sono i “colpisti” della banda Vian, alle pendici della Bisalta, ad incarnare lo spirito di questa prima stagione di lotta: […] massima indipendenza dai comandi, minima partecipazione alle discussioni a meno che non siano strettamente legate alla necessità dell’attacco a tedeschi e fascisti, atti terroristici continui (sabotaggi, irruzioni, agguati) cartterizzano la loro azione scatenata, convinti che la guerriglia sia la priorità e che sia sbagliato costituire un esercito per battersi contro le forze nemiche militarmente superiori.

Un episodio eloquente testimonia il loro atteggiamento: durante il Convegno di Valcasotto presso l’osteria “Rosa Rossa” il 24 ottobre 1943, da molti indicato come la costituente partigiana in provincia di Cuneo, «la riunione si fa presto infuocata e le voci si accavallano in un unico frastuono. Delusi e un po’ nauseati da tante parole con Dunchi e Franco, decidiamo di fare un colpo ad una caserma di Mondovì. Scendiamo a valle mentre gli altri discutono, ed in un batter d’occhio, rientriamo con coperte e scarpe, molto più utili delle parole vuote7» 8.

Progressivamente, però, di violenza ce ne sarà tantissima, soprattutto da parte dei nazifascisti; cosa che farà sì che nell’arco di qualche mese numerose spie, collaboratori e rappresentanti del fascismo cadano sotto i colpi dei resistenti in agguati mortali e audaci. Anche i partigiani cadranno sotto i colpi degli avversati: spesso prima catturati, poi torturati e infine uccisi e abbandonati sulle strade e sulle piazze come monito per i civili.

Ma, in un contesto in cui le azioni delle bande autonome sembra spesso gravare troppo sulle tasche e sulle imprese dei proprietari terrieri e degli industriali, i novelli cowboy diventano vittime anche di quelli avrebbero dovuto essere i loro alleati. Così come accade, la vigilia di Natale del ‘43, ai membri del Distaccamento Stella Rossa che, dopo essere stato considerato dai fascisti una delle dieci bande più pericolose del cuneese, a causa di un ignobile accordo con i fascisti stessi del comandante del settore monregalese del CLN, il colonnello Rossi, vengono fatti prigionieri in diciassette da un altro distaccamento partigiano e consegnati ai carabinieri di Mondovì che provvederanno a incarcerarli e torturarli, prima di consegnarli ai tedeschi che in seguito ne fucileranno quattro per rappresaglia il 16 gennaio 1944 a Cairo Montenotte e deporteranno gli altri in Germania.

Ma, in un contesto in cui le azioni delle bande autonome sembra spesso gravare troppo sulle tasche e sulle imprese dei proprietari terrieri e degli industriali, i novelli cowboy diventano vittime anche di quelli avrebbero dovuto essere i loro alleati. Così come accade, la vigilia di Natale del ‘43, ai membri del Distaccamento Stella Rossa che, dopo essere stato considerato dai fascisti una delle dieci bande più pericolose del cuneese, a causa di un ignobile accordo con i fascisti stessi del comandante del settore monregalese del CLN, il colonnello Rossi, vengono fatti prigionieri in diciassette da un altro distaccamento partigiano e consegnati ai carabinieri di Mondovì che provvederanno a incarcerarli e torturarli, prima di consegnarli ai tedeschi che in seguito ne fucileranno quattro per rappresaglia il 16 gennaio 1944 a Cairo Montenotte e deporteranno gli altri in Germania.

L’accusa era per loro di essere semplici razziatori e criminali che non facevano altro che contribuire a gettar discredito sul movimento partigiano. Ma come ricorda un membro del distaccamento incaricato di arrestarli, Italo Cordero (classe 1919):

«Ascoltando i discorsi di quei malcapitati e scambiando qualche parola con loro, mi persuasi che quegli uomini non erano dei criminali, ma dei partigiani come noi, forse migliori perché più politicizzati. Se poi loro erano quasi tutti comunisti e noi non lo eravamo che importanza aveva? [Arrestandoli] commisi un grosso errore. Anzi, assai più di un grosso errore: un’azione vergognosa, indegna di un partigiano, la più vile che un partigiano potesse compiere»9.

Episodi come questo costellano la Resitenza e le lotte politiche al suo interno, minando quell’immagine unitaria e nazionale che le istituzioni della Repubblica vorrebbero dare per scontate fin dal secondo dopoguerra. Per questo l’agile, ma più che informato e documentato libello di Odiardo e Ruzzi serve a fare chiarezza e a smontare il mito farlocco della comunione di interessi tra le classi e i combattenti di una stagione eroica e confusa. Sicuramente traditrice delle aspettative dei più coraggiosi e determinati a farla finita con il fascismo, le sue istituzioni, i suoi rappresentanti e i suoi finanziatori.

Mentre l’azione regolare e regolamentata militarmente sarebbe rientrato tra le fila dei combattenti della montagna grazie anche alla soppressione dell’immaginario popolare e alla sua sostituzione con un nuovo ordine politico del discorso. Ben diverso e lontano dalle radici da cui la lotta era partita.

M. Ruzzi, Prefazione a L. Odiardo, Sempre primi nelle imprese più arrischiate. Sabotaggi e colpi di mano delle prime bande partigiane in provincia di Cuneo, Edizioni Il Picconiere/ Biblioteca Popolare Rebeldies, Cuneo 2020, p. 7. ↩

Ivi, p.7. ↩

L. Odiardo, op. cit., p. 18. ↩

D. Fauquier, Itinerario di un partigiano francese 1942-1945, in «Il Presente e la Storia», Rivista dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, n. 69, giugno 2006, pp. 198-199, cit. in L. Odiardo,op. Cit., p. 57. ↩

Morbiducci L. (a cura di), Il Comandante Medici, Tipografia Simboli, Recanati 1947, pp. 306-307 ora in Odiardo, op. cit., p. 40. ↩

M. Ruzzi, op. cit., pp. 8-9. ↩

A. Sacchetti, Un Romano tra i Ribelli, L’Arciere, Cuneo 1990, p. 34. ↩

L. Odiardo, op. cit., p. 30. ↩

I. Cordero, Ribelle, Fracchia, Mondovì 1991, pp. 51-54 cit. in L. Odiardo, op. cit., p. 36. ↩