di Geraldina Colotti

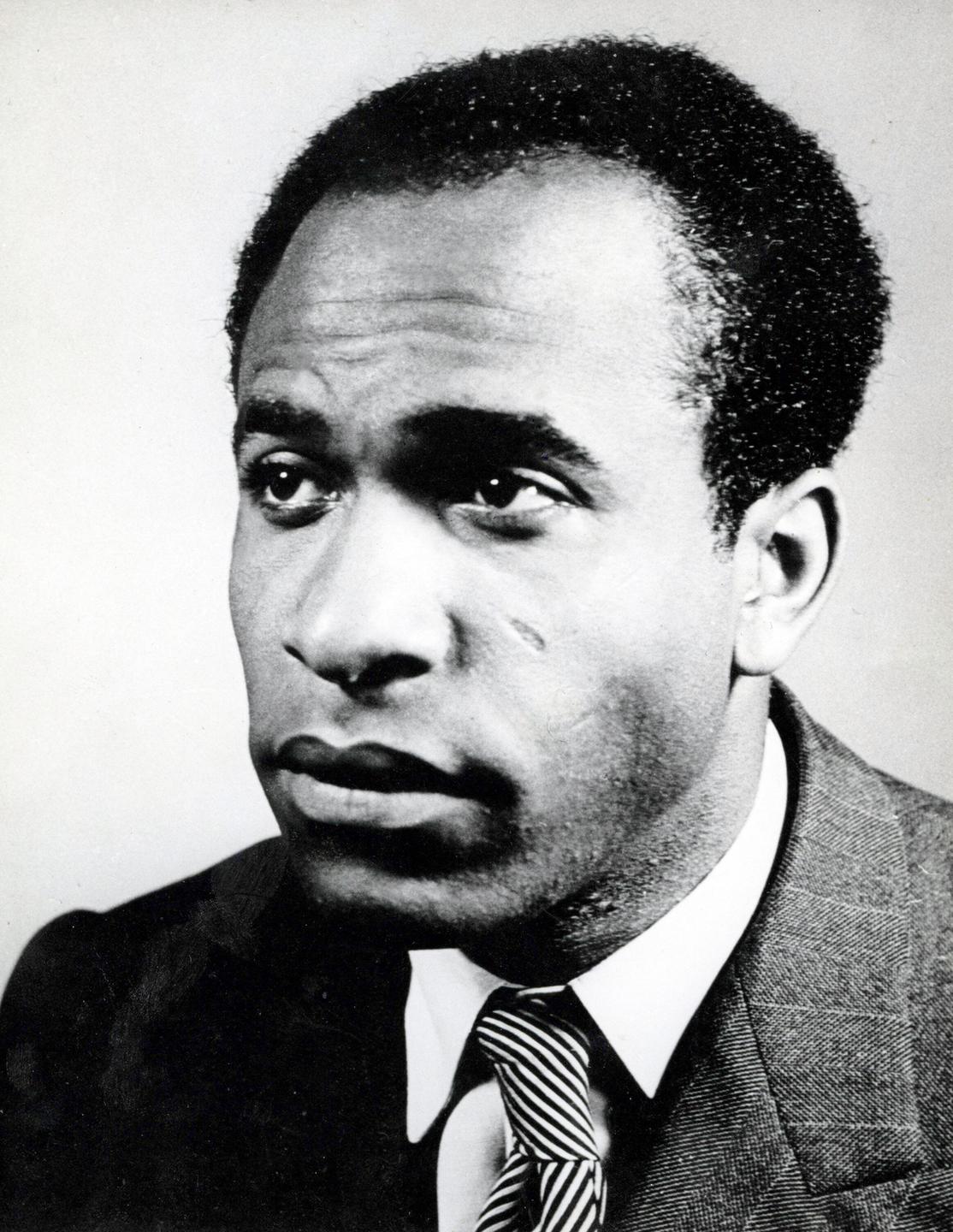

È un centenario drammatico, quello che celebra la nascita di Frantz Fanon, avvenuta in Martinica il 20 luglio del 1925. È drammatico per l’ovvio, evidente e traumatico rimando a quanto sta avvenendo a Gaza dal 7 ottobre 2023 in poi. Ed è drammatico perché ci obbliga a un contatto diretto con la parte più urticante del pensiero e della vita dello psichiatra antillano: quella dei muscoli che si flettono in attesa di assestare la zampata, quella dell’«uomo con la roncola», preoccupato di averla a portata di mano, quando «sente un discorso sulla cultura occidentale» (Frantz Fanon, I dannati della terra, Torino, p. 10)

È un centenario drammatico, quello che celebra la nascita di Frantz Fanon, avvenuta in Martinica il 20 luglio del 1925. È drammatico per l’ovvio, evidente e traumatico rimando a quanto sta avvenendo a Gaza dal 7 ottobre 2023 in poi. Ed è drammatico perché ci obbliga a un contatto diretto con la parte più urticante del pensiero e della vita dello psichiatra antillano: quella dei muscoli che si flettono in attesa di assestare la zampata, quella dell’«uomo con la roncola», preoccupato di averla a portata di mano, quando «sente un discorso sulla cultura occidentale» (Frantz Fanon, I dannati della terra, Torino, p. 10)

È inutile far finta di niente. I cinquantenari e i centenari che si susseguono senza posa nel primo secolo del nuovo millennio, ci abituano a srotolare la pellicola del Novecento come turisti della Storia. La cosa è ambiguamente piacevole. Attiva la nostalgia. Giustifica la malinconia. Produce uno spaesamento pensoso che in fondo è rassicurante, nella misura in cui legittima la contemplazione scettica dei sacrifici e dei fallimenti accumulati dalle generazioni precedenti.

Con Fanon, adesso, questa recita è impossibile. È come se, per un malvagio tiro giocato dal caso ai dipartimenti dei cultural studies, dovessimo nuovamente sbattere la testa sulle parole dure: sullo scandalo della violenza che disintossica1, sull’eresia che mette in quarantena le etiche immacolate, perché «il bene è semplicemente quel che a loro fa male»2.

Certamente, sono posizioni che vanno inserite nel loro contesto. E il contesto è quello della guerra d’Algeria. Centinaia di migliaia di morti fra la popolazione e i combattenti in lotta per l’indipendenza nazionale. I francesi che reagiscono con i massacri, con i linciaggi degli arabi organizzati dai coloni, con la tortura praticata regolarmente sui militanti del Fronte di Liberazione Nazionale, ma anche, in larghissima scala, sulla popolazione civile. L’FLN algerino risponde usando tutti i mezzi, e giungendo anche all’uccisione di civili francesi, con bombe piazzate nei bar dei pieds-noirs e accoltellamenti casuali dei coloni, sorpresi mentre passeggiano nei loro quartieri tranquilli e blindati. Molto crudo, n’est-ce pas? E non va dimenticato che i comunisti francesi erano schierati dalla parte del loro governo, e avevano votato a favore delle misure di repressione dell’insurrezione algerina.

In questo quadro dipinto con il sangue, con la ferocia e anche con la mistificazione, Frantz Fanon incontra la lotta di un popolo ricattato dall’umanismo ipocrita dell’Occidente e determinato a ogni sacrificio pur di liberarsi dall’oppressione coloniale. Fanon è pronto a capire perché ha già alle spalle un percorso di tormentata indipendenza personale. Viene dalla Martinica e al liceo è stato allievo di Aimé Césaire, uno dei fondatori, insieme a Senghor, del movimento della négritude. Fanon rispetta e ammira il professore comunista di letteratura, ma già nel 1952, nella sua prima opera, Pelle nera, maschere bianche, cerca qualcosa di più di un programma, sia pure sovversivo, di indipendenza culturale. Da dove incominciare? Dalla «sola cosa al mondo che valga la pena d’incominciare: la fine del mondo, che diamine». Sono parole di Césaire, citate non a caso da Fanon nel suo libro3. Ma la verità è che, in questa «fine del mondo», lo psichiatra antillano scorge innanzitutto l’obbligo di una resa dei conti con se stesso, e con l’illusione di una possibile salvezza mediante il salto in una archeologia mitologica dalla cui resurrezione verrebbe scossa la coscienza occidentale. Non credeteci, dice Fanon. Non cadete nel tranello di costruire un «passato negro» consumabile come lenitivo per l’intollerabilità del presente. Già qui, nel 1952, Fanon risulta volutamente drastico: «Non è perché ha scoperto una cultura propria – scrive – che l’indocinese si è ribellato. È perché “semplicemente” gli era diventato, per più motivi, impossibile respirare»4.

Beninteso, in Pelle nera, maschere bianche si trovano molti altri temi culturali di preziosa attualità. C’è la critica alla letteratura negra evoluta, che è godibilissima e, in parte, ricorda la spietata requisitoria pronunciata da Marx nella Sacra Famiglia contro l’umanitarismo filantropico dei Misteri di Parigi. C’è la discussione sul linguaggio, sui fantasmi consci e inconsci generati dal razzismo, che ancora oggi colpisce per il potenziale analitico dei guasti provocati dal meccanismo coloniale sia nella psiche del Bianco, sia in quella del Nero. Ma la forza d’urto del programma (che è anche progetto di vita) fanoniano sta, in qualche modo, nella sua semplicità: «In quanto psicoanalista, devo aiutare il mio cliente a coscientizzare il suo inconscio, a non tentare più una lattificazione allucinatoria, ma ad agire nel senso di un cambiamento delle strutture sociali»5.

Beninteso, in Pelle nera, maschere bianche si trovano molti altri temi culturali di preziosa attualità. C’è la critica alla letteratura negra evoluta, che è godibilissima e, in parte, ricorda la spietata requisitoria pronunciata da Marx nella Sacra Famiglia contro l’umanitarismo filantropico dei Misteri di Parigi. C’è la discussione sul linguaggio, sui fantasmi consci e inconsci generati dal razzismo, che ancora oggi colpisce per il potenziale analitico dei guasti provocati dal meccanismo coloniale sia nella psiche del Bianco, sia in quella del Nero. Ma la forza d’urto del programma (che è anche progetto di vita) fanoniano sta, in qualche modo, nella sua semplicità: «In quanto psicoanalista, devo aiutare il mio cliente a coscientizzare il suo inconscio, a non tentare più una lattificazione allucinatoria, ma ad agire nel senso di un cambiamento delle strutture sociali»5.

Ovvio. In un certo senso persino banale. Eppure quando Fanon si abbandona alla digressione sul riconoscimento hegeliano, noi sentiamo che è in gioco qualcosa di più di un comprensibile sfoggio di cultura, teso a perorare un facile superamento dialettico dell’antitesi razzista. Il nero, immerso in una servitù inessenziale che preclude il cammino dell’autocoscienza tracciato dalla Fenomenologia dello spirito, è stato liberato dal padrone. «Non ha sostenuto la lotta per il riconoscimento», dice Fanon. «Il Nero è stato agito. Dei valori che non sono nati dalla sua azione, dei valori che non risultano dalla montata sistolica del suo sangue, sono venuti a danzare la loro ronda intorno a lui»6.

È qui che Fanon volta la faccia e guarda altrove. Dien Bien Phu sta per umiliare la grandeur della Francia. E, mentre si avvia alle conclusioni, lo psichiatra allievo di Césaire sente il bisogno di indicare una strada che, a suo stesso dire, osservata dall’Europa, non può essere compresa:

Un compagno, a fianco del quale mi ero ritrovato durante l’ultima guerra, è tornato d’Indocina. Mi ha messo al corrente di molte cose. Per esempio della serenità con cui i giovani vietnamiti di sedici o diciassette anni cadevano davanti a un plotone d’esecuzione. Una volta, mi disse, fummo obbligati a sparare inginocchiati: i soldati tremavano davanti a questi giovani “fanatici”. In conclusione aggiungeva: “La guerra che abbiamo fatto insieme era un gioco in confronto a ciò che succede laggiù”7.

Capiamo che, nell’ingranaggio dei suoi pensieri, Fanon fa le cose maledettamente sul serio. Capiamo che l’incontro con Francesc Tosquelles, esule comunista dalla guerra civile spagnola e promotore della cosiddetta socioterapia nell’ospedale di St. Alban, non è avvenuto invano. Certamente Fanon ci appare rimpinzato di fenomenologia e di esistenzialismo. Quando, nella pagina finale di Pelle nera, maschere bianche, scrive che «la densità della Storia non determina nessuno dei miei atti» sentiamo anche troppo l’influenza sartriana. «Io sono il mio proprio fondamento», aggiunge in puro stile rive gauche. «Ed è superando il dato storico, strumentale, che introduco il ciclo della mia libertà», conclude con parole fatte apposta per suscitare diffidenza tra i marxisti8.

Ma cos’è il marxismo, in quegli anni, in Europa occidentale? L’umanismo furbo e sorvegliato di Roger Garaudy? Lo storicismo accorto e proteiforme di Palmiro Togliatti? Sta per andarsene Stalin. Dopo sarà la volta del disgelo, della coesistenza pacifica, delle vie nazionali e democratiche al socialismo. L’umanismo di cui parla Fanon in chiusura del suo primo libro, acre e non perfettamente calcolato, è sicuramente un’altra cosa. Sarà anche ingenuamente sartriano, ma, nella sua autenticità radicale, ha il merito di cercare le stesse cose che hanno già cercato e trovato i cinesi e i vietnamiti, che stanno per sperimentare gli algerini e che, di lì a qualche anno, anche Castro e Guevara incontreranno nella Sierra Maestra di Cuba.

Così Frantz Fanon decide di lasciare la Francia. Non bisogna pensare a chissà quale disegno. Nella sua breve parabola non agisce alcuna predestinazione. Vorrebbe lavorare qualche anno in Africa nera e poi tornare in Martinica. Ma si libera un posto nell’ospedale psichiatrico di Blida-Joinville, e Fanon accetta, trasferendosi a cinquanta chilometri da Algeri nel novembre del 1953. Un anno e mezzo prima, su «Esprit», è uscito un suo articolo intitolato La «sindrome nordafricana». Sono poche pagine davvero magnifiche, di una bellezza insostenibile. Gli arabi inurbati nella metropoli non sanno spiegarsi. Hanno male dappertutto. Il dottore alla fine si stufa di interrogarli, e conclude che sono tutti millantatori, tutti furbi. Fanon illustra questo dialogo fra sordi senza chiamare in causa cattive volontà. La comunicazione non funziona perché non può funzionare. Badate, la Storia della follia nell’età classica di Foucault è del 1961. Siamo quasi dieci anni prima. Fanon scrive: «questo corpo che sono costretto a supporre attraversato da una coscienza, questo corpo che non è più del tutto un corpo, o almeno lo è due volte, in quanto stordito dallo spavento – questo corpo che mi chiede di essere ascoltato senza esitare – provocherà in me una rivolta»9.

Ecco la disposizione d’animo, la Stimmung se volete, catturato nella quale Fanon sbarca in Nordafrica. Un anno dopo, il 1° novembre 1954, con una serie di azioni dimostrative, il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino annuncia la propria fondazione e la lotta armata contro l’occupazione coloniale. Nel suo ospedale, Fanon cura torturatori e torturati. Ma non c’è e non ci può essere equidistanza, sicché nel 1956 lo psichiatra brillante e senza dubbio evoluto, rassegna le sue dimissioni dal dispensario coloniale. Scrive un’acida lettera a Robert Lacoste, proconsole del governo francese, nella quale definisce lo statuto dell’Algeria «una disumanizzazione sistematica»10. Anche qui, registriamo di passaggio che Lacoste era stato una figura di rilievo della resistenza francese al nazismo, e che, per quanto riguarda l’Algeria, si era adoperato in prima persona per reprimere nel sangue l’insurrezione dell’FLN.

Insomma, lo stridore dei comportamenti, delle scelte, degli interessi e delle ideologie è davvero assoluto. Ma questa è la famosa Storia, la Weltgeschichte che avanza triturando ogni cosa, e nella quale Fanon scivola di buon grado, senza rinnegare le complicate atmosfere esistenzialistiche di cui si è nutrito a Parigi. Perciò, senza tante chiacchere, abbandona il suo posto di lavoro da psichiatra a Blida-Joinville, ed entra al servizio del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. È il punto di svolta. Lo è come per chiunque giunga a sottomettere il proprio io a una potenza trascendente, sovrapersonale: la potenza materiale di una comunità in lotta.

Questo è il Fanon che tutti conosciamo. I combattenti non sono intellettuali, e non sono psichiatri. Loro compito non è guarire, ma organizzare in modo efficace la rabbia dei colonizzati contro i colonizzatori. Da parte sua, lo psichiatra antillano è nelle condizioni migliori per analizzare, comprendere e giustificare il guanto di sfida che gli algerini hanno lanciato al dissennato orgoglio francese. Dietro la retorica della République c’è solo violenza: una usurpazione cieca e inumana travestita di civiltà. È dunque inevitabile tagliare i ponti. È sano e necessario adottare un punto di vista che la faccia finita, una volta per sempre, con il linguaggio democratico dei torturatori.

Negli anni Venti, in Europa, questo modo di ragionare si chiamava spirito di scissione. Negli anni Trenta, Brecht inseguiva ancora questa congiunzione di radicalità e realismo, ricordando agli scrittori democratici riuniti per combattere il fascismo che le crudeltà di Hitler e Mussolini erano crudeltà necessarie11. Che lo sappia o meno, che lo desideri o meno, Fanon si muove su questa linea. Lo si vede bene negli articoli scritti per «El Moudjahid» tra il 1957 e il 1960. Uno, in particolare, merita di essere ricordato per la lucidità portata all’estremo che lo caratterizza. Il pezzo si intitola L’Algeria e i torturatori francesi, e in esso Fanon si fa beffe degli scrupoli di coscienza del colonialismo democratico:

I francesi che si indignano per la tortura, o ne deplorano l’uso massiccio, fanno immancabilmente pensare alle anime belle di cui parlava il filosofo, e l’appellativo di “intellettuali stanchi” che gli è stato affibbiato dai loro compatrioti Lacoste e Lejune è davvero pertinente. Non è possibile volere insieme il mantenimento del dominio francese in Algeria e condannare i mezzi impiegati per mantenerlo12.

Chiunque abbia partecipato a una lotta giunta all’impiego delle armi contro una nazione o una classe dominante e oppressiva, chiunque l’abbia studiata e capita sul serio, sa che Fanon ha perfettamente ragione. E ha perfettamente ragione anche quando parla di «perversione morale», mettendo a nudo l’ipocrisia degli intellettuali atterriti dalla disumanizzazione provocata nella gioventù francese dal suo impiego nelle operazioni di repressione dei patrioti algerini. «Solo le conseguenze morali di tali crimini sull’animo dei francesi – egli scrive – hanno un qualche interesse per questi umanisti»13. L’accento batte sempre sullo stesso punto: le maschere democratiche del colonialismo, la mistificazione del dialogo, che costituisce una potente e subdola arma di riserva dell’oppressione, nella misura in cui riesce a infiltrare la coscienza dell’oppresso, appannando la concretezza priva di illusioni di cui il combattente ha bisogno come dell’aria. Per questo, Fanon non dà tregua agli stessi scrittori e artisti neri, chiedendo loro di togliere la sordina alla tromba del «vecchio negro preso tra cinque whisky»14. Per questo, di fronte alla richiesta di presa di distanze da questa o quella azione troppo cruda della guerriglia, ribatte sarcastico: «Quindi la lotta di un popolo per la propria indipendenza deve essere cristallina se vuole l’appoggio dei democratici»15.

Lo sguardo febbrile che il lettore francese di Pelle nera, maschere bianche non poteva evitare di sentire addosso con qualche turbamento, ha acquisito ormai un orizzonte solido: una prospettiva sfacciatamente autonoma, la cui autosufficienza è proclamata senza giri di parole di fronte alla tracotanza dello Spirito europeo. Agli scrittori e artisti neri riuniti a Roma nel 1959, Fanon ricorda che, in fondo, le «recriminazioni amare e disperate», le «violenze spiegate e sonanti», tranquillizzano l’oppressore. È necessaria invece una «letteratura di battaglia» che sia «volontà temporalizzata». «Il presente – intimorisce quasi Fanon con parole che sembrano sgocciolare da una sala di chirurgia o da un mattatoio – non è più chiuso su se stesso ma squarciato»16.

Eppure, non si deve credere che questo squarcio consista soltanto nella violenza rivoluzionaria agita senza complessi di colpa. Nell’Anno V della rivoluzione algerina, Fanon insiste molto sul lato costruttivo della lotta per l’indipendenza. Un popolo che combatte, che compie sacrifici inauditi per raggiungere la propria liberazione, è un insieme di donne e di uomini che trasforma se stesso in modo irreversibile. L’Algeria si toglie il velo segue l’evoluzione del ruolo della donna nella lotta armata con una partecipazione psicologica e una finezza di analisi che ancora oggi lasciano sbalorditi17. E, in generale, la rivoluzione è sempre, per Fanon, l’«ossigeno che inventa e prepara una nuova umanità»18.

Giungiamo così al cuore del problema. Qual è la cifra più autentica del particolare umanismo fanoniano? Se ne è discusso a lungo, per l’ovvio motivo che I dannati della terra è stato considerato spesso, anche da molti marxisti, una esagerata e vitalistica apologia della violenza, scritta convulsamente da un uomo che sapeva di avere i giorni contati. A questa percezione ha del resto contribuito l’affascinante e controversa prefazione ai Damnés stesa da Jean-Paul Sartre, che aggiungeva minaccia a minaccia, e trasformava il testo di Fanon in una specie di ultimatum rivolto alla coscienza occidentale. Senza dubbio la prosa di Fanon non risparmia al lettore le iperboli, e non è fatta per acquietarlo in «quel movimento immobile in cui la dialettica, a poco a poco, si è mutata in logica dell’equilibrio»19. C’è anche del compiacimento nel suo modo di scrivere: una carnalità del linguaggio che si esprime talora in immagini veramente furenti. La rivoluzione popolare è presentata come una «tremenda macchina impastatrice e frangitrice»20. E l’uomo della roncola fa paura, inutile negarlo. Ma i progetti di Fanon sull’Africa, le sue amare considerazioni sulle «disavventure della coscienza nazionale», l’attenzione che egli ripone su una idea di mondo potenzialmente emancipata dai ritmi irragionevoli e disastrosi del capitalismo, ci dicono molto sul suo programma di «disalienazione». Quando infatti, acutamente, lo psichiatra antillano parla di «una brutalità e un disprezzo delle sottigliezze e dei casi individuali che è tipicamente rivoluzionario», si affretta poi a distinguerla dalla «brutalità pura, totale» che va recisamente combattuta, onde evitare disfatte rovinose e repentine21. Dentro la guerra, la linea di confine fra i due atteggiamenti non si traccia facilmente. E non è nemmeno detto che corrisponda al rassicurante parametro aritmetico della partecipazione popolare. Su questo Fanon torna e ritorna nel tormentato capitolo intitolato «Grandezza e debolezza della spontaneità». Il marxista dottrinario può leggere queste pagine con il sorriso stampato in faccia di chi sa già tutto in anticipo. Ma non ci guadagna molto. E perde l’occasione di pensare daccapo le formule scolpite nel marmo dell’ortodossia, confrontandole con il processo vivo di fenomeni sociali drammatici, che inventano la storia nel vivo del suo farsi.

Del resto, checché se ne dica, Fanon non posava a teorico della rivoluzione algerina. Ma è difficile negare che i Dannati della terra raggiunga spesso accenti profetici di inusitata prepotenza. La conclusione del libro lascia indubbiamente emozionati.

La colossale semplicità dell’invito sembra quasi compensare l’implacabile ferocia con la quale molti ragionamenti sono stati proposti al lettore. «Per l’Europa – scrive Fanon – , per noi stessi e per l’umanità, compagni, bisogna rinnovarsi, sviluppare un pensiero nuovo, tentare di metter su un uomo nuovo»22. Si capisce alla fine, si capisce meglio perché Fanon abbia voluto intitolare la sua ultima opera (sapendo che sarebbe stata l’ultima) al primo verso dell’Internazionale. Debout, les damnés de la terre, aveva scritto Eugène Pottier, reduce dal massacro della Comune. Versi forti, apocalittici. Occorre fare tabula rasa del passato, non siamo niente e saremo tutto, uniamoci nella lotta finale, l’Internazionale sarà il genere umano23. Fanon deve avere letto queste parole davvero molte volte, prima di scegliere il titolo del suo libro. L’umanismo a cui si appellava era dunque vero, ma assai esigente. E il cammino della sua opera lo attesta fuori da ogni dubbio, capace come si è dimostrato di ravvivare e sorreggere l’impegno teorico e pratico, le scelte individuali e collettive, di tanti rivoluzionari in moltissimi paesi.

Detto questo, sull’influenza del pensiero di Fanon nei due decenni successivi alla comparsa dei Damnés è bene non fare della retorica o del facile semplicismo. Fanon non è Mao Tse Tung. E non è nemmeno Guevara. C’è una irregolarità del suo pensiero che non può essere addomesticata, né sistemata in comode categorie. Inoltre, è bene rammentare che lo psichiatra antillano non svolse mai funzioni di effettiva dirigenza nella lotta di liberazione algerina. In nome dell’FLN ricoprì sicuramente incarichi diplomatici delicati nel contesto del primo panafricanismo. E fu anche protagonista di una missione nell’Africa subsahariana (di cui rimane un breve ma intenso taccuino di viaggio)24, intrapresa con l’obiettivo di saggiare la possibile apertura di un nuovo fronte Sud nella guerra algerina. È commovente apprendere che, ormai malato senza speranza, pensò di trasferirsi a Cuba come rappresentante permanente del Governo Provvisorio Algerino. E non è meno significativo che, durante la breve degenza nell’ospedale americano in cui trovò la morte, abbia dichiarato a un esponente del Dipartimento di Stato Americano che negli anni a venire l’imperialismo statunitense si sarebbe dovuto scontrare con le guerriglie in America Latina e con le rivolte dei neri nei ghetti delle metropoli25. Sappiamo che Fanon era molto sfiduciato nei confronti del proletariato europeo e dei suoi dirigenti politici e sindacali. Sappiamo anche che, proprio nei Dannati della terra, questa diffidenza raggiunge anche il proletariato indigeno impiegato nelle fabbriche e nei servizi delle città algerine, giacché ritenuto compromesso nei meccanismi di privilegio indotti dal colonialismo. D’altra parte, è sufficiente leggere l’articolo scritto da Fanon in morte di Patrice Lumumba, per capire quanto e come il credito da lui riposto nelle masse contadine africane dovesse confrontarsi con problemi tragici e complessi. La «fiducia sconfinata nel popolo» di cui Lumumba aveva dato prova eroica, sino al sacrificio della vita, non era bastata. Alla prima grande crisi del suo nuovo cammino, l’Africa si era dimostrata disunita, e aveva dimenticato «che il nemico non retrocede mai sinceramente. Che non impara mai. Capitola, ma non si converte»26.

Leggendo queste parole amare, e anche pensando alle critiche rivolte da Fanon alla borghesia coloniale proprio nei Damnés, o agli sviluppi delle vicende algerine successive al conseguimento dell’indipendenza, si potrebbe dare la stura a quella malinconia postmoderna di cui parlavamo all’inizio, che in fondo è la gemella rovesciata dei peggiori e più grotteschi trionfalismi novecenteschi. Ma la verità è che Fanon ha vissuto e pensato dentro un intero mondo che stava alzando la testa, insieme a enormi masse di donne e di uomini che si erano messe in moto, disposte a pagare per questo prezzi altissimi. Egli dice: non scrivo per gli europei, non servirebbe a niente. E, alludendo alla sua stessa biografia, parla del letterato colonizzato che sceglie di rompere i ponti dietro di sé, e «passa di stupore in stupore (…) letteralmente disarmato dalla buona fede e dall’onesta del popolo». Per gli intellettuali, incalza, è una fortuna «seppellirsi tra il popolo». Non è un rifugio, e nemmeno una nicchia protetta. È una comunità che, finalmente, ha imparato a infischiarsene dei valori creati per domarla, e, a buon bisogno, per ucciderla. Questi valori, la massa colonizzata adesso li insulta: «li vomita a gola spiegata»27.

Sì, li vomita proprio. Come il vecchio di Patmos che urlava: «poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca»28. È facile quindi intendere la prima ricezione europea di Fanon, il cui discorso venne accolto principalmente come domanda scomoda e tagliente, come fatto quanto mai perturbante, capace di imbarazzare le sicurezze morali di una sinistra ammalata di coesistenza pacifica e di lungimiranti guerre di posizione. Ancora oggi, ad esempio, fa pensare il giudizio olimpico di Simone De Beauvoir. Pur rammentando la completa consonanza di vedute fra Sartre e l’intellettuale martinicano, la cui vita «sembrava un’avventura tragica, spesso orribile, ma di un valore infinito», il Castoro definì I dannati della terra «un manifesto del Terzo Mondo, eccessivo, rigido, incendiario, ma anche complesso e sottile»29. Con meno finezza e più impeto, una giovane Grazia Cherchi si espose nei “Quaderni Piacentini”, presentando i Damnés come il «massimo documento teorico della rivoluzione dei popoli coloniali»30. Ben altra ponderazione venne invece impiegata sulla allora più autorevole “Rinascita”, dove Romano Ledda parlò del libro maneggiandone con diplomazia la radicalità, ma sottolineando anche, con un tocco di paternalismo togliattiano, il «limite» della visione totalmente anti-europea31.

Il problema c’era. Non si poteva far finta di niente. La carica di violenza del libro era difficile da occultare. E la prefazione di Sartre amplificava a dismisura l’intemerata rivolta all’Europa, culla del movimento operaio, ancora fresca della resistenza al nazifascismo, e ciononostante tiepida e guardinga verso i problemi esplosivi determinati dalla lotta anti-coloniale. Non a caso, le riflessioni più interessanti vennero da due interpreti che partivano da una prospettiva asiatica. Enrica Collotti Pischel, nel 1962, pubblicò un lungo e interessante articolo che era di fatto un colloquio rispettosissimo intessuto con Fanon, e condotto principalmente alla luce dell’esperienza maoista32. Un anno dopo, sulla rivista teorica del Partico Comunista Francese, lo storico vietnamita Nguyễn Khắc Viện, sotto lo pseudonimo di Nguyen Nghe, fece uscire un saggio abbastanza ortodosso, che, data l’ormai avvenuta indipendenza algerina, nelle intenzioni dei redattori della rivista doveva serviva a sistemare e proteggere la precedente ignavia dei comunisti francesi sotto l’ombrello dei ragionamenti formulati da un anti-colonialista marxista al di sopra di ogni sospetto33. In effetti, il vietnamita si dimostrava assai più rigido dell’italiana, che, da parte sua, rifiutava di «mettere alla prova» le tesi di Fanon nel quadro, facile e scontato, della schematizzazione del marxismo. Ma entrambi gli scritti erano pieni di acume. Ricollegavano le affermazioni dello psichiatra antillano alle prime riflessioni anti-coloniali del Comintern. Davano respiro alle sue affermazioni più aspre, collocandole nel quadro della gigantesca ondata iniziata, militarmente ma anche eticamente, con la rivoluzione cinese. Gli riconoscevano soprattutto la capacità di esprimere, con il linguaggio della collera, la forza creativa e insospettata delle masse impegnate in una guerra di liberazione.

Masse, però, erano anche quelle che nel 1960 avevano cacciato Tambroni rivoltando il selciato di Genova, e si erano gettate all’assalto della sede della UIL torinese di piazza Statuto nel 1962. Mario Tronti si apprestava a scrivere Lenin in Inghilterra, un saggio quant’altri mai lontano dalle atmosfere fanoniane. Ma un anno prima, ancora sui “Quaderni Piacentini”, Giovanni Giudici aveva provato a confrontarsi con Fanon, chiedendosi dove potesse trovarsi in Italia nientemeno che l’uomo della roncola. Il poeta parlava di filo-cinesi, della dissidenza operaia che iniziava a decollare nelle fabbriche, dell’alienazione dei tecnici, individuando in queste figure i fratelli in potenza dell’algerino furibondo di Fanon. D’altra parte Giudici osservava che, all’inizio del XIX secolo, anche gli operai organizzati nelle prime associazioni di lotta avevano dovuto rompere con il filantropismo ipocrita degli umanisti borghesi, fottendosene dell’universo di valori del citoyen democratico. Niente poteva escludere che il velo sonnolento della guerra di posizione venisse strappato da un nuovo coagulo di forze capaci non di «dialogare», ma di lottare a fianco dei popoli oppressi dall’imperialismo. Tuttavia, avvertiva il poeta, su questi nuovi guastafeste del neocapitalismo europeo, si sarebbero abbattute le solite accuse: teppisti, provocatori. Il marchio dell’infamia era pronto a scaricarsi su di loro, impresso non solo dalla destra padronale, ma anche da una sinistra ufficiale, che non rinunciava a proiettare la sua morale esausta sui destini della rivoluzione mondiale, ipotecando la nascita di un vero orizzonte comune fra gli oppressi di tutti i continenti34.

Ebbene, l’orizzonte comune iniziò a delinearsi ben presto, in un gioco di rimbalzi che oggi appare straordinario. Nel 1971, infatti, Giovanni Pirelli (sicuramente l’uomo che aveva fatto più di chiunque altro per far conoscere Fanon in Italia) poteva scrivere: «Una decina di anni è trascorsa. Nel frattempo è accaduto questo: messo al bando e infine ignorato dal marxismo ortodosso e dai radicali europei così come dai leaders più “socialisti” dei paesi di nuova indipendenza, Fanon ha trovato cittadinanza e sempre più ne trova tra le nuove generazioni e nelle nuove situazioni di lotta»35.

Cosa era successo? Non pretendiamo di esaurire la materia. Ci limitiamo a mettere in fila qualche fatto.

A Cuba, il poeta haitiano René Depestre fa conoscere Fanon a Guevara, che nell’aprile del 1964, nel corso di un viaggio a Parigi, discute con Maspero di una sua possibile prefazione a un’edizione cubana dei Dannati della terra 36.

A dicembre dello stesso anno il Che rilascia una intervista a Josie Fanon, moglie di Frantz, nella quale definisce l’Africa «uno dei più importanti, se non il più importante, campo di battaglia contro tutte le forme di sfruttamento esistenti nel mondo»37. Non sono parole dette in ossequio alla vedova dell’uomo sepolto in incognito nelle terre algerine. Guevara parte davvero per il Congo. E si tratterà di una impresa silenziosamente sfortunata, drammaticamente incompiuta. Il Che ricompare a Cuba a marzo del 1965, per incamminarsi subito alla volta dell’Africa. La spedizione è un fallimento. A Praga riordina le idee, torna clandestinamente a Cuba e organizza l’estremo tentativo della Bolivia. Che ne avrebbe pensato Fanon? Domanda stupida. Ma nel primo numero della rivista “Tricontinental”, pubblicato nel settembre 1967, c’è il suo articolo sulla morte di Lumumba.

E poi succede un’altra cosa. Nei Damnés Fanon aveva proposto un giudizio, abbastanza originale dati i tempi, sul Lumpenproletariat:

Gli uomini che la popolazione crescente delle campagne, l’espropriazione coloniale hanno portato a disertare la terra familiare, girano instancabilmente attorno alle diverse città, sperando che un giorno o l’altro si permetterà loro di entrarvi. È in questa massa, è in questo popolo delle bidonvilles, in seno al Lumpenproletariat che l’insurrezione troverà il suo puntale urbano. Il Lumpenproletariat, coorte di affamati detribalizzati, declanizzati, costituisce una delle forze più spontaneamente e radicalmente rivoluzionarie del popolo colonizzato38.

Questo ragionamento arriva ad Harlem e produce quello che si dice un corto circuito. I neri sono una colonia interna degli Stati Uniti razzisti. Malcolm X muore nel 1965. È nato il 19 maggio del 1925. Anche per lui, nel 2025, ricorre il centenario della nascita. Detto di passaggio, anche Patrice Lumumba nasce nel 1925. È il caso, e non bisogna dargli troppa importanza. Ma non è un caso che Fanon si trasformi in benzina sul fuoco della lotta dei neri americani. Basta leggere Bobby Seale39, Stokely Carmichael40, Eldridge Cleaver41, George Jackson42, per capire quanto Fanon abbia contato nella lotta delle Black Panters. E da qui Fanon rimbalza di nuovo in Europa, ma stavolta senza produrre drammi di coscienza. Lo legge Rudi Dutschke, il leader della contestazione studentesca berlinese43; lo legge Renato Curcio a Trento44; lo leggono i militanti della Rote Armee Fraktion tedesca45; lo legge Bobby Sands nel carcere di  Maze46; lo leggono i combattenti dell’ETA47, lo leggono i detenuti italiani, delle cui lotte dà conto la rubrica che, a partire dal giugno 1971, Lotta Continua inserisce nel proprio giornale, intitolandola, appunto, «I dannati della terra». Forse proprio qui, proprio in Italia, si compie il più concreto e drammatico innesto delle asprezze fanoniane in territorio europeo. Parliamo dei Nuclei Armati Proletari, costruiti nelle carceri, orgogliosi della loro provenienza dal Lumpenproletariat, capaci di lottare insieme agli operai di catena, e per i quali Fanon è un punto di riferimento assoluto48. Insomma, spinto dalle correnti nemmeno troppo misteriose che animano le lotte degli oppressi, l’autore di Pelle nera, maschere bianche torna nell’Europa che aveva abbandonato con furia e amarezza. È un’Europa che lo capisce. È un’Europa che lo miscela senza problemi con Mao e Guevara, perché scommette in proprio, capace di guadagnarsi, per questo, il rispetto degli uomini con la roncola. Vogliamo dirlo? Insieme a questa Europa Fanon combatte. Insieme a questa Europa Fanon viene sconfitto.

Maze46; lo leggono i combattenti dell’ETA47, lo leggono i detenuti italiani, delle cui lotte dà conto la rubrica che, a partire dal giugno 1971, Lotta Continua inserisce nel proprio giornale, intitolandola, appunto, «I dannati della terra». Forse proprio qui, proprio in Italia, si compie il più concreto e drammatico innesto delle asprezze fanoniane in territorio europeo. Parliamo dei Nuclei Armati Proletari, costruiti nelle carceri, orgogliosi della loro provenienza dal Lumpenproletariat, capaci di lottare insieme agli operai di catena, e per i quali Fanon è un punto di riferimento assoluto48. Insomma, spinto dalle correnti nemmeno troppo misteriose che animano le lotte degli oppressi, l’autore di Pelle nera, maschere bianche torna nell’Europa che aveva abbandonato con furia e amarezza. È un’Europa che lo capisce. È un’Europa che lo miscela senza problemi con Mao e Guevara, perché scommette in proprio, capace di guadagnarsi, per questo, il rispetto degli uomini con la roncola. Vogliamo dirlo? Insieme a questa Europa Fanon combatte. Insieme a questa Europa Fanon viene sconfitto.

Ora, è stupefacente che, nella sterminata letteratura fanoniana alimentata e stimolata dai rispettabilissimi studi postcoloniali, di tutto questo, molto spesso, non ci sia quasi nulla. Nel frattempo qualcuno ha anche cominciato a parlare di Schmitt, e delle analogie fra l’inimicizia assoluta teorizzata dal giurista nazista e l’odio muscolare rivendicato dallo psichiatra antillano. La cosa è molto originale. Nel contesto degli studi dedicati ai Global Sixties, può anche gettare un ponte, una vera liaison dangereuse, fra i Dannati della terra e Operai e capitale. Ma noi siamo meno brillanti. E, dato il nostro semplicismo, a questo punto vogliamo domandare: dove è finito Frantz Fanon? Nei dipartimenti delle università? Nei convegni internazionali dei cultural studies? Nelle citazioni dei letterati preoccupati di impreziosire le loro inquietudini con qualche espressione particolarmente cruda?

Certo è così. Ma non è solo così. Ci sono movimenti carsici della storia che riallacciano fili apparentemente spezzati. Ci sono rami a prima vista estinti che riprendono vita in modo complicato e doloroso. Guardate l’insieme di sollevazioni, militari e non, che hanno scosso l’Africa negli ultimi anni mettendo in crisi la morsa continentale dell’imperialismo francese e americano. Fate attenzione ai Mapuche. Osservate le banlieues francesi. Date un’occhiata al comportamento dei ragazzini che vivono in Italia come immigrati di seconda generazione, e iniziano a riunirsi in bande per depredare la jeunesse dorée delle movide romane e milanesi. Abbiamo incominciato parlando di una attualità traumatica di Fanon. Chiudiamo proponendo un esperimento. Leggete, o rileggete, I dannati della terra. Poi prendete il testamento di Yahya Sinwar, scritto nei tunnel di Gaza. Provate. Leggete. Sentite l’effetto che fa.

Frantz Fanon, I dannati della terra, Torino,, p. 53. ↩

Ivi, p. 16. ↩

Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, Pisa 2015, p. 97. ↩

Ivi, pp. 202-204. ↩

Ivi, p. 100. ↩

Ivi, pp. 196-197. ↩

Ivi, p. 204. ↩

Ivi, p. 207. ↩

Frantz Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, I, Roma 2006, p. 27. ↩

Ivi, p. 63. ↩

Bertolt Brecht, Scritti sulla letteratura e sull’arte, Torino 1975, pp. 132-136. ↩

Frantz Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, I, cit., p. 75. ↩

Ivi, p. 79. ↩

Frantz Fanon, I dannati della terra, cit., p. 179. ↩

Frantz Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, I, cit., p. 94. ↩

Frantz Fanon, I dannati della terra, cit., pp. 176-177. ↩

Frantz Fanon, Sociologia della rivoluzione algerina, Torino 1963, pp. 23-50. ↩

Ivi, p. 145. ↩

Frantz Fanon, I dannati della terra, cit., p. 242. ↩

Ivi, p. 16 ↩

Ivi, p. 97. ↩

Ivi, p. 244. ↩

Eugène Pottier, Chants révolutionnaires, Paris 1937, p. 29-31. ↩

Frantz Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, I, cit., pp. 169-180. ↩

Si veda, per queste notizie, la nota biografica redatta da Giovanni Pirelli e contenuta in Frantz Fanon, Opere scelte, I, Torino 1971, pp. 17-37. ↩

Frantz Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, I, cit., pp. 181-186. ↩

Frantz Fanon, I dannati della terra, cit., pp. 10-14. ↩

Ap. 3, 16. ↩

Simone De Beauvoir, La forza delle cose, Torino 1966, pp. 562-567. ↩

“Quaderni Piacentini”, Anno I, n. 2-3, luglio 1962, pp. 26-28. ↩

“Rinascita”, Anno XIX, n. 10, luglio 1962, pp. 11-12. ↩

“Problemi del socialismo”, n. 9-10, settembre-ottobre 1962, pp. 834-864. ↩

“La Pensée”, Nouvelle Série, n. 107, février 1963, pp. 23-36. ↩

“Quaderni Piacentini”, Anno II, n. 12, settembre-ottobre 1963, pp. 4-12. ↩

Giovanni Pirelli, Frantz Fanon, in I protagonisti della storia universale, XIV, La pace e la rivoluzione, Milano 1971, p. 396. ↩

Pierre Kalfon, Il Che. Una leggenda del secolo, Milano 2003, p. 423. ↩

Ernesto Che Guevara, Opere, III, t. 2, Milano 1969, p. 340. ↩

Frantz Fanon, I dannati della terra, cit., p. 82. ↩

Bobby Seale, Cogliere l’occasione. La storia del Black Panther Party e di Huey P. Newton, Torino 1971, pp. 33-34, pp. 37-40. ↩

Stokely Carmichael, Potere negro, in Dialettica della liberazione, Torino 1969, pp. 77-78. ↩

Intervista con Eldridge Cleaver, in Il Black Panther Party, Torino 1971, p. 94. ↩

I fratelli di Soledad. Lettere dal carcere di George Jackson, Torino 1971, p. 31; George L. Jackson, Col sangue agli occhi, Torino 1972, p. 36, pp. 40-42, p. 142. ↩

Uwe Bergmann – Rudi Dutschke – Wolfgang Lefèvre – Bernd Rabehl, La ribellione degli studenti, ovvero la nuova opposizione, Milano 1968, p. 103, p. 116. ↩

Renato Curcio, A viso aperto, Milano 1993, p. 31. La circostanza trova conferma nel primo numero della rivista “Lavoro Politico” (1, ottobre 1967), dove un inserto monografico è dedicato al Potere Nero (pp. 25-37) con numerosi riferimenti elogiativi a Fanon. Per l’importanza di Fanon tra i militanti del nucleo originario delle BR cfr. anche Prospero Gallinari, Un contadino nella metropoli, Milano 2023 (2a ed.), p. 60. ↩

RAF, La guerriglia nella metropoli, vol. I, Verona 1979, p. 82; vol. II, Verona 1980, p. 30. Ma cfr. anche, in maniera più completa, le occorrenze presenti nel lungo e importante documento del gennaio 1976, riprodotto integralmente in Rote Armee Fraktion, Texte und Materialen zur Geschichte der RAF, Berlin 1997, pp. 198-265. ↩

Richard English, Armed Struggle. The history of the IRA, New York 2003, pp. 197-199, 234-235; Denis O’Hearn, Nothing but an unfinisched song. Bobby Sands, the irish hunger striker who ignited a generation, New York 2006, pp. 52-55. ↩

La raccolta Per la rivoluzione africana, pubblicata da Maspero nel 1964, fu tradotta in basco nel 1970 (Frantz Fanon, Afrikar iraultzaren alde, San Sebastian 1970); ma già la famosa Carta a los intelectuales, del 1965, appare influenzata dalle esortazioni fanoniane agli scrittori neri. ↩

Pasquale Abatangelo, Correvo pensando ad Anna, Milano 2018 (2a ed.), p. 87. ↩