di Sandro Moiso

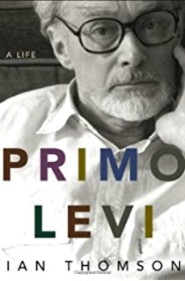

Ian Thomson, PRIMO LEVI. Una vita, UTET 2017, pp. 806, € 35,00

Ian Thomson, PRIMO LEVI. Una vita, UTET 2017, pp. 806, € 35,00

Non costituirà forse l’opera definitiva su Primo Levi quella appena tradotta dall’originale inglese del 2002, ma sicuramente l’immensa mole di materiali raccolti da Ian Thomson, nel corso di una ricerca durata cinque anni, permette al lettore di penetrare, come non era mai capitato prima, in quella fabbrica della memoria e della narrazione che ha fatto dell’ex-prigioniero numero 174517 di Auschwitz uno dei maggiori autori italiani del secondo ‘900.

Il termine “fabbrica”, più ancora che “officina” o “laboratorio” di solito utilizzati per definire il luogo ideale della scrittura e dell’elaborazione delle opere di un autore, serve proprio a sintetizzare una vita e un’opera che con l’istituto tipico dell’economia e del modo di produzione capitalistico hanno condiviso anni, riflessioni, preoccupazioni e immaginario. Sia in libertà che sotto il regime oppressivo e massacratore dei campi di lavoro e sterminio messi in essere dal Nazismo e dall’industria tedesca nel corso del secondo conflitto mondiale.

Levi il “chimico prestato alla scrittura”, come egli stesso si definiva, fu infatti fortemente segnato dall’esperienza del lavoro organizzato e disciplinato degli stabilimenti sia dell’IG Farben della Buna di Auschwitz, dove lavorò come chimico grazie alla sua specializzazione e alla sua conoscenza della lingua tedesca, che della fabbrica di vernici Siva di Torino, dove rivestì prima l’incarico di direttore tecnico e successivamente quello di direttore generale fino alla sua decisione di lasciare il lavoro.

Lavoro che entrerà più volte nella vita e nell’opera dello scrittore sia come ricordo che come materiale per i racconti di La chiave a stella. Lavoro visto come orgogliosa espressione di un’autentica vita activa, unica vera fonte di ispirazione possibile per le “creazioni” di un autore secondo Levi, ma anche come preoccupazione o addirittura ostacolo alla piena realizzazione della sua attività di letterato e scrittore. Una contraddizione che, come molte altre, percorrerà e sarà presente in tutta la carriera di Primo Levi.

Ian Thomson, reporter, traduttore e critico letterario inglese che collabora con giornali e quotidiani quali “The Observer”, “The Spectator”, “The Guardian”, “The Finacial Times”, “The Telegraph”, “The Times Literary Supplement” e “The London Review of Books” oltre ad essere membro della Royal Society of Literature e docente di Creative Non-fiction all’università dell’East Anglia, segue il filo della vita dell’autore italiano mentre si dipana tra il lavoro di fabbrica, sia coatto che libero, e lavoro creativo fortemente influenzato da ciò che Levi pensava dovesse essere il dovere di chi era sopravvissuto ai lager: “Per molti di noi la speranza di sopravvivere si identificava con un’altra speranza più precisa: speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare. E’ il sogno dei reduci di tutti i tempi. E del forte e del vile, del poeta e del semplice […] Era chiaro a ognuno di noi che le cose che avevamo viste dovevano essere raccontate, non dovevano essere dimenticate. […] Ognuno di noi reduci, appena ritornato a casa, si è trasformato in un narratore infaticabile, imperioso, maniaco”.

Ian Thomson, reporter, traduttore e critico letterario inglese che collabora con giornali e quotidiani quali “The Observer”, “The Spectator”, “The Guardian”, “The Finacial Times”, “The Telegraph”, “The Times Literary Supplement” e “The London Review of Books” oltre ad essere membro della Royal Society of Literature e docente di Creative Non-fiction all’università dell’East Anglia, segue il filo della vita dell’autore italiano mentre si dipana tra il lavoro di fabbrica, sia coatto che libero, e lavoro creativo fortemente influenzato da ciò che Levi pensava dovesse essere il dovere di chi era sopravvissuto ai lager: “Per molti di noi la speranza di sopravvivere si identificava con un’altra speranza più precisa: speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare. E’ il sogno dei reduci di tutti i tempi. E del forte e del vile, del poeta e del semplice […] Era chiaro a ognuno di noi che le cose che avevamo viste dovevano essere raccontate, non dovevano essere dimenticate. […] Ognuno di noi reduci, appena ritornato a casa, si è trasformato in un narratore infaticabile, imperioso, maniaco”.

Tutto questo era premesso in una Nota alla versione teatrale di Se questo è un uomo che fu rappresentata per la prima volta a Torino nel 1966, la cui origine e realizzazione, fino alle sue alterne fortune di critica e di pubblico, sono ricostruite, insieme alle aspettative e alle preoccupazioni di Levi in proposito, da Thomson nel diciassettesimo capitolo della biografia.

Capitolo che da solo basterebbe già a sintetizzare le alterne fortune e i grandi riconoscimenti di critica e di pubblico che accompagnarono sempre, o almeno fino a quando fu in vita, le opera dello scrittore torinese.

Per brevità necessaria ad una recensione è impossibile qui anche solo riassumere le vicende che accompagnarono la pubblicazione degli scritti di Levi, fin da quel 1947 in cui la sua prima, straordinaria opera autobiografica fu rifiutata da tutti gli editori cui venne proposta e infine pubblicata da un piccola casa editrice torinese, la “Francesco Da Silva”, messa in piedi da Franco Antonicelli, ex-presidente del CLN piemontese e uomo di grande cultura.

Soltanto nel 1958, infatti, Se questo è un uomo divenne uno dei cavalli di battaglia della casa editrice Einaudi che avrebbe poi contribuito a promuoverlo come uno dei classici della letteratura italiana del ‘900. Da quello stesso anno tutte le opere di Primo Levi sarebbero state pubblicate dalla prestigiosa casa editrice torinese, anche se i rapporti tra lo scrittore, uomo colto ma piuttosto comune nelle sue abitudini, e l’editore Giulio Einaudi, dai modi aristocratici e dai gusti raffinati, non sarebbero mai stati molto stretti e intimi.

Più importante è forse la ricostruzione delle frequentazioni e delle amicizie di Levi che vedevano al primo posto, e in alcuni casi fin da prima della guerra, personaggi importantissimi ma poco appariscenti come Bianca Guidetti Serra, Alberto Salmoni, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, solo per citarne alcuni, e in un secondo tempo altri quali Leonardo Sciascia (anche se i due non si sarebbero mai incontrati fisicamente), Italo Calvino e molti altri ancora, sia italiani che stranieri.

Frequentazioni ed amicizie che poco, comunque, avrebbero potuto fare per salvare Levi da se stesso o, almeno, da quelle forme depressive che lo accompagnarono per molti anni, fino al suicidio avvenuto l’11 aprile 1987. Proprio nell’anniversario della sua liberazione dal campo di Auschwitz, l’11 aprile 1945. Quanto tutto questo fosse legato alla memoria di essere un ”salvato”, un sopravvissuto, rimarrà a lungo tema di discussione, ma rimane indiscutibile il fatto che la sua ultima opera pubblicata mentre era ancora in vita sia stata dedicata proprio allo stesso argomento, come recita fin dal titolo: I sommersi e i salvati.

Poeta, memorialista, saggista, autore di romanzi, scrittore di racconti di lavoro e di fantascienza, Primo Levi fu anche sempre estremamente attento al destino e alle scelte dello stato di Israele, che egli visitò una sola volta e in cui la sua opera principale fu pubblicata soltanto un anno e mezzo dopo la sua morte, nel 1988. Paese di cui, dopo aver apprezzato l’utopia e la sorgente socialista delle origini, Levi non poté fare a meno di diventare critico della politica sionista condotta nei confronti dei palestinesi.

Poeta, memorialista, saggista, autore di romanzi, scrittore di racconti di lavoro e di fantascienza, Primo Levi fu anche sempre estremamente attento al destino e alle scelte dello stato di Israele, che egli visitò una sola volta e in cui la sua opera principale fu pubblicata soltanto un anno e mezzo dopo la sua morte, nel 1988. Paese di cui, dopo aver apprezzato l’utopia e la sorgente socialista delle origini, Levi non poté fare a meno di diventare critico della politica sionista condotta nei confronti dei palestinesi.

In particolare nel corso della guerra in Libano del 1982 quando, ulteriormente inorridito dalla strage di palestinesi operata a Sabra e Shatila dagli uomini delle le milizie cristiano-falangiste con la complicità dell’esercito israeliano, avrebbe pubblicamente perorato la richiesta di dimissioni del premier israeliano Begin. “Dal punto di vista di Levi, ciò che era imperdonabile nel primo ministro Begin era il suo ricorso al mito degli ebrei come vittime dei nazisti per giustificare il proprio militarismo e le violenze inflitte ai palestinesi”1

La presa di posizione dell’autore suscitò indignazione nella comunità ebraica più conservatrice e gli procurò anche alcune dolorose fratture nell’ambito delle sua amicizie, ma sicuramente la difesa di Israele come luogo di rifugio quasi utopico per gli scampati alla Shoa operata da Levi non avrebbe mai accettato di piegarsi alle logiche imperialistiche di quello Stato, messe in atto dai suoi governanti e dai suoi eserciti e che in una intervista di quei giorni ebbe a paragonare alla campagna militare inglese nei confronti delle Isole Falkland che si svolse proprio in quello stesso anno.

Nato nel 1919 da una famiglia di origine sefardita, trasferitasi in Piemonte, come molte altre dopo la cacciata dalla Spagna riconquistata dai re cattolici, che dopo un primo momento di opportunistica liberalità concessa agli inizi dai Savoia aveva avuto modo di conoscere sia il ghetto che varie altre vicende di oppressione politica e d economica, Levi preferirà sempre l’ebraismo della diaspora a quello dello Stato nazionale, riconoscendo soltanto nel primo, pur rimanendo rigorosamente ateo e non praticante, l’anima autentica della cultura ebraica: cosmopolita e aperta alla comprensione dell’altro. Tranne per i persecutori ed autori della shoa per i quali non ammise mai qualsiasi forma di perdono.

Ian Thomson attraverso un’attenta ricerca sui testi, articoli di giornale, fonti di archivio e, soprattutto, attraverso più di 300 testimonianze dirette raccolte nel corso del suo lungo lavoro testimonia il travaglio di una vita. Dalle origini alla morte, di un autore che pur avendo un rapporto contraddittorio con Kafka, di cui fu traduttore dell’opera più complessa e disumana (Il processo), e Leopardi, di cui forse non riconobbe il materialismo, finì col condividere con gli stessi una visione cupa e pessimistica del suo tempo e del divenire della società umana. Purtroppo confermata dalle politiche e dalle scelte sociali ed economiche messe in atto dai governi degli ultimi decenni.

Come scrisse nella prefazione del 1972 dedicata ai giovani lettori dell’edizione scolastica del suo capolavoro:

“Risulta dalle stesse pagine di questo libro quale intimo rapporto legasse l’industria pesante tedesca con l’amministrazione dei Lager: non era certo un caso che per gli enormi stabilimenti della Buna fosse stata scelta come sede proprio la zona di Auschwitz. Si trattava di un ritorno all’economia faraonica e allo stesso tempo di una saggia decisione pianificatrice: era palesemente opportuno che le grandi opere ed i campi di schiavi si trovassero fianco a fianco.

I campi non erano dunque un fenomeno marginale ed accessorio: l’industria bellica tedesca si fondava su du essi; erano una istituzione fondamentale dell’Europa fascistizzata e, da parte delle autorità naziste non si faceva mistero che il sistema sarebbe stato conservato, e anzi esteso e perfezionato, nel caso di una vittoria dell’Asse. Si prospettava apertamente un Ordine Nuovo su basi «aristocratiche»: da una parte una classe dominante costituita dal Popolo dei Signori ( e cioè dei tedeschi stessi), e dall’altra uno sterminato gregge di schiavi, dall’Atlantico agli Urali, a lavorare e obbedire. Sarebbe stata la realizzazione piena del fascismo; la consacrazione del privilegio, l’instaurazione definitiva della non-uguaglianza e della non-libertà.”

Sono passati più di settant’anni dalla caduta “formale” del fascismo, eppure se ci guardiamo intorno, possiamo ancora riconoscerci nelle parole che Levi aggiungeva poche righe dopo:

“Soprattutto, non è morto il fascismo: consolidato in alcuni paesi, in cauta attesa di rivincita in altri, non ha cessato di promettere un Ordine Nuovo. Non ha mai rinnegato i Lager nazisti, anche se spesso osa metterne in dubbio la realtà.” 2

Forse, e questo è un appunto non del tutto secondario, la traduzione italiana dell’opera avrebbe dovuto rivedere ed integrare quelle parti in cui i giudizi e i riassunti della situazione sociale e politica italiana dagli anni sessanta agli anni settanta e ottanta avrebbero potuto e dovuto essere più ponderati e meno superficiali. Basti per tutti dire che nel testo le vittime dell’attentato di Piazza Fontana risultano essere dei passanti e che gli attentati che precedettero la strage che diede “ufficialmente” il via alla strategia della tensione vengono definiti come “bombette”.

Levi non ne sarebbe stato contento, non per motivi ideologici o politici, ma soprattutto per l’onestà e la precisione, la chiarezza e lo stile asciutto che sempre hanno caratterizzato i suoi scritti che lo annoverano sicuramente tra i più importanti scrittori e testimoni italiani del secondo ‘900. Insieme a Beppe Fenoglio, Leonardo Sciascia e Italo Calvino che, in modo e ambiti diversi, si mossero nella stessa direzione. Una lezione di memoria, storia e letteratura da parte di un autentico profeta del nostro tempo di cui abbiamo ancora bisogno. Soprattutto oggi.

Si segnala che l’autore, Jan Thomson, sarà presente a Milano, per un incontro con il pubblico, sabato 10 marzo alle ore 19 (Sala bianca) in occasione della manifestazione Tempo di libri, Fiera internazionale dell’editoria.